2019年1月の記事一覧

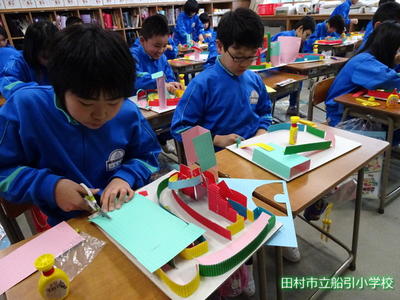

2の3 図工「ストローでこんにちは」

今日のめあては、ストローで動く仕組みを作って、おもしろい動きをするおもちゃをつくろうです。

鳥の羽やパンダの手など、イメージ通り動くよう一生懸命製作しました。

できあがって思い通り動くと、とてもうれしくなります。

1年 体育「なわとび」

持久とびに挑戦!

1年生は2分です。

さあ、ミスなく2分間跳べるかな。

失敗しても、あきらめないで跳び続けようね。

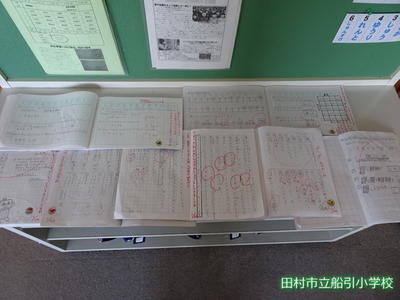

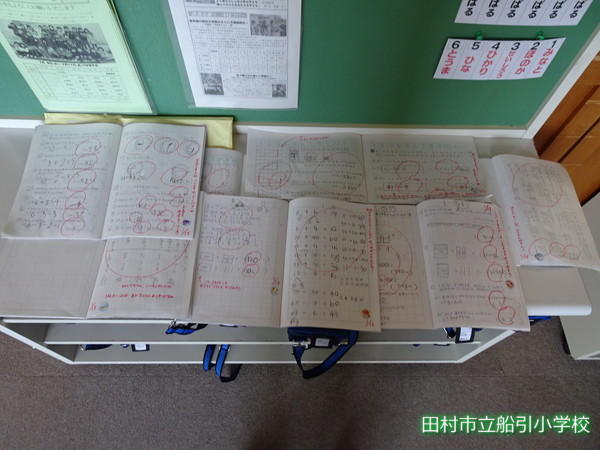

自主学習がんばっています

1の4の廊下に、がんばった自主学習のノートがたくさん展示されていました。

教師のコメントも励ましとなりますが、何より保護者が問題作りなどにかかわってくださっていることが、子どもたちの意欲へとつながっています。

「勉強するって楽しいな。」

そんな気持ちへ導けるよう、今後もご協力よろしくお願いします。

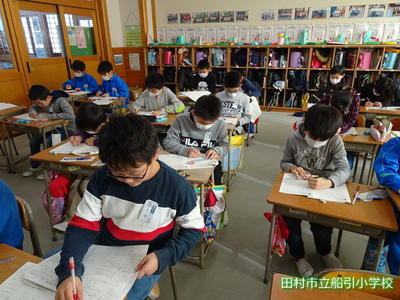

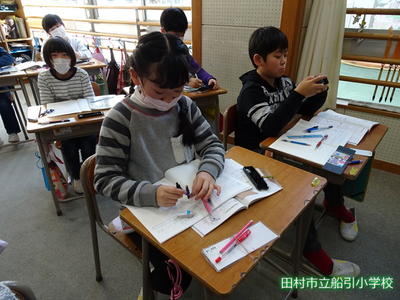

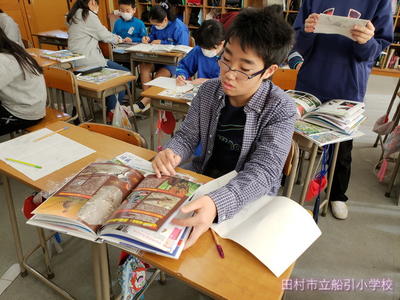

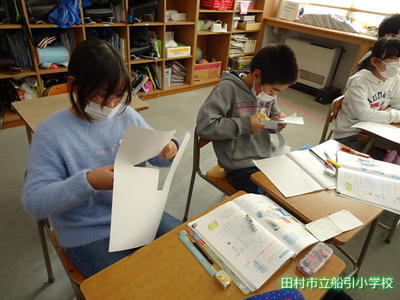

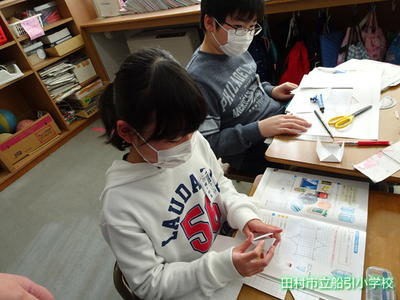

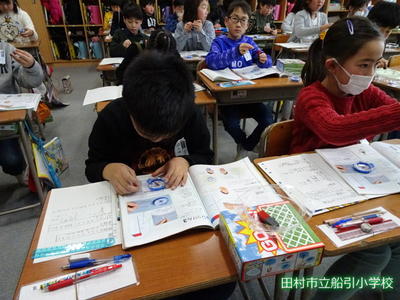

学力調査実施中②

3校時は理科です。

問題文をしっかり読んで、簡単なミスなどしないようにしましょう。

5の2 家庭「ミシンにトライ」

ミシンの取り扱い方について学んでいて、ミシンと格闘中。

「何が一番難しいの?」と聞いてみると、

「糸に針を通すこと。」と答えが返ってきました。

ん?何か変だよね。

それを言うなら、針に糸を通すだよね。

2の4 算数「4けたの数」

1000を10個集めた数を一万といい、10000と書きます。

・9000はあといくつで10000になりますか。

・10000より1小さい数はいくつですか。

・10000は、100を何個集めた数ですか。

特に、3つ目の問いが難しいようです。

3の4 図工「ハッピー小もの入れ」

空き容器に紙粘土をつけて、生活の中で使える小物入れを作っています。

お気に入りの小物入れができあがるよう丁寧に活動していました。

飛行機や魔女の小物入れなど作っているそうですよ。

3の2 算数「三角形のなかまを調べよう」

2種類の三角定規の6つの角の大きさをくらべています。

角の大きさは、どんな順番になっているかな。

同じ大きさの角はあるかな。

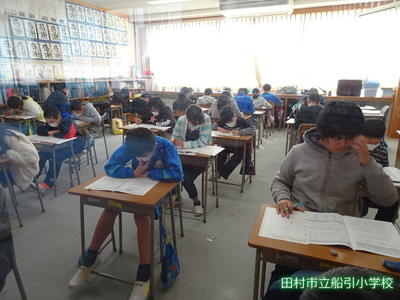

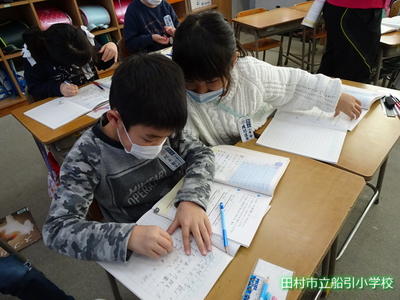

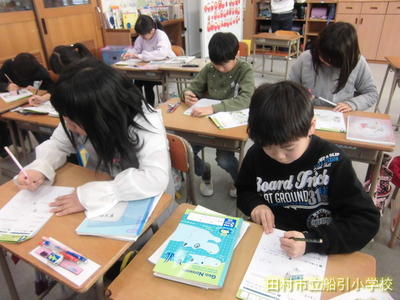

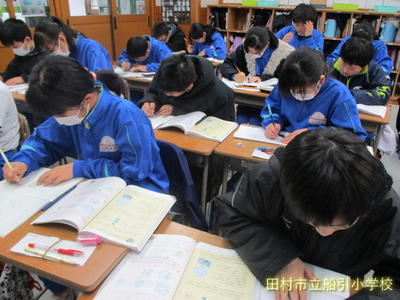

学力調査実施中

今日は、6年生が市学力調査を実施しています。

2校時目は、社会科です。

みんな真剣に取り組んでいました。

隣の教室の3年生は、テストの邪魔にならないように静かに学習していました。

インフルエンザの罹患状況(1/22)

今日のインフルエンザの欠席者は7名で、昨日と変わりはありません。

ただし、発熱による欠席者が10名おり、今後インフルエンザと診断されるお子さんが若干増えることが予想されます。

学校では、引き続き、マスクの着用、こまめなうがい・手洗いの励行、十分な換気と加湿を進めて参ります。

家庭でも、よろしくお願いいたします。

雪の朝でした

今朝は、予想もしていない雪で驚きました。

早く出勤した校長先生や教員が、子どもたちの安全のために一生懸命除雪をしました。

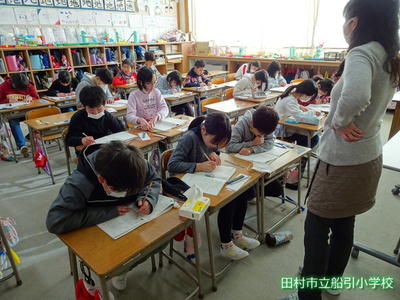

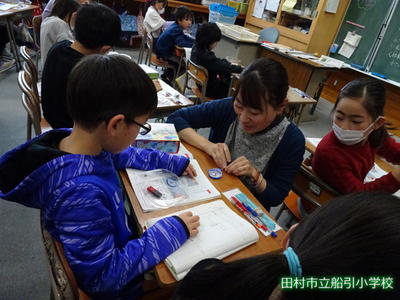

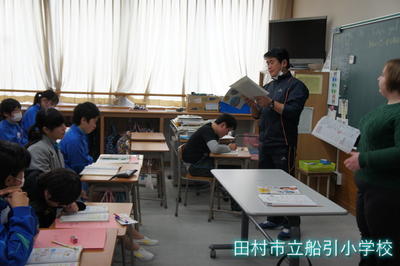

4年 算数「コース別学習」

4年生は、3つのコースに分かれて、それぞれの学びのペースにあわせて問題練習に取り組みました。

4年生の担任だけでなく、教務部の先生方も加わって指導しました。

みんな真剣に問題と向き合っていました。

難しい問題やつまずきのある問題は、先生方が丁寧に解説をして、確かな理解へと導いています。

5の1 音楽「大空がむかえる朝」

「大空がむかえる朝」の低音部です。

卒業式に向けて、しっかりマスターしましょう。

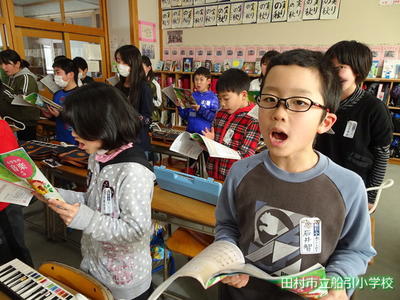

全校集会~今月の歌~

今月の歌は、「COSMOS」です。

子どもたちのきれいな歌声が体育館いっぱいに響き渡りました。

全校集会~校長先生の話~

今日の全校集会は、インフルエンザ予防のため全員マスクを着用して入場しました。

校長先生からは、「あいさつ」について話がありました。

毎日、船引小学校の子どもたちのため、ボランティアで交通指導をしてくださっている交通指導専門員の方々。

校長先生は、登校の様子を見て回るとき、必ずこれらの方々にあいさつと感謝の気持ちを声に出して伝えています。

思っていても声に出さなければ、その思いは絶対に伝わりません。

思いは、相手に伝わる大きさで声に出すことがとても大切なことです。

校長先生は、感謝やお礼の気持ちを伝えたり、自分で意識しなければならないを意識したりするために、これまで声に出すことを大切にしてきました。

みなさんも、「声に出して表現すること」を大切にしてください。

3の2 算数「三角形を調べよう」

二等辺三角形と正三角形を学習しました。

ポイントは、辺の長さに注目してどの三角形かを見極めることです。

問題練習にも一生懸命取り組みました。

3の1 理科「じしゃくにつけよう」

鉄は、磁石にくっつきます。

磁石にくっついた鉄は磁石になるのかな?

磁石にくぎをくっつけてしばらく待った後、方位磁針にそのくぎを近づけてみます。

さあ、予想があっているかな。

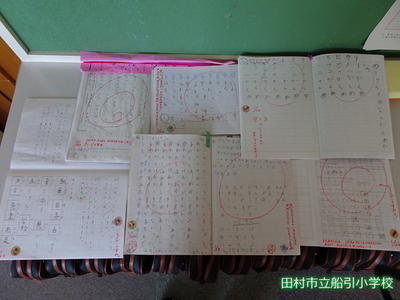

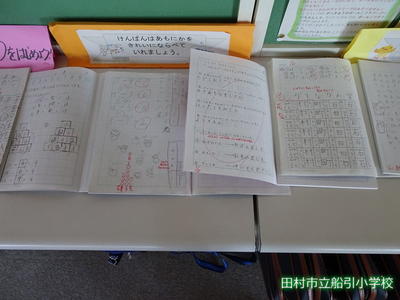

自主学習がんばっています

1年2組の廊下にも、自主学習ノートが展示されています。

家の人が問題作りや丸付けに協力してくださっているノートが見受けられます。

子どもたちの望ましい学習習慣作りにご協力いただき、誠にありがとうございます。

休み時間を過ごした後は

休み時間、思いっきり遊んだ後は、教室に入る前に手洗い・うがいを行います。

子どもたちが忘れないように、先生方が声をかけています。

ハンカチも忘れないようにお願いします。

5の3 算数「角柱と円柱」

今日は、円柱の展開図を描いています。

円柱の展開図を描くには、側面の横の長さが鍵になります。

実物の円柱で確かめると、底面の円周の長さと一致することが分かりました。

では、実際に円柱の展開図を描いてみよう。

4年 体育「なわとび」

ちょうど持久とびに挑戦しているところでした。

4年生は、4分が合格です。

合格目指してあきらめず跳びましょう。

3の3 算数「三角形のなかまを調べよう」

今日は、二等辺三角形のかき方をマスターします。

はじめに底辺の長さを測ります。

そのあとは、コンパスを使います。

コンパスで長さを測り取り、底辺の両端から互いの線が交わる点を見つけます。

底辺の両端と交わる点を線で結んだら二等辺三角形の完成です。

子どもたちにとっては、コンパスの扱い方が結構難しいのです。

6の1 図工「12年後のわたし」

将来の自分を想像して、アルミ針金を使って芯材を型ができあがりました。

まだ、どんな様子なのかはっきりわかりません。

ここから紙粘土で肉付けをしていくとはっきりしてきます。

できあがりが楽しみですね。

インフルエンザの罹患状況(1/21)

新たにインフルエンザと診断された子ども4名、復帰した子どもが3名で、今日のインフルエンザによる欠席者は先週金曜日より1名増え7名です。

インフルエンザの感染拡大防止に向けた各家庭のご協力、誠にありがとうございます。

学校では、引き続き次の3点の指導を徹底していきます。

① 咳が出る人は必ずマスクをする。また、普段から予防のためにマスクを着用する。

② 休み時間、体育や掃除のあとなど、こまめにうがい・手洗いをする。

③ 十分な加湿とこまめな換気をする。

また、清潔なハンカチを身に付けることについても、ご家庭の協力をよろしくお願いします。

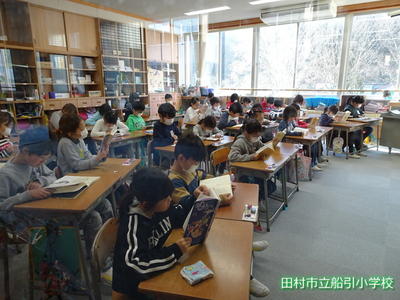

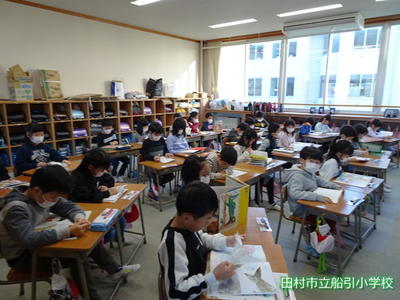

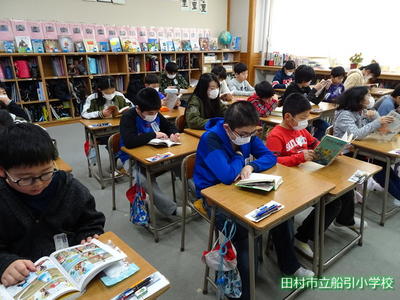

朝の活動(読書タイム)

月曜日の朝は、読書タイムです。

静かに朝がスタートしました。

1の3 図工「でこぼはっけん」

身の回りにある「でこぼこ」を見つけて,紙粘土に写し取りました。

今日は,写し取った形から何に見えるか考え,絵具で色をぬりました。

思い思いの作品に仕上がり,どの子も満足そうでした。

3の4 算数「三角形と角」

単元のまとめとして練習問題に取り組んでいました。

どの角が大きいか順番を書く問題が難しいようです。

この問題を解くカギは三角定規。

90度、60度、45度、30度の角を使って比べると、順番が分かりそうだよ。

5の4 図画工作「刷り重ねて表そう」

今日は,どんなことを版画で表すか考える時間です。

黒い画用紙に多色で表すので,色の組み合わせもよく考えています。

生き物や植物など自然のものが多いです。線彫りも始まりました。

インフルエンザの流行を防ごう

この週末、インフルエンザの感染が拡がらないように、お昼の放送で養護教諭が次の約束を話しました。

①人ごみへの不要な外出は控える。

②外出する際や人ごみでは、必ずマスクを着用する。

③こまめにうがい・手洗いをする。家に帰ったら、必ず手洗い・うがいをする。

④寝不足にならないよう早寝早起きなど規則正しい生活をする。

また、来週の登校に向けて、次の2点についても話がありました。

⑤必ずハンカチを身に付ける。

⑥予防のために必ずマスクの着用をする。

船引小学校でのインフルエンザの流行を防ぐため、皆様のご協力をよろしくお願いします。

おいしいお弁当

午後からの船引中学校入学説明会のため、6年生はお弁当です。

お家の人が愛情込めて作ってくれたお弁当を食べ笑顔です。

入学説明会は、ちょっとワクワク、そしてちょっとドキドキのようです。

5の2 算数「角柱と円柱」

今日は、三角柱の展開図を作りました。

展開図をかくときのポイントは、底面の三角形の辺の長さと、側面の辺の長さを対応させることです。

正しい展開図がかけたかは、切り取って組み立ててみましょう。

そのあとは、円柱の展開図ですよ。

円柱の展開図で問題なのは、側面の長方形の横の長さです。

どうやって求めたらいいのでしょう。

6の2 体育「ゴール型ゲーム」

2組は、バスケットボールです。

ボールを追いかける子どもたちの動きの激しいこと。

ボールをコントロールしているというよりは、ボールにコントロールされているという感じです。

「ボールの行き先は、ボールに聞いてください。」

6の3 体育「ネット型ゲーム」

3組は、ソフトバレーボールです。

今日は、それぞれチームに分かれてゲームです。

「レシーブ」「トス」「アタック」とまではまだまだいかないところもありますが、お互い励まし合いながら楽しく活動していました。

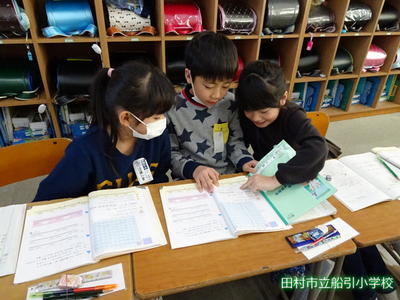

かわいらしい1年生です

1年2組は、音楽の授業です。

音楽の授業のスタートは、「ドレミのうた」です。

その歌に合わせて、振り付けも行います。

その姿のかわいいこと、かわいいこと。

3の1 図工「ここがお気に入り」

小さい「わたし」を作って、さらにお気に入りの場所を作ってかざります。

まずは、小さい「わたし」づくりです。

衣装などにもこだわって、一生懸命作っていました。

5の3 算数「角柱と円柱」

今日は、三角柱の展開図をかきました。

同じ三角柱を作るにも、何通りかの展開図があっておもしろいですね。

そのあとは、三角柱の底面や高さに関する練習問題に挑戦です。

高さの長さを見つける問題でちょっとづまずきが・・・。

高さの定義をもう一度振り返ってみよう。

1の1 算数「ずをつかってかんがえよう」

12人います。前から5番目の人の後ろには何人いますか。

おはじきを使って考えています。

前から5番目のおはじきを裏返しました。

その後ろには何個のおはじきがあるかな。

自主学習がんばっています

今日も、1の4の廊下には自主学習ノートが展示されていました。

それぞれ漢字練習や計算練習などにしっかり取り組んでいます。

お家の方が問題を出してくださっているノートもあります。

がんばっている子どもたちへ、励ましや協力ありがとうございます。

インフルエンザの罹患状況(1/18)

今日のインフルエンザによる欠席者は6名で、新たに診断された子どもと復帰した子どもがぞれぞれ1名で欠席者は昨日と変わりません。

インフルエンザの感染拡大防止に向けた各家庭のご協力、誠にありがとうございます。

学校では、引き続き次の3点の指導を徹底していきます。

① 咳が出る人は必ずマスクをする。また、普段から予防のためにマスクを着用する。

② 休み時間、体育や掃除のあとなど、こまめにうがい・手洗いをする。

③ 十分な加湿とこまめな換気をする。

各家庭でのご協力もよろしくお願いします。

「ふくしまを十七字で奏でよう絆ふれあい支援事業」表彰式

「ふくしまを十七字で奏でよう絆ふれあい支援事業」で船引小学校が「学校賞」を受賞しました。

福島県教育庁県中教育事務所次長伊藤様、主任社会教育主事猪狩様が来校し、表彰式が行われました。

6年児童2名が代表として賞状をいただきました。

この賞をいただくことができたのは、子どもたちはもちろん、たくさんの保護者の皆様の参加があってのことです。

誠にありがとうございました。

次年度も、この賞がいただけるよう皆様の積極的参加をお願いいたします。

6年生 外国語活動「My summer Vacation!」

6年生は4校時目に外国語活動を行いました。

「We Can!」のテキストを使って、夏休みに過ごしたいことの英語表現を学びました。

多くの英語表現が出てきましたが、ALTや担任の先生が一つ一つていねいに教えていました。

そうじのあとは

インフルエンザの流行を防ぐため、そうじのあとのうがい・手洗いを呼びかけました。

教室に戻ると、子どもたちは、すぐにうがい・手洗いを行いました。

ダンスタイム「USA」

今日のダンスタイムの曲は、「USA」です。

1年生もノリノリでダンスです。

「C'mon, baby America」のかけ声もばっちりでした。

1の2 図画工作「でこぼこはっけん」

先週,いろいろな場所の「でこぼこ」を紙粘土で型取りしました。

子ども達にこのあとどうしたいか尋ねると「色を塗ってみたい」という声が挙がりました。

久しぶりの絵の具です。細かいでこぼこに合わせて丁寧に塗っていました。

見えた形に合わせて塗るのも,自分で色を決めて塗るのもいいですね。

4の2 図工「コロコロガーレ」

4年2組は、ゆかいなコースが完成したようです。

作ったコースで友達と遊び、そのよさやおもしろさを感じています。

その感想は、友達へしっかり伝えましょうね。

4の3 図工「コロコロガーレ」

3組も、「コロコロガーレ」の学習でした。

「ここで穴に落ちて、そのあと・・・。」

「この坂をグルグル勢いよく回りながら転がっていくんだよ。」

子どもたちのイメージはどんどん広がっています。

とんな楽しく愉快なコースができあがるのか、とても楽しみです。

4の1 図工「コロコロガーレ」

ビー玉が転がるアイディアいっぱいのゆかいなコースを作ります。

楽しく転がるように試しながら、コースを工夫しましょう。

3の4 理科「じしゃくにつけよう」

鉄を磁石につけると、磁石になるのかな?

さあ、この疑問を実験で解決します。

磁石にくぎをくっつけて、方位磁針に近づけてみます。

さあ、結果はどうだったのでしょう。

6の1 算数「量の単位のしくみ」

昔の人は、人の体の一部を単位にして長さを表していたそうです。

そこで、自分の体を使ってどのぐらいの長さになるか、測ってみました。みんな長さがバラバラでしたね。

こうしてメートル法は生まれたんだと勉強になりました。

2の3 算数「4けたの数」

今日の問題は、「100を46個集めると、いくつになりますか。」です。

大人は簡単に答えられるかもしれませんが、子どもたちにとっては難問です。

100が10集まると1000なので、40なら4000。

残りが6なので、600.

あわせて・・・。

こんなふうに筋道立てて考えます。

「学習コーナー」

「生徒指導コーナー」

健康観察アプリ「リーバー」利用方法

必要になった時にご覧ください。PDFファイルをクリックしてください。

令和6年度図書だより

ほけんだより

スクールカウンセラーだより

「給食関係コーナー」

令和6年度給食だより

今月の献立

「PTA・児童後援会コーナー」

令和6年度PTA安全互助会からのご案内_保護者配布資料.pdf

運動会関係

令和6年度年間行事予定表をアップしました。ご活用ください。要望がありましたので、PDF版としました。

令和6年度年間行事予定表

福島県田村市船引町船引字南元町1番地

TEL 0247-82-0044

FAX 0247-81-1786