カテゴリ:4学年の様子

4年スケート教室~準備中②~

靴のサイズがあっても、今度は靴ひもを結ぶのに悪戦苦闘中です。

なかなか上手に結べず、講師の先生が丁寧に教えてくれています。

日常生活で、自分でひもを結ぶ経験をさせておくことは大切ですね。

4年スケート教室~準備中~

さあスケートの準備です。

120人の子どもたちが、自分にピッタリ合うスケート靴、ヘルメットを選ぶのがひと苦労です。

まさに戦場です。

4年スケート教室~製氷中~

午前中の団体の活動を終えて、製氷作業をしていました。

テレビでは見たことがありますが、機械で作業する様子を間近で見る機会はないので興味津々です。

4年スケート教室~お弁当の時間です~

はやる気持ちを抑えて、まずはお弁当です。

お家の人の愛情いっぱいのお弁当をしっかり食べて、午後のスケートに備えてエネルギー充填です。

おいしそう。楽しそう。

午前11時50分から靴を履く予定です。それまで、しばし休憩です。

4年スケート教室~到着~

磐梯熱海アイスアリーナに到着しました。

ワクワクドキドキの表情です。

4年スケート教室~出発~

昨日の5年生に続いて、今日は4年生がスケート教室です。

「早く滑りたい!」はやる気持ちを抑えて出発しました。

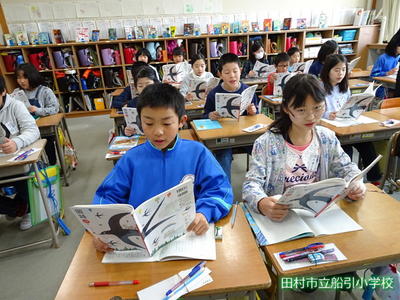

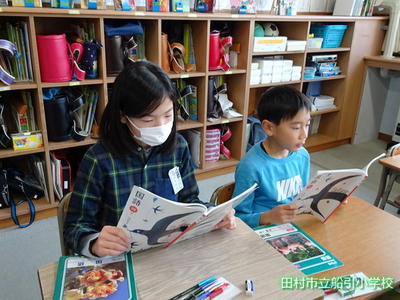

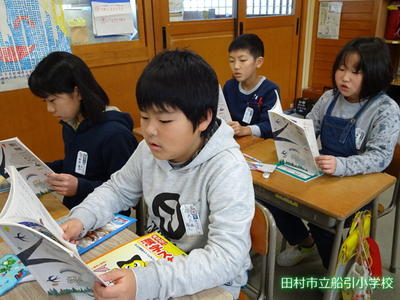

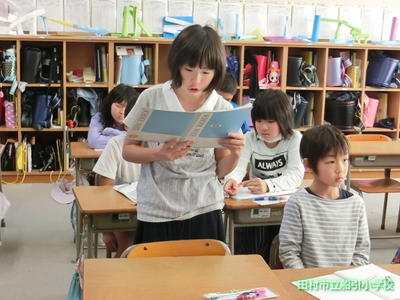

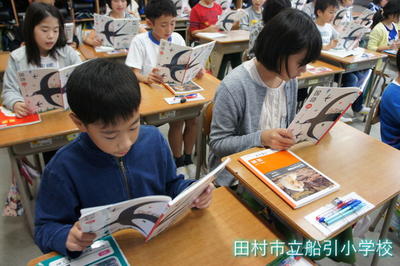

4の3 国語「のはらのうた」

野原にはたくさんの住人がいます。野原のみんなは、普段、どんなことを考えたり感じたりしているのでしょう。

詩人の工藤直子さんが、野原の仲間たちの声を届けてくれました。

さあ、どんな声かな?

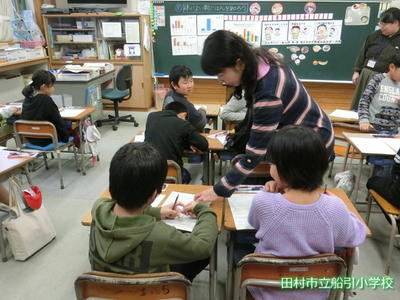

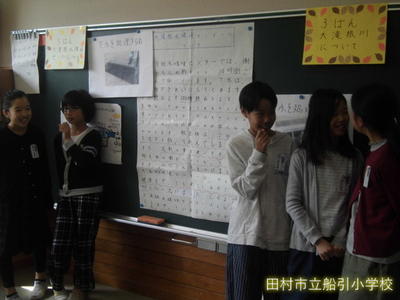

4の1 総合 参観授業「大滝根川を大切にしよう」

12月10日5校時に総合的な学習の時間の参観授業が行われました。

本校では,初任者研修として各教科主任の先生方が授業を提供しています。

4の1では,今まで調べてきた大滝根川について新たな課題を見つかりました。

そこで,「大滝根川を守るために,自分たちでできることを考えよう」と学習を始めました。

話し合いで出された「もっと水をきれいにしたい」といった願いをどんな形で伝えるか考えました。

子どもたちからは,「ポスターやお便りをつくりたい」,「放送で呼びかけたい」などさまざま考えが出されました。これから,実現に向けてさらに話し合っていきます。

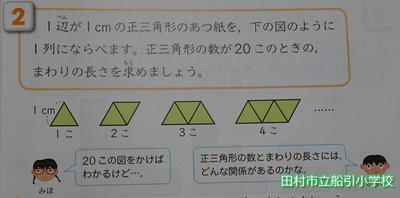

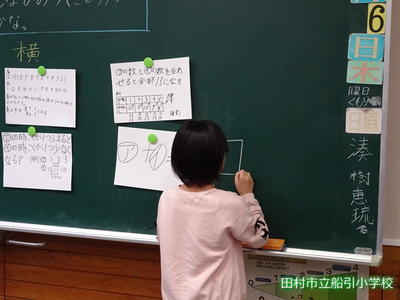

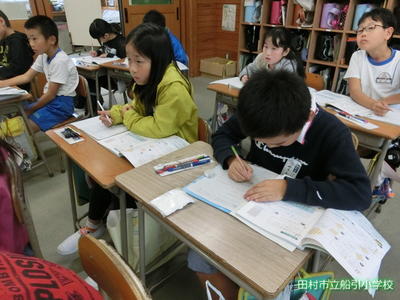

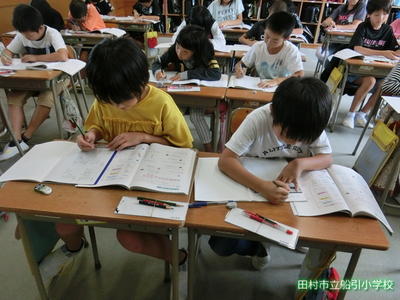

4の1 算数「変わり方調べ」

表を書いていくと、正三角形の数とまわりの長さの関係が見えてきました。

三角形の数を□、まわりの長さを〇とすると、どんな式で表すことができるかな。

4の4 算数「小数のしくみ」

1㎏325gを㎏だけで表すことが今日のめあてです。

100gは、1㎏の1/10なので0.1をもとにして考えていきます。

さて、答えは何㎏かな?

4の1 図工「ほって すって 見つけて」

1組も「刷り」です。

手も、顔も、洋服も汚さないように、グループで協力しながら活動しましょう。

上手に刷り上がり、素敵な笑顔です。

4の1 算数「どのように変わるか調べよう」

できあがった表を見て、その関係やきまりを見つけます。

見つけた関係やきまりを〇や□を使って、式に表しましょう。

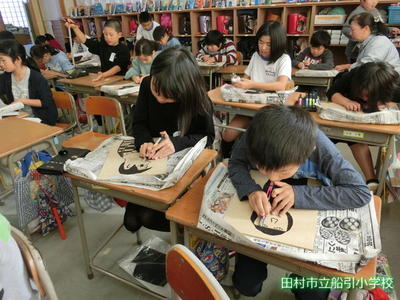

4の4 図工「ほって すって 見つけて」

いよいよ待ちに待った「刷り」の時間です。

ローラーでインクを均等にのせるようにしました。

バレンでしっかり色をうつしました。

さあ、できあがりは?

「目がはっきり出なかった。」など反省もあるようですが、とても上手にできました。

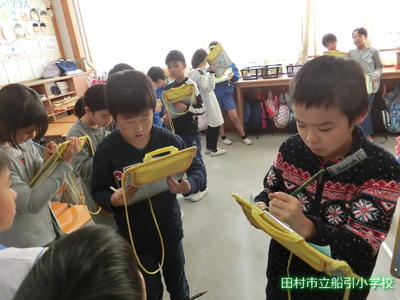

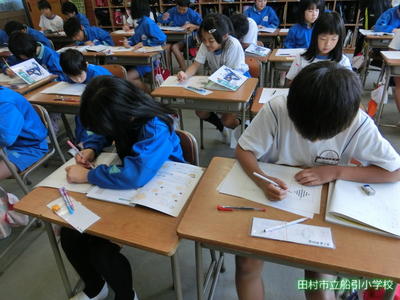

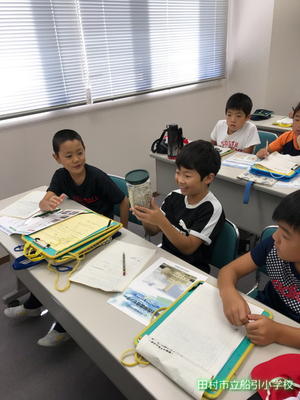

4の1,4の2,4の3 外国語活動「Do you have a pen?」

普段使っている文房具の英語表現に慣れ親しみました。

頭の上に手を乗せて,カルタ取りのように取り組みました。

友達と競いながら楽しく活動できました。

4の4 外国語活動「Do you have a pen?」

「持っている文房具を聞いてみよう」というめあてで学習しました。

まずは,「Hello song」で交流です。次に,ALTが話す文房具を見つけます。

次は,カルタゲームをやってみました。抽選で決まった子が前に出て「I have 〇〇」と話します。

正しく聞き取って,素早く文房具カードを見つけることができたでしょうか。

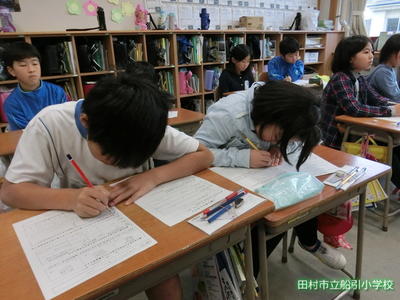

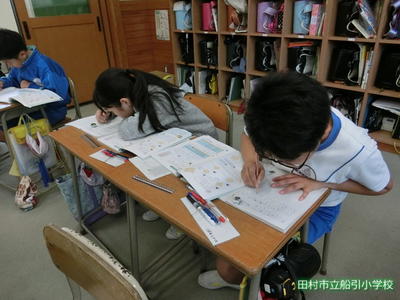

研究授業(4の4 算数「どのように変わるか調べよう」)

問題「1辺が1cmの正三角形を1列に並べます。正三角形を1個、2個、3個・・・と並べ20個並べたとき、周りの長さは何cmになるでしょう。」

1個の時、2個の時と表にまとめていくと、正三角形の数とまわりの長さの関係が見えてきます。

では、□と〇を使って式に表してみよう。

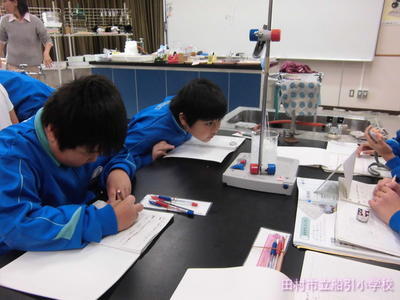

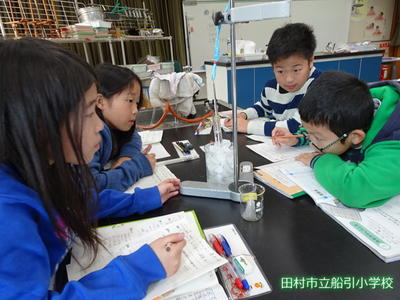

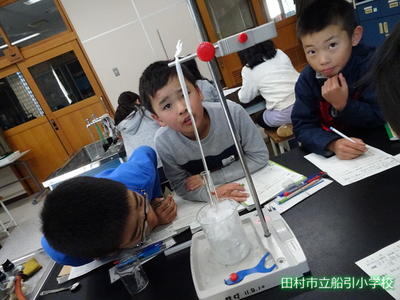

4の3 理科「水のすがたと温度」

水を冷やすと,ようすや温度がどのように変わるかを調べました。

ストップウォッチを手に,1分ごとに記録していました。

少しの変化でも見逃すまいと試験管を見る目は真剣です。

何度になれば,何分後にこおるのでしょうか。

4の1 理科「水のすがたと温度」

水を温めたときの温度の変化を調べたので、今度は冷やしてみます。

時間をしっかり計って、温度の変化を記録しましょうね。

もちろん温度計がしっかり水に届いていないとだめだよ。

どんな変化をしたのでしょうね。

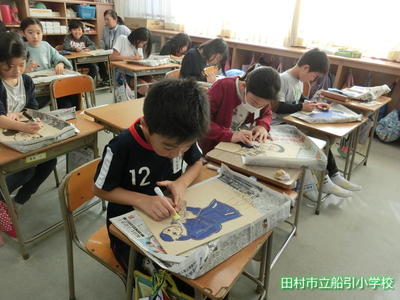

4の2 図工「ほって すって みつけて」

彫刻刀での彫りが終わって、いよいよ刷りです。

インクをしっかりつけて、バレンで写します。

さて、できあがりは?

思い通りに写らなかったところは、もう一度彫り直しです。

今日はお弁当です!!

今日のお昼は、お弁当です。

今日は、4年生の教室を訪問しました。

おいしいお弁当を食べて、みんな笑顔です。

4年 外国語活動②

こちらの教室でも4学級が混合での授業です。

ALTの先生と担任の先生のデモンストレーションを見て、好きなものを紹介する自己紹介ゲームスタートです。

なるべく違う学級の友達と自己紹介し合うようにしましょうね。

4年 外国語活動①

今日は、4学級混合による外国語活動でした。

自分の好きなものを紹介するゲームをして楽しんでいました。

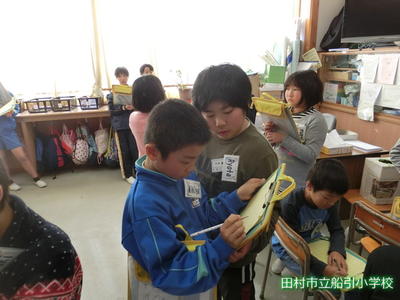

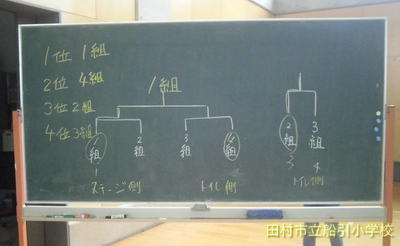

4年生ドッジボール大会

昼休みに、イベント委員会主催の4年生ドッジボール大会が行われました。

優勝は1組でした。

4年生みんなで盛り上がることができました。

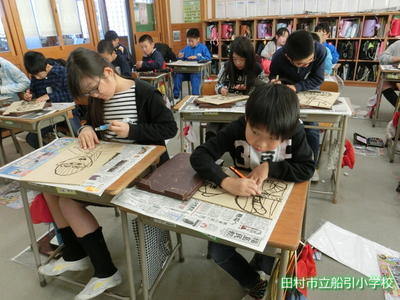

4の1 図工「ほって すって 見つけて」

1組も木版画です。

初めて扱う彫刻刀なので、スイスイ彫ることは難しいようです。

線からはみ出さないように、けがをしないように、慎重に、慎重に。

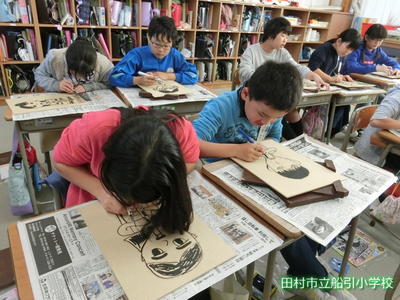

4の3 図工「ほって すって 見つけて」

鍵盤ハーモニカを演奏している様子を木版画に表します。

下絵の線に沿って、彫刻刀で上手に彫れるかな?

けがをしないように、彫刻刀の使い方に気を付けてね。

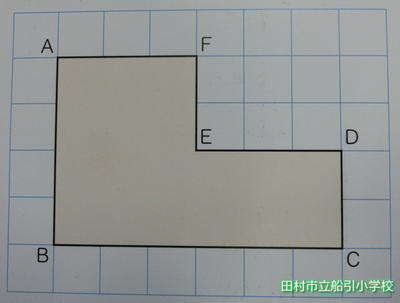

4の4 算数「面積のはかり方と表し方」

昨日1組でも学習していた問題に挑戦です。

でこぼこした図形を分けたり、移動したり、付け足したりして長方形にして面積を求めます。

しっかりこの方法が理解できたか、練習問題で試してみよう。

4の1 算数「面積のはかり方と表し方」

今日の問題は、こんな問題です。

これまで学習した長方形や正方形の面積を求める公式を使って解くことはできないかな?

子どもたちが考えた方法を4つに分類しました。

①分け・たす作戦 ②分け・かけ作戦 ③移動作戦

4つ目は、「あるんじゃね作戦」との声もありましたが、「ふやし・ひき作戦」と名付けました。

さあ、では練習問題です。

どの方法で解いてみようかな。

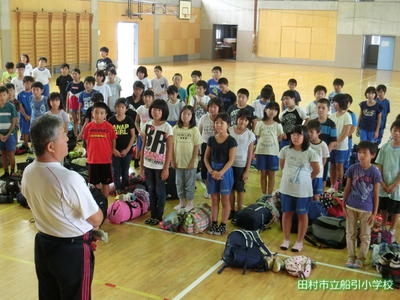

体育専門アドバイザー ~4年~

3校時は4年生です。校庭で,ゴール型ゲームを行いました。

パスの練習を一緒にやっていただいたり,相手にボールを奪われないように

するには体からボールを離さないようにと助言していただいたりしました。

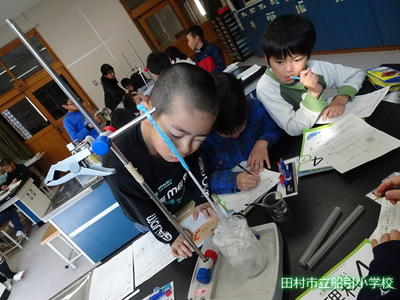

4の4 理科「水のすがたと温度」

水を熱する時間と温度の変化の様子を調べます。

時間を計って、1分ごとに温度を記録しています。

さて、はじめのうちは温度がどんどん上がっていたようだけれど、あるところを過ぎるとあまり変化がなくなりましたよ。

4の4 外国語活動

4年4組では、自分の考えたパフェを英語で伝え合う活動を行いました。様々な果物の名前を発音することができるようになりました。

4の3 外国語活動

4校j時目に、外国語活動が行われました。自分のオリジナルパフェを英語で教え合いました。

4の2 外国語活動(指定訪問研修)

4年2組では、外国語の研究授業が行われました。果物の発音を中心に練習に取り組みました。

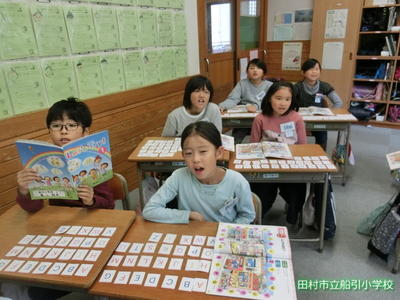

3の1 外国語活動(指定訪問研修)

4の1では、外国活動の研究授業が行われました。アルファベットを楽しみながら覚えることができました。

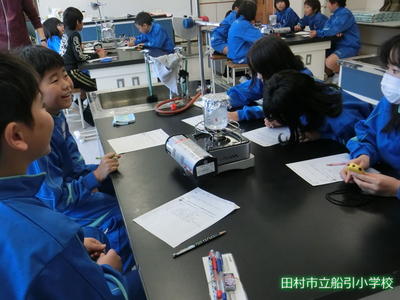

4の3 理科「水のすがたと温度」

水を熱すると、水の様子や温度はどのように変わるか調べます。

水の様子や温度の変化は、1分ごとに記録しますよ。

「ボーっとしていてはいけませんよ。」

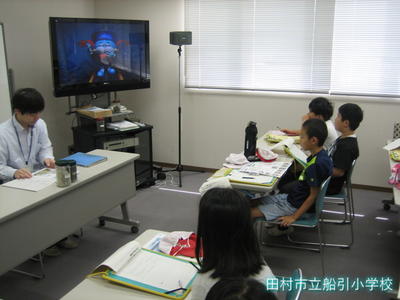

4の1 食に関する指導

健康に関する問題には、養護教諭や栄養教諭、外部講師等によるTTを積極的に実施し、専門的な立場からの指導をしていただいて、児童の理解と実践意欲を高めています。

朝食には、3つの働きがありますが、最近は、朝食を摂らない子もいて、そんな子は給食まで約17時間、全く食事を摂らないことになります。

そうすると、ガス欠の状態で学習にも身が入りません。

各種調査によると、朝食の摂取と学力には強い相関関係があるともいわれています。

自分の朝食を3つの働きに分類し、自分の朝食の課題や改善点について考え、実践意欲を高めました。

ただし、朝食を整えるには、家庭の協力が欠かせません。

どうぞよろしくお願いします。

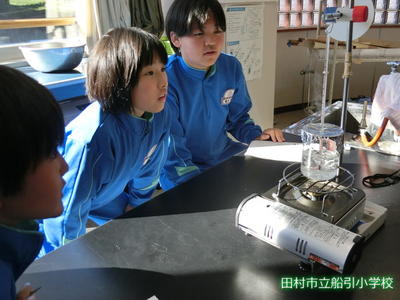

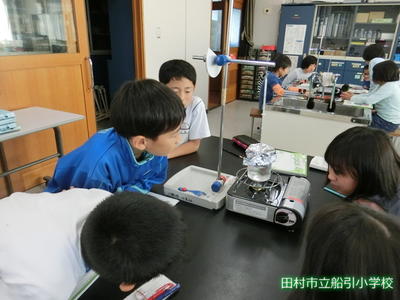

4の4 理科「物の体積と温度」

金属を温めると、体積が変わるか実験です。

まずは、実験用コンロの使い方の確認です。

家庭で火をつける経験のない子がほとんどなので、火がつくまでおっかなびっくりです。

火がつくと、「おー。」と喜んでいます。

さあ、次は実験です。

はじめは、片方の輪は通っても、片方は通りません。

さあ、実験の結果は?

「おーっ!」

4の3 食に関する指導

今日は、4年3組が給食センターの大山先生と朝食のはたらきについて学習しました。

朝食には、脳のエネルギーになる、体温をあげる、胃や腸を動かすの3つの働きがあることを知り、自分の朝食を振り返り、改善点を明らかにしました。

学校での学習や活動がしっかりできるよう朝食をしっかり食べましょう。

4の2 食に関する指導

2組も大山先生との授業を行いました。

朝食の役割を学習し、自分の朝食のとり方を振り返りました。

子どもたちだけではできないこともあるので、お家の方の協力もどうぞよろしくお願いします。

4の4 食に関する指導

今日は、栄養士の先生と朝食の正しいとり方について学習しました。

朝食の役割について教えてもらい、自分の朝食のとり方を振り返りました。

「3つのスイッチがしっかり入るように食べるようにします。」

「出されたものを食べないことがあるので、残さず食べます。」

「足りないスイッチのものがあれば、自分で冷蔵庫から出します。」

など、子どもたちはしっかり振り返り、今日からの実践のめあてを持ちました。

朝食は、学校での学習や運動をしっかり行うために大切です。

ご家庭でも、ご協力をお願いします。

4の2 理科「とじこめた空気と水」

空気を温めたり冷やしたりすると体積は変わるか調べます。

さあ準備は整いました。

早く実験がしたくて仕方がありません。

でも、しっかり先生の話を聞きましょうね。

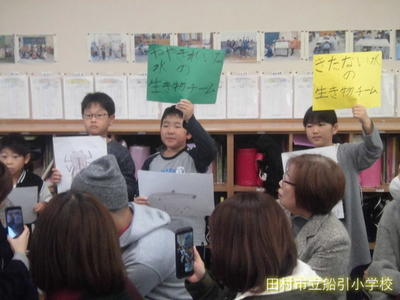

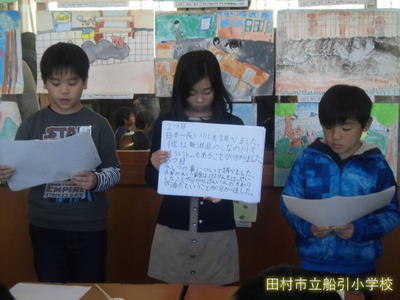

わくわく発表会~4年生~

4年生は、社会科の水の学習や大滝根川の水質調査から、グループごとに発表を行いました。

自ら調べ、まとめたことで、水を大切に使おうという気持ちが高められたようです。

各班それぞれ、大滝根川について詳しく調査できていました。

4の1 わくわく発表会に向けて

4の1でも、みんなの前で実際に発表を行っています。

お父さんやお母さんが喜んでくれたり楽しんでくれたりするといいなと思いながら、一生懸命最後の練習を行っています。

4の2 わくわく発表会に向けて

今日が最後の練習です。

明後日の本番のようにみんなの前で発表です。

緊張するけど、がんばります。

4年 マラソン大会

晴天の中、マラソン大会が行われました。

これまでの練習の成果を発揮して、素晴らしい走りを見せてくれました。

自己ベストを更新する子も多く、爽やかな笑顔がたくさん見られました。

また、保護者の方の熱い応援が子ども達の力を何十倍にもしてくれました。本当にありがとうございました。

4の1 算数「計算のきまり」

3×6=18を使って、①3×60や②30×60を簡単に求めてみよう。

①3×60=3×(6×10)=(3×6)×10

②30×60=3×10×6×10=(3×6)×(10×10)=(3×6)×100

となります。

つまり、①は3×6を10倍、②は100倍した答えとなり、暗算で計算できてしまいます。

では、③3×12はどのように考えればいいでしょう。

答えは、子どもたちに聞いてください。

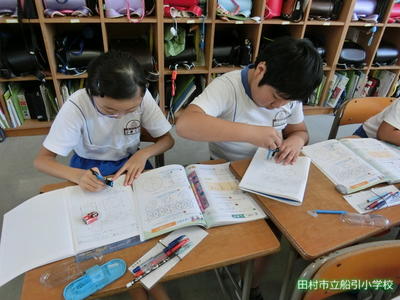

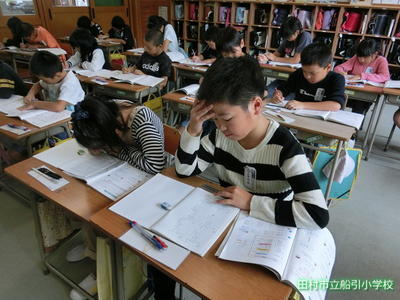

4の2 算数「計算のきまり」

分けたり、付け足したりして工夫すれば、わかりやすく1つの式にできるでしょう。

さて、どんなふうに補助線を入れたりすればいいのかな?

様々な考え方ができそうです。

子どもたちは、真剣に問題解決を行っています。

4の4 外国語活動「What do you want?」

4の4もALTの先生との授業です。

自分が持っている果物や野菜の数を決めました。

それじゃ、これからインタビューゲームに挑戦です。

「How many ~ do you have?」

「I have ~.」

上手にできるかな?

指導力向上研修(4の1 外国語活動「What do you want?」)

今日からは、数の学習のようです。

前に学習した果物や野菜の名前を振り返ったら、複数の個数を表す表現を学習しました。

自然に複数形の「S」を表現していて、まさに「習うより慣れろ」だなと思いました。

3の1 外国語活動「Alphabet」

今日からは、アルファベットの学習に入りました。

はじめに「ABC song」をみんなで歌ってみました。

子どもたちの歌にのって、先生も踊りだしたい気分です。

もうすでに、しっかり歌える子どもたちがたくさんいて、先生は驚きでした。

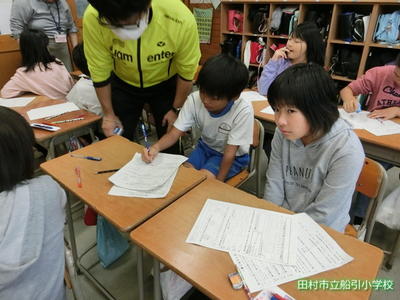

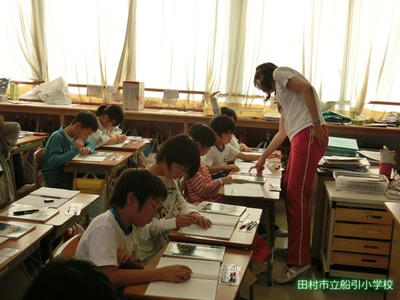

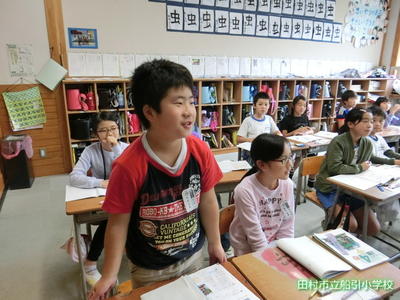

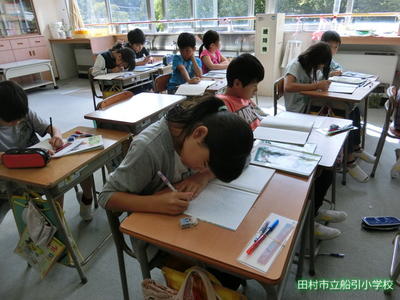

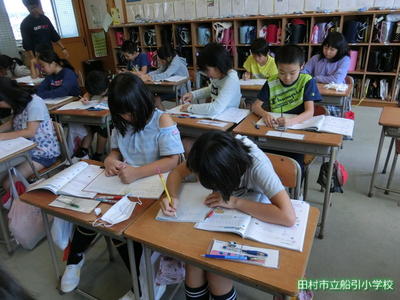

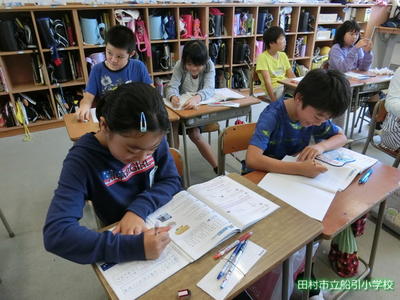

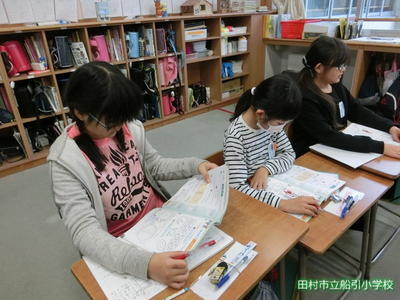

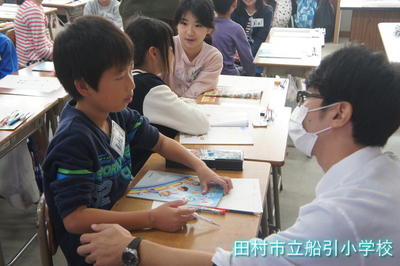

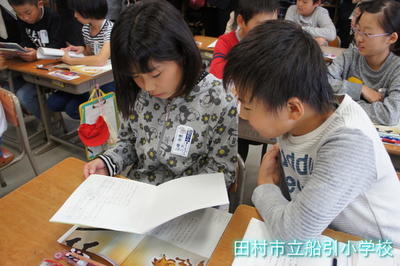

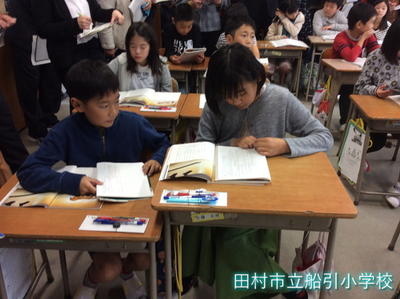

4年3組 研究授業(田村地区学習指導法研修会)

本日は、先生方の研修会(学習指導法研修会)が田村地区の9校で開催されました。

本校では、4年3組の国語科の研究授業が行われました。

子どもたちは、「ごんぎつね」の最後の場面の深い読み取りができました。

「ごんと兵十の『心情曲線』」から、お互いの心が近づきつつあったことがよくわかりました。

どの子も真剣に2人の気持ちを考えることができた素晴らしい授業でした。

4の1 理科「ものの体積と温度」

空気は、温めたり冷やしたりすると、体積が変化するか実験します。

子どもたちは、実験が大好きです。

ガラス管に水をつけて温めたり冷やしたりすると、子どもたちが予想していたよりもその水が大きく動きました。

4の2 算数「計算のきまり」

メニューの中から選んだ3つを買って500円を出すと、おつりはいくつになるかな?

1つの式にして表しましょう。

ちょうど500円になる組み合わせもたくさんあるようです。

4の4 算数「がい数の表し方」

「百の位を」「百の位までの」「上から2けたの」と、どのように問われているかによって、四捨五入する位が変わってきます。

子どもたちにとって、慣れるまでは結構大変のようです。

田村富士ロードレース大会~4年生の部~

4年生男女の子どもたちです。

昨年までは親子の部で走っていた子どもたちも、初めて1人で走っています。

辛くても、最後まで頑張って走り切りました。

見事、10位までに入賞した子どもたちです。おめでとう。

4の1 算数「計算のきまり」

(□+〇)×△=□×△+〇×△

こんな計算みなさん覚えていますか?

この計算のきまりが分かると、計算が速く正確にできるようになります。

難しいけれど、がんばりましょう。

4の3 国語「ごんぎつね」

十日ほどたって、兵十の母親が死んだ事を知ったごんは、一人ぼっちになってしまった兵十に自分と同じ憐れみを持つと同時に、兵十の母親はきっと最後にうなぎを食べたかったに違いないとと思い、自分のしたいたずらを後悔する。

そんな場面をみんなで読み深めています。

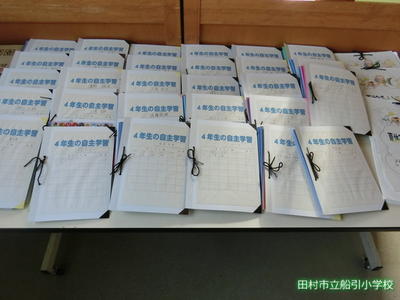

ノート貯金

自主学習で使い終わったノートが綴られて、展示されています。

学年が終了するまでに、どれだけのノート貯金が貯まるのでしょうね。

4の2 外国語活動「What do you want?」

2組も大盛り上がり。

さあ、次は、どの野菜や果物かな?

「What do you want?」

4の1 外国語活動「What do you want?」

4年1組でも、白熱のカルタゲームスタートです。

ALTの先生の英語を素早く聞き取っていますよ。

指導力向上研修(4の4外国語活動「What do you want?」)

絵カードを見ながら、野菜や果物を表す英語を覚えました。

では、カルタゲームに挑戦です。

元気にALTの先生に「What do you want?」と質問です。

さて、ALTの先生の答えは?

4の1 算数「計算のきまり」

140円のチーズバーガーと210円のパンケーキを1つずつ買って、500円を出し、おつりを150円もらいました。

このことを( )を使って、1つの式に表すと、どんな式になるか考えました。

( )を使った時には、( )から計算することが大切ですよ。

教科書の絵を見て、自分も問題を作って、式に表してみよう。

4年 体育「持久走」

4年生の走る距離は、昨年と同じ1000mです。

男子が、勢いよくスタートしました。

その勢いで最後まで頑張ろう。

4の2 算数「がい数」

一の位を四捨五入すると、130になる数の範囲について、担任の先生と丁寧に確認しています。

概数は、この他にも「上から2けた」や「百の位までの概数」、「百の位を四捨五入」など、その違いを正しく理解しないといけないことがたくさんあります。

がんばれ!4年2組の子どもたち。

なぜ?すごーい!~4学年サイエンス教室~

4年生のサイエンス教室がありました。

最初に液体の色がどんどん変わる様子を見せてくださって、みんな「うわー!」と歓声があがりました。

長―い袋にあっという間に空気を送り込む方法を教えていただきました。

およそ2時間のサイエンス教室でしたが、あっという間の時間でした。

4の4 算数「わり算の筆算」

難問に挑戦しているようです。

問題は、「ある数を54でわったら、商が16であまりが36でした。この数を13でわると答えはいくつになりますか?」です。

どんな順序で計算していけばよいか、筋道立てて考えることが大切ですね。

また、ちょっとした計算ミスでも答えを正しく求めることができなくなりますから気をつけましょう。

4の3 理科「とじこめた空気と水」

閉じ込めた空気に力を加える活動を通して,そのかさや圧し返す力の変化を調べ,その変化によって起こる現象を空気の性質としてまとめました。

さて、今度は水です。

水と空気は同じでしょうか?違うのでしょうか?

空気の性質と比べながら実験をしていきます。

4の3 算数「かたちであそぼう」

コンパスを使って、教科書に示された模様を描いてみます。

さて、中心をどこにして描いた円を組み合わせればいいのか、子どもたちなりに一生懸命頭を働かせています。

分かると、すっきりするんですよね。

3の2 算数「かけ算のしかたを考えよう」

問題は「長い縄と短い縄があります。短い縄の長さは、140cmです。長い縄の長さは、短い縄の長さの3倍です。長い縄の長さは、何cmですか?」です。

線分図をかいて数の関係をとらえ、式を立てました。

さて、答えはいくつになるかな?

4の2 算数「計算のきまり」

24000÷500の筆算の仕方を考えました。

わる数とわられる数の関係を使い、工夫して計算しました。

さて、練習問題ができるかな。

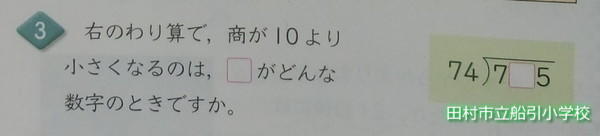

4の1 算数「計算のきまり」

単元のまとめの時間で、練習問題に挑戦しました。

この問題が難しいようです。

「商が10より小さくなるのは」を「商の十の位に「1」が立たないのは」と考えられるかがキーポイントのようです。

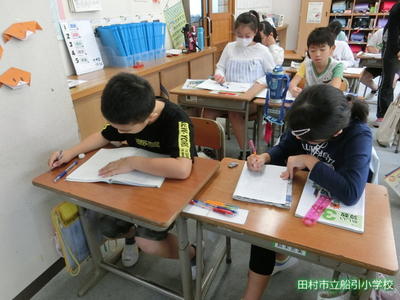

4の3 算数「計算のきまり」

24000÷500の筆算の仕方を考えます。

わる数とわられる数の関係を使うと、工夫して計算できそうです。

自分の考えをまとめた子は、友達に教え合っています。

どんなふうに計算すれば、簡単に計算できるのかな?

4学年交通安全教室

今日の2,3時間目に4年生の交通安全教室がありました。

交通安全クイズのDVDを見て勉強した後、警察署の方と交通指導員の方から自転車の乗り方や事故防止について学びました。

各クラス1名ずつ、学習して感じたことを発表しました。命を守るための大切な勉強になりました。

楽しくダンス!~4年3・4組ヒップホップダンス~

3・4組合同でヒップホップダンス教室を行いました。

先生の動きに合わせて体を動かします。

みんな早く覚えたくて、休憩の時間にも「自主練」に励むほど、やる気満々!最後は曲に合わせて「U・S・A」を楽しく踊ることができました。

4-1 4-2 ヒップホップダンス教室

1・2組合同でヒップホップダンス教室を行いました。

どんなダンスをするのかドキドキしていた子ども達も、ダンス講師の先生方のフレンドリーな雰囲気もあり、次第に緊張がほぐれて、最後はおもいっきり体を動かしていました。

今回は、話題の「U・S・A」の曲に合わせて、息の合ったダンスをすることができました。

4の1 理科「とじこめた空気と水」

「ポン、ポン。」と、楽しそうな音が響いてきました。

空気鉄砲をはじく音でした。

今日からこの単元の学習が始まったようです。

どんなことを学習するのか楽しみですね。

4の1 社会「ごみのしょりと利用」

4の1の教室をのぞいてみると、やる気満々の子どもたちの姿が。

「次は何をするの?」と尋ねると、「見学したことを新聞にまとめます。」とのこと。

しばらくたってのぞいてみると、新聞を書いている様子はありませんでした。

今日は、どの記事を新聞に書くか整理する時間だったようです。

4の4 社会「ごみのしょりと利用」

ごみの処理の学習として、田村西部環境センターの見学に行きました。

わたしたちが毎日出しているごみがどのように処理されているか、所の方が丁寧に説明してくれました。

実際に見学することで、処理されているごみの量やにおい、ごみ処理のクレーンの大きさもよくわかりました。

たくさんの発見や学びがあった見学でした。

4-3校外学習~田村西部環境センター~

4年3組は、三春にある田村西部環境センターに見学学習に行きました。

自分たちの出しているごみがどのように処理されているのかを詳しく知ることができました。

4年 体育「50m走」

50m走の記録の計測です。

全力でゴールを駆け抜けましょう。

4の1 算数「わり算の筆算」

3けた÷2けたの計算になりました。

①たてる②かける③ひく④おろすを2回行い、これまでよりも計算が難しくなりました。

丁寧に筆算をかいて間違えないようにしましょう。

4の3 社会「ごみのしょりと利用」

来週の火曜日に4年3組の子どもたちは、田村西部環境センターの見学に行きます。

私たちが出しているごみをどのように処理されているのか、どのような工夫や努力をしているかなど見学します。

今日は、見学するときに清掃センターの方に聞いてみたいことをまとめているようです。

4-2 校外学習~田村西部環境センター~

田村西部環境センターを見学し、燃やせるごみとプラスティックごみがどのように処理されるのかについて、ごみを実際に処理する様子やDVDを見て詳しく学ぶことができました。

また、ごみクレーンの操作も体験させていただき、貴重な経験ができました。

4年1組 田村西部環境センター

4年1組 田村西部環境センター

今日は、4年1組が田村西部環境センターを見学しました。

自分たちが出したごみの行方について学習しました。

田村西部環境センターでは、プラスチックのごみを利用して、フラフというごみを燃やす材料を作っています。

それを使って、もえるごみを燃やして、道路やコンクリートの材料を作っています。

自分たちの出したごみが生活に役立つ資源になっていることが分かりました。

今後は、ごみの分別を頑張りたいと思いました。

宿泊学習・水鉄砲大会の賞状伝達を行いました

宿泊学習・水鉄砲大会の賞状伝達を行いました

宿泊学習のフィールドビンゴとフィールドワークの優勝チームに賞状を伝達しました。

4年生は、すべての班が協力して頑張りました。

夏休みに行われた水鉄砲大会の優勝チームです。

4年宿泊学習2日目~帰校式~

学校へ戻り、帰校式を行いました。

この2日間の活動や生活で得たものは、子どもたちにとってかけがえのない宝物です。

今日の夕食後は、学校HPを見ながら子どもたちの思い出話をたくさん聞いてあげてください。

また、子どもたちは2日間の活動で疲れていますので、ゆっくり休んで月曜日は元気に登校できるようにしてください。

4年宿泊学習2日目~退所~

2日間の充実した活動を終えて、お世話になった自然の家ともお別れです。

バスは、予定通り自然の家を出発しました。

帰校予定は、午後3時30分ですが、予定より早く着きそうです。

帰校後、帰校式を体育館で行って解散となります。

4年宿泊学習2日目~退所のつどい~

いよいよ最後の活動、退所のつどいです。

2日間の活動を振り返っての感想、お世話になった自然の家の職員の方への感謝の気持ちを立派に発表することができました。

4年宿泊学習2日目~もうすぐ退所~

食事の後は、歯磨きです。

2日間の予定していた活動を無事終え、別れのつどいまでの一休みです。

今のところ、予定の時刻で帰ることができそうです。

外を見ると、4年の活動終了を待っていたかのように雨が降り始めました。

4年宿泊学習2日目~昼食③~

4回の食堂利用。

食事の後は、いつも最後に丁寧に台ふきをしてくれました。

「使う前と同じように美しく(使う前より美しく)」を実践してくれています。

素晴らしいなと思う姿です。

4年宿泊学習2日目~昼食③~

最後の食事は、エビフライ2本、豪華な昼食です。

楽しかった思い出を語り合いながらの楽しい昼食です。

4年宿泊学習2日目~昼食②~

最後の食事です。

思い残すことのないように思う存分食べてください。

4年宿泊学習2日目~昼食~

自然の家での最後の食事になりました。

今日の昼食メニューは、ご飯、すまし汁、エビフライ、親子麻婆、焼売、生野菜、フライドポテト、ピーチゼリー、ジュースです。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク⑩~

みんなまだまだ元気のようですよ。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク⑨~

各班が続々と八畳座敷を通過しています。

これで全部の班が通過したかな?

先生方も一生懸命子どもたちの安全管理です。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク⑧~

八畳座敷まで来ました。

まだ体力は大丈夫かな?

班のみんなで記念撮影です。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク⑦~

こちらは、「きのこ岩」あたりのようです。

みんなで協力し合って励まし合って活動しています。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク⑥~

八畳座敷の辺りの急傾斜を下っています。

けがをしないように慎重にね。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク⑤~

大きな岩の上です。

さて、ここはどこでしょうね。

自然のアトラクションです。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク④~

八丈座敷の岩まで到着しました。

汗をいっぱいかいてがんばっています。

4年宿泊学習2日目~フィールドワーク③~

フィールドワークスタートしました!

険しい山道(?)を友達と一緒に乗り越えてください。

「学習コーナー」

「生徒指導コーナー」

健康観察アプリ「リーバー」利用方法

必要になった時にご覧ください。PDFファイルをクリックしてください。

令和6年度図書だより

ほけんだより

スクールカウンセラーだより

「給食関係コーナー」

令和6年度給食だより

今月の献立

「PTA・児童後援会コーナー」

令和6年度PTA安全互助会からのご案内_保護者配布資料.pdf

令和6年度年間行事予定表をアップしました。ご活用ください。要望がありましたので、PDF版としました。

令和6年度年間行事予定表

福島県田村市船引町船引字南元町1番地

TEL 0247-82-0044

FAX 0247-81-1786