カテゴリ:校長室より

コロナ禍における対策!! 草刈り機をフルに活用して

コロナ禍における対策!! 草刈り機をフルに活用して

6月に入り、校庭の木々も青々としています。

自然環境の素晴らしさを感じながらも、校庭の草問題が気になる季節の到来。

そんな中、コロナ禍における頼もしい助っ人の登場です!「草刈り機」です!

地元の企業であります「三輪電設」様がお忙しい中届けてくださいました!

ずっしりと大変重いものなので、お二人で運び入れてくださいました。

「保護者による草刈り等の奉仕作業は大切ですが、コロナ禍だから、

集まっていただくと、どうしてもリスクはありますものね。」

「草刈り機があれば、草刈りで集まっていただくことを減らせると思いますよ!」

「地元の企業なので、地域貢献として、学校の力になれれば嬉しいです!」

子どもたちや教職員、保護者の皆様のことを考えてくださる地域企業様に

心から深く感謝申し上げます。

コロナ禍における心強い対策とさせていただきます!!本当にありがとうございます!!

保護者のみなさまや地域に支えていただける学校。

こうした皆様のお気持ちを受け、家庭や地域を担う大切な人づくり・人材育成に資する役割を学校が担っていることを自覚しながら、一緒に進んでまいりたいと思います。

7学年 縁の下の力持ち!!

7学年 縁の下の力持ち!!

担任の先生以外を「7学年の先生方」と呼ぶ学校が多いようです。

まさに「縁の下の力持ち」の先生方です!

朝、トイレや水回り等、校舎内外の衛生環境を整えている養護の先生です!

※5月に出されたふくしまの非常事態宣言を受け、

養護の先生と相談し、トイレ清掃のしかたを全面的に見直しました!

大人の手でトイレ清掃を徹底しています!

食育月間の開始(6月)を子どもたちに知らせるポスター掲示と歯の治療を促す掲示作成!

職員室では、来客の対応や電話・大量の文書処理をテキパキとこなす事務の先生がおります!

学校の予算を司るまさに「南小の財務省」!!

事務の先生が管理している棚!きれいに整理され機能性ばっちり!

職員室センター・学校の柱であり、職員室の担任とも言える教頭先生

教職員への心配り・声かけには感動するほどの頻度とあたたかい内容!

教頭先生は、本当に毎日フル稼働!!

ちなみに「職員室の予定を知らせる黒板!達筆です!」

何かがあると真っ先に動き解決へと導く!!みんな頼りにしています!

子どもたちのバスの手配から、時間割の調整・放課後子ども教室や預かり保育の他、

学校と外部をつなぐ重要な役割を担う教務主任です!

「 小学校の出入り口の安全強化」プロジェクトのリーダーです!

黙々と靴箱再配当のために、靴を入れるスペースを調査中

用務員さんやスクールサポートスタッフさんは、毎日の清掃や消毒等いろいろな作業の他にも

給食の準備や片付けも担当しています!子どもたちのために毎日一生懸命です!!

「ごちそうさまでした!」「はーい!」

「おいしかったです!」「よかった!」

子どもたちの充実した毎日を支えている7学年の先生方です!!

1年生 フルネームで!!

1年生 フルネームで!!

「あっ!〇〇〇〇〇校長先生だ!」

「ほんとだ!〇〇〇〇〇校長先生だ!」

「どうして来たのですか?」

「カメラで撮りに来たの?」「何しに来たの?」

算数の学習を静かに進めていた1年生

他の学年と同じように、「空気のように」

静かに静かに入ったつもりですが、見つかりました。

しかも、フルネームで呼んでくれる1年生。

心の中では、

「すごい!どうして言えるの?覚えていたの?」

「うわあ、ありがとう!すごいね!」

と返したい気持ちを抑えて。

授業を中断させないように、静かに静かに顔だけで返答。

1年生の算数の授業では、担任の先生ともう一人の先生が、役割を分担しながら

全体と一人一人に目を配りながら授業を進めていました!

休み時間には、おもいっきり一緒に遊びましょうね!

子どもの安全のために 幼稚園の門と玄関

子どもの安全のために 幼稚園の門と玄関

学区で熊が捕獲されたことは、大変な驚きでした。

このことを教訓として、

【今までなかったから大丈夫】という考えを引き締めたいと思います。

常に最悪の事態を考えて、危機管理をしっかりと進めてまいります。

つきましては、子どもたちの安全・安心を一番にしますので、

幼稚園の門を閉じて、玄関を締めさせていただきます。

送迎等の際には、門を開けて中へお進みください。

幼稚園の施設は、中から、玄関付近が見えます。

窓付近でお姿を見せていただければ、すぐに玄関は解錠できるようにいたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力をいただきますよう

お願いいたします。

小学校の出入り口における安全対策については、現在見直しを進めておりますので、

形が整いましたら、改めて皆様にお知らせをさせていただきます。

※尚、変更に伴って、お気づきのことがございましたら、遠慮なく学校まで

お知らせください。皆様の大切なご意見をもとに、よりよい方法を探してまいりますので

よろしくお願いいたします。

家に到着するまでが勉強です! 熊鈴がシャリンシャリン風に揺れています

家に到着するまでが勉強です! 熊鈴がシャリンシャリン風に揺れています

1日がんばった子どもたちの顔は、どの子もとてもいい顔です!

帰りのあいさつは、3年生がしっかりと務めています!

いつものように、先生たちが付き添いながら、下校指導をしています!

安全点検 複数の目 ~校庭の整備と蜂駆除~

安全点検 複数の目 ~校庭の整備と蜂駆除~

毎日の管理職による点検はもちろんのこと、毎月1日には、教職員全員が、担当箇所の安全点検を実施しています。

定期点検に加えて、「気が付いたり、情報を掴んだり」するたびに、先生方は率先してすぐに自ら動いて、危ない箇所への対応を進めています!

校庭の整備をする先生たち<一人が気付き、何かを始めると、次々に助けに入る先生たち>

「ジャングルジム近くに蜂の姿がありました!」と、放課後預かり保育の方からの情報を受け、

現場に駆けつける教頭先生と教務の先生

出来始めていた蜂の巣の場所を発見!

ジャングルジムの赤い滑り台の裏でした!さっそく駆除完了!

友情の紅白大玉 ~常葉小学校さん、ありがとうございました!~

友情の紅白大玉 ~常葉小学校さん、ありがとうございました!~

連日、運動会後の子どもたちの「振り返り」が日記や新聞にたくさん綴られています。

子どもたちの印象に大きく残ったこの「紅白大玉」ですが、

一セットは、常葉小学校さんからお借りしたものです!

学校保有の大玉の空気が抜けてしまうという問題が、本番直前でも解決しなかったため、

運動会開催日が重ならない常葉小学校さんに相談させていただいたところ、

「もちろん!どうぞ使ってください!当日がんばってください!」とあたたかいお言葉とともに、

貸していただきました。

たくさんの方々に支えていただいた5月の運動会。

お世話になった関係者の方々への感謝の気持ちを

子ども&先生&家庭&地域の「船引南小チーム」の心のエネルギーにさせていただきます!

Café de 道徳 ♬

Café de 道徳 ♬

授業を終えると、時間を見つけては、

ほっと一息つきながら&和気あいあいと授業について語り合う先生たちです!

「1年生が<こわい>って言ってたのは、

はじめてのことをする前の緊張感を表す表現ですよね!」

「純粋なものの見方!」「表現もダイレクトですね!」

「あの、<心紙>がさっと出てきたときには、本当にすごいと思いましたね!!」

「<心紙>は、全ての子どもたちにが、自分の考えをアウトプットすることを保障できますね!」

「4年生は、はつらつとしていますね!」「導入の入り、経験を聞くことは、引き付ける上で有効」

「学級の構成として、教師としては、3つの要素<先生><鈴木君><みんな>と予想したけれど、

4つ目の要素<自分>も出てきましたね!」

「<今ここ>学習進度表は、右側より、左側に置くと、授業の流れを目で追う上で、スムーズですね!」

などなど、子どもたちが一生懸命に取り組んだ学びの事実・ワークシートをもとに

先生同士で、相互に意見を交換しながら、自分自身の授業方法を振り返っています!

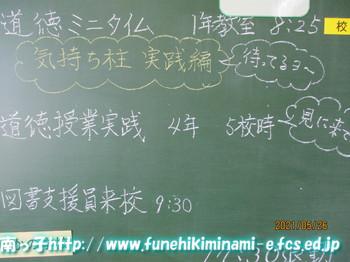

朝の道徳ミニタイム ~授業力向上のために、日常的に授業研究! その1 ~

朝の道徳ミニタイム ~授業力向上のために、日常的に授業研究! その1 ~

職員室の黒板には、「本日授業します」のお知らせがあります!

それを見て、先生たちが、自由に授業を参観し、休み時間や放課後を使って

授業について楽しく語り合います。語り合いも自由参加です!

研修主任の先生の声かけをもとに、授業研究を楽しみながら日常的にやっています!

その1 朝の学級の学習時間に「道徳ミニタイム」を1年生で実施しました!

先生 「あれ?!誰か泣く声が聞こえない?」

1年生「えっ?誰の声?」

先生 「実は、みなさんに、お話をしたいという女の子が来ています。」

1年生「えっ?誰ですか?」

先生 「みんなと同じ1年生」「入ってきていいですよ!」

★役割演技で、教師が、女の子を演じる。教材の内容を即座に低学年に理解させるための工夫。

先生

「ボール遊びをしていたら、幼稚園の男の子が入ってきて、

ボールを取ろうとしたから、やめさせようとして、泣かせちゃったの・・・。」

「困ったなあ。みんなに、どうすればよかったのか聞きに来たの。」

「助けてくれますか?」

1年生

「いいですよ!」「教えますよ!」「きみえちゃんは、どこの小学校なの?」

「たぶん、その男の子は、遊びたかったんだと思いますよ。」

先生

「私は〇〇小学校の1年生なの。確かに、遊びたかったのかもしれないね。」

先生

「あれ?!待って、ボールを取ろうとした幼稚園生が、何か言っていますよ。

えっ?!何?はっきりわからないなあ。どうしてボールを取ろうとしたの?

えっ?恥ずかしくて言えないんだって。

ボールを取ろうとしたこの男の子の気持ち、代わりに誰か言える人はいますか?

1年生

「はい!はい!はい!はい!」

先生

「たくさん教えてもらいたいから、そうだ、この紙に書いてもらってもいいですか?」

1年生

「えっ、これ何?あっ幼稚園の男の子いた!」

「うわあ、はじめて!なんかこわい!ドキドキする!」

★男の子の気持ちをハートの中の色を染めることで表現

★子どもたちは、はじめてのことにドキドキしながらも、男の子の気持ちを考えながらカラーで表現

★一人一人考えた男の子の心カードを先生に見せに来て、

黒板の男の子の心の中の三本の指標「気もち柱」に張り付けていく子どもたち。

先生

「このギザギザはどうしたの?」

1年生

「まぜてと思ったけれど、だめかもしれないと思っていたから、ギザギザ」

先生

「そうなの。どんな気持ちかと言うと、悲しい感じ?どのくらい?」

★一人一人のハートカードをもとに、子どもに聞きながら、

感情の色を選ばせながら、黒板に貼る。

自分の考えをみんなに話したり、質問を受けたりしている1年生

1年生

「ボールを取って、悪いって思っているから、この色です。」

先生

「それは、だれの気持ち?」

★自分が考えたことを先生や友達に聞かれることによって、

確かめたり、直したりすることで、考えがさらに深まります。

発表して終わるという<話合い>というより、<聞き合い>を大切にしています。

先生

「男の子の気持ち、みんないろいろ考えていますね。」「男の子も、みんなに会いたいみたいです。」

「男の子に何か言ってあげられる人はいますか?」

★男の子の顔の絵を見せたり、先生が男の子になったりしながら

男の子がそこにいるかのように示すことで、男の子に対する言葉かけを

実際に子どもたちに経験させる。

★男の子の絵に向かって、本気になって言葉をかける1年生

1年生「ねえ、だめだよ、ちゃんと、まぜてって言わないと!」

先生 「あれ?出てこないね。また隠れてしまったようです。」

★強く言い聞かせると、男の子は恐がって出てこないことを表現し、

子どもたちに気付かせる。

先生

「ねえ、みんな、みんなにたくさん言われると、

この男の子はますます恐がって出てこなくなってしまうね。

1年生

「だめだよ、言葉もやさしくね。(幼稚園生に優しく言い聞かせるように。)」

先生

「あっ、いいものあります!魔法の道具!

このピンク・黄色・水色の紙!これで、男の子に教えてあげて!」

★三色のカードを一人一人に配付。役割演技で、男の子に扮した

先生の言動に対して、まずいと思ったら、水色のカードを上げて、「だめだよ」と意志表示。

また、男の子に扮した先生の言動がよくなったら、ピンクのカードを上げて「いいね!」と意志表示。

水色のカードを上げたり、ピンクを上げたりする1年生

1年生

「分かりましたよ、この色の紙は、<心紙>ですね!」心の中を表しているのですね。

先生

「すごいですね!〇〇〇君!なるほど!心を表すものね!」

「みんなが、この<心紙>で男の子に教えてくれたから、男の子は

喜んでいますね。みなさん、ありがとうございました。」

1年生が口にした<心紙>という言葉に、感動しました。

今回登場した3色のカードは、

自分の考えを表出させるための「ひと工夫」です。

例えば、役割演技で代表してやっている子どもや

発表が得意な子どもだけではなく、

それを観ている他の子どもたち・全ての子どもたちにも、

発表させる(表現・アウトプット)方法です。

1年生が名付けてくれた<心紙>の授業における有効性を

先生方とともに、さっそく検証していきます。

授業開始前の朝の学習タイムにおける

道徳ミニタイムでした!

熊よけパトロール! 駐在所さんありがとうございます!

熊よけパトロール! 駐在所さんありがとうございます!

朝の交通指導の際、どこからともなく「シャリン・シャリン・シャン・シャン・シャン」と鈴の音。子どもたちの姿がまだ見えない段階でも、「熊鈴」の音が聞こえてきました。

七郷駐在所さんも、子どもたちの登校する時間帯に合わせて、熊避けのため、いつも以上に音を出しながら、パトカーで巡回してくださっています。

七郷駐在所さんは、交通安全教室や朝の指導のときにも顔を出してくださるので

子どもたちにとっても、身近な存在です。

子どもたち「あっ、七郷の〇〇〇さんだ!」

駐在所さん「みなさん、おはようございます!」(車のスピーカーより)

子どもたち「おはようございます!〇〇〇さん」

熊から子どもたちを守ってくださる頼もしい存在ですね!

熊鈴については、今朝の新聞でも掲載されていました。

田村市教育委員会より、私たちの地域230人の子どもたちに

配付いただきました! ありがたいことです!

〒963-4204

福島県田村市船引町堀越字丸森2

TEL 0247(85)2008

FAX 0247(76)1790

e-mail funehikiminami-e@fcs.ed.jp