カテゴリ:5年生

田んぼの世話

植物の発芽と成長(の発展として)5年理科

5年生は、理科で植物の発芽と成長を学習します。インゲン豆を使い、発芽の条件を追究します。

しかし・・・まだその時期ではありませんので、畑が空いています。植物は種子だけで増えるのではないことも学ぶいい機会かな・・・と考え、イチゴを植えることにしました!

じゅんこ先生、上手!

この時期なので、たくさんイチゴができるのは期待できませんが、ランナーで増えていく植物についても発展学習として学んでほしいと思います。お世話もがんばれ5年生!!

久しぶりのどろんこ体験 5年田植え

総合的な学習の時間に、5年生が学校の田植えをしました。

植え方や植える場所の説明を受け、「さあ!植えよう!」となりましたが・・・

なかなか田んぼに入ろうとしない子どもたち。

「えっ?入るんですか?」

「どこから入るんですか?」

「ほんとに入っていいんですか?」

どきどきしながら、第一歩を踏み入れます!!!

「わあ!気持ちいい!」

そこからは、みんなおおはしゃぎで植え始めました。

「何本ずつ植えるんですか?」

「これでいいんですよね?」

心配で何度も確かめる子。

黙々と植えている子。

みんなそれぞれに一生懸命です。

中には「先生!足が抜けません!!」とニコニコしている子も。

はじめのうちはおっかなびっくり植えていた子どもたちも、最後には慣れてきて、上手に植えることができました。

これからみんなで、イネの生長を楽しみに見守っていきたいと思います。

代かきをしました!

今日は好天にも恵まれ、絶好の代かき日和でした。

5年生は、総合的な学習の時間や社会科で米づくりを学習します。

今日の代かき担当班は9名です。みんな裸足で、どろの感触を楽しんでいます。

大きな歓声が校庭にまで響き渡りました。

しっかりと平らにして、次回の田植えに備えます。

「楽しかった」「気持ちよかった」という感想を聞くことができました。

「どいて鬼ごっこ」 5年生体育

5月1日(火)5校時、5年生は「どいて鬼ごっこ」をやっていました。

コーンは安全地帯で一人だけ居られます。次の人が来るとどけなければいけません。

歓声をあげながら元気よく運動していました。

6年生への感謝を込めたバルーン

東階段の壁には、5年生から6年生への感謝の言葉を記したバルーンが1階からずっと上まで飾られています。

6年生を送る会を運営した5年生は、この時期から最高学年としての意識を高めていきます。

学級にも6年生へ向けての決意が飾られています。

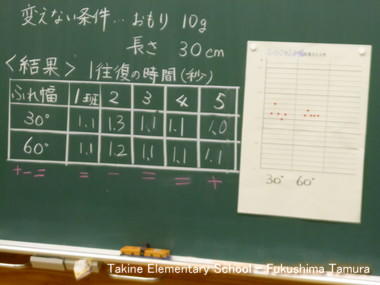

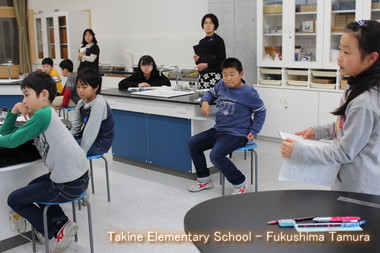

「ふりこのきまり」5年1組 5/8

単元開始5時間目は「振れ幅」が振り子の周期に関係するかについて調べることになりました。みんなに、自分の予想の 根拠を話します。

H君の意見を受けて、Tさん。

自分の意見を明確にできたら、実験スタートです。

そして、結果はリアルタイムで板書していきます。

でも、ここで5班から「問題点」が指摘されました。

T君:2班だけ、周期が他の班と違うのでは?

Rさん:もしかしたら、振り子のひもの部分を交換した時に違ったかも・・・?

担任は、実験装置を並べ子どもたちと一緒に確認しました。

これにより、次時に「誤差」についてもう一度考え直し考察をすることになりました。 子どもたちの「問い」はさらに続いていきます。

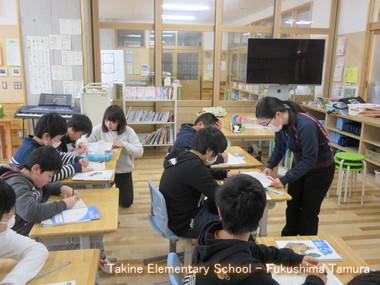

滝根っ子フォローアップ(5の2)

1時間目は算数「分数のかけ算とわり算」のまとめの時間。 分数の計算は子どもたちがつまづきやすい単元です。 もう一人の先生にフォローアップに来ていただき、2人体制で指導にあたりました。

スタディータイムにプリントを解き、それぞれの課題をなくすために2つのグループに分かれました。 オープンスペースも有効活用、広々と教室を使います。

「先生!質問です!」 苦手をなくそうと必死の子どもたち。

さすがもうすぐ6年生。すばらしい集中力でした! テストでいい点数とれるかな?期待しています。

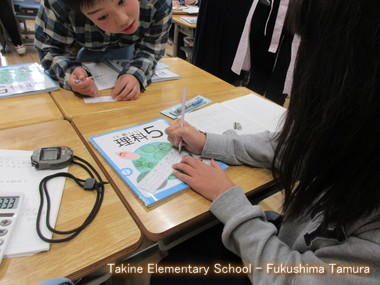

ふりこのきまりってどんなの?

学年末の忙しい時期ですが、理科の授業研究を行いました。 さあ皆さんに問題です。例えば 「ブランコに乗った大人と子どもではどちらが早く10回こげますか?」

今回は、5年1組の「ふりこのきまり」です。 子どもたちは、「ふりこ」にはきまりがあることを知り、実験の条件を確認しながら追究していきます。

途中で実験方法の条件が揃わないことにも気付き、みんなで修正しました。

集中して、考察までしっかり書くことができました。 明日からは、この単元の2組の授業も始まります。子どもたちが「主体的に」「学び続ける」理科授業を実現するために、 先生方もがんばっています。

夢先生来校!(5年:運動編)

今日は、夢先生として「櫛田亮介先生」が来校し、5年生に授業を行いました。

櫛田先生は、大学入学後に本格的にハンドボールを始め、社会人の日本ハンドボールリーグ3連覇を達成。その後、単身渡欧し、ドイツリーグのチームとプロ契約を結ぶなど、日本ハンドボールの先駆者として活躍された方です。

1組は、インストラクターの愛称「コミ-」と一緒に競走!

誰か一人でも勝てばいいのですが・・・

当然勝てません。

そこで作戦タイム!

みんなでアイデアを出し合います。

2組は「手つなぎ鬼ごっこ」。みんなで仲間の王様を鬼から守ります。

王様がすぐに捕まってしまって、うまくいかない!

どうしたらよいか、作戦を立てています。

子ども達が考え出したのは、「肉巻き巻き作戦!」。

王様を真ん中にして、みんなで取り囲みながら守る作戦です。

それでもうまくいきません。

最後に考え出したのは、鬼を取り囲んでしまう「鬼肉巻き作戦」。

これはうまくいきました。

作戦がうまくいって、みんなすてきな笑顔です。

次は、「だるまさんが転んだ」。

全員が手をつないで、ゴールを目指します。

「コミ-さん」が右腕をあげている間は動けるルールです。

しかし・・・

左腕があがったり、「スタート!」というかけ声にだまされたり・・・

ゴールまであと少しなのですが・・・、誰かが動いてしまうのです。

これも、様々な作戦を考え出しました。

一人の考えた作戦に、他の友だちの考えも加わり、どんどんよい作戦になっていきます。

全員で考え、その考えを共有し、実行する。

この活動を通して、協力すること、うまくいかなくて悔しいと思う気持ちをもつことが楽しいことであることを学んだ子ども達でした。

次は・・・いよいよ教室での授業です!(つづく)

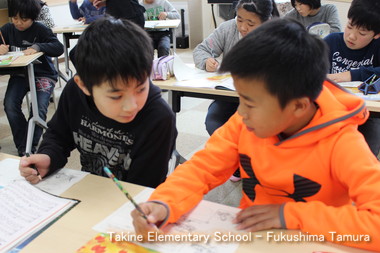

「心のレシーブ」5-2道徳

バレーボール大会の練習をしているクラスで、どうしてもうまくレシーブできない子どもを巡るトラブルと登場人物の話から、自分はどうするかを考えます。

自分ならどうしたか。子どもたちに問いかけながら進めます。

考えにつまった時に頼りになるのは・・・・・。

そう! 友だちです。

近くの人と何度も話し合いました。

道徳は、題材をもとに「自分は」どう考えるか、行動するかを議論します。

来年度から「特別の教科道徳」として教科化されますが、「自ら考え」「行動できる」子どもたちを育てていくことには変わりありません。

家庭でも、様々な機会をとらえて、お子様に「自己決定」の場をあたえてください。

外国語活動(5の1)

「Sunday,Monday,Tuesday・・・」

曜日を使った外国語の学習です。

パソコンも使って、分かりやすく学びます。

「What do you study on Monday?」

今日は、「あなたは~曜日にどんな学習をしますか?」の学習。

何度も練習して、慣れた頃に友だちとゲーム感覚で会話を楽しみました。

うまくいったらハイタッチ!

身体表現も、大切な学習の一つです。

こちらでも相手の目を見ながらハイタッチ!

最後には、今日の振り返りをします。

「この前は、Thursdayとか、算数の英語での言い方が分からなかったけど、分かったので楽しかった」

前までの自分と今の自分を比べ、できるようになった自分を実感している子どもたち。

これからも、楽しく外国語を学ぼうね!

同じ空の下で~道徳5-1~

今日の道徳は国際理解がテーマでした。

世界の国々には様々な言語、文化があるけれど、どこに住んでいても子どもは同じ。

友達がいて、面白いことがあれば笑い、怒られれば悲しくなる。住むところが違っていても同じ子ども。

…そう思っていたけれど・・・

世界のどこかでは5秒に1人、子どもの命が消えている。

主な原因は、栄養不足。

「命のメジャー」というユネスコで使用する栄養不足による命の危険にさらされていないかを調べる道具を使って、栄養不足の子どもの二の腕の太さと自分の手首の太さを比較しました。

「こんなに細いの?」「二の腕ですよね?」「ガリガリだ」

「同じ子どもなのに」「悲しい」そんな声が聞かれました。

最後は「ぼくがラーメンたべてるとき」の読み聞かせでした。

今、自分が4校時の授業を受けているとき、自分がノートに文字を書いているとき、自分が友達と話をしているとき、その時、世界のどこかでは・・・

5の1のみなさんは、どんなことを感じてくれたのでしょうか。

ご飯への第一歩

小雪が舞う寒い中、一粒一粒を大事に取りました。

まだ、半分ほどですが、残りも脱穀して冬休み前には精米作業に入れればと考えています。

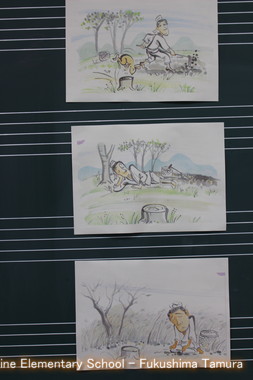

♪♪「待ちぼうけ」♪(5-2音楽)

この日は5年2組の音楽科、鑑賞の時間です。曲は、「待ちぼうけ」

中国の昔話に基づいた山田耕筰作曲の歌を味わいながら聴きます。

「ある男が畑仕事をしていると,うさぎが切り株にぶつかった。しめしめ、またうさぎが来るのを待とう。・・・そのうち、畑も荒れ放題・・・。」

歌詞に込められた思いを書き出し、友だちと交流します。

このあたりから、歌の大好きな子どもたちは「歌いたいなぁ・・・」

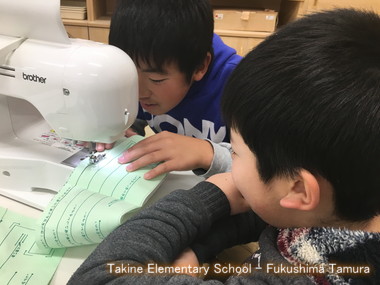

ミシンにトライ!パート2

今回は、返し縫いを練習し、縫い目の調節などミシンの基本的な操作を確認しました。

また、本日も学校支援ボランティアの方々の来ていただき、学習を進めました。

線からずれないように、慎重に慎重に…。仲間も見守ります。

「『返し縫い』は縫い始めと縫い終わりを丈夫にするためにやるんだね。」

一つ一つ理解しながらせっせと縫っていきます。

ミシンを触るのが2回目とは思えない手際のよさ。すばらしいです。

基本の縫い方がが終わり、エプロン作りに突入です!

まずは布を裁つところから。

「しっかり伸ばして切らないと!」

グループで協力しながら製作に取りかかります。

どんなエプロンが出来上がるか、、、お楽しみに!

学校支援ボランティアの方々のご協力もあって

スムーズに学習を進めることができました。

「楽しい!」「早く続きをやりたい!」との声が多数挙がり、

子どもたちの学びも非常に充実したものとなったようです。

学校支援ボランティアのみなさん、

1組2組合わせて計4日間、ありがとうございました。

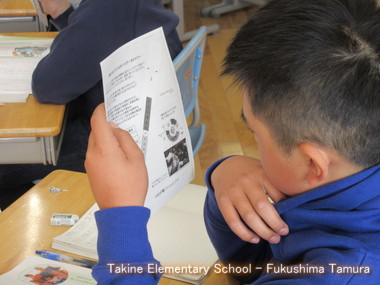

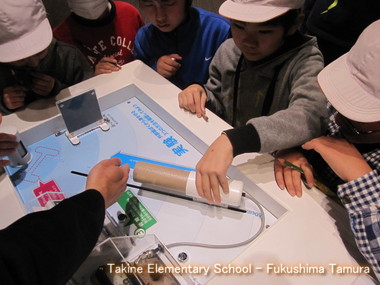

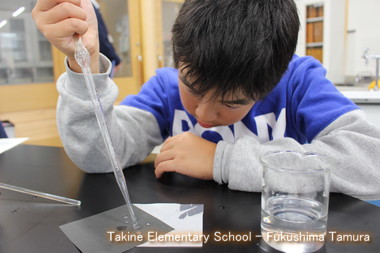

放射線の学習

三春町にある福島県環境創造センター(コミュタン福島)に行ってきました。

バスでゆられること約40分、昨年オープンしたばかりのとてもきれいな施設です。

普段見えない放射線をみることができる『霧箱(きりばこ)』には子どもたちも興味津々。

白くかすかに見える物が「放射線」です。

「放射線ってこんなにあるんだね~。」

「放射性物質からはなれると、数値が低くなったよ!」

身の回りの物から出ている放射線を測る実験も行いました。

コーヒー、きざみ昆布、減塩食塩、お茶、肥料、湯のはな、食塩をそれぞれ専用の機械で測定します。

「えっ、どんどん数値が上がってきた…!」

「予想とぜんぜん違う・・・」

一番放射線の数が高かったのは…「湯のはな」でした。

「え、じゃあ温泉って体によくないの…?」

安心してください。人体に影響を及ぼす値ではありません。

最後に360度全方位から体感できるシアターで迫力満点の映像を見て、今日の校外学習は終了です。

福島で生きていく子どもたちにとって、放射線を正しく理解し、正しく怖がりながら上手く付き合っていかなければいけないものです。

放射線についての理解がより深まった1日となりました。

様々な体験が無料でできる素晴らしい施設ですので、機会があればお子さんと行ってみてはどうでしょうか。

ミシンにトライ!

ミシンを扱うのは初めてで、どきどきわくわくの子どもたち。

学校支援ボランティアの方々がいらっしゃって

やさしく丁寧に指導してくださいました。

「糸のかけ方が複雑で難しいな~。」

準備ができたらさっそく練習です。

まずは、直線縫いと角の曲がり方を練習しました。

「すごい!上手!!」

真剣なまなざしからきれいにまっすぐ縫いたいという子どもの強い思いが伝わってきます。

手作りエプロンを作るためにも練習あるのみ!

がんばっていきましょう。

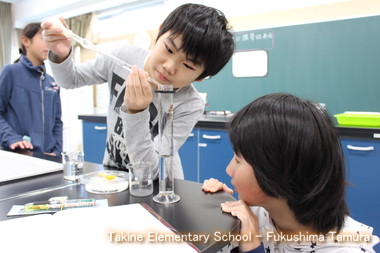

研究授業:もののとけ方(5-1)

食塩が水にとける様子を観察してきた子どもたちは、「もっとたくさんとけるか調べたい」という思いを強くしています。そこで、食塩とミョウバンを使って、とける量を調べました。

二人組で力を合わせながら、薬さじで計りとった食塩、ミョウバンを溶かしていきます。

ミョウバンは、2杯目は溶けなくなりましたが塩はまだまだ溶けます!!

今日の学習をふり返って記録しました。

もののとけ方にはまだまだ秘密がありそうです。

子どもたちの追究は,始まったばかり。楽しみですね。

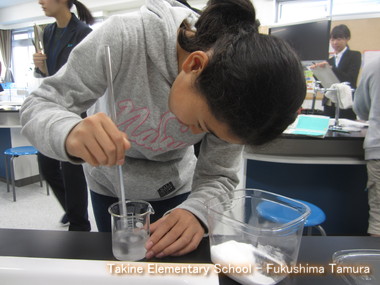

こちらも「もののとけかた」①5年2組

食塩は水にとけてもなくならない派となくなる派がこちらも出てきました。

それを調べる方法が3つ出されたので,一つ目とけた食塩は顕微鏡で見えるはずだから、とけても水にある!という方法を演示。

顕微鏡映像をテレビに映すと・・・あれあれ、水が入ると食塩の粒が消えた???

「おかしいぞ!別な方法でも調べよう!!」

だいちくんの声で、実験が始まりました。

なんと、重さは変わりません????

困った子どもたちは3つめの実験、黒い紙にたらしたら見えるはず…を実験します。

でもこれははっきりしません。

「1の実験では、なくなった?でも2の実験では重さが変わらないからある。まだどちらだかは分かりません。」友だちの意見に静かにうなずきます。

さて、黒い紙にたらした食塩を溶かした水はいったいどうなっているのでしょう。来週に課題は持ち越されました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |