学校日記

カテゴリ:5年生

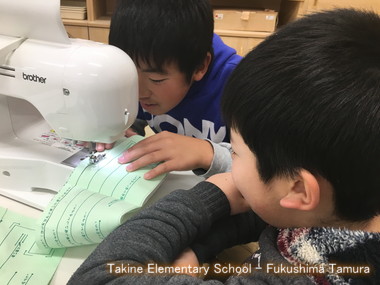

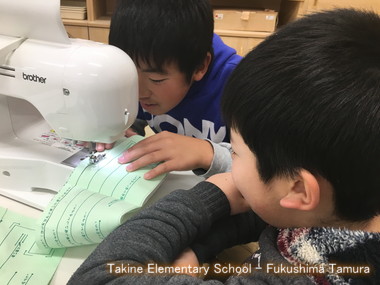

ミシンにトライ!パート2

今回は、返し縫いを練習し、縫い目の調節などミシンの基本的な操作を確認しました。

また、本日も学校支援ボランティアの方々の来ていただき、学習を進めました。

線からずれないように、慎重に慎重に…。仲間も見守ります。

「『返し縫い』は縫い始めと縫い終わりを丈夫にするためにやるんだね。」

一つ一つ理解しながらせっせと縫っていきます。

ミシンを触るのが2回目とは思えない手際のよさ。すばらしいです。

基本の縫い方がが終わり、エプロン作りに突入です!

まずは布を裁つところから。

「しっかり伸ばして切らないと!」

グループで協力しながら製作に取りかかります。

どんなエプロンが出来上がるか、、、お楽しみに!

学校支援ボランティアの方々のご協力もあって

スムーズに学習を進めることができました。

「楽しい!」「早く続きをやりたい!」との声が多数挙がり、

子どもたちの学びも非常に充実したものとなったようです。

学校支援ボランティアのみなさん、

1組2組合わせて計4日間、ありがとうございました。

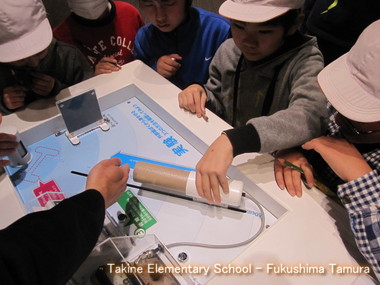

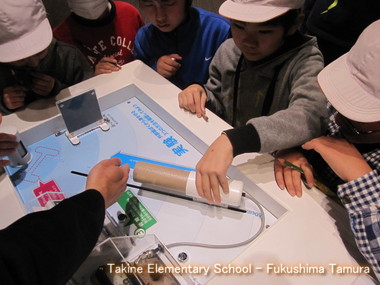

放射線の学習

5年生は放射線について学ぶため、

三春町にある福島県環境創造センター(コミュタン福島)に行ってきました。

バスでゆられること約40分、昨年オープンしたばかりのとてもきれいな施設です。

普段見えない放射線をみることができる『霧箱(きりばこ)』には子どもたちも興味津々。

白くかすかに見える物が「放射線」です。

「放射線ってこんなにあるんだね~。」

「放射性物質からはなれると、数値が低くなったよ!」

身の回りの物から出ている放射線を測る実験も行いました。

コーヒー、きざみ昆布、減塩食塩、お茶、肥料、湯のはな、食塩をそれぞれ専用の機械で測定します。

「えっ、どんどん数値が上がってきた…!」

「予想とぜんぜん違う・・・」

一番放射線の数が高かったのは…「湯のはな」でした。

「え、じゃあ温泉って体によくないの…?」

安心してください。人体に影響を及ぼす値ではありません。

最後に360度全方位から体感できるシアターで迫力満点の映像を見て、今日の校外学習は終了です。

福島で生きていく子どもたちにとって、放射線を正しく理解し、正しく怖がりながら上手く付き合っていかなければいけないものです。

放射線についての理解がより深まった1日となりました。

様々な体験が無料でできる素晴らしい施設ですので、機会があればお子さんと行ってみてはどうでしょうか。

三春町にある福島県環境創造センター(コミュタン福島)に行ってきました。

バスでゆられること約40分、昨年オープンしたばかりのとてもきれいな施設です。

普段見えない放射線をみることができる『霧箱(きりばこ)』には子どもたちも興味津々。

白くかすかに見える物が「放射線」です。

「放射線ってこんなにあるんだね~。」

「放射性物質からはなれると、数値が低くなったよ!」

身の回りの物から出ている放射線を測る実験も行いました。

コーヒー、きざみ昆布、減塩食塩、お茶、肥料、湯のはな、食塩をそれぞれ専用の機械で測定します。

「えっ、どんどん数値が上がってきた…!」

「予想とぜんぜん違う・・・」

一番放射線の数が高かったのは…「湯のはな」でした。

「え、じゃあ温泉って体によくないの…?」

安心してください。人体に影響を及ぼす値ではありません。

最後に360度全方位から体感できるシアターで迫力満点の映像を見て、今日の校外学習は終了です。

福島で生きていく子どもたちにとって、放射線を正しく理解し、正しく怖がりながら上手く付き合っていかなければいけないものです。

放射線についての理解がより深まった1日となりました。

様々な体験が無料でできる素晴らしい施設ですので、機会があればお子さんと行ってみてはどうでしょうか。

ミシンにトライ!

5年生は家庭科でミシンの学習に入りました!

ミシンを扱うのは初めてで、どきどきわくわくの子どもたち。

学校支援ボランティアの方々がいらっしゃって

やさしく丁寧に指導してくださいました。

「糸のかけ方が複雑で難しいな~。」

準備ができたらさっそく練習です。

まずは、直線縫いと角の曲がり方を練習しました。

「すごい!上手!!」

真剣なまなざしからきれいにまっすぐ縫いたいという子どもの強い思いが伝わってきます。

手作りエプロンを作るためにも練習あるのみ!

がんばっていきましょう。

ミシンを扱うのは初めてで、どきどきわくわくの子どもたち。

学校支援ボランティアの方々がいらっしゃって

やさしく丁寧に指導してくださいました。

「糸のかけ方が複雑で難しいな~。」

準備ができたらさっそく練習です。

まずは、直線縫いと角の曲がり方を練習しました。

「すごい!上手!!」

真剣なまなざしからきれいにまっすぐ縫いたいという子どもの強い思いが伝わってきます。

手作りエプロンを作るためにも練習あるのみ!

がんばっていきましょう。

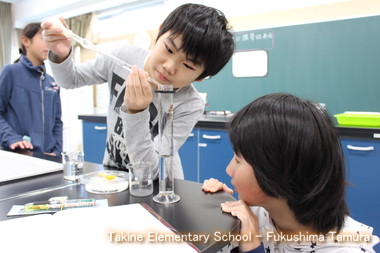

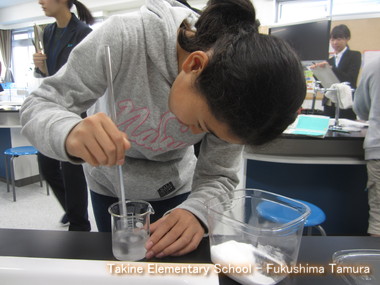

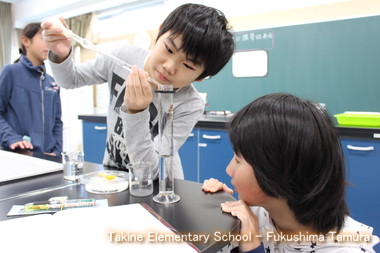

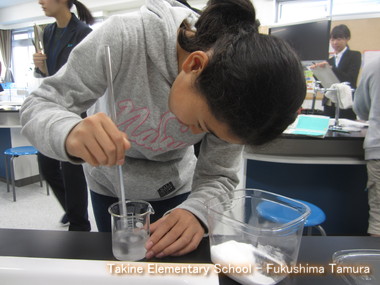

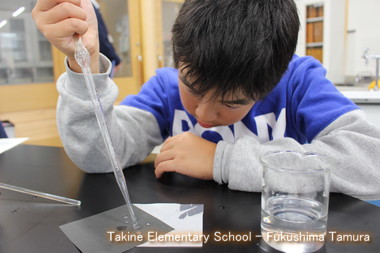

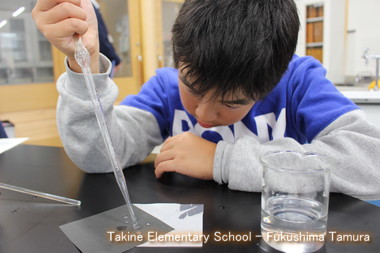

研究授業:もののとけ方(5-1)

月曜日に筑波大学附属小学校教官の佐々木昭弘先生をお迎えして、授業研究会を開催しました。

食塩が水にとける様子を観察してきた子どもたちは、「もっとたくさんとけるか調べたい」という思いを強くしています。そこで、食塩とミョウバンを使って、とける量を調べました。

二人組で力を合わせながら、薬さじで計りとった食塩、ミョウバンを溶かしていきます。

ミョウバンは、2杯目は溶けなくなりましたが塩はまだまだ溶けます!!

今日の学習をふり返って記録しました。

もののとけ方にはまだまだ秘密がありそうです。

子どもたちの追究は,始まったばかり。楽しみですね。

食塩が水にとける様子を観察してきた子どもたちは、「もっとたくさんとけるか調べたい」という思いを強くしています。そこで、食塩とミョウバンを使って、とける量を調べました。

二人組で力を合わせながら、薬さじで計りとった食塩、ミョウバンを溶かしていきます。

ミョウバンは、2杯目は溶けなくなりましたが塩はまだまだ溶けます!!

今日の学習をふり返って記録しました。

もののとけ方にはまだまだ秘密がありそうです。

子どもたちの追究は,始まったばかり。楽しみですね。

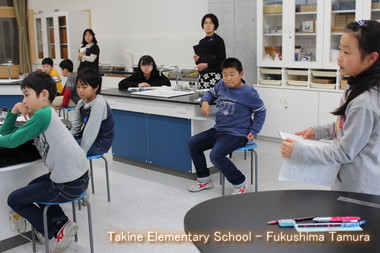

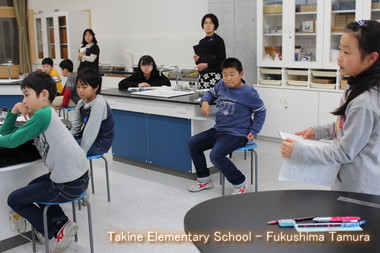

こちらも「もののとけかた」①5年2組

2組も金曜日に、県の指導主事がお出でになり、授業を見ていただきました。

食塩は水にとけてもなくならない派となくなる派がこちらも出てきました。

それを調べる方法が3つ出されたので,一つ目とけた食塩は顕微鏡で見えるはずだから、とけても水にある!という方法を演示。

顕微鏡映像をテレビに映すと・・・あれあれ、水が入ると食塩の粒が消えた???

「おかしいぞ!別な方法でも調べよう!!」

だいちくんの声で、実験が始まりました。

なんと、重さは変わりません????

困った子どもたちは3つめの実験、黒い紙にたらしたら見えるはず…を実験します。

でもこれははっきりしません。

「1の実験では、なくなった?でも2の実験では重さが変わらないからある。まだどちらだかは分かりません。」友だちの意見に静かにうなずきます。

さて、黒い紙にたらした食塩を溶かした水はいったいどうなっているのでしょう。来週に課題は持ち越されました。

食塩は水にとけてもなくならない派となくなる派がこちらも出てきました。

それを調べる方法が3つ出されたので,一つ目とけた食塩は顕微鏡で見えるはずだから、とけても水にある!という方法を演示。

顕微鏡映像をテレビに映すと・・・あれあれ、水が入ると食塩の粒が消えた???

「おかしいぞ!別な方法でも調べよう!!」

だいちくんの声で、実験が始まりました。

なんと、重さは変わりません????

困った子どもたちは3つめの実験、黒い紙にたらしたら見えるはず…を実験します。

でもこれははっきりしません。

「1の実験では、なくなった?でも2の実験では重さが変わらないからある。まだどちらだかは分かりません。」友だちの意見に静かにうなずきます。

さて、黒い紙にたらした食塩を溶かした水はいったいどうなっているのでしょう。来週に課題は持ち越されました。

滝根小校舎案内

訪問者 Since2016.2.1

1

5

9

5

8

0

1

お役立ち

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

お知らせ