2024年6月の記事一覧

土曜日の部活動

6月最後の土曜日です。夏空の下、4つの運動部は、今日も練習に励んでいます。

野球部は三春中と新チーム初の練習試合を行っていました。

保護者の方も多く来校くださり、生徒に声をかけてくださっています。

ソフトテニス部では、保護者の方がコート整備を手伝ってくださいました。

卒業生や3年生が練習に加わり、テニスコートに活気がありました。

バスケ部では、部活動指導員さんが練習の指導をしてくださっています。

卓球部は、来月の県大会に向け、団体戦の戦い方を想定した練習をしていました。

県大会は3週間後です。部活動指導員さんの指導にも熱が入っていました。

各部では、新体制づくりを模索しています。

1、2年生が中心となったチームで、自分は、そして、チームとしては、何を目標に活動していくか、1年後どうなっていたいのか、考える1ヶ月にしてほしい、そして、新体制で力を高める夏休みを過ごしてほしいです。

奉仕委員会

今年度になって2回目の奉仕委員会を行いました。委員長を中心に4月からこれまでの活動を振り返りました。また、充実した活動のためにどのようなことができるか意見を出し合いました。振り返りと修正、よりよい活動のために大切なことです。今後も積極的な話合いと活動を期待しています。

JICA訪問(3年生 総合)

3年生は、国際協力をテーマに今年度の総合学習を進めています。

今回訪問した「二本松青年海外協力隊訓練所」は、JICAの福島県における総合窓口として、協力隊派遣前の訓練をはじめ、海外技術研修員の受け入れ、各種国際ボランティアの募集、中学高校生への国際理解教育などを行っている施設です。

3年生は、フィリピン料理を堪能したあと施設を見学し、国際協力について職員の方から説明を受けたり、SDGsかるたを体験したりました。

貧困・医療・災害・教育・人身取引・紛争・環境汚染など世界各地では様々な問題が起きています。特に開発途上国と呼ばれる国々では、特にこれらの問題が顕著です。このような問題の解決に向け、まずは知ることが大切です。そのうえで、何ができるかを考え、どのように行動に移していくか、学びながら成長してほしいと思います。

福祉体験(1年生 総合)

1年生は、県社会福祉課や社会福祉協議会の職員の方々に来校いただき、福祉体験を行いました。3グループに分かれ、車いすを使った移動体験、介護食の試食、福祉車両のリフト操作を体験しました。

「福祉」とは、全ての人に最低限の幸福と社会的援助を提供することで、「幸せ」や「豊かさ」を意味する言葉です。田村市では、高齢者の割合が年々増えてきています。また、すべての人は歳をとるので、生徒のみなさんもいつかは高齢者になります。介護が必要になっても、住み慣れた地域や家で自立した生活を送ることができるようにするにはどんな福祉が必要なのか、体験を通して学んでほしいと思います。

職場体験 (2年生 総合)

本日は1日体験学習で、各学年で体験学習を行っています。

2年生は、午前中に田村市内の事業所7カ所に分かれて職場体験を行いました。普段の学校生活ではできない体験をとおして、働くことの面白さ、大変さ、意義など多くのことを学べたことでしょう。

職場体験生徒を受け入れてくださった7つの企業、事業所のみなさま、ありがとうございました。

田村市ふれあいコンサート(3年生)

田村市ふれあいコンサート(3年生)

26日、標記演奏会が市文化センターで行われ、3年生が参加しました。

日本フィルハーモニー交響楽団と船引中吹奏楽部による演奏を聴きました。生演奏の迫力はやはり素晴らしいものでした。

8月11日には、郡山市文化センターで日本フィルハーモニー楽団のコンサートが予定されているそうです。

幼小連携・小中一貫教育 中1授業参観

25日(火)船引南小・幼稚園の先生方に来校いただき、1年生の数学の授業参観と協議会を行いました。

小学校・幼稚園の先生方には入学して3か月が経ち、中学生らしく成長した1年生の授業の様子を参観していただきました。1年生はなつかしい先生方の視線を感じながら数学の学習に取り組んでいました。

正負の数の考え方をもとに時差の計算を学習したので、社会の先生からも地理分野の学習と関連付けて説明をしました。いつか旅行や仕事で海外へ出かけるとき「中学校で勉強したなあ」と思い出してもらえるといいです。

この事業は「未来を担う人づくり」の実現に向けて策定した田村市教育振興推進プログラムに基づき、幼稚園と義務教育学校9年間を見通した一貫性、継続性のある指導の充実を図ることを目的としています。

授業参観後には、各グループに分かれてこれからの南地区児童生徒の教育について話し合いました。

小学校と中学校の先生方が力を合わせて、船引南地区の児童生徒のすこやかな成長と資質能力の向上を目指していきたいと考えます。今後、小学校や幼稚園を会場に授業研究を続けていきます。

1日のはじまり

朝、8時ごろの教室のようすです。特設部の練習に参加している生徒は、一汗かいた後です。

クールダウンする生徒、着替えをする生徒、教科の課題に取り組む生徒、読書を始める生徒、それぞれに朝の時間が過ぎていきます。

あわただしい朝の時間です。

余裕を持って登校し、落ち着いて一日をスタートしてほしいです。

文化部の活動も

今月の中体連で、運動部の活動には区切りがつきました。文化部の活動も、終わりに近づいています。現在制作している作品が完成すると、3年生の活動が終わります。今までの活動の集大成ですね。納得できる仕上がりになることを期待します。

1、2年生もそれぞれに作品制作に取り組んでいました。

まもなく3年生は次の目標に向けた生活へ、そして 1、2年生は新しい体制でのスタートになります。

校内授業研究会(国語科)

6月も最終週に入りました。今週から来週にかけて、授業研究会や教育訪問が多く予定されています。

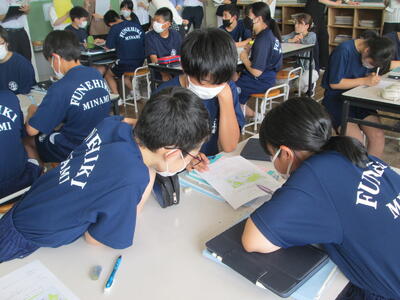

今日は1年生の国語の授業研究が行われました。

めあては「比喩を使うことで表現にどんな違いがあるか」を考えることです。

「三日月のような形」を三日月のようなという比喩を使わずに説明するにはどんな言葉で表せばよいか、グループで話し合います。

生徒の考えは大人の想像をはるかに超える広がりを見せます。一人一人が素晴らしい感性を持っています。けれど、考えた表現で言いたいことが正しく伝わるのか、受け取る側に立って考える必要が出てきます。話し合いながら比喩の便利さや奥深さに気付いていきます。

最後に、小学校でも学んだ慣用句について触れました。

たくさんの言葉の意味と使い方をを知り、表現するおもしろさを感じられる国語の授業を日々積み重ねていければと思います。