2022年11月の記事一覧

明日は寒いですよ

明日は寒いですよ

今日の午後から寒気が流れ込み、空気が一気に変わりました。明日の田村市の最低気温は1℃、最高気温は5℃の予報です。教頭先生は、外の水道の凍結対策をして回りました。明日の朝は、かなりの冷たく感じると思います。寒さ対策(手袋、マフラー等)をしっかりとして、登校してきてくださいね。

赤い羽根共同募金をお渡ししました

赤い羽根共同募金をお渡ししました

代表委員会が中心となって全校生から集めた赤い羽根共同募金を、本日市社会福祉協議会の方にお渡ししました。子どもたちが集めた募金は、一人暮らしのお年寄りのために使われるそうです。各ご家庭のご協力ありがとうございました。

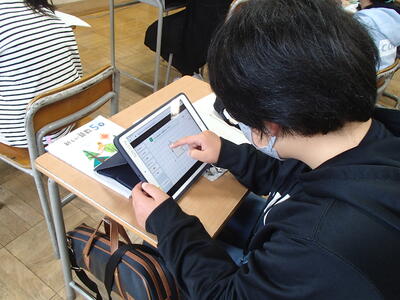

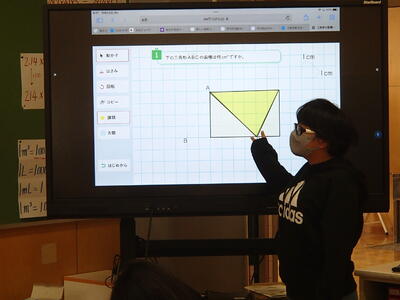

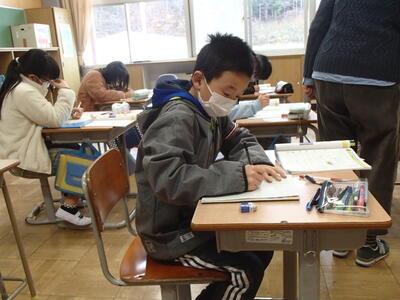

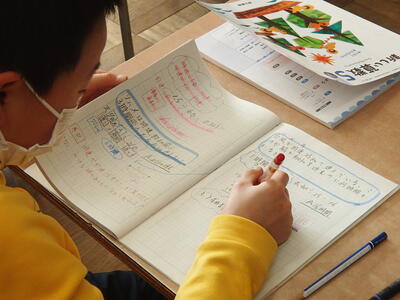

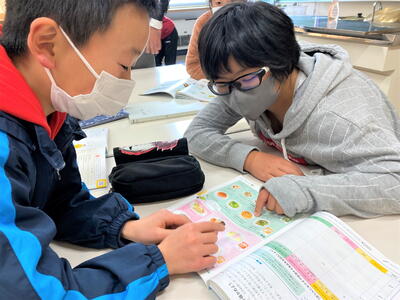

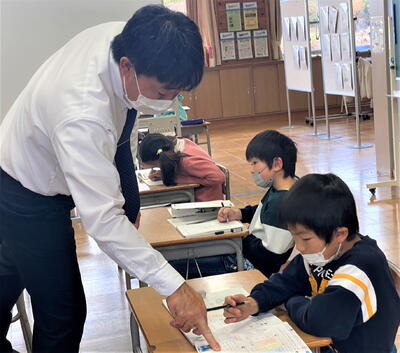

ICTを使って三角形の面積を求める

ICTを使って三角形の面積を求める

5年生は、算数で三角形の面積の求め方を考えました。平行四辺形の面積を求めるときに使った方法で、図形を切ったり、移動したり、回転させたりして、わかりやすい形に変形させます。以前は紙を切って貼り付けていましたが、今はタブレットですいすいと変形させます。

しかも、自席にいながら自分の考えを電子黒板に映して説明します。友達のいい考えは、自分のタブレットでもやってみて、タブレットのノートに蓄積していきます。

みんなの考えを比べ、最後にシンプルで、すぐできる考え方にたどり着きます。その考え方を提案してくれた友達を学級のみんなが称賛します。「〇〇ちゃん、すごい!」と。すばらしい学び、すばらしい学級です。

高く 高く 跳ぶぞ!

高く 高く 跳ぶぞ!

3・4年生は、体育の時間に高跳びに挑戦しました。3つの場を準備して、自分に合った高さのところで練習します。バーを落とさずに跳ぶと、やはり気持ちがいいものです。跳び越えると思わずガッツポーズがでます!

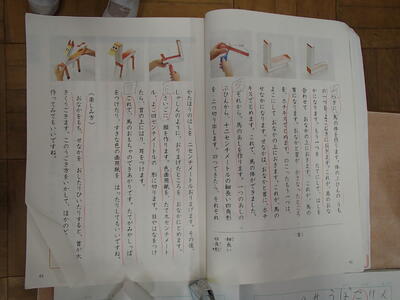

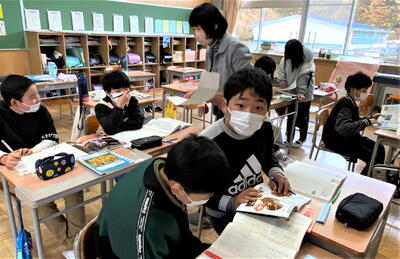

馬のおもちゃのつくり方

馬のおもちゃのつくり方

2年生は、馬のおもちゃをつくりました。図工の学習ではなく、国語の学習です。教科書に書いてある「馬のおもちゃのつくり方」の説明文を読み取って、実際につくってみるという学習です。作り方を正しく読み取らないと、形が変わったり、馬が立たなかったりします。説明書とにらめっこをして、何かを夢中で作る経験、大切です。

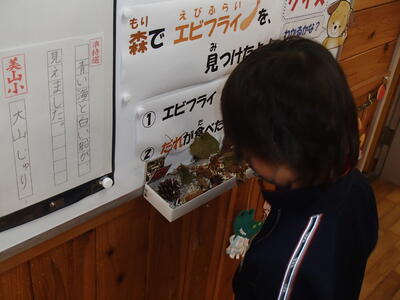

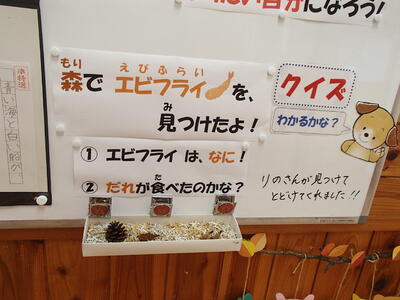

森のエビフライ2

森のエビフライ2

今日も、職員室前の森のエビフライコーナーには子どもたちの姿がありました。新しく学校の周りや自宅の周りで見つけて、持ってきてくれた子がいたのです。中には、本物のエビフライ?と思うほど、そっくりのものも。美山の自然の豊かさを実感します。

朝の体力づくり

朝の体力づくり

体育でなわとびの学習が始まると、朝の時間を使って自主的に練習をしている子どもたちがいます。今日は、1・2年生が練習をしていました。朝は違う学年の子が一緒に練習できるので、上手な子の跳び方を見たり、教えてもらったりできるので大切な時間です。子どもたちは教え方も上手です。

重さを表すには

重さを表すには

3年生は、重さをはかってgやkgを使って表す学習をしています。自分たちのランドセルを持ってみてどちらが重いか予想し、そのあとではかりをつかって調べてみます。今のランドセルは、とても軽いのですね。ご家庭にもはかりがありましたら、「これは何㎏くらいかな」と予想して、身のまわりのものを計ってみるといいですね。

森のエビフライって?

森のエビフライって?

森のエビフライってご存知ですか。秋から初冬にかけて、アカマツの下でよく見かけるものです。事務の先生が子どもたちに見せてくださいました。すると次の日、2年生が「私も見つけた」と通学路の途中で見つけたエビフライをもってきてくれました。エビフライの正体も、誰がつくったのかも、子どもたちはみんな知っています。ステキな森の贈りものです。

なわとびで冬の体力づくり

なわとびで冬の体力づくり

1年生は、体育でなわとびの練習をしました。1月には校内の記録会があるので、今から少しずつ練習です。なるべく縄を1回まわしたときに「1回跳ぶ」ことができるように練習をします。つまり、1回縄を回して、2回トントンと跳ばないようにします。そのことが、さまざまな跳び方につながっていきます。リズムよく跳べるように、さあ、練習です。

ワールドカップに負けない

ワールドカップに負けない

2年生は、体育でボールけりゲームを行いました。サッカーワールドカップに負けない、熱い戦い。もちろん、作戦を立ててより多くの得点が入るように考えます。2年生のゲームでは、ボールをたくさん使います。休んでいる暇はありません。

端切れ材を使って

端切れ材を使って

森林環境学習は、ブックスタンドを作って終わりですが、美山小は特別に端切れ材を使って、さらに自由工作を楽しみました。統合に向けて図書室に整備する台本板(本を借りるときに使用する板)を作りましたが、その時に出た端切れ材です。クリスマスツリーや飛行機?武器?など、木のぬくもりを感じながら楽しく製作しました。

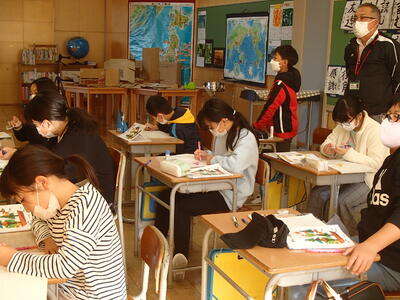

森林の大切さを感じながら

森林の大切さを感じながら

5・6年生は、森林環境学習で木工クラフトに挑戦しました。はじめに木材を使っていくことが森林の再生につながることを学びました。その後、「田村スギ」の間伐材や端切れ木材から製材した木をつかって、ブックスタンドを作りました。今回の活動では、福島県の森林環境税を活用し、田村森林組合から2人の先生にご指導いただきました。ありがとうございました。

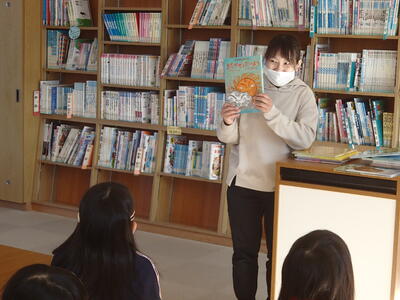

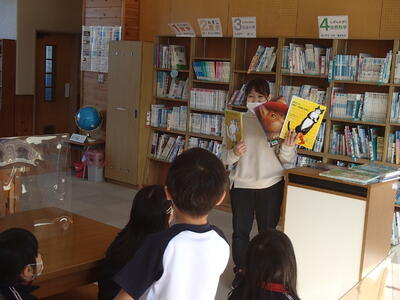

外国の絵本も読んでみよう

外国の絵本も読んでみよう

1年生は、図書支援の先生に外国の絵本を紹介していただきました。子どもたちの知っている「三びきやぎのがらがらどん」や「きたかぜとたいよう」の他にも、学校の図書室には外国の絵本がたくさんあります。「いばらひめ」の読み聞かせもしていただき、絵本に親しむよい機会となりました。

日光のパワー?虫眼鏡のパワー?

日光のパワー?虫眼鏡のパワー?

3年生は、虫眼鏡をとおした光を黒い紙に当てるとどうなるのかを実験しました。みるみるうちに黒い紙が焦げ、燃え始めます。日光は当たっても焦げたりしないのに、虫眼鏡をとおすとなぜ焦げるのか。ここから学びが始まりました。

人権について考える

人権について考える

人権擁護委員の方をお招きし、人権教室を開催しました。5・6年生が、人権とは何か、いじめとは何かについて学びました。「人権」という言葉は難しいですが、学校に来て友達と遊べることも、男女が同じ教室で学ぶことも、人権が守られているからできることだと学びました。またいじめは、人が集まれば必ず起こること、ちょっとした勇気をもつことが大切だと教えていただきました。

4月にきれいに咲くといいな

4月にきれいに咲くといいな

いきいきタイムに全校生でチューリップの球根を植えました。園芸クラブの6年生が植え方を教えてくれて、植える間隔や深さなどは5・6年生が面倒を見てくれました。来年の4月、「緑小や瀬川小の友達が見て、うれしく思ってくれたらいいね」 そんな思いから、全校生での活動となりました。きっときれいな花を咲かせてくれるでしょう。

収穫の喜び サツマイモを使って

収穫の喜び サツマイモを使って

1・2年生は、収穫したサツマイモを使って「茶巾しぼり」を作りました。地域の先生のお手伝いをいただき、サツマイモをふかして潰し、砂糖などを加えてラップにつつんで茶巾しぼりにしました。自分たちで育てた野菜ですから、美味しいのは当然です。大切に持ち帰った子もいます。「家族と一緒に食べたい」とのことです。

地元の食材でビーフカレー

地元の食材でビーフカレー

今日の給食はメニューの変更がありました。田村地区の牛肉を使ったビーフカレーです。ちょっと特別感のあるカレー。美味しくいただきました。

給食の時間に、教頭先生から昨夜のサッカーワールドカップについてお話がありました。日本がサッカーでドイツに勝ったことは歴史的な出来事であること、ワールドカップが行われているカタールってどんな国か等について、分かりやすくお話をしていただきました。

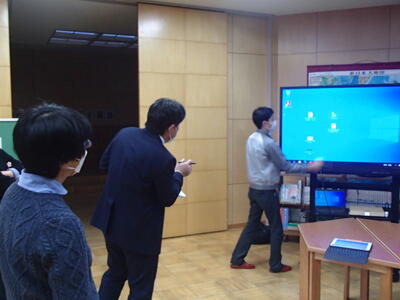

電子黒板がやってきた

電子黒板がやってきた

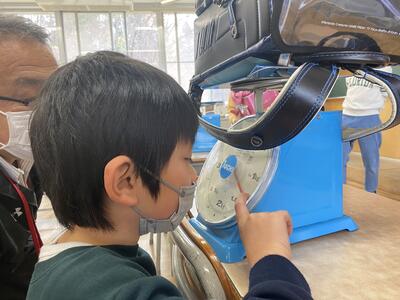

美山小に電子黒板が入りました。大型のタブレットのように、画面に直接文字や図形を書き込んだり、投影したものを子どもたちのタブレットに送信したりできます。さらに学びやすい環境になりそうです。本日操作説明会があり、先生方も真剣に学びました。

背筋がピン!

背筋がピン!

先月は、目の愛護月間でした。毎日、健康委員会が目の健康のために「姿勢をよくしましょう」と呼びかけていました。姿勢をよくすることは、目の健康だけではなく、やる気や集中力にもつながるというお話もあります。時々、自分の姿勢を見直してみるのはいいことですね。

速さを使って

速さを使って

5年生は速さの学習をしています。今日は、台風の速さをもとにして、400km先にある台風が何時間後に接近するかを求めます。「速さは1時間あたりに進む距離だから・・」と単位あたりの量の考え方を使って真剣に考えていました。これは防災学習につながります。

校舎周辺の工事 進んでいます

校舎周辺の工事 進んでいます

現在、校舎北側の舗装工事、プールの屋根等の補修工事が進んでいます。統合に向けた準備が着々です。工事の様子を見ると、当然ですが、プロの仕事だなあと感心してしまいます。子どもたちにとっても、身近に働いている大人を見るいい機会です。その仕事ぶり、安全に気を付けて見せたいと思います。

自ら学ぶ

外国語講師に進んで話しかける子どもたち。

調理実習の献立を考えます。

鏡で光を集めます。

立派な野菜が収穫できました。

めだかの風景。

バレーボールに挑戦。

手作りのパフェ。デザインが重要です。

収穫した野菜をシチューにして食べました。最高の味です!

寒さに負けず、美山っ子は元気です!

寒くなってきました。

しかし、子どもたちは元気に学習しています。

先日、来賓や保護者の皆様にご協力いただきました

「体操着半そでのデザインアンケート」ですが、

「私たちも投票したい!」との子どもたちの要望がありました。

早速、意見を聞くことに。

下校風景。いつもより鮮やかです。

校舎前、ロータリーの立木を伐採している方が、子どもたちに分けてあげたのでした。

見事な紅葉。「切らないで!」とは、子どもたちの声。

しかし、幹をけずってみると中は空洞に。

もし移植をしても、長くは持たないだろうということでした。

地域の方に聞くと、前の校舎の時から子どもたちの学びを見守っていたとのこと。

今まで本当にありがとうございました。

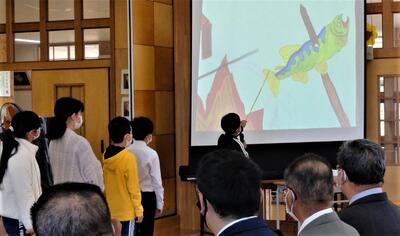

「みやまっ子フェスタ③」5・6年生~エンディング

「みやまっ子フェスタ③」5・6年生~エンディング

5・6年生「美山の未来を守りたい」

「300年後の未来では、美山には何もない・・・」

それを防ぐため、様々な提言をします。

エンディング「ビリーブ」

子どもたちのがんばりを応援していただき、ありがとうございました。

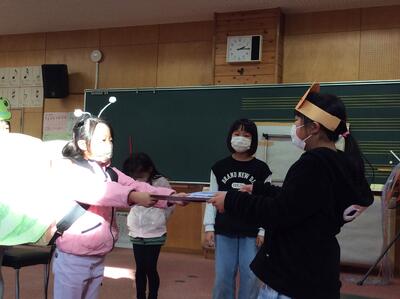

「みやまっ子フェスタ②」1・2年生

「みやまっ子フェスタ②」1・2年生

1年生「おむすびころりん」

元気の良い、堂々とした発表でした。入学からこれまでの成長を感じずにはいられません。

2年生「お手紙」

演技力の素晴らしさははもちろん、マット運動やフラフープなど、いろんな技にも挑戦しました。

1・2年生のダンス「陽はまた昇るから」

かっこよく&かわいく踊ってくれました。

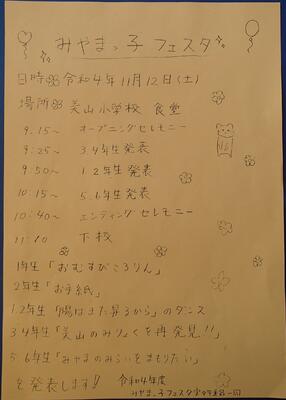

「みやまっ子フェスタ①」オープニング~3・4年生

「みやまっ子フェスタ①」オープニング~3・4年生

来賓の方々をはじめ、たくさんの保護者の方に参観していただきました。

実行委員長あいさつ。

「このメンバーでの最後の『みやまっ子フェスタ』。日々の学習の成果を生かしましょう。」

3・4年生は、「美山のみりょくを再発見!」

豊かな体験から生まれた多くの「気づき」や「問い」「思い」などを伝えました。

一緒に地域を探索した芝浦工業大学の学生さん達からも、オンラインで

感想などをいただきました。

芝浦工業大学の皆さん、ありがとうございました。

明日お待ちしております

明日お待ちしております

明日、いよいよみやまっ子フェスタです。子どもたちは、これまで練習してきた成果を思う存分表現してくれると思います。どうぞご期待ください。写真は昨日のリハーサルの様子です。互いに発表を見合いました。

報道等によると、感染症の第8波の入口に入っているとの判断もあります。フェスタは感染対策を十分にして行いたいと思います。参観される皆様も、健康チェックを十分になさって来校ください。

さあ、仕上がってきました

さあ、仕上がってきました

フェスタまで、あと2日。各学年の練習も最終版「仕上げ」の段階です。より伝わる発表、よりわかりやすい発表に向けて、最後の最後まで子どもたちが考えます。その集中力もすばらしい。発表もぐんとよくなりました。

立体的に表す/金槌を使って

立体的に表す/金槌を使って

4年生は、物語の中の自分の好きな場面を紙粘土と段ボールを使って表しました。紙から飛び出して表現できるので、楽しい作品に仕上がりました。3年生は、金づちと釘の使い方に慣れるため、板に釘を打ち付けたり抜いたりしました。初めて金槌を使う子もいて、少しドキドキです。

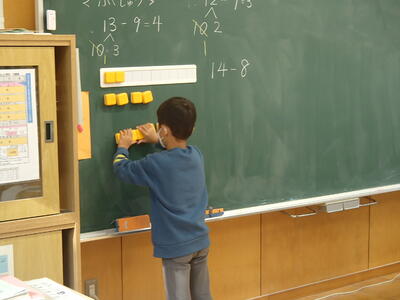

考えを伝える

考えを伝える

自分の考えを相手にわかりやすく伝えることは、とても大切な学びです。1年生は、繰り下がりのひき算の仕方を、5年生は混んでいるのはどちらか、なぜそう考えたのかを、聞いている友達を意識して説明していました。

よい話し手を育てるためには、聞き手も大切。みやまっ子は聞き上手な子が多いです。

秋 深まる

秋 深まる

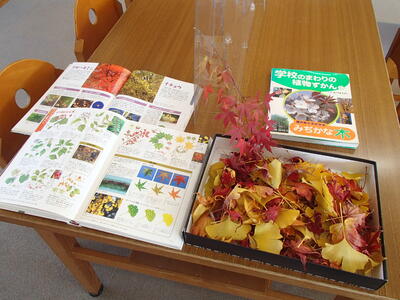

みやまの里の木々もすっかり赤や黄色に色づき、秋晴れにとても映えます。1年生は、拾った木の実を使って飾りを作りました。3・4年生は、秋晴れの下、走り幅飛び。高く跳び上がるのが気持ちよさそう。図書室には、イチョウやカエデの葉のコーナーを図書支援員の先生がつくってくださいました。秋が深まってきました。

今日は天体ショー

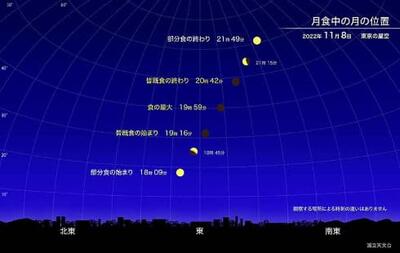

今日は天体ショー

今日の下校時に、教頭先生から「今日は夜空に注目してください」とお話がありました。子どもたちも、皆既月食のことを知っていて「夜が楽しみ~」という子も。午後7時16分頃から赤黒く変色した月になるようです。天王星の惑星食も同時に起こるそうですが442年ぶりとのこと。比較的長い時間、皆既月食を楽しめますので、ご家族で夜空を眺めてみるのもいいですね。(寒さ対策はしっかりとして)

※写真:国立天文台より

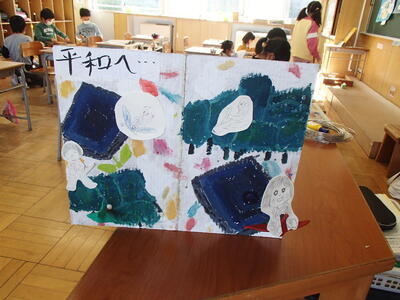

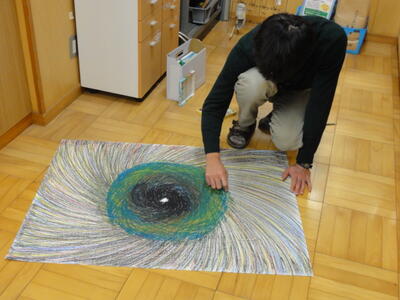

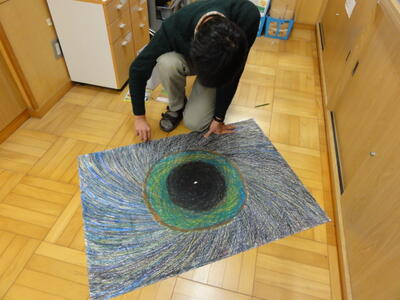

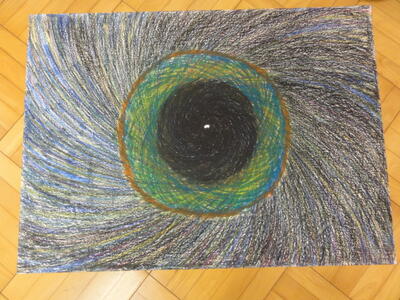

プロの背景画

プロの背景画

発表を効果的に演出するものとして、大道具・小道具や音楽があります。ある学年の発表に使う背景画をスクールサポートスタッフの先生のご協力を得て、作成しました。あまりにも素晴らしい背景画。フェスタだけで使うには、もったいないほどです。さて、この作品は何を表しているでしょう。

同じ形はどれかな

同じ形はどれかな

1年生は、算数の授業でいろいろな箱の仲間分けをしました。「はこのかたち」「サイコロのかたち」「つつのかたち」「ボールのかたち」に分けます。大きさや色が違っていても、分類できるようになることがねらいです。「チーズの箱はどこに入るかな?」子どもたちにとっては難問です。いろいろな方向から見たり、他の箱と比べたりして解決します。たくさんの箱を集めていただき、ありがとうございました。

言葉を大切にして 2年生

言葉を大切にして 2年生

2年生のフェスタ発表は、国語の教科書にある「お手紙」の音読劇とダンスです。「お手紙」は子どもたちの大好きな物語で、がまくんとかえるくん、そしてナレーターに分かれて音読劇をします。一つ一つの言葉を大切に、気持ちを込めて発表します。

歌の力

歌の力

みやまっ子フェスタの全体練習を行いました。初めての全校生での練習でしたが、美山小としての一体感が感じられました。特に、フェスタの最後に歌を歌いますが、全校生での歌はとても感動的でした。まだ、言葉が曖昧なところもありますが、みんなで声をそろえて一生懸命に歌う歌声には力があります。こちらもご期待ください。

フェスタまで1週間

フェスタまで1週間

みやまっ子フェスタまで1週間となり、各学年の練習にも本気度が見えてきました。見てくださるおうちの人に伝わる言い方は? どんな工夫をすればわかりやすくなるかな? それぞれの学年に応じて、意識して練習に取り組んでいます。この1週間での仕上がりは見事です。さらに完成度をアップさせます。

美山ギャラリーには、子どもたちの作品も展示されていますので、こちらもどうぞご覧ください。

かけ算で表せるものは

かけ算で表せるものは

2年生は、算数の学習で学校内にある「かけ算で表せるものさがし」をしました。「ロッカーが6つずつ3段並んでいるよ」「この窓枠は2個ずつだから、かけ算だ」など。実はとても大切な学習です。おうちでもかけ算で表せるものを探すことになっていますので、ご協力お願いします。

秋祭り 子ども神輿

秋祭り 子ども神輿

秋晴れの下、各地区で秋祭り子ども神輿が開催されました。子どもたちにとっては楽しい行事ですが、それを支える地域の皆さんのお力もすばらしい! 地域の中で、子どもたちに価値ある体験をさせたいという思いがとても伝わってきます。そして、子どもたちの輝く笑顔が地域を元気にします。

収穫の秋 おっきくなったね

収穫の秋 おっきくなったね

1・2年生は生活科で育てていたサツマイモを収穫しました。子どもたちの手入れがよいのか、とても大きくなりました。霜が降りてからの収穫となってしまいました。今日、持ち帰りましたので、中を確認して早めに食べてくださいね。

ガーデニングクラブは、カブと落花生を収穫しました。カブは浅漬けにしてすぐに食べてみました。カブらしい、いい土の香りが口に広がりました。おいしくできました。

緊急時 とっさに何をする

緊急時 とっさに何をする

緊急地震速報の全国訓練に合わせて、美山小でも行動訓練を実施しました。緊急地震速報を聞いたら、「あわてずに、身の安全を確保する」「姿勢を低くして、頭を守り、動かない」。普段から訓練をしておくことが、緊急時の行動につながります。

息をピッタリ合わせて

息をピッタリ合わせて

1・2年生のみやまっ子フェスタの発表には、ダンスがあります。地域の先生に教えていただいたダンスも、バージョンアップしてさらに一体感が出てきました。「あれ、中心がズレていない?」と自分たちで修正しながら練習する姿もステキです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

〒963-4433

福島県田村市船引町北鹿又字後和田30

TEL 0247-82-1019

FAX 0247-81-1602