カテゴリ:5年生

学級会~給食の時に流す音楽について考えよう~(5年)

先日、5年生は学級会を行いました。

これまでも、学級の問題点や学級をよくするためにやってみたいことを話し合ってはきましたが、今回は少し異なります。

子どもたちはみんなで話す議題を選んだり、学級会ノートを書いたりと、事前にたくさんの準備をして話合いに臨みました。

いつもの話合いでは議題に対して考える時間が必要になってしまいますが、今回は自分の考えを明確に持って臨んでいるため、手がすぐに挙がります。考えを発表するときも自信をもって発言していました。

話合いも議題に沿って、深めていくことができました。

事前の学級会ノートを生かすことができたため、話合いが終わった後に学級会ノートをまた使いたいという子が多くありました。

今回、明らかになった進行の課題などをもとに、よりよい話合いができるよう改善していきます。

がんばってます!!5年生

6年生が修学旅行中のため、5年生が最高学年となっています。

朝の旗揚げ、清掃の班長、委員会活動などなど、多くの仕事がありますが、どの活動も、下級生のことを考えながら、責任をもって取り組んでいます。

ここでの経験や考えたことをいかして、これからも取り組んでいきましょう。

役に立つものをプログラミング(5年)

役に立つものをプログラミング(5年)

5年生はプログラミング教育の一環として、MESHを使いました。

MESHは、身近なものやセンサー、スイッチなどの機能を組み合わせ、プログラミングすることで、さまざまなアイデアを形にできるものです。都路小で受賞したソニー科学教育プログラムの教育資金を活用して購入しました。

去年までは自由に動かしていましたが、今回は「生活に役にたつものをつくる」ことをめあてに、プログラミングに挑戦します。

「ボタンを押すと、音が鳴ったり、光ったりするから、、、目覚まし時計がつくれそう!」「このブロックをつなげると、人を感知して写真を撮れるようになる!」

「動きを感知するから、地震速報もつくれるよ。」

身の回りにある便利な物をプログラミングしてつくろうと、互いに意見を出し合いながら作業していました。

ご飯を炊いてみよう!(5年)

ご飯を炊いてみよう!(5年)

5年生は家庭科の学習で調理実習を行いました。お米を炊くお手伝いをした経験のある子もいましたが、それは炊飯器でのこと。

今回は鍋でのご飯炊きに挑戦します!

「水がぶくぶくしてきた!」「ふたがガタガタ鳴っている」などと、初めてのことに興味津々です。

すべての班でおいしくご飯を炊くことができました。

「お家の炊飯器で炊くよりもおいしい!」

「おこげがあっておいしい!」

といっている子もいました。

これからは一人でもでお米を炊けるようになったね?!

都路小の外国語授業①(5年)

都路小の外国語授業①(5年)

小学校に外国語科・外国語教育が完全実施され2年目となりました。田村市では、合併当初から英語教育に力をいれており、ALT(外国語助手)を採用しています。1年生から6年生まで、教科や活動の内容に応じて計画的に授業にTT(ティーム・ティーチング:複数の教師が協力して行う授業)を行っています。

外国語授業は、

「Greeting:あいさつ」

「Small Talk:繰り返し短い表現を話す」

「めあての確認」

「Study、Listen:新しい表現を学ぶ」

「Chant:繰り返し表現する」

「ふり返り」

のように基本的な学習過程を設定しています。どの学年もこのスタイルで授業を行い、学年ごとの指導の違いがでないよう配慮しています。

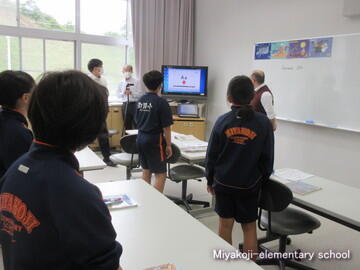

今日は、5年生が2校時に初任者研修として授業研究を行いました。

5年生は、「Can you ~」の表現を対話やゲーム、ワークシートで学びました。

社会科での問題解決学習への取り組み(5年)

社会科での問題解決学習への取り組み(5年)

本校の研究も3年目を迎え、今年は初めて社会科を加えて取り組みます。

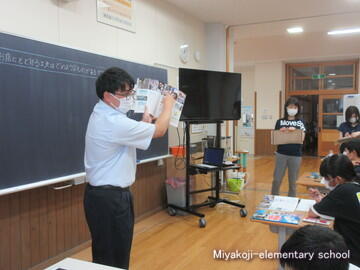

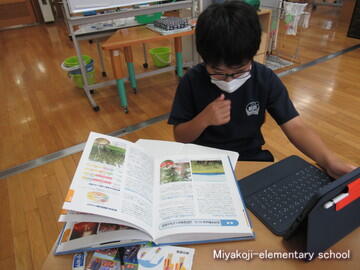

5年生の社会科「水産業のさかんな地域」を学習します。教科書で取り上げているのは漁獲量全国2位の長崎県です。

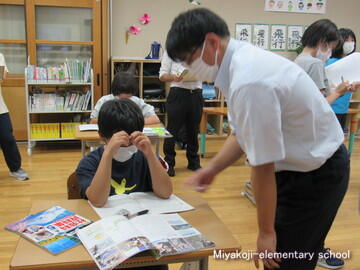

担任の示した資料から、問いを見つけます。

水産業の前に農業の工夫を学んでいる子どもたちは、働く人々の仕事の“工夫”について考えることができています。

資料や教科書から、大切な事柄をノートに書いていきます。常にめあてを忘れずに…。

分からなくなったら担任に相談します。

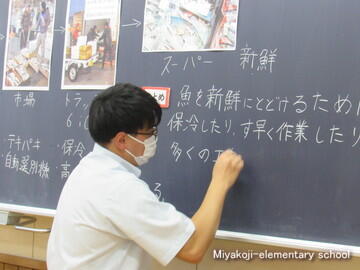

調べたことを発表し、めあてを追究していきます。

担任は、新鮮な魚を輸送する工夫に気づくことができるようにとICTを活用していきます。

分かったことをもとにまとめます。

先生方も子どもたちの『学び』の様子を見とろうと一生懸命記録をします。

まとめを板書しますが、大事なことはそれぞれのノートに記録されています。

次もがんばりましょう!

夏休み明けはじめての図工(5年)

夏休み明けはじめての図工(5年)

5年生は夏休みが明け、はじめての図工がありました。

夏休み前は電動糸のこぎりを使って、立体的な作品をつくりました。

好きな形に切った板をくっつけたり、重ねたりすることで自分の思いを表現した、満足のいく作品をつくりあげていました。

さて、夏休みが終わり、新たに作品を作っていきます。

テーマは「わたしのおすすめの場所」です。

今回はただ描くだけではありません!

絵の具に水をたくさん含ませて使ってみたり、

逆に、水をほとんど含まずに描いてみたり、

垂らしてみたりするなど、色々な工夫をしています!

これまでにはなかった表現の仕方に挑戦中です!どんな作品が仕上がるのか、楽しみですね。

図形の角を調べよう(5年算数)

図形の角を調べよう(5年算数)

5年生は「図形の角の和」について勉強しています。この時間では、五角形や六角形の角の和は何度になるのか調べました。

これまでの時間で、三角形の3つの角の和が180°になることが分かっています。子どもたちは、図形を三角形に分けることができれば三角形の個数で角の和が求められそう、と予想しました。

調べた結果を表にまとめてみると、規則性にも気づきやすくなります。

| 三角形 | 四角形 | 五角形 | 六角形 | 七角形 | 八角形 | |

| 三角形の数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 角の大きさの和 | 180° | 360° | 540° | 720° | 900° | 1080° |

「三角形の数が1つずつ増えているなぁ」「三角形の数と角の大きさの和が比例している!」

「三角形の数が、○角形から2引いた数だ!」

「もしかしたら五十角形の角の大きさの和も分かるんじゃない!?」

規則性を他のときにも活用しようとする姿勢は、勉強していく上でとても大切ですね。

5年道徳「守られるべきこと『救急車』」

5年道徳「守られるべきこと『救急車』」

5年担任が初任者研修の一環で特別の教科道徳の授業研修を行いました。

授業では「したいことをする権利」について救急車をタクシー代わりに使う事例をもとに、自分の生活・行動を振り返りました。

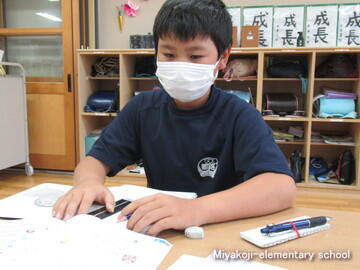

資料を読んで、問題点を明確にしてノートに記録します。

この事例をどう考えるか担任と一緒に考えます。

ノートに書くことも早くなってきた5年生は、発表も自分の考えを言えるようになっています。

放課後の短い時間ですが、授業を振り返って、道徳授業の進め方や初任教員の授業づくりについてのアドバイスを話し合いました。

いつも食べているものの産地を調べよう!(5年)

いつも食べているものの産地を調べよう!(5年)

いつも食べている、お米や野菜、お肉はどこで生産されているのだろう?本や資料集、地図帳などを使って、どこが生産量が多い都道府県なのか調べていきます。

「みかんは和歌山が一番多い!」

「牛は北海道にあつまっているなぁ」

「お米は北の方がいっぱい生産されている!」

調べてわかったことは、日本地図にまとめていきます。

地図にまとめていくうちにたくさんの疑問が出てきました。

「何でみかんは南の方で多く生産されているのだろう?」

「野菜は関東地方にあつまっているのは何でだろう?」

次回は、そのような授業から生まれる「問い」を追究していきます!

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp