ら1月8日までの10日間は、保護者の方と職員での交通指導が行われます。初日は。二人の市川さんに協力していただきました。地域の方、保護者の方などたくさんの人に見守られて、子ども達は安全に登校することが出来ています。ありがとうございます。

ら1月8日までの10日間は、保護者の方と職員での交通指導が行われます。初日は。二人の市川さんに協力していただきました。地域の方、保護者の方などたくさんの人に見守られて、子ども達は安全に登校することが出来ています。ありがとうございます。

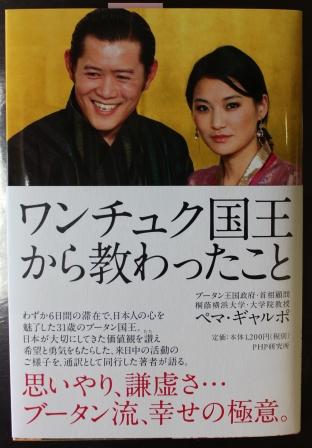

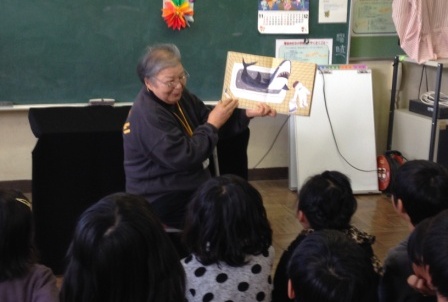

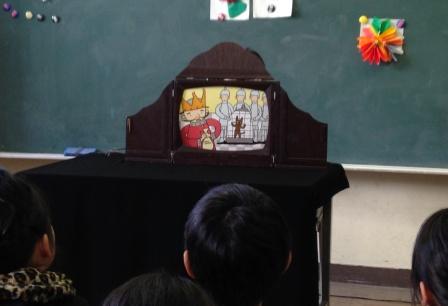

れている内容を紹介しました。ワンチュク国王と王妃が相馬市の小学校を訪問した際にお話しされた内容です。ブータンの国旗には龍が描かれていますが、その龍のお話です。次の資料をお読み下さい。

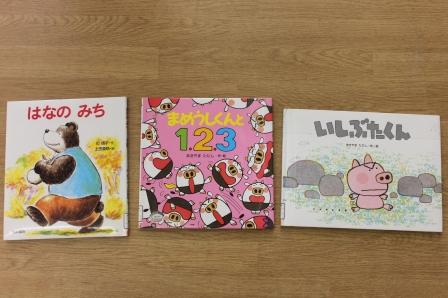

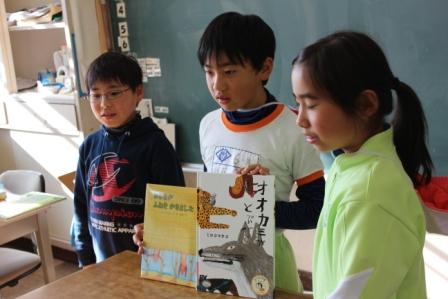

れている内容を紹介しました。ワンチュク国王と王妃が相馬市の小学校を訪問した際にお話しされた内容です。ブータンの国旗には龍が描かれていますが、その龍のお話です。次の資料をお読み下さい。 東日本大震災後、2011年11月に、ブータンの第5代国王と王妃様が、被災してつらい日々を過ごす皆様への慰問と、犠牲になった方々のご冥福を祈るために被災地を訪れてくださいました。余震が続く中、東北を訪れて下さった国王と王妃様のことや、相手を思いやり、家族をはじめとする様々な人間関係を大切にするブータンの人々のことを知ってもらいたいと思い、ブータンミュージアムでは「ワンチュク国王から教わったこと」という本を福島県下の全小学校に寄贈させていただきます。福島の子ども達には、相手を思いやる心を忘れずに、これからの復興と発展のために役立つ人へと成長してもらいたい。この本に書かれていることが、そのための糧となってくれることを願っています。

東日本大震災後、2011年11月に、ブータンの第5代国王と王妃様が、被災してつらい日々を過ごす皆様への慰問と、犠牲になった方々のご冥福を祈るために被災地を訪れてくださいました。余震が続く中、東北を訪れて下さった国王と王妃様のことや、相手を思いやり、家族をはじめとする様々な人間関係を大切にするブータンの人々のことを知ってもらいたいと思い、ブータンミュージアムでは「ワンチュク国王から教わったこと」という本を福島県下の全小学校に寄贈させていただきます。福島の子ども達には、相手を思いやる心を忘れずに、これからの復興と発展のために役立つ人へと成長してもらいたい。この本に書かれていることが、そのための糧となってくれることを願っています。

〒963-4323

福島県田村市船引町要田字要田15番地

TEL 0247-62-2433

FAX 0247-62-3439