2023年6月の記事一覧

いつもありがとうございます。

地域の吉田綾子様から真心こもった手縫いのぞうきん40枚をご寄贈いただきました。

子どもたち、学校のためにと毎年、ご寄贈いただいておりますが、一針一針都路の子どもたちの健やかな成長を願う吉田様の思いに応え、大切に使わせていただきます。

誠にありがとうございました。

昼休みのひとコマから

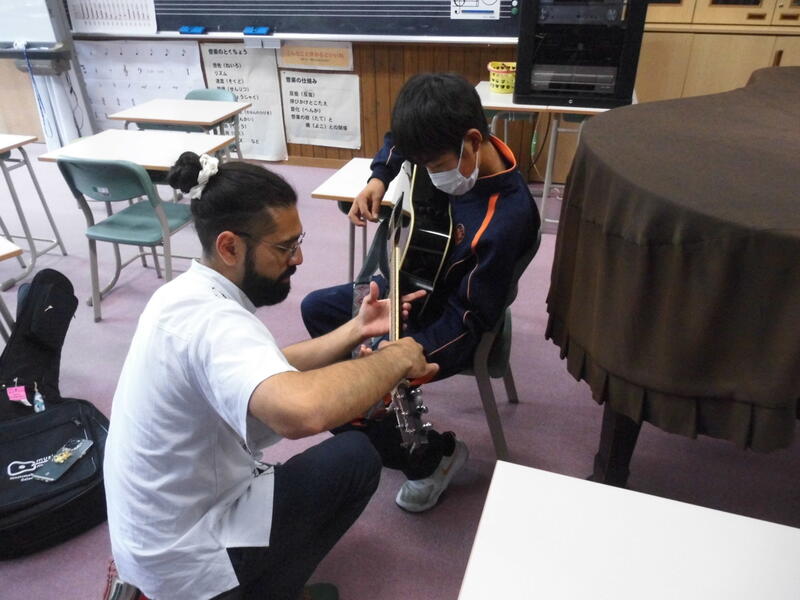

ALT外国語指導助手のラミレズ先生がギターレッスンをしてくれています。

いつもはバットとグローブを巧みに使いこなしている6年生男子も今日はギターに悪戦苦闘です。

ギターレッスンをはじめ、ラミレズ先生との日常的なスモールトークやコミュニケーションをとおして、英会話を楽しむ機会を増やしています。

「花いっぱい活動」に思う

本校では「すずらん集会」の時間を活用し、「学校美化」「環境緑化」の一環として、毎年、花いっぱい活動にも取り組んでいます。

今年も全校児童でプランターへの花の植え替え作業を行いました。上級生が下級生に植え替えのポイントをやさしく丁寧に教えながら、力を合わせて作業に取り組み、学校が一段と明るく華やかになりました。

プランターの草花や校地内に咲く花たちは、それぞれ赤や黄、ピンク、ブルーと、あざやかに、美しく咲きほこっています。

草花たちは「その場所」で成長し、精一杯の花を咲かせています。都路の子どもたちも「ふるさと」にしっかり根を張って、たくましく成長し、「今」も「未来」も自分色の花を存分に咲かせ、ふるさとを明るく元気づけてほしいと願っています。

小規模校のよさを生かし、学びをつなぐ授業

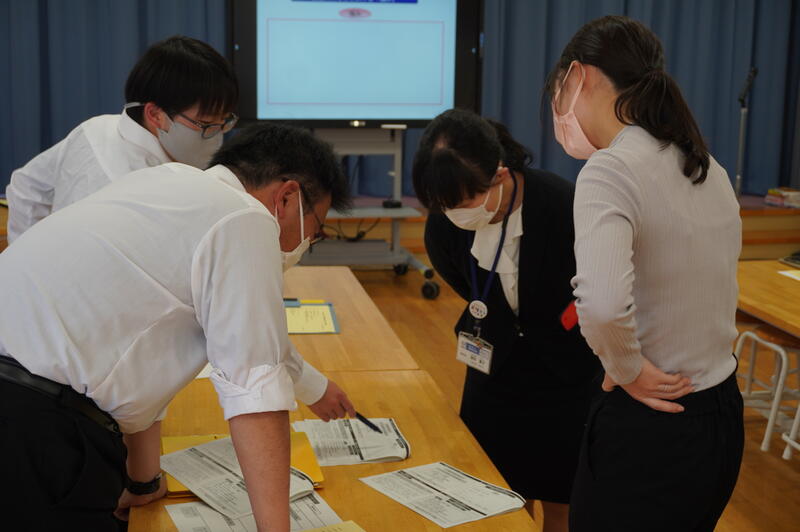

県教育庁 義務教育課指導主事 柳田憲子先生をお招きし、算数授業づくりに向けた教材研究について、研修会を開催いたしました。本校の授業では、少人数教育のよさを生かしながら「多様な協働(学びをつなぐ)」による問題解決をとおして、自己の学びの成果を実感できる児童の育成をめざしておりますが、子どもたちの確かな学力の定着のために、今年度は特に算数科における授業改善と指導力向上を図るため、年3回に渡り、ご指導いただきます。

演習では、全国学力学習状況調査問題の分析から、子どものつまずきの原因や問題の意図について共通理解を図り、授業づくりのポイント(ねらい、手立て、評価等)について具体的な指導をいただきました。

日々の授業でも一人一人が主役となる教育活動をめざし、研鑽してまいります。

豊かな探究学習、キャリア・復興教育の充実~仙台方面全校学習旅行~

今年度は、仙台うみの杜水族館、震災遺構仙台市荒浜小学校に行ってまいりました。

全校学習旅行の目的は、体験的・探究的な学習活動、キャリア教育・復興教育の充実を図ることであります。

仙台うみの杜水族館では、通常の水族館見学にとどまらず、普段は見ることのできないバックヤード(水族館の裏側)を見学させていただき、海の生物の飼育方法や水槽内の水質管理について、専門職員の方からくわしく解説いただくことにより、海と人、人と環境とのつながりについて理解することができました。

仙台市立荒浜小学校(震災遺構)は、東日本大震災時に、校舎2階まで大津波が押し寄せ、大きな被害を受けた当時の状況が大切に残されており、校舎に避難していた320名の被災直後の様子やこれまでの荒浜地区の復興の歩みを写真や映像で知ることができました。

都路地区の震災当時の様子や現在までの歩みと照らし合わせながら、復興への願いと防災への備えの大切さについて、改めて深く考える機会となりました。

今回の学習を「ふるさと都路」を愛する心の育成と、「ふるさと都路」の復興・発展を支える人材を育成するための学校における教育活動の充実に生かしてまいります。

新たな「小小連携」~葛尾小との合同授業スタート~

今週6日(火)から葛尾小との合同授業がスタートしました。

まずは、低中高学年ブロックごとの合同体育の授業からのスタートです。

<低学年 ボールを使った運動>

<中学年 ティーボール>

<高学年 ベースボール型ゲーム>

避難地域からの再開を果たした小規模校同士が、中学校区は違えど「小小連携」を積極的に図ることは、子どもたちにとって、級友が増え、学びの活力につながることはもとより、教員同士にとっても指導法の改善や工夫につながる貴重な機会となります。

今後は、互いの児童のための合同授業研究を各教科で推進してまいります。

納税の意義を考える~租税教室~

公認会計士 橋本 寿先生をお招きし、6年生対象に租税教室を実施いたしました。

医療や福祉、学校をはじめとする公共施設、道路、消防、警察など、安全安心な社会を維持するために税金は使われていることを学び、納税を通した国民と政治の結びつきについても深く理解することができました。

最後に、恒例の一億円(ダミー)の重みを一人一人体感させていただきました。たくさん稼いでたくさん納税し、社会貢献できるようしっかり勉強していきましょう。

いのちについて考える~獣医師派遣授業~

本日は、動物愛護センター職員の皆様、県中地区動物愛護ボランティアの皆様を講師にお招きし、イヌやネコとのふれあいをとおして、生き物のいのちについて考えを深める授業を行いました。

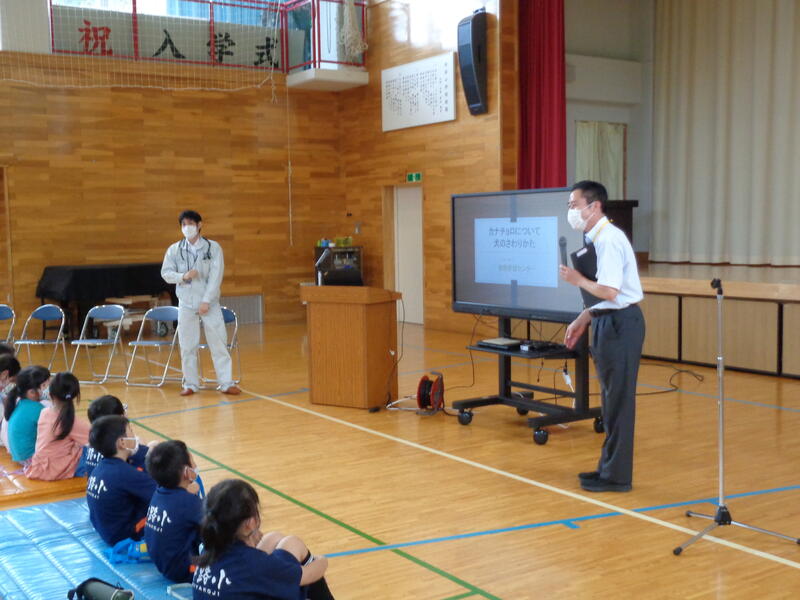

まず、子どもたちが大好きなカナチョロ(カナヘビ)の正しい飼育方法について指導いただきました。トカゲとヤモリの違いやカナチョロの種類や特徴、生態と飼育の際の注意点をスライドでわかりやすく教えていただきました。

つづいて、これまた子どもたちの大好きなイヌやネコとのふれあいタイムです。愛護センターに保護され、職員やボランティアの皆様が愛情を込めて飼育されているイヌやネコです。はじめは、どちらも緊張(警戒)しているようでしたが、すぐに慣れ、子どもたちがやさしい笑顔で動物とふれあう姿が印象的でありました。

イヌの心臓の鼓動を聞くためにセンター職員の方が聴診器を準備してくれました。普段はなかなか聞くことのできない動物の「いのち」の鼓動を一人一人真剣に感じていたようです。

カナチョロやイヌやネコなどの動物を興味本位で飼育するのではなく、「いのちを預かっている」という愛情と覚悟が必要なことを子どもたちは学ぶことができました。

動物愛護センター職員の皆様、県中地区動物愛護ボランティアの皆様ありがとうございました。

長さはどれくらいかな?(2年生)

2年生の算数では、長さの学習をしています。

1年生の時は「どっちが長い?」と直接比べたり、

直接比べられないものはテープなどに長さをうつしとって比べたりしていました。

そして、2年生では初めてcmとmmの単位が出てきます。

今日は、学校にあるものの長さを測る学習です。

理科室の人体模型や骸骨に興味津々な子どもたち。

「この心臓は7cmくらいあるよ。」

「私は腕の長さを測ってみようかな。」と、楽しく活動しています。

家庭科室では、まな板を発見!

「20cm4mmかな。」「6mmじゃない?」と

細かいメモリまで見ながら、しっかり測る子の姿も見られました。

ものさしを使って、友だちと協力しながら、いろいろなものの長さを測ることができました。

第39回 全国小学生陸上競技交流大会県中田村地区予選会

5月27日(土)に開催された標記交流大会(日清カップ予選)では、5・6年生8名が出場し、自己ベスト更新めざし、チャレンジしました。「走り幅跳び+ジャベリックボール投げ」、「走り高跳び+80mハードル」の記録合計得点で競うコンバインド競技では、総合1位、総合2位、総合6位に輝く等、都路っ子の高いスキルと底力を十二分に発揮し、一人一人見事な活躍でありました。

小規模校でもこのような大舞台で大規模校に負けない強いメンタルとパフォーマンスを発揮できることに感心するばかりです。子どもたち一人一人が高い目標に向かって、挑戦を続けていける場や機会を与えていくことは、我々教職員や保護者の務めであります。

子どもたちの新しい自分づくりのために、今後とも応援、連携願います。

保護者の皆様の応援とご協力に感謝いたします。ありがとうございました。