2021年7月の記事一覧

植物への水やりにご協力ください

植物への水やりにご協力ください

梅雨明けとなり、暑い日差しが注ぐ季節となりました。

子どもたちの植栽したたくさんの花々は、梅雨の雨に守られて大きく育ちました。

そこで、地域の皆様、保護者の皆様には、今年度も校舎前にあるプランターへの水やりへのご協力をいただければと考えています。

休日、散歩の途中や来校された際には、花々がしおれるようでしたら水やりをお願いいたします。

Dr,Noguchi像も、新型コロナウイルスの感染防止対策をしてお待ちしております。

休み時間になると…Dash!

休み時間になると…Dash!

このところ2校時が終了すると、校庭をダッシュしていく子どもたちの姿がたくさん見られます。

この日は、123年生が捕虫網を持って土手側に猛烈ダッシュ!

自然と一体になっている都路小は生き物がたくさん見られます。先日の森林学習で、きよちゃんから教えていただいたことや理科、生活科での学びによって毎年この時期は、教室もたくさんの生き物であふれます。

うれしそうに探していますが、あとでちゃんと自然に帰す心優しい都路っ子です。

ぷうる、プール!

ぷうる、プール!

1・2年生が待ちに待った水泳学習が始まりました!毎日、天気を見ては

「今日は雨だからプールは無理かなあ?」

「ちょっと晴れてきたからプール入りたいです!」

と、話していた子どもたち。

やっと入れたプールに、みんな大喜びです。

ゴーグル姿もかっこよくきまっています!

1・2年生は、水に慣れて水となかよしになることが最初の目標です。水につかりながらみんなで競走したり、水の中の宝探しをしたりと、楽しく遊びながら活動しました。

また、水泳学習でのきまりもしっかり守るように話をしました。

終わった後は、「楽しかった~!」「次はいつですか?」と次回のプールを心待ちにしている様子。これからも安全に気をつけながら、楽しく学習していきたいですね。

個別懇談にお出でいただきありがとうございました。

個別懇談にお出でいただきありがとうございました。

お仕事をお休みして来校いただきありがとうございました。

先ほど、全員の個別懇談が終了しました。学校では見えない家庭での様子や学校での学習の様子をお知らせし、お子様のよりよい成長に生かせる話し合いがされていました。

夏休みは、コロナ禍でなかなか遠出もできない状況になりそうですが、心身をリフレッシュしながら、規則正しい生活と学習を心掛けるよう指導していきます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いいたします。

幼小中連携!地域学校保健委員会

幼小中連携!地域学校保健委員会

第1回都路地域学校保健委員会を開催しました。

各校の代表教職員に加え、学校三師、保健課担当者、保護者にもお集まりいただき、都路の子どもたちの健康課題について協議をしました。

短い時間でしたが、活発な話し合いがなされ、充実した時間となりました。

話し合いの最後には、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健課担当者から提言をいただきました。

おやつや甘い飲み物の摂り方(量や時間など)についてもご指導いただきました。

1日に摂取してもよい砂糖は25g以下。

500㎖ポカリやスポーツドリンクには約70~80gの砂糖が入っており、1本飲んだだけで1日の摂取量をはるかにオーバーしてしまいます。

砂糖の多量摂取は、肥満やむし歯だけでなく,将来の動脈硬化発症などに大きく影響すると言われているため、注意しなければなりません。

なお、詳しい内容につきましては、後日地域学校保健委員会だよりを通してお伝えいたします。

今後は、今回話し合われた内容を踏まえた上で、肥満やむし歯の改善・予防に努めていきたいと思います。

ご家庭でも、健康についてお子様と話し合ってみてください。

ラディッシュ収穫

ラディッシュ収穫

3・4年生で種をまいたラディッシュの収穫をしました。大きいものから小さいものまで様々でしたが、じぶんたちでまいた種が育っていたことに感動の声をあげていました。

「これ!大きいよ」「あれ?根っこしかない」

「大きいの見分けるの分かった!!!」

収穫したラディッシュは、それぞれ分けて家庭に持ち帰りました。おいしく食べられたかな?

収穫したラディッシュを比べたり、洗ってきれいにしたり、楽しい収穫でした。

ほうこくする文を書こう(3年国語)

ほうこくする文を書こう(3年国語)

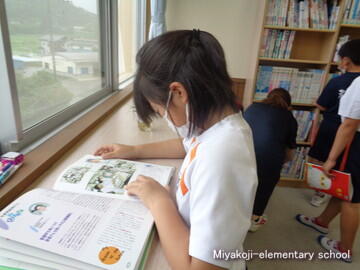

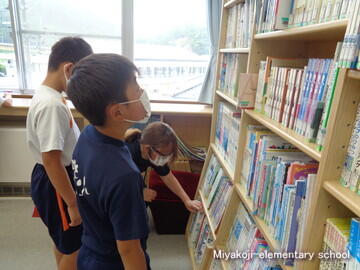

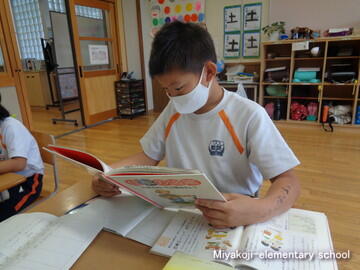

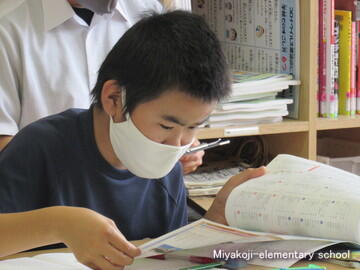

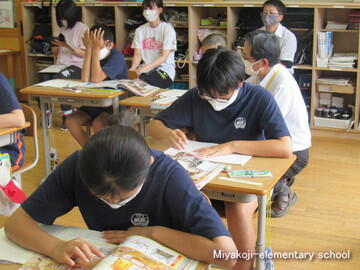

国語では、「仕事のくふう、見つけたよ」の学習で、調べたことを友達に報告する、報告文を書いています。

まずは、自分たちが知っている仕事にはどんな物があるかを出し合いました。たくさん発表した中から、調べたい仕事を一つ決めます。子ども達は、クリーニング屋さん、看護師、自衛隊、酪農、の4つを調べることにしました。

図書室で本を探し、さらに図書支援の先生の協力で資料探しに協力していただきました。

手順は、

①本やインタビューやインターネットなどで調べる

②文章の組み立てを考える

③報告文を書いていく

④発表の準備・練習をする

です。調べる過程では、おうちの方インタビューをする子どももいます。

自分の目的に向かって黙々と集中して学習を進める姿が頼もしく見えます。

発表は自分の学年だけでなく、他学年にもする予定です。

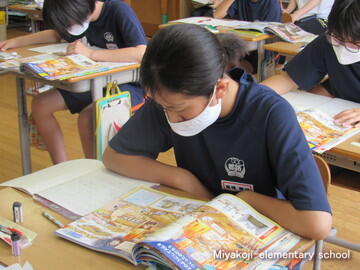

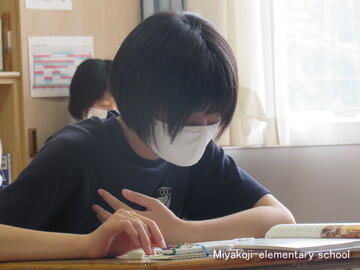

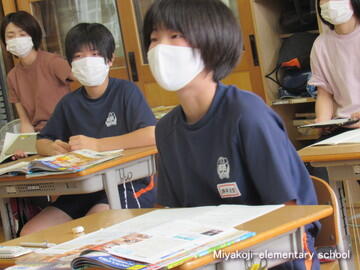

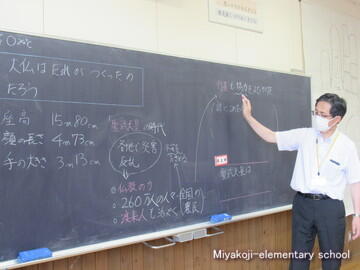

聖武天皇と大仏 ~6年社会

聖武天皇と大仏 ~6年社会

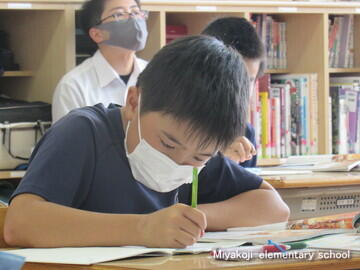

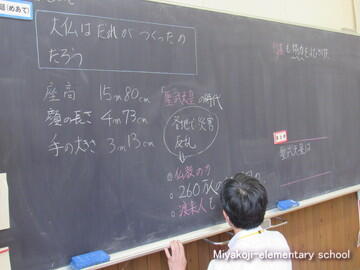

6年生社会科は日本の歴史を学びます。この日は、全国で飢饉や災害、反乱が起こった聖武天皇の奈良時代の学習です。

東大寺大仏さまの手が実物と同じ大きさで登場です。

ここから、「誰がつくったのだろう」という問いを子どもたちが見つけ、資料を決めて調べていきます。

都路っ子は、調べながらノートにどんどん書いていきます!

資料からわかったことを根拠をはっきりさせて発表します。

そして、黒板に赤字で書かれた重要語句を使ってまとめを自分のノートに書きます。

6年生の発表と並んで、5年生のかずや先生も指名されました!

参観の先生も「ドキドキ」です。

授業後に、下ろした大仏の手の大きさを体で感じる6年生!

手のひらに3人寝られます!(実際は右手を立てていらっしゃるので、左手なら寝られる・・・)

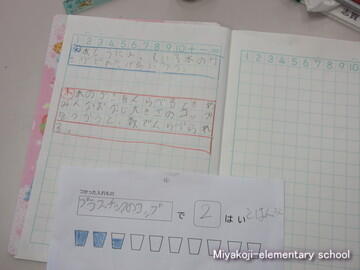

「かさ」をはかる ~2年算数

「かさ」をはかる ~2年算数

体積の単位を初めて学ぶ単元です。これまで「長さ」の単位と測り方を学んできています。その学習を生かして水のかさのはかり方を学びます。

その第1時間目は、7月初旬に校内授業研究として先生方が参観して行いました。

まずは、調べたいという「問い」を明らかにします。授業者は、毎日子どもたちが持参する「水筒」を用いることにしました。

大きさや形の違う水筒では、中に入っている水の「かさ」を比べることができないことに子どもたちは気づきます。そこで、入れ物で実際に水筒の水をはかってみることにしました。

担任が用意したのはうがいコップやプラコップ、プリンカップなど大きさの違う入れ物です。入れ物が違うと何杯かをはかっても数では比べられないことに気づかせたいと考えていました。

しか~し、なんと子どもたちは全員同じプラコップを選択!

丁寧に水をはかり、カードに記録しました。

その結果をみんなで確認し、形では水のかさを比べることは難しいこと。同じ大きさなら比べられること、長さと同じような単位があるといいなということに気づきました。

先生方も子どもたちと同じように、今日の授業から学ぶことを協議しました。

学力向上は、授業研究と日々の実践あるのみです。

学校を飾ろう

学校を飾ろう

学校は、様々な掲示、装飾を工夫しています。

学年の目標を掲示する6年生。

七夕飾りをみんなでつくる3年生。

そして、4年生教室に入ると??????あれ?ここに‥‥。

ここにも!

よく見ると、至る所に”います”

4年生の大好きな昆虫が教室にたくさん出現しました。子どもたちが作ったそうです。たぶん着想はホールのこれかな?

粘土の立体作品にも表されています。

大好きなんですね!