2021年6月の記事一覧

「かわい~」・・・都路中職場体験

「かわい~」・・・都路中職場体験

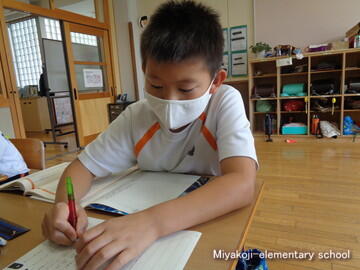

都路中学校から職場体験学習で4名が来校しました。小中一貫教育の柱の一つが「キャリア教育」です。なりたい自分の姿を明確にし、それに向けて努力する都路っこを育成します。

4名とも小学校の卒業生ですので、知っている子も多くいます。

はじめは校長室であいさつをしましたが緊張している面持ちでした。

しかし、担当学年の教室に入るとあっという間に子どもたちと打ち解けていました。中学生にとって低学年の小さい子どもたちは、新鮮に見えるようで

「かわい~」

と、ずーーとにこにこでした。いい子たちですね。

里山探索や体育、理科で小学生とふれ合い、先生方の仕事をみて学んでいました。

給食や清掃も児童と一緒に活動しました。

校長にも「先生(校長)をしていてうれしいことは。」などの質問を積極的にしていました。

休み時間には、鬼ごっこをするなど汗びっしょりになって小学生と遊んでいました。

そんな中でもさすがの中学生。「子どもたちには一人一人に個性があり、その子にあった接し方をしたほうが楽しい」ということを考えていました。

職場体験終了の時間となり、校長室で最後にあいさつをしました。

「先生方が多くのことを意識しながら授業をしていることがわかった。」

「子どもたち一人一人の性格をわかって対応したり声をかけたりすることがわかった。将来の夢として考えてみたいと思った。」

「いろいろな体験をしてたくさんのことを考えた。いい体験になった。」

などと述べ、貴重な多くの体験ができたようです。小学生や教職員にとっても素敵な時間となりました。

将来、ぜひ同じ職場で仕事ができるとうれしいなと感じた一日でした。

物語のおもしろかったところはどこかな?(3年 国語)

物語のおもしろかったところはどこかな?(3年 国語)

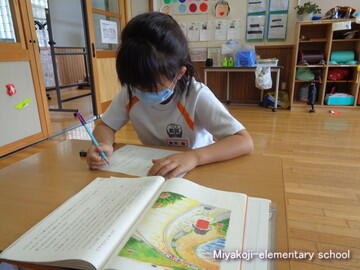

物語の場面の変化や、登場人物の気持ちの変化を学習してきました。最後には、自分がおもしろいなと思ったところを一人一人書きます。

さらに理由も併せて書きます。宿題でも授業中でも何回も音読しているので、子ども達は内容が頭に入っています。

書き終わった後は、一人一人発表をしました。

聞いている子は、自分と同じだな・違うなというところを聞き取ってまとめていきます。発表だけでは聞き取れなかった時には、最後に再び原稿を見せてもらってまとめました。

物語を読んで感想を書くということは、これから書く読書感想文にもつながる学習です。国語で学習したことを、生かせるようにしていきましょう( ^-^)

作戦が大切!~ハンドベースボール

作戦が大切!~ハンドベースボール

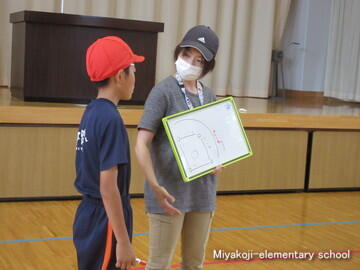

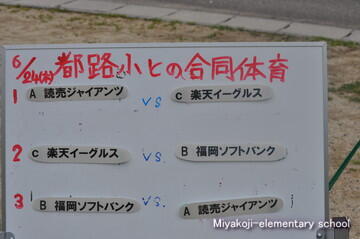

初任者研修のために、34年合同体育を行いました。

いつもは、葛尾小と合同で行うボールを使った運動です。今日は、初任研授業提供のため都路小のみで実施です。

まずは、準備運動として福島県全域で取り組んでいる運動プログラムを行います。

念入りに行ったので、うっすら汗をかくぐらいできました。

本時の学習の中心は、ゲームのルールを確認し、点をとれるよう作戦を立て協力して実行することです。

ゲームは、審判も子どもたちが行いルールを学びます。ソフトボールの経験者も3年生も一緒に学習するので自分たちで決めた特別ルールがあります。それを守りながら互いに声を掛け合い作戦を実行します。

試合を行ったあとはみんなで作戦がうまく実行できたかを振り返ります。そして、課題を次回の葛尾小との合同体育で改善していきます。

体育は、運動技能を高めることも大切ですが、他教科と同じように、自分で工夫し友だちと協力して学ぶということも大切です。

都路地区少年の主張大会

都路地区少年の主張大会

田村市少年の主張大会の予選を兼ねて、小中学校合同で少年の主張大会を開催しました。

地区健全育成協議会の皆様にも審査をお願いし、5名の発表に聞き入りました。

今回は,特別に4年生も来年の発表のために後方に参加しました。

発表の練習をして間もないので、まだまだの部分はありますが堂々と話す姿は立派でした。

小学校の部は、どちらも内容をしっかりまとめていて、甲乙つけがたい発表でした。厳正な審査の結果6年ほのかさんが代表として中央大会に臨みます。二人ともがんばりましたね!

コミュニティスクールスタート!

コミュニティスクールスタート!

先週、都路中学校において都路小中学校 第1回学校運営協議会が行われました。

田村市内小中学校すべてにおいて、地域が学校経営に参画し、協働する「コミュニティスクール」がスタートしています。

持続的な学校運営のためにも、地域の皆様のご協力とご支援が必要です。よろしくお願いします。

里山を学ぼう~森林環境学習①(1・2年)

里山を学ぼう~森林環境学習①(1・2年)

今年も森林環境学習の季節になりました。講師は昨年に引き続き、横田清美さん(きよちゃん)です。

学校の周りを歩きながら、虫や花、鳥などの生きものや自然のことを学びます。

土手や草むらなど何かいないか目を光らせて歩いていくと、紫色のホタルブクロの花を見つけました。

「昔は袋みたいな花の中に蛍を入れて遊んだから”ホタルブクロ”と言うんだよ。」

ときよちゃんに教えていただきました。

さらに、「どうして、花が下を向いていると思う?」と聞かれると、

「花粉があるから!」「ぬれないようにするため。」

とすぐに答えを言うことができる子がいました。花の知恵をよく知っていますね。

気になるものがあると、ぐーっと顔を近付けて、よく観察したり、分からないことはすぐにきよちゃんに聞いたりして探検を楽しみました。木に止まっている虫や葉っぱにできたこぶのようなもの、アリが群れになって幼虫を運ぼうとしているところなど、次々に興味深いものが見つかっていきます。

でも、中には触ってはいけない虫や植物もあります。きよちゃんが写真を見せながら教えてくれました。子どもたちも「さされたり、かゆくなったりしたら大変!」と真剣に話を聞いていました。

危険なものには気を付けながら、これからもたくさんのものを見て、考えて、学んでいきます!

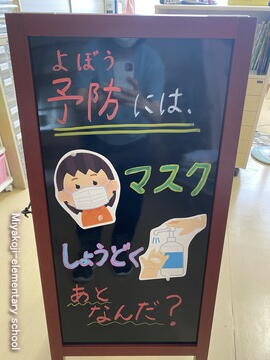

昇降口ボード(手洗い編)

昇降口ボード(手洗い編)

コロナウイルス感染症の予防の基本は「手洗い」です。

学校では、手洗いの大切さについて繰り返し指導しています。

石けんを使った手洗いをがんばっているためか、最近石けんの減りが早いです(*^O^*)

引き続き、学校でも感染症予防に努めていきます。

ご家庭でも手洗い・うがい、マスクの着用などの予防対策をお願いします。

カナチョロ、産卵!(2年)

カナチョロ、産卵!(2年)

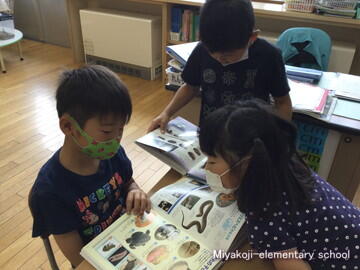

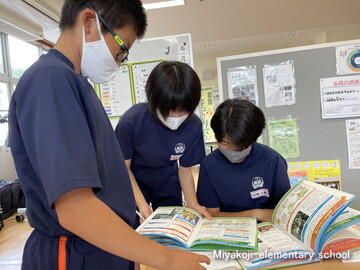

今、2年生の教室には、生活科の学習で捕まえたカナチョロがいます。

そのカナチョロの飼育ケースに先日、異変が!

朝、子どもたちが飼育ケースの周りで歓声を上げていたので、何事かとのぞいてみると・・・

なんと、卵が産まれていたのです!!!(写真右下の白くて丸いものが卵です。5個ありました。)

そういえば、捕まえた時におなかのあたりが少しふっくらしていたので、「もしかして?!」と思っていたら、やはり産卵間近だったようです。

初めて見るカナチョロの卵にみんなびっくりして、大興奮でした。相当うれしかったようで、他の学年の子どもたちや先生方にもお知らせしていました。

でも、少し落ち着くと、

「卵からいつ赤ちゃんが産まれるんだろう?」

「どうやって世話をすればいいのかな?」

など、分からないことが出てきました。すかさず、図鑑を持ち出して調べようとする子どもたち。

卵が産まれたことで、さらにカナチョロへの愛着がわき、6人で世話の仕方や分担を話し合いながら、新しい命の誕生を心待ちにしています(^_^)

かみわざ!小物入れ★ 4年 図画工作

かみわざ!小物入れ★ 4年 図画工作

図画工作の大好きな4年生。何に対しても全力で取り組みますが、図画工作は格別です。下のような箱をたくさん作って、その箱の組み合わせを工夫して小物入れを作ります。

自由な発想で作りつつも、箱の組み合わせ方や小物が入るように考えて作らなければなりません。

グループになって作ることで、アドバイスをしたり、新しいアイデアが生まれたりします。

「どうやったのそれ!」「すごーい」

「ぼくはこうやろうっと」「ありがとう!」

こんな声がひっきりなしに聞こえます。

目標に向かって作品を作り、完成させた子どもたちの顔から、達成感が感じられました。

最後に作品の鑑賞会をして、友だちの作品の工夫を見つけていました。

「すごい!これどうやって小物いれるの?」

「作ろうって言っててものをほんとに作ってる!大変だったでしょ?」

友だちの作品を触る時にも、壊れないようにそっと触ったり、聞いてから触ったりと相手のことを考えながら見ていました。

朝の読み聞かせ ~聞き方に工夫を~

朝の読み聞かせ ~聞き方に工夫を~

水曜日の読み聞かせは、自分たちの担任ではない先生が教室に来る回でした。

これまでは、机に座って聞くという形がほとんどでしたが、今年は子どもたちとの距離を調整しながら、できるだけ自分が読むことと同じように、家庭での読書やお家の方の読み聞かせに近いようにと写真のような工夫がありました。

読書が好きになり、言葉の力を身につける都路っ子を期待しています。

家庭での音読や読み聞かせもお願いします。

「親切」と「おせっかい」~道徳3年~

「親切」と「おせっかい」~道徳3年~

初任者研修のために、道徳教育主任が授業提供をしました。

3年生が「わたし」のしたことを例に親切とおせっかいの違いに気づく学習です。

登場人物の行動が親切なのかおせっかいなのか「尺度」を自分の考えに合わせて示します。

自分の考えをノートにその都度書きながら、考えを深めていきます。

そして、授業の途中で子どもたちがみんな下を向いてしまいました・・・・・。ご安心ください。これは登場人物の気持ちを体で表現しています。

さらに後半を読んで、登場人物の行動が親切なのかおせっかいなのかを「尺度」に貼った自分の考えをもとに議論しました。

この授業では、価値「親切、思いやり」を学びますが、この時間の中で自分の考えを変える・・・ことがねらいではありません。対話を重ねることにより、自分の行動を振り返り、次第に納得して道徳の価値に近づいていけることを目指しています。

あと2回!合同体育!(3・4年)

あと2回!合同体育!(3・4年)

合同体育もあと2回となりました。いつものように準備運動をしたら「運動プログラム」をします。スキップは上に高く跳びました!

チームごとに作戦を立てます!ルールも変わったので、それに対応するように話し合いました。

葛尾小学校のみなさんは、学校でバッティングの練習をしてきたそうです。構え方も様になっていますね!

ボールをよく見て、どちらの方向に打つかも調整しながらバッターボックスに立ちます。

また新ルールでは、3年生は投げてもいいことになりました。これもうまく作戦に取り入れていきたいですね。

守備も、ルールが変わりました。円の中に全員が入るのではなく、ボールを取った人が入るか、取ったボールを受け取る人を一人置くか、となりました。円の中に入った人は、内野から外野に移動して、外野からは動けません。

次回は、バッターとしての役割、守備のやり方など、チームで考える作戦タイムが重要になりそうです( ^-^)

6年生劇場~体のつくりとはたらき~

6年生劇場~体のつくりとはたらき~

木曜日のすずらん集会は6年生の発表でした。

「何を発表しようね~。」

「理科で学習した体のつくりとはたらきを劇にするのはどう?」

発表の内容は自分たちで決めました。

『血液のはたらき』と『食べ物の行方』の2つのグループに別れました。

原稿や小道具は自分たちで話し合いながら作り、全てオリジナル!

「下級生に楽しんでもらいながら、学習したことを伝えたい!」と、空いた時間を使って今日まで練習を重ねてきました。

まずは『血液のはたらき』についての発表です。

「今日は先生の体の中を見てみよう!」

「ぼくは心臓。血液を送り出しているよ!」

「ぼくは赤血球。生きるために必要な酸素を運ぶよ!」

「ぼくは白血球。ばい菌やウイルスから守っているよ!」

臓器や細胞が体の中で楽しそうにはたらいていました!

次は『食べ物の行方』についてです。

「私は胃!私の中の消化液が食べ物を消化しているよ!」

食べ物が口から入り、食道を通り、胃、小腸、大腸、肛門へと旅をしました。

小道具の工夫や小腸の長さに関するクイズもあり、とても分かりやすかったです!

「人間の体って、、、すごいね~!」

「人間の体って、、、うまくできてるね~!」

下級生や先生方に笑って楽しんでもらい、自分たちでも大満足!

6年生の発想力と団結力に感心です。

本当にすばらしい出来でした!6年生、お疲れ様(^o^)

糸のこスイスイ(5年)

糸のこスイスイ(5年)

5年生は「電動糸のこぎり」にはじめて挑戦しています。

用意するところから使い終わるまで安全に気を付けながら行います。

「がたがたいうよ!」「すっごいはやく切れるね」など、はじめての糸のこぎりに興奮しながら取り組みます。

木の板をまっすぐ、ゆるいカーブ、ジグザグにと思い思いの形に切っていました。

その後、色を塗り、組み立てていきます。色の塗り方も、少し上から水滴を落とすようにして模様を付けるなど工夫が見られました。

どんな作品が出来上がるのかお楽しみに!

新体力テスト(3・4年)

新体力テスト(3・4年)

今年の新体力テストは、外の種目からスタートしました。まずは、ボール投げです。運動プログラムでも投げ方の練習は取り入れています。ねらいを定めて、ステップを踏んで勢いを付けて投げます。スポ少でソフトボールに慣れている子ども達は、いい記録が出るように目標も高く持っていました。

どの種目にも、始めに目標を立てて取り組みます。昨年よりもいい記録を目標にする人もいれば、記録に点数が付きますから、その点数を目標にする人もいます。

立ち幅跳びは、腕を振って、タイミングよくジャンプし、着地します。後ろに倒れて記録が短くならないようにも気をつけました。

次は、屋内の種目です。まずは、5・6年生の力を借り、20メートルシャトルランの回数を数えてもらいます。スタート前は、みんな緊張の面持ちです。

どんどん速くなる音楽に合わせて、20メートルを往復します。自分の持久力に挑戦しました!

次は、長座体前屈です。息を吐きながら柔軟性を測定します。体が硬いと思った人は、お風呂上がりに毎日ストレッチをするといいかもしれませんね!

上体起こしもがんばりました。ペアになって、やる人・押さえる人に分かれます。押さえる人もなるべく動かないように必死です。この種目では、腹筋の力が試されました。

他にも、握力や反復横跳びなど全部で8種目行いました。終わってからは、自分がめあてを達成できたのか、点数はどのくらいになったのか、それぞれのクラスで確認しました。今年の結果を来年への目標につなげ、足りない力は今年の内から伸ばしていきましょう( ^-^)

環境にやさしい学校にするための提案書を作ろう(6年)

環境にやさしい学校にするための提案書を作ろう(6年)

エネルギー、資源、森林、食料、水、電気・・・

地球は今様々な問題を抱えています。

それを解決するために自分たちでできることはないかを考え、グループで『提案書』を作ることにしました。

まずは現状や学校の問題点を洗い出します。

「そういえば、水が出しっぱなしの時があるよ。」

「給食の食べ残しが多いかも。」

「世界で見ると、森林は減少しているんだね。」

自分たちで分からないことは、インターネットや本の資料を活用して調べます。

読み手が納得できる提案書を作るためにがんばっていきましょう!

体力はどのくらい?(1・2年)

体力はどのくらい?(1・2年)

体力テストを行い、1・2年生も自分の記録に挑戦しました。

校庭では、50m走、ボール投げ、立ち幅跳びの3種目を行いました。

腕をふって前を見て全力で走ったり、遠くの目標物を見てひじを引いて投げたりするなど、すずらん集会で健康委員会から教えてもらった「こつ」を意識しながら、少しでもいい記録が出るように頑張っていました。

体育館では、シャトルランや握力などに挑戦です。

シャトルランで長く走るのは、1・2年生にとってなかなか大変です。すみか先生も一緒に走りました。汗だくで一生懸命走る姿に、みんなが声援を送ってくれました。それが走る力に変わり、記録が伸びた子もいました!!

全部で8種目のテストに挑戦し、最後まで力を出し切って疲れただろうな・・・と思いきや、昼休みは思い切り体を動かして遊ぶ、元気いっぱいの子どもたちです(^_^)

体力がつくには日頃の積み重ねが大事なので、体育の時間や休み時間、遊びの中でもいろいろな動きに挑戦させていきたいと思います。

ラディッシュ植えました!(3・4年)

ラディッシュ植えました!(3・4年)

今年もラディッシュ(二十日大根)を育てる季節になりました!昨年は、収穫したものを全校児童でいただきました。今年はどのくらい収穫できるか楽しみにしながら蒔きました。

花壇にくぼみを作り、そこへ種をまきます。そして、上から土をかぶせます。

植え終わった後は、4年生が水をかけてくれました。大きく育つようにみんなでお世話をしていきましょう!

ラディッシュを植えた後は、3・4年生も植えたさつまいもの様子を畑に見に行きました。畑の周りには雑草が生えていたので、みんなで抜きました。さつまいもも大きく育って、秋にたくさん収穫できるといいですね( ^-^)

食べものの働き(中学年)

食べものの働き(中学年)

給食センターの菅野こふみ先生と一緒に、食べ物の働きについて学習しました。

食べ物は働きによって「赤」「緑」「黄色」に分かれます。

事前アンケートから分かった3・4年生の苦手な食べ物(「なす」「ピーマン」「トマト」などの野菜)は病気を防ぐ大切な働きをもっていることを知り、

「えー!ちゃんと食べないとコロナになっちゃう。」

「ぼくはいつも食べてるから風邪ひかないよ!」

「残さないようにしないと・・・」

と、自分の食生活を見直す児童の姿がみられました。

「食べる力」=「生きる力」です。

バランスよく食べて、病気に負けない強い体をつくってほしいと思います(*^_^*)

食事のマナーを守ろう!(低学年)

食事のマナーを守ろう!(低学年)

田村市学校給食センターの菅野こふみ先生をお招きし、1・2年生が食事のマナーについて学習しました。

先生から食事中のマナーにどのようなものがあるか尋ねられると、

「立ち歩かない」「あいさつをする」「姿勢をよくする」

などたくさんの意見が出ました。

「お箸を上手に使うこと」も大切な食事のマナーだということ学び、正しい使い方を先生に教えてもらいながら実践です!

消しゴムやスポンジ、大豆をつまむ練習をしました。

「難しい~!」

「ぼくは家でも練習してるからできるよ!」

「ぎゅ!って力を入れてつかむとできたよ」

と楽しみながらお箸の練習をすることができました。

みんなが気持ちよく食事をするために、これからもマナーに気をつけて食べようね(*^O^*)