カテゴリ:今日の出来事

表彰:がんばったね、おめでとう!

表彰:がんばったね、おめでとう!

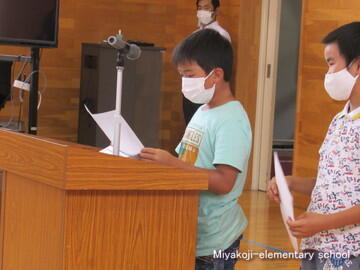

木曜日のすずらん集会は、まず表彰を行いました。

都路町文化祭での優秀作品、地区作文コンクールそして田村市水泳十傑に入った児童へ賞状、メダルなどが贈られました。

おめでとう!

講話のあと、情報委員会児童から図書の"コンプリート賞”を贈呈しました。たくさん本を読みましょうね。

スポーツ集会

スポーツ集会

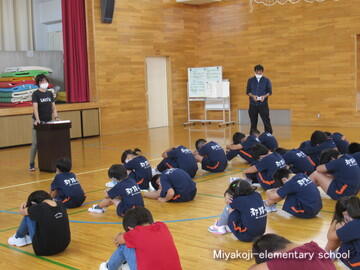

健康委員会の企画・運営によるスポーツ集会を実施しました。

これは異学年での交流をはかるとともに、自分の健康に関心を持つことをねらいとしています。

参加した児童は、汗いっぱいになって鬼ごっこやクイズに取り組んでいました。

この集会は大成功でした。健康委員会のみなさん、ありがとうございました。

都路小児童会委員会は、児童が中心となって企画し、運営していく活動がいくつもあります。

いつも学校全体のことを考え、そして下級生も楽しく、安全に学ぶことができるように考えてくれています。さすが都路っ子ですね。これからも続けていきましょう!!

森林環境学習(低学年)

森林環境学習(低学年)

1・2年生は、18日に今年度2回目の森林環境学習を行いました。今回も講師の横田清美さん(きよちゃん)に来ていただき、冬に向けて植物や虫たちはどうしているのかを教わりました。

「虫はどこにいるんだろう?」

と、きよちゃんが聞くと、

「土の中!」「石の下!」「落ち葉の下だよ。」と子どもたち。

「何でそんなところにいるんだろう?」

「寒いから。」「冬眠する。」

「じゃあカエルはどこに冬眠するのかな?」

「土の中かな。」「水の中!」「落ち葉の下?」

「でも、寒いと水は凍っちゃうよね。」「それに、カエルは土掘れるかな?落ち葉と土、あたたかいのはどっちだろう?」

「落ち葉!」

などと、考えを巡らせながら秋冬の生き物の様子について学んでいきました。

また、植物については、

「この木は枯れている?それとも生きている?」

「この木は秋になると何で葉っぱを落とすんだろう?」

と、質問していきます。

「枯れてるよ~」「葉っぱは枯れてるけど、木は生きてるんだよ。」

「うん。木は生きているけど、寒いから葉を落として寝ているんだね。」

「じゃあ、木の冬眠だ!」

「そうだね。こっちの木は一年中葉っぱがついているよね。でも、やっぱり寝ているんだよ。」

と、木のなかでも違っている部分と共通する部分とを教えていただきました。

さらに、子どもたちが松ぼっくりを見つけると、

「松ぼっくりの種は食べられるんだよ。」

と、実際に食べるところを見せるきよちゃん。

「えー!!」と、子どもたちは今日いちばんの衝撃を受けたようでした。

メモをとったり、見つけた木の実を拾ったりしながら、たくさんのことを学ぶことができた森林環境学習でした。

葛尾小との合同体育(5・6年)

葛尾小との合同体育(5・6年)

先日から、葛尾小学校との合同体育が再び始まりました。

5・6年生はバスケットボールを学習しています。

ドリブルやパスの練習を重ねていきます。

今日はシュートのコツを見つけるために、たくさん練習しました。

「後ろのボードを使うと入れやすくなるよ!」

「この角度からだといっぱい入る!」

などコツをつかんで、子どもたち同士で教え合う様子も見られました。

久しぶりに葛尾小学校の友達と会えて、楽しくバスケットボールをすることができています。

合同体育の一回一回を大切にしていきたいですね。

たくさん穫れたよ! 1・2年

たくさん穫れたよ! 1・2年

先日、学校の畑に植えたさつまいも掘りをしました。

地域ボランティアの方々にも来ていただき、収穫の仕方を教えていただきました。

1年生も2年生も、みんな一生懸命に掘っています。

そうして穫れたさつまいもを見て、みんなでびっくり!

とっても大きなさつまいもがどっさり穫れました。

「すごい大きい!」「(大きすぎて)なかなか抜けません!」「持つと重~い!」と、子どもたちも大興奮。

あっという間に全部収穫することができました。

しかし、まだまだ掘り足りない子どもたちは、さつまいもの根を見つけては飛びついて、

「まだ埋まっているかも!」と掘り進めていました。

終わった後、感想を聞いてみると「楽しかったです。」「お家に持って帰るのが楽しみ!」

「すごい大きいから家族みんなで食べられるね。」「これで焼き芋したいです!」などなど。

子どもたちにとって、とても良い体験となりました。

行司沢支線碑除幕式

行司沢支線碑除幕式

土曜日に行司ヶ滝遊歩道にある行司沢支線碑除幕式が2年越しで開催されました。

本校の児童げんきさんとりゅうせいさん、そうまさんが沿革碑の除幕と沿革史の朗読をさせていただきました。

復元されたトロッコに乗り、大はしゃぎでした。

このトロッコは木材や木炭の運び出しに使われたものです。線路は、都路で発見されたものを修復し、施設しました。

トロッコの台車は葛尾村に保存されていたものを借用しています。

都路の産業の歴史にふれたひとときでした。

トリック・オア・トリート!(ハロウィン集会 その2)

トリック・オア・トリート!(ハロウィン集会 その2)

ハロウィン集会は、全校生で協力しながら異文化体験することを目的として行っています。子どもたちも仮装して参加します!

今回のゲームは、お菓子をゲットするために校内に隠れている代表委員6人を探しだし、出題されるクイズに挑戦するものです。

クイズは「トリック・オア・トリートとは何でしょう?」や「かぼちゃは英語でなんと言うでしょう?」など、ハロウィンや外国のことがよくわかるクイズになっています。

代表委員が本気で隠れているため、なかなか見つけられない班もいましたが、みんなで楽しんで活動できました。

たくさんのお菓子とそば粉ワッフルをゲットできて、子どもたちも笑顔です。

Happy Halloween!

そば粉ワッフルもいただきま~す!(ハロウィン集会)

そば粉ワッフルもいただきま~す!(ハロウィン集会)

本日、ハロウィン集会を行いました。スタンプラリーのように様々なポイントをクリアしていきます。

今年のゴールには、「Kokage Kitchen」大島さんにお出でいただきました。「トリック オア トリート」と伝えると、大島さんから「そば粉ワッフル」をもらえます。

この活動は異文化体験の学習でもありますが、地域を知る活動としても計画しています。

今回のそば粉ワッフルは都路産の卵、田村市産のはちみつ、川内村産のそば粉と、地域で生産されたものを使用したワッフルです。地元の食材を活用したお菓子から、そこに関わる方々の思いを知ることも大切な学びです。

今後もこのような活動を続け、地域の方々の思いを児童一人一人が感じ取ることができるよう計画してまいります。

ハロウィン集会の詳細は、後ほど「その2」をアップします。

地域清掃(3回目)

地域清掃(3回目)

11月2日(火)に今年度3回目の地域清掃を行いました。通学路のゴミ拾いと小学校の校庭の除草作業を行いました。

前回もそうでしたが、ごみがほとんど落ちていない都路町でした。

体育館の周りのごみひろいもしましたが、子どもたちからは

「ごみがないよね。」

「ごみがない、いいところだな。」

などと話していました。この活動を通して、都路町のすばらしさを感じることができました。

この活動を今年度反省し、次年度につなげていきます。

大成功!!~都路オータムフェスタ~

大成功!!~都路オータムフェスタ~

3・4年生の参加した「都路オータムフェスタ」

たくさんの都路っこも見に来てくれました!

舞台裏で待機している子どもたちです。司会の方が子どもたちに質問していましたが、緊張していたため反応が薄かったですね

しかし、いざ演奏が始まると堂々とした表情で太鼓を打っていました!素晴らしい集中力で乗り切りました

演奏終了後、MCのお二人からインタビュー。子どもたちは感想を話すことに・・・

「緊張したけど演奏しているうちに慣れました」

「色々な太鼓の音色が重なるところが好きです」

「自分たちの演奏は85点です」

と、大人顔負けの対応力でした!自分の考えを表現する、普段の学習が活きていました

特設和太鼓部、今年最後の勇姿✨

特設和太鼓部、今年最後の勇姿✨

日曜日、古道体育館駐車場において、「都路オータムフェスタ」が開催されました。

特設和太鼓部の34年生の演奏の機会をいただきました。

子どもたちは学校外では初めて、たくさんのお客様が集まった会場での演奏です。そして、このチームでの演奏も最後の勇姿となります。

練習の時から、緊張しているのがひしひしとわかるほどでした。しかし、銅鑼が鳴り響き、竹のリズムがスタートするといつもの演奏の姿に戻ります。

そして、力強くなった太鼓の響き!

立派な演奏ができました。フェスタも大きく盛り上がりましたよ!

担任の先生方もお休みの所をありがとうございました。

花いっぱい活動

花いっぱい活動

今年の花いっぱい活動は、ホームセンターコメリ常葉店のご協力をいただき、たくさんのパンジーをプランターに植えました。

用意していただいたパンジー160本もすべて植え終わりました。いつもながら手際のいい都路っ子に感心します!

コメリの皆様、ありがとうございました。

不祥事防止に関する研修会

不祥事防止に関する研修会

23日(土)不祥事防止に関する研修会を実施しました。

全職員で県教育委員会からの動画を視聴し、その後、協議を行いました。

協議では、共同体として全職員で不祥事を根絶していこう、風通しのよい職場にするためにコミュニケーションをみんなでとっていこうなどと話し合いました。

今後も職員一丸となって不祥事防止に努めていきます。

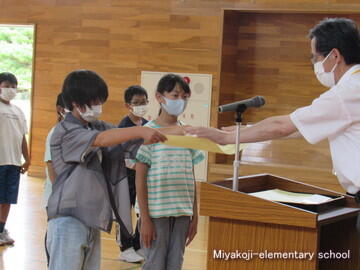

表彰✨ 校内漢字・計算コンテスト

表彰✨ 校内漢字・計算コンテスト

先月末に実施した校内漢字・計算コンテストにおいて「満点賞」を獲得した児童を表彰しました。

代表児童はもとより、受賞した子どもたちも誇らしげです。

第2回は、冬に実施します。授業をがんばって、次回こそ「満点賞」を取ろう!

雑巾の寄贈

雑巾の寄贈

前年度、本校の用務員としてお世話になった伊藤絹枝さんから雑巾をいただきました。

寄贈いただいた雑巾は56枚で、全て絹枝さんの手縫いです。

子どもたちのために、学校のために、消毒作業や清掃などの際大切に使用させていただきます。

本当にありがとうございました

里山教室!~3・4年生~

里山教室!~3・4年生~

今日の3・4校時目に2回目の里山教室を行いました!

講師は前回に引き続き、よこた先生(きよちゃん)です。

子どもたちは、「早く始まらないかな」と朝から落ち着かない様子でした

花壇を観察している子どもたちは、写真を撮ったり、クマンバチについて質問したりしていました。

「嫌いな物はあるの?」「どうやって蜜を吸っているの?」と、子どもたちからたくさん疑問が挙がっていました。

子どもたちは、どんどん虫を見つけてきます。この虫は、「ウマオイ」と呼ばれています。子どもたちは「顔が馬に似ているから」と答えていました。顔を見てみると、馬にそっくりでした細かいところまで良く見ていますね!

子どもたちが次に見つけたのは、赤くて怪しい物でした。これは「マムシ草」と呼ばれる植物の実です。

「食べれますか?」と聞くと、「毒を持っていて、人が食べることは出来ないよ」と言われてがっかりしていました。

子どもたちは各ポイントで様々な植物や虫を見つけ、たくさん疑問を挙げていました。

「なぜだろう?」と理由を考えることは、日々の学習とも繋がっています!大切な学びがありましたね!

現チームの集大成を目指せ! ~特設和太鼓部

現チームの集大成を目指せ! ~特設和太鼓部

学習発表会まであと2週間足らずとなりました。講師の坪倉さんにおいでいただいて、練習を重ねます。

場数を踏んでいくと、子どもたちの演奏にも余裕が出てきます。日本の伝統文化である和太鼓や締太鼓、樽太鼓、竹などを大切に守ろうということをお話しいただいてから、新たな演奏のポイントが示されました。

「音の強弱、間を考えて演奏する」

です。がむしゃらに演奏していた夏とは違った子どもたちの姿をお見せできるといいなと思います。

学習発表会と31日のイベントに出演します。ご期待ください!!

学校をきれいに ~環境ボランティア委員会

学校をきれいに ~環境ボランティア委員会

児童会活動の一環で環ボラ委員会がラベンダーの花を飾ってくれました。

花束にして各所に飾ります。

秋の収穫 ~季節の掲示~

秋の収穫 ~季節の掲示~

秋本番の10月、「体育の秋」「読書の秋」と運動に勉強に最適の時期です!

でも、1番に思い描くのが美味しい食べ物「食欲の秋」ではないでしょうか。

「秋の収穫」をイメージして、梨やかぼちゃなどを昇降口付近に置きました(もちろん偽物なので食べられません)。

早速、食べるのが大好きな1・2年生が集まっていました

「この栗チクチクしないから偽物だ!」

「お腹空いちゃうよ~!」

大好きな梨を見て、「いただきまーす!」と一言。

マスクをしていても大きい口を開けているのが分かります

いじめ根絶のために(すずらん集会)

いじめ根絶のために(すずらん集会)

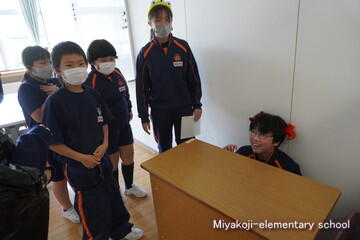

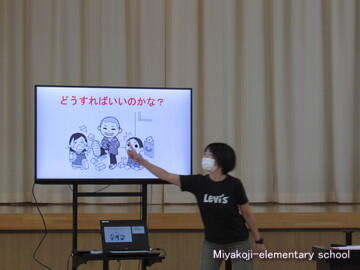

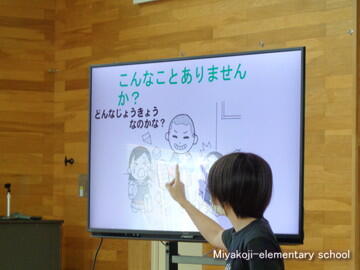

今日のすずらん集会は、生徒指導担当から「いじめ根絶」について子どもたちに問いかけました。

具体的な場面を示して、自分たちの行動を振り返ることができるようにしました。

どの学年からも、手が挙がります。素直にいけないことはいけないんだと考える子どもたちです。

事例を学んでから、自分を振り返りました。「下を向いて、心の中で手を上げてね。」

でも、ついつい目をつぶったまま手を挙げている子もいます(^o^)

最後は、先生方からの強いメッセージで締めくくり、いじめ根絶を誓いました。

都路小中ボランティア活動:第2回

都路小中ボランティア活動:第2回

21日(火)に第2回目の 活動を行いました。今回は小学3年生から中学3年生の児童生徒が縦割りで行いました。

前回と違った場所の清掃や除草作業でしたが、どの子ども達も細かなところまで気づいてきれいにしていました。

前回と同様に「ごみがあんまりないね。」と話しながら活動しており、地域の方々の環境美化への意識が表れていることを感じていました。

活動が終わった後の反省会では、

「少しでもきれいにできてよかった。」

「中学生と一緒に活動できてうれしかった。」

「次ももっときれいにしたい。」

と、短い時間でしたが、活動の成果を表現していました。

次回は11月に実施予定です。

仲秋の名月~PARTⅡ~

仲秋の名月~PARTⅡ~

学校から素敵な月が見えました。

今宵は”中秋の名月”

今宵は”中秋の名月”

今日は旧暦の8月15日です。古くから十五夜の満月は、唄などでも親しまれてきていますが、現代社会では、夜に空を眺めることも少なくなっているのではないでしょうか。

玄関ホールには、今年も月見だんごをお供えしました。本校職員の手作りです(^^)。

またホール上部には、子どもたちの作った秋のコスモスが満開です。

季節を感じる”感性”は、小さい頃の体験から育まれます。

子どもたちの自然を感じる心は、日頃から感じられますが特に近頃は、全学年に”生き物ブーム”が到来しています。

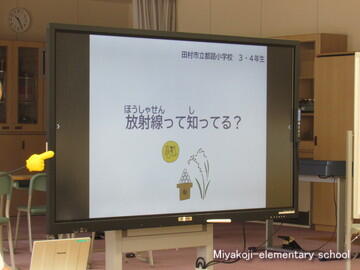

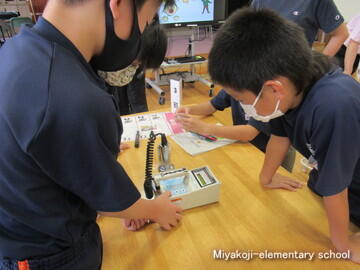

放射線ってなぁに? -3・4年放射線教育

放射線ってなぁに? -3・4年放射線教育

9月14日(火)に放射線教育を行いました。

前日から「楽しみだなあ」と期待を膨らましていました

初めは紙芝居での放射線の説明から始まりました。真剣な表情でお話を聞いています。

放射線の跡が見える「霧箱」を観察しています。様々な角度から観察しました。

「放射線クイズ」も行いました!ひっかけ問題もあり、全身を使って楽しんでいました

都路診療所の菅野さんから放射線についての講話をいただきました。東日本大震災と関連している大切なお話でした。

講話の内容を復習する穴埋め問題に苦戦していました

身のまわりのものの放射線を測定しています。班によって「お菓子」「入浴剤」「鉱物」などの放射線量が違って、他の班と競いながら測定していました

質疑応答の時間では、積極的に質問していました!!さすが、都路っ子です

講話が終わった後に、子どもたちから感想を聞くと「楽しかった!」「また聞きたい!」ととても喜んでいました

おめでとう!「表彰」

おめでとう!「表彰」

毎週木曜日は、すずらん集会があります。今日は、始めに田村地区小学校陸上大会と夏休み理科作品展の表彰状伝達がありました。

陸上大会に出場した6年生は、新記録2つ、優勝も2つありました。また個人の入賞もたくさんありました。

緊張した場面も多くあったようですが、がんばった子どもたちに大きな拍手です!

また、理科作品展は、準特選が5名とこれもがんばったことが成果として出てきました。

表彰状をもらっている友達の姿を見て、自分も頑張ろう!と思っている子もいます。

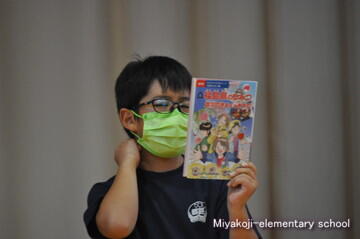

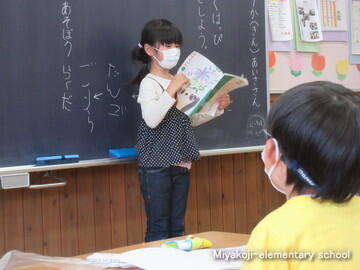

表彰の後は5年生による、「おすすめの本紹介」の発表がありました。

低学年向けと上学年向けに分かれて、紹介していきます。

本のおもしろいところを紹介するだけではなく、同じ作者さんが書いている本やシリーズとなっている本も紹介していました。

これを機会に、図書室に行って本をたくさん読みましょう!

第2回交通安全教室 ~自転車編~ 上学年

9月8日(水)3校時に実施予定だった「第2回交通安全教室」ですが、雨のため延期になり、9月10日(金)に晴天の中実施できました。

今回の交通安全教室は自転車の点検や実地訓練を行いました。点検項目をしっかりチェックするのは勿論ですが、自分の体にあった自転車を探すのも勉強ですね。

6年生のあいさつからはじまり、校長先生のお話、警察の方からの「自転車で走行するときのポイント」を教えていただき、いざ実地訓練へ!

自分の自転車ではないのですこし不安定なところもありましたが、すぐに感覚をつかんでしっかりと交通ルールを守り真剣な表情で取り組んでいました。

「すぐに止まれるスピードで走るのも難しいな」「危ないときには止まるんだよね」

自分の目で車が来ないかの確認もばっちりでした。

4~6年生代表の子たちが、今回の交通教室の感想を発表しました。

「歩道を走るのは初めてだったけど、無事に運転できてよかったです」

「今日の学習を普段の生活にも生かしたいです」

などと、自分の活動を振り返った感想を話していました。

校庭・お花…きれいな環境に…

校庭・お花…きれいな環境に…

週が明けて、出勤した月曜日、校庭を眺めると・・・

笠松と遊具の周りがとてもすっきりしています!

はて?どなただろう?と聞いてみると、スポ少ソフトの子どもたちと保護者の皆さんでやっていただいたとのことでした。ありがとうございました!

きれいに削っていただいたところに、職員が山砂を足しました。

子どもたちもお手伝いをしてくれました。ありがとう!

プランターの水やりや花の世話を、スポ少バレーの子どもたちも率先してやってくれたとのことです。

みんなで創る都路小学校ですね!感謝!

大会に向けて!競技場練習

田村地区陸上大会が目前に迫ってきました。

今日は陸上競技場に行き、各種目の練習に取り組みました。

たくさんの学校が練習に来ていて、雰囲気も本番さながらでした。

他の学校の友だちとも協力しながら練習することができました。

リレーの練習では

「バトンを渡すのに余裕がありそうだから、歩幅を変えてみる?」

「スタートダッシュを勢いよく切れるように練習したい!」

など、課題も見つかったようです。

競技場での練習は木曜日にも予定しています。

本番に向けて気持ちも高めていきましょう。

がんばろう!都路っこ!

がんばったね!がんばってね!!

がんばったね!がんばってね!!

今年の田村市少年の主張大会は、コロナ感染症拡大防止のため大会の開催が中止となり、ビデオでの審査となりました。

代表のほのかさんは、練習を積み上げ、堂々と話した姿を動画に撮り提出しました。

その結果、優良賞をいただきましたので伝達しました。

自分の意見をまとめることができたこと、きちんと表現できたことが素晴らしいと全校生からの大きな拍手をもらいました。

田村市こども議会は10月に開催されます。本校から、さくらさんが代表として田村市教委から委嘱状をいただきました。研修を重ねて、ほかの小中学校代表とともに議会に臨みます!

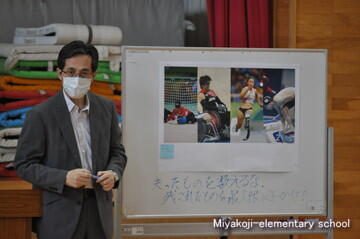

パラリンピックから考える

パラリンピックから考える

東京2020パラリンピックもあと少しとなりました。

連日の競技の様子に、手に汗握る、奮闘ぶりに胸が熱くなるなど、たくさんの思いを持ちました。

全校集会では、パラリンピックの選手の持つ障がいについて、どう考えるのか、自分はどう行動するのかを話しました。

パラリンピック委員会にある写真と創始者のグットマン医師の言葉を引用しました。

「失ったものを数えるな!今残っているものを最大限に生かせ!」

これは、子どもたちの持つ能力・可能性を発揮するためにも大切な考え方だと思いました。

会のあと、Tくんが担任の先生に言った言葉が印象的でした。

「先生、障がいを持っている人にかわいそうって言っちゃいけないんです。(がんばる姿に)かっこいい!って言えるといいんですよね。」

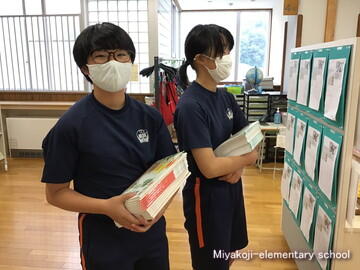

教科書配付のお手伝い(6年)

9月1日に後期や次年度に使用する教科書を配付しました。

6年生に協力してもらい、あっという間に終わりました。

お手伝い、非常に助かりました。

6年生の皆さん、ありがとうございます(^_^)

配付された教科書を大切に使って、これからの学習もがんばっていきましょう!

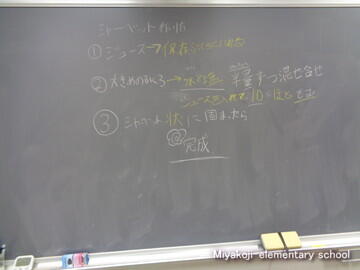

シャーベット作り *クリエイティブクラブ*

シャーベット作り *クリエイティブクラブ*

今日は子どもたちの楽しみにしていたクラブの日です!

今回は「シャーベット」を」作りました。6年生を中心に、協力して活動しています。

黒板に手順を書き、口頭でも説明をして、いざ実践です。

分量を量り、氷に塩を加えてジュースの温度を下げてシャーベットを作ります。

ポイントは果汁100%のジュースということだそうです。

10分以上袋をもみながら冷やしていると

「腕が~痛くなってきた!」

「冷たいもの作っているのに暑い~」

「あっ!ジュースの色が変わって固まって来たんじゃない?」

と、今日も、4~6年生学年の枠を越えて仲よく活動できました。

できたシャーベットを器に移して、実食です!

「おいし~」

「すぐに溶けちゃう・・・!」

「冷たいね!」

と言いながら、おいしそうに食べることができました。

器やスプーン、その後の片付けも六年生を中心にてきぱきと進めてくれました。頼りになる6年生になりましたね。

第2回奉仕作業、資源回収

第2回奉仕作業、資源回収

8月28日(土)に第2回奉仕作業及び資源回収を実施しました。早朝から多くの保護者、児童、教職員が集まりました。

6時30分からの奉仕作業は、校庭や校舎周辺の草刈りです。

児童は、陸上大会へ向けての練習があるため、校庭の草むしりを念入りに行っていました。保護者のみなさんは、普段できない急斜面や校舎裏などの草刈りです。みなさんの力で、あっという間に環境がきれいになりました。

奉仕作業の次は資源回収です。

学校に集められた資源物の回収を終えると、次は岩井沢での積み込みです。

奉仕作業が終わったばかりで疲れていると思われますが、段ボールや新聞紙など、次から次へとトラックへ積み込みました。子どもたちのためという思いを強く感じました。

また地域の方々も同じ思いで資源物を持参してくださいました。最後はトラックに詰め込めるかというほどぎゅーぎゅーになりました。

たくさんの皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

夏休みこそスキルアップ!

夏休みこそスキルアップ!

夏休みも残すところあと2日となりました。

今日、明日は先生方もほとんどが出勤して研修や授業準備に忙しく動きます。

今日の午後は、田村市教委主催の教育研修会です。コロナ感染防止のために、すべての学校をオンラインでつないで行いました。

一コマ目は、学力向上の要となっている「リーディングスキル」についてです。

真剣な先生方の様子です。

このあと後半は特別支援教育についてです。

田村地区音楽祭「奨励賞」(都路小特設和太鼓クラブ)

田村地区音楽祭「奨励賞」(都路小特設和太鼓クラブ)

本日、田村地区小学校音楽祭が開催されました。今年も「祭参加」の部に34年生が参加し、「奨励賞」をいただきました。

保護者の皆様に太鼓の運搬を全面的にお願いし、準備万端です。

いつもの練習通り、健太くんの銅鑼で静かに始まります。子どもたちは、無観客の中堂々と太鼓を打ち鳴らしました。

マスクをした上での演奏でしたので、表情は見えにくいのですがバチさばきも楽しそうに、かけ声も大きな声で聞こえてきました。

とてもすばらしい演奏に大きな拍手です!

明日は音楽祭!(中学年)

明日は音楽祭!(中学年)

明日はいよいよ音楽祭です!今日は、昨日の練習を踏まえて、練習を進めていきました。重点的に練習するときと、通して本番さながらに練習するときと、分けて取り組んでみました。

演奏し終わって、子ども達に感想を聞いてみると、客観的に自分たちの演奏を振り返ることができるようになってきました。自分自身の演奏や全体の演奏についての反省が出ました。

「手をあげる角度が甘くなってしまった」

「かけ声を大きく出せている部分とそうでない部分がある」

「リズムが崩れてしまったところがあった」

昨日は坪倉先生もご指導に来てくださり、目線について話してくださいました。子ども達は、うつむくことなく、しっかり前を見据えて演奏できていたと思います。

最後に、明日の連絡事項について最終確認をし、担当の先生からは、「明日は、楽しんで演奏できるといいですね」とお話がありました。緊張もするかもしれませんが、自分たちが練習してきたことを思い出して、支えてくださった方々に感謝の気持ちを持って、精一杯ステージで演奏ができるといいなと思います( ^-^)

田村地区音楽祭に向けて

田村地区音楽祭に向けて

19日午後に田村地区音楽祭が開催されます。新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑み、無観客での開催となりました。

発表の機会が少なくなることはとても残念なのですが、その中でも伝統を絶やさず都路っ子らしさを表現してきます。

今日と明日の2日間練習の時間をとっています。

衣装合わせをしてみました。

「右前?左前?」「結び方は????」

てんやわんやです。(^o^)

先生方も勉強中

先生方も勉強中

夏休みに入っても、先生方も勉強しています。

今回はICTを使った校務支援システムをオンラインで学びました。

暑さが続きます。児童のみなさんも課題に計画的に取り組んでいきましょう。

夏休み前全校集会

夏休み前全校集会

26日は、夏休み前最後の登校日でした。全校集会では、先日の都路町小中少年の主張大会の賞状と副賞が伝達されました。

代表のほのかさんは、練習に励んできた成果を発揮して、1日午後の中央大会でも堂々と主張してくれるものと思います。

この後、校長から講話として、オリンピック選手の言葉を引用し、才能は持っているものでなく、練習を重ねて積み上げていくものであることを話しました。夏休み中の体力つくり、学習に全力で励んでくれることを期待しています。

安心安全な夏休みにして、8月25日には、全員が元気に登校できることが私たち教職員の願いです。

そこで、生徒指導担当と養護教諭から夏休みに気をつけることについて話しました。

図を示して、わかりやすく話す姿に子どもたちもじっくり話を聞いています。

タブレット、PCを使いこなす若い教員の様子はさすが”現代っ子(古い!:校長)です。

情報委員会児童からは、図書コンプリート賞をがんばった児童に贈呈しました。夏休みの読書も9月からの学習にとても大切です。有意義に時間を過ごせるよう励ましてください。

学校生活を豊かに ~児童会委員会活動~

学校生活を豊かに ~児童会委員会活動~

都路っ子は、学校生活をさらに豊かにするために4つの児童会委員会で活動しています。

夏休み前最後の委員会活動は、これまでの活動を振り返り、夏休み後の活動について話し合いました。

子どもたちは、自分たちができること、みんなが楽しく活動できるようにすることを一生懸命考えます。

4つの委員会の今後の活動をご紹介します。

健康委員会・・・ジュニアチャレンジへの参加、ランランタイム等の音楽作成

環境ボランティア委員会・・・花壇やプランターへの水やり、校庭の除草作業の呼びかけ

情報委員会・・・本の紹介(9月)コンプリート10の表彰

放送委員会・・・昼の放送でのアンケート実施と発表

夏休みが明けたらまたがんばりましょう。

幼小中一貫事業 ~学力向上部会~

幼小中一貫事業 ~学力向上部会~

幼小中一貫授業研究会後の学力向上部会です。

幼稚園教諭、小・中学校教諭が一緒に子どもたちの学力向上のために具体策について協議します。

司会・記録は、中学校研修主任と小学校研修主任です。

協議のテーマは「学力定着に向けた課題」でした。協議の内容は、国語科の「読むこと」から数学・算数科の関数の考え方まで幅広く議論されています。

幼稚園の読み聞かせの努力、小学校での「問い」を持つ授業、中学校での「深く考える」学びと校種は違えども、子どもは11年間の学びを都路で体験します。互いの実践を知り、自分の実践を振り返り話し合いは熱を帯びていきました。

幼小中一貫授業研究会 ~生徒指導部の話し合い~

幼小中一貫授業研究会 ~生徒指導部の話し合い~

幼小中(幼稚園・小学校・中学校)一貫授業研究後に生徒指導と学力向上の協議を行いました。

生徒指導部では、危険箇所の確認やスクールバス内でのマナー確認を全体で行ったあとグループ協議をしました。2~3人のグループに分かれて話し合った内容は

「児童・生徒を積極的に動かすための手立てについて」

「支援が必要な子に対する指導や今後の連携について」

の2本の柱でした。

あっという間に時間が過ぎてしまうほどの活発な協議となりました。

今後児童・生徒の積極性を伸ばしていくために、自分達でやるという自覚や各自の役割を意識させたり、成功体験や褒められるという経験を増やしたりすることが大切ではないかという意見がでました。

他にも出た多数の意見を今後の教育活動にも活かしていきます。(生徒指導担当)

都路中学校区幼小中一貫教育授業研究会

都路中学校区幼小中一貫教育授業研究会

本日、都路幼稚園、都路中学校の先生方も参加し、幼小中一貫授業研究会を小学校で行いました。

1年生と6年生の授業を参観していただき、連携のあり方、共通の指導事項など協議を重ねました。

授業、協議会の詳細は、各担当から後ほど報告します。

不祥事根絶を目指して

不祥事根絶を目指して

教育公務員の不祥事が報道されると県民の皆様の学校に対する信頼が大きく揺らいでしまいます。

各学校では、教職員が不祥事を自分事としてとらえ、職場の力でその根絶をはかるために校内服務倫理委員会を中心に毎月1回研修を行っています。

教員の担当者から問題提起をし、それについてグループで話し合います。

話し合った内容は全員で共有し、根絶のためにすべき行動目標を明確にします。

植物への水やりにご協力ください

植物への水やりにご協力ください

梅雨明けとなり、暑い日差しが注ぐ季節となりました。

子どもたちの植栽したたくさんの花々は、梅雨の雨に守られて大きく育ちました。

そこで、地域の皆様、保護者の皆様には、今年度も校舎前にあるプランターへの水やりへのご協力をいただければと考えています。

休日、散歩の途中や来校された際には、花々がしおれるようでしたら水やりをお願いいたします。

Dr,Noguchi像も、新型コロナウイルスの感染防止対策をしてお待ちしております。

個別懇談にお出でいただきありがとうございました。

個別懇談にお出でいただきありがとうございました。

お仕事をお休みして来校いただきありがとうございました。

先ほど、全員の個別懇談が終了しました。学校では見えない家庭での様子や学校での学習の様子をお知らせし、お子様のよりよい成長に生かせる話し合いがされていました。

夏休みは、コロナ禍でなかなか遠出もできない状況になりそうですが、心身をリフレッシュしながら、規則正しい生活と学習を心掛けるよう指導していきます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いいたします。

学校を飾ろう

学校を飾ろう

学校は、様々な掲示、装飾を工夫しています。

学年の目標を掲示する6年生。

七夕飾りをみんなでつくる3年生。

そして、4年生教室に入ると??????あれ?ここに‥‥。

ここにも!

よく見ると、至る所に”います”

4年生の大好きな昆虫が教室にたくさん出現しました。子どもたちが作ったそうです。たぶん着想はホールのこれかな?

粘土の立体作品にも表されています。

大好きなんですね!

「わいわい」 ~第2回授業参観③

「わいわい」 ~第2回授業参観③

5年生は,道徳「日本の心とかたち」を学びました。

先日の初任研道徳の研修が生かされたでしょうか。5年生は、考える内容が自分の生活から広がっていきます。様々な見方ができるように6人だけだけどガンバレ!

6年生は音楽「いろいろな音色を感じ取ろう」です。狭い音楽室だけでなく、隣接するランチルームも活用して楽しくわいわい学びます。

練習を重ねた「ラバーズコンチェルト」は、階下までとても素敵に聞こえていました。

「どきどき」 ~第2回授業参観②

「どきどき」 ~第2回授業参観②

3年生は、学活「赤ちゃん誕生」です。ひとの生命が誕生するまでを助産師さんに教えていただきながら、「命の素晴らしさ」を感得します。

感動を生む、この授業の詳細は来週お知らせします。

4年生は、算数「小数のしくみ」です。デジタル教科書を用いて集中して学びます。

学習したことを元に考えていきますが、常に考えた根拠を明らかにしながら着実に学びます。この学び方は、国語や他の教科、他学年でも同じように取り組んでいます。

友だちとも確認し合いながら、学ぶことができるのが4年生のよいところです。

「わくわく!」 ~第2回授業参観①

「わくわく!」 ~第2回授業参観①

授業参観を行いました。平日にもかかわらずほとんどのご家庭でお出でいただきました。子どもたちも,今か今かと待っているため、お昼休みはハイテンションでした。

授業になれば、集中して取り組みます。

1年生はこれまで学習したお話の音読発表会です。来週から、「おおきなかぶ」の題材に入り、様々な音読の形を繰り返しながら学んでいきます。

恥ずかしがりながらも練習の成果を発揮できました!

2年生は、「水のかさのたんい」です。これまで「かさ」を体感しながら学習してきました。

今日は、「L」と「dL」を使って水のかさもたし算ができるかなを考えました。

具体物を常に意識させながら、授業を進めていくことが正しい理解につながります。