カテゴリ:4年生

4年 絵の具でゆめもよう☆

4年 絵の具でゆめもよう☆

4年生始めの図工は、絵の具を使って、いろいろな技法も使って、すてきな模様をつくろうという学習です。自分の好きな色をパレットに作っていき、その色をどのような技法で使うかを考えます。

そのまま、画用紙に塗る方法もあります。少し水を多めにぼかしながら…を試しています。

また、段ボールを好きな形に切って、その切り口に絵の具をつけて、色をつけたりスタンプにしたり…ストローを使って、吹き流しをする子もいますね!

きれいに色が広がっていくのを見ると、子どもたちもうれしくなってきます。

他にもデカルコマニーという紙を折りたたんで、線対称に色をつける方法も試していました。

昨年の3年生の始めの作品より、ちょっぴり大人な作品になったなあと感じました( ^-^)

すてきな模様を表現できましたね( ^-^)

4年 授業開始!

4年 授業開始!

長いお休みを経て、4年生としての授業がスタートしました!そして、6校時が週に3回の生活に!

子どもたちも慣れるまで大変そうです。

道徳の学習では、クラスの友だちの良さについて考えてみました。一人一人に目を向けて、考えることができていました。

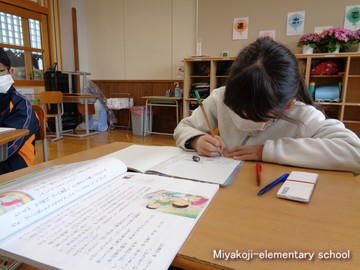

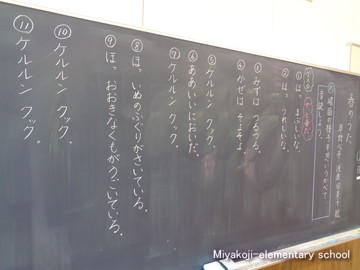

続いては国語です。はじめに、詩の学習をしました。どのように読むか自分で工夫をしながら音読します。

もっと、気持ちに迫るために、詩の下に会話を付け足してみました。友だち同士で話し合いながら、自分だけの会話を完成させます。

付け足した会話も含めて、2回音読して、それぞれの良さに気づくことができました。

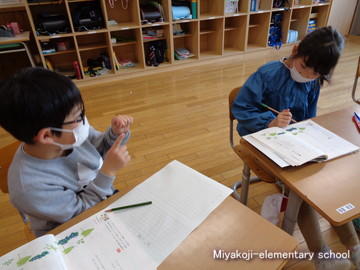

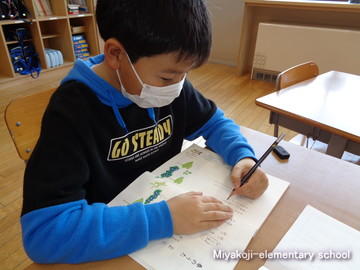

社会では、福島県や都道府県について学習を進めています。都道府県の名前や位置や特産品など、自分たちなりに、覚え方を工夫している様子です。形や言い方などで覚えるのもありですね。

4年生で覚えられるよう、がんばっていきましょう( ^-^)

感謝の会 4年 パンフレット配付と案内係

感謝の会 4年 パンフレット配付と案内係

2月19日(水)は『感謝の会』でした。

4年生の今年の役割は・・・【案内係】です。

受付でお客様をお出迎えして、名前を確認したり、自分たちの作ったパンフレットを配ったりしました。

名札を付けてもらって、待合室まで案内もしました。ここまではとてもスムーズにすすみました。お客様を案内して、待合室で待ってもらっているとき・・・会話に困った様子も見られました。

そこで子どもが考えた、話題は・・・・なんと

「なぞなぞ」でした。子どもたちなりに、もりあげようと一生懸命取り組む姿がとても輝いていました。

総合的な学習の時間を使って作った、パンフレットは、テーブルでお客様に説明しました。自分の書いた記事について伝えたり、みんなで考えたクイズを出したりと楽しい時間を過ごすことができました。

そして・・・お忙しい中、学習活動のご協力いただいたお客様に子どもたちから感謝状を贈りました。感謝の気持ちが伝わるように、渡し方や文章の読み方も練習しました。

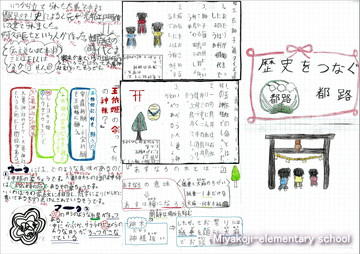

今年の、総合的な学習の時間には、都路=ふるさとの素晴らしさを知ろう!ということで活動してきました。

取材活動やグループでのまとめ、個人でのまとめ、インタビュー・・・など4月から続けてきた学習の成果をパンフレットにまとめることができました。一生懸命調べたことが形になったことは、子どもたちの達成感と自信につながったと思います。

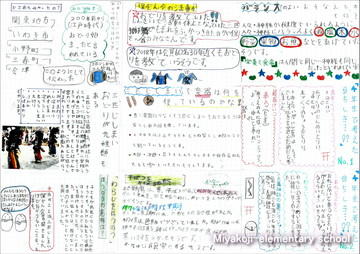

↑4年生が作ったパンフレット。

今年は、ふるさとの歴史に着目して二つのことを調べました。『大亀神社』『三匹獅子舞』13人一人一人が記事を担当し、レイアウトなどを考えて完成させることができました。

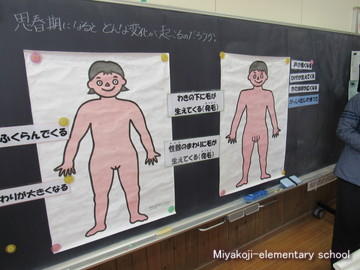

体の変化について学習しました!

4年生は、保健の学習で思春期におこる様々な変化について学習しました。

思春期になるとホルモンの影響で体つきが変わったり、初経や精通が始まったり、異性への関心が高まったりすることを知り、これから起こる変化に対する心構えができました(^^)

寒さに負けない都路っこ

寒さに負けない都路っこ

金曜日はこの冬一番の寒さになりました。

そんな寒い朝でも、子どもたちは元気いっぱいです。

団子さし体験!【第4学年】

団子さし体験!【第4学年】

1月28日(火)地域ボランティアの皆様を講師にお招きして,『団子さし』を体験しました。

毎年4年生が体験していることもあり、今年の4年生もとても楽しみにしていました。

団子さしをはじめる前に,団子さしにこめられた願いなどをお話していただきました。

総合の学習で,ふるさとのよさについて調べている4年生。興味を持って聴いていました。

団子粉に水を入れながら,硬さを調整しながら生地を作ります。

今年の団子の色は・・・白、緑、黄色です!

「色を混ぜると、結構薄くなるんだね。」

「もう少し力を入れてこねないと~。」

「みんなで交換でこねようね!」

など一生懸命作業しました。

団子をこねて形にしたら、お湯でゆでます。

初めは怖がっていましたが、こつをつかんで団子をお湯に入れることができました。

「お湯の近くで優しく団子を入れれば熱くないよ。」

「浮いてきたらオーケーなんだって。少し色が濃くなってるように見える~。」

後片付けもとても上手でした。

料理する人、片付けるひと・・・自然と役割を見つけて動いていました。

協力体制ばっちりです。

自分たちの作った団子と、お麩でできた飾り、紙で作った飾りなどみんなでバランスよく飾り付けました。

とても色鮮やかに飾れて、子どもたちも大満足!

「おちないように、しなきゃね。」

「みんなの願いがこもってるからね。」

学校の玄関ホールに飾ってあります。地域の方と交流しながら、伝統的な行事に触れる貴重な体験ができました。

だんごさし ~伝統文化を学ぶ~

だんごさし ~伝統文化を学ぶ~

玄関ホールに小正月行事「だんごさし」が登場しました。

きれいですよ! しかもお団子も美味しいこと、美味しいこと(^^)

詳しくは、続く~~

朝ごはんをしっかりたべよう(4年)

朝ごはんをしっかりたべよう(4年)

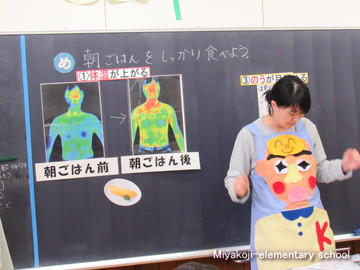

給食センターの菅野こふみ先生に来ていただき、朝ごはんの大切さについて学習しました。

授業の最初に、エプロンシアターで朝ごはんを食べないとどうなるか、食べるとどうなるかを考えました。

あさごはんを食べると

①体温があがる

②うんちがでる

③脳が目覚める

というポイントで朝ご飯の大切さについてお話していただきました。

そこから自分たちの朝ごはんに着目して、どのようなメニューがよいかなど話し合いました。

「どんなものを食べると体が温まると思う?」→「たまごやき!」「おさかな!」

「おなかの調子を整えてうんちがでるのをたすけてくれるのは?」→「野菜!」「サラダ」

「脳を目覚めさせてくれるのは?」→「ごはん!」「ぱん!」「うどん!」

など、子どもたちは、こふみ先生の質問に積極的に答えていました。

授業の後半では、朝ごはんをしっかり食べるために自分でできることをワークシートにまとめました。

「バランスよく食べているのでこのまま続けたいです」「緑のものが少ないので少し増やしたいです」

など今日の学習を生かして自分の生活を振り返りめあてを持つことができました。

1週間めあてが守れるかチャレンジです!最終日には、おうちの人からメッセージをいらだきます。ご協力よろしくお願いいたします。

音の響きを感じとろう ~4年「茶色の小びん」

音の響きを感じとろう ~4年「茶色の小びん」

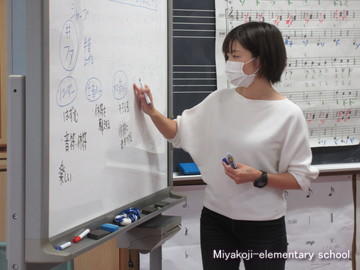

初任者研修では、各教科主任に授業を提供してもらい、指導法について学びます。音楽主任の学級で器楽の授業を参観しました。

4年生は、音の響きを感じとろうという単元です。あのCMでも使われているオールドJAZZ「茶色の小びん」が題材です。

前の時間に主旋律について練習していますので、どのように演奏したいかを確認します。

「歯切れ良く!」

子どもたちの頭の中には、CMの素敵な演奏が響いているのでしょう。自分たちの演奏もあのようにと考えているようです。

まずは、主旋律と副旋律の練習を確認していきます。

さらには、ベースなどその他の旋律もみんなで一つずつ練習していきます。

担任から、この曲の演奏のポイントを問われた子どもたちは、「はずむように」と曲想をイメージしたり、「休符が大事」と演奏上の注意点を出し合います。

その後、自分のできそうな楽器に分かれ、練習します。

練習は約10分!どの子も自信を持って演奏できるように、曲の第一段のみを合わせます。すべてを弾けるように・・・。と考えがちですが、大切なのは音の重なりを感じ、演奏に生かすことができるようにすることです。

担任は、拍子をとりながら手にはスマホ・・・?!

録音中です(^o^)

演奏が終わったら即座にスピーカーで再生し、みんなで聴き合います。

子どもたちからは、音のバランスをもう少しとか、音の重なりが心地よかったなど本時のねらいに十分到達できたまとめが聞かれました。次の時間は、今日の練習を生かして、さらにバージョンアップした演奏を聴かせてくれることでしょう!

4年生【オムニバス日本むかしばなし】

4年生【オムニバス日本むかしばなし】

4年生は,現代版昔話をオムニバス形式で披露しました。

『浦島太郎』『桃太郎』『かぐや姫』

3つのお話にそれぞれ面白ポイントがあります。お話の面白さが伝わるように,台詞や動きを工夫して練習を積み重ねてきました。

『浦島太郎』

『桃太郎』

『かぐや姫』

最後には,みんなそろってボディーパーカッションをやりました。手や足、ひざ,おなか・・・など体のあちこちをたたいて音を出して,リズムよく演奏できました。