カテゴリ:4年生

まぼろしの花、完成!

まぼろしの花、完成!

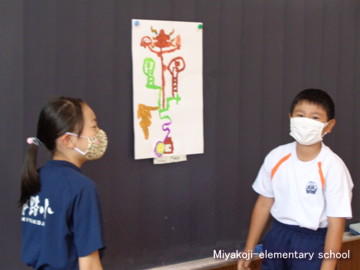

一人一人のまぼろしの花がついに、完成しました!!

球根・種の説明や、上のお花とこんなつながりがあるんだよ~。すると、子どもたちからの感想や質問がでます。

一万年に一度しか咲かないまぼろしですから、一人一人のお話も盛りだくさんです。なんと、毒がある部分もあるというお話も・・・!

お話が盛り上がると、子どもたちからの質問も盛り上がり(?)ます。

地球を守る・病気やけがを治してくれるようなお花もありました。

光り輝く感じが、神々しさを醸し出していますね!におい・大きさ・触るとどうなるのか・何時に咲くのか、子どもたちも興味津々です!

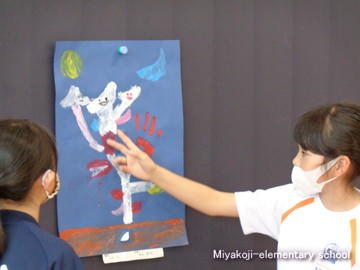

発表者の所へ行って、指を指しながらの質問もありました。担任は、子どもたちの意欲にびっくりです( ^-^)

一つ一つの質問にも丁寧に答えてくれる姿から真剣さが伝わってきます。

球根・種を押すと、巨大な花が成長する、そして、おいしいアイスクリームが食べられると楽しいお話もありました。

また、食虫植物のような1メートル以内に近づくと食べられてしまう花や、実を食べると幸運が訪れるものなど、いろいろなお話が聞かれました。

授業が終わった後も、休み時間に質問している子どもたちもいます。

楽しく取り組めてとてもよかったですね( ^-^)

夏の俳句は・・・ ~4年国語

夏の俳句は・・・ ~4年国語

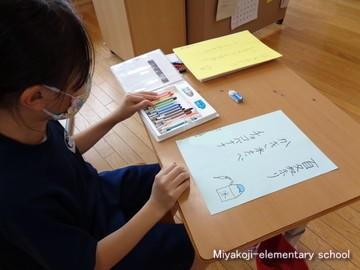

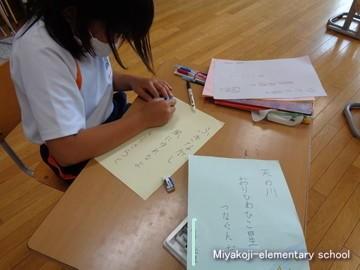

「夏の楽しみ」という学習では、夏に関する言葉を入れて、俳句を作ります。

3年生のときから、国語の学習では俳句をたくさん作ってきているので、どんどん書くことができました!

4年生になってからは、「季語」についても話をしました。今回は、「季語」を意識し、季節の言葉を入れます。

夏と言えば・・・を、授業の初めに子どもたちと話し合ったところ、夏祭り、かき氷、スイカ割り、七夕、天の川、等々、たくさんの言葉が出てきました。

俳句は、自分が思いついた言葉や友だちが話した言葉でいいと話すと、どんどんアイディアが出てきます。

自主学習でも取り組んでみました。次は、秋の言葉でも作ってみます( ^-^)

お世話になった方々へ ~4年国語

お世話になった方々へ ~4年国語

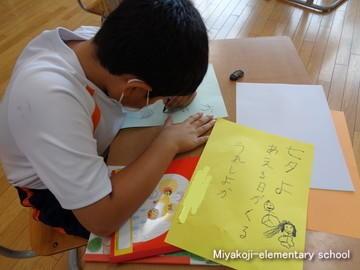

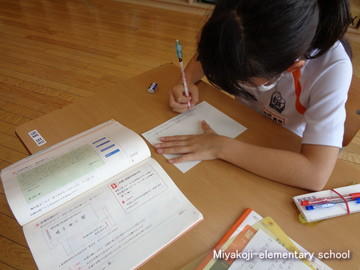

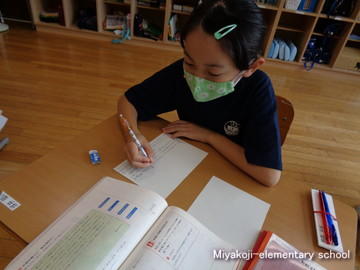

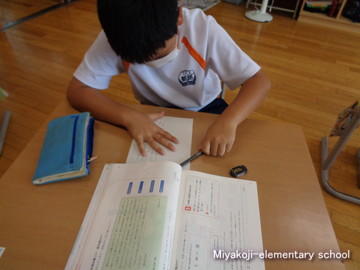

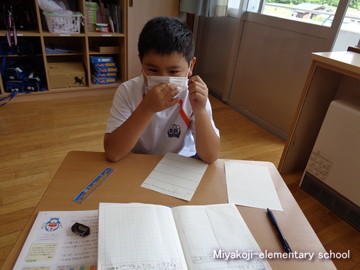

4年生の国語の学習では、お礼の手紙の書き方を学習します。今回の目的は、学校外でお世話になった人々へ書く、というものです。

大滝根水環境センターさんと、田村西部環境センターさんにお世話になりましたので、早速思いをしたためました。

3年生のときの内容と比べると、詳しく、相手に感謝の気持ちがより伝わりやすくなりましたね。

下書きから清書へ、常に丁寧な字を意識します。

読んでみると、書いた内容は、学習したことや初めて分かったこと、これから気をつけていきたいことなどでした。これからも校外でお世話になる人たちに、今回学習したことを生かしたいですね( ^-^)

いろいろなリズムを楽しもう♪ 4年音楽

いろいろなリズムを楽しもう♪ 4年音楽

「楽しいマーチ」という曲では、手拍子と鍵盤に分かれて合奏を楽しみます。始めは手拍子のリズムが上手くいかなかった子どもたちも、あっという間にできるようになりました!

合奏や歌、いろいろなことに意欲的に取り組んでいます。

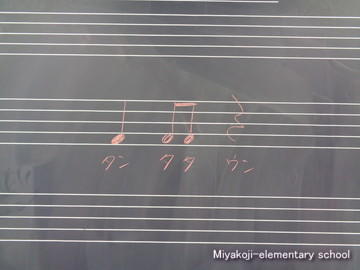

♩は「タン」、♪は「タ」、休みは「ウン」と口に出してみるといいよ、とアドバイスしました。

教科書に書き込んだりする子もいました!

自分なりに練習をして、みんなで合わせると「楽しい!」という声があふれます。

みんな鍵盤でメロディーも弾きたいので、交代でいろいろな役割をしています( ^-^)

4年 社会科見学学習~ゴミのゆくえ~②

外の施設では、ゴミがどのように施設に入れられていくのかを見学しました。

大きな緑色の床が大きな「体重計」です。運んできたゴミの重さがどのくらいなのかをはかるそうです。

実際に子どもたちも乗ってみます。すると、合計の数字が表示されました。

最後に先生も乗ってくださいと言われましたが、そこは断固拒否をしました!!!

次に収集車は、ゴミをかき混ぜる場所へ入れます。ボタンを押すと、扉が開き、中には大量のゴミが!!

「うわぁー、すごい量だ!」「なんだかにおいもするな・・・」

「夏の暑い日だともっとにおいがしてくるんですよ」と施設の方に教えていただきました。

続いては、集められてきたプラスチックゴミです。

「このゴミ見たことある!」

「これもプラスチックゴミなのか」

など、興味津々です。

他にも、他の町から集められてきたプラスチックゴミが俵のような形で保管されています。

今回の社会科見学学習では、私たちの生活を住みよいものにするために、24時間体制で仕事をしてくださっている人たちがいると言うことが分かりました。施設の方からは、子どもたちにしてほしいこと、おうちに帰ったら、おうちの人に話してほしいことを話されました。

子どもたちには、

①好き嫌いをせずにご飯を食べ、生ゴミを出さないこと

②物を大事に使ってほしいこと

おうちの人には、

①ゴミの分別を守ってほしいこと

でした。

燃えないゴミの中に、スプレー缶などがあると、処理をしているときに爆発が起こるそうです。この機会に生活を見直し、私たちにできることからやっていきたいですね( ^-^)

~ゴミのゆくえ~① 4年社会科見学

~ゴミのゆくえ~① 4年社会科見学

ゴミの処理について学習するために田村西部環境センターにやってきました。

ここならではの、「フラフ」や「スラグ」について教えてくださいました。実際に瓶に詰められたものを観察します。

この二つは、重さが違います。また、「フラフ」は「スラグ」を助ける役割をしていることも分かりました。

また、ゴミをかき混ぜるためのクレーンを動かす体験をしました。

「たくさんの量のゴミが落ちていく」や「あのゴミは何のゴミだろう」など、かき混ぜられている様子を見て、たくさんの疑問を持ちました。

また、かき混ぜられたゴミは、クレーンで「ホッパ」に入れられます。それを、24時間体制で見守っている人たちがいます。3班体制で、常に見守っているそうです。

続いては、外の施設です。 続く

「まぼろしの花」 ~4年

「まぼろしの花」 ~4年

ある日、子どもたちは、不思議な世界に迷い込んでしまいました。ふと足下を見ると、球根のような種のようなものが落ちていたのです。それは、一万年に一度しか咲かない、「まぼろしの花」の球根・種だったのです!!

それを早速植えてみました。どんな茎や葉っぱや花が咲いてきたでしょうか。

色や形大きさなどはどのような物でしょうか。想像してみましょう。

・・・・・・・・・・・・

という、お話から始まります。

すると、「想像できた!!」「早く描きたい!!」との声が次々にあがりました。

まずは、球根・種作りです。紙粘土で、自分だけのまぼろしの花が咲く球根・種をどんどん作っていきます。

次に、自分が選んだ好きな紙に描いていきます。今回は「指描き」です!

始めは戸惑っていましたが、その気持ちよさに「楽しい!!」とわくわくしながら取り組んでいました。

それぞれの「まぼろしの花」を互いに見合ったり、紹介をしたりしました。友達のアイディアから気付くこともあります。次の時間には、「まぼろしの花」を発表します。どんなお話の続きなのか楽しみです( ^-^)

~水はどこから~② 4年社会科見学

~水はどこから~② 4年社会科見学

外の見学です。下水道を通って流れてきた汚水が集まってくる、「スクリーンポンプ室」という場所です。

ここは、施設に入ったときから、「なにかにおうなあ・・・」と子どもたちが話していました。25メートルも下に、汚水があるのですが、それでもにおいが立ちこめてくるようでした。

下はかなりにおいがするとのことです。この汚水がこれからどのようにきれいになっていくのか!子どもたちも不思議そうでした。

汚水は、最初沈殿池で汚れた泥のような物と水に分けられます。それが分けられるだけでも、においはかなり軽減されるようです。こどもたちが、のぞいてみると、「少しにおいが変わった!」と変化に気づけました。

その水が次の場所に流れてくると、施設の中でも学習した微生物のエリアに来ます。実際に、微生物たちが、活動しやすいように空気を送り込んでいる部分を開けて見せてもらいました。すると、水の透明度もにおいも変わったことに気づけました。

「すごく泡立っている!」

「微生物は目には見えないけど、ここにいる」

次に流れて来たのは、最終的に水の表面にある汚れを長い棒でゆっくりと取り除く所です。「あの棒はいくらくらいかというと・・・〇〇〇〇万円なんですよ。」「そんなに!?」「どこからそんなお金が出てくるんだろう」と子どもたちは、金額にびっくりです。

最終的にきれいになった水は、大滝根川に流されていきます。

取り除いた泥は、水分を取り除き、固めて別の会社に持って行き、肥料として使っているそうです。

「こんな再利用の仕方もあるんだね」

「リサイクルだね」

と、以前学習した「リサイクル」にも関心を持つことができました。

次は、その「リサイクル」に関係するゴミ処理の見学学習に行ってきます( ^-^)

~水はどこから~① 4年社会科見学

~水はどこから~① 4年社会科見学

私たちが普段使っている水。何気なく今まで使っていましたが、どこからどうやって来るのか、また、使われた水はどこへどうやって流れていくのか。子どもたちが授業で疑問に思ったこと学んだことを踏まえて、見学学習にやってきました!

まずは、下水道局の方から、お話をいただきました。今回は、使われた水がどうなっていくのかを学習していきます。

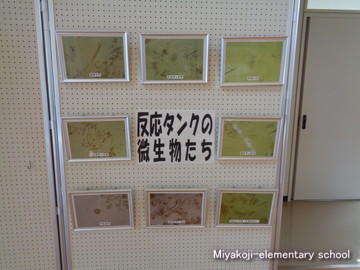

机の上には、様々な種類の水が置いてありますね。

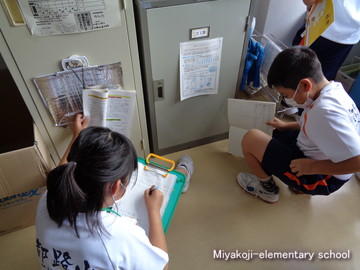

DVDも鑑賞し、大滝根水環境センターの役割について大まかに学習しました。真剣に見たり、メモを取ったりしました。後から、「国語の学習でやったメモのとり方をやってみました!」と話していました。他教科の学習を生かしてくれていることが素晴らしいですね。

上の写真では、水道水と下水道処理された水の違いが分かります。

あんなに汚かった水は、処理されて、川に流されていくのだそうです。水道水よりは少し濁って見えますが、始めの濁った水からすると、ずいぶん違うことに驚きの声があがりました。

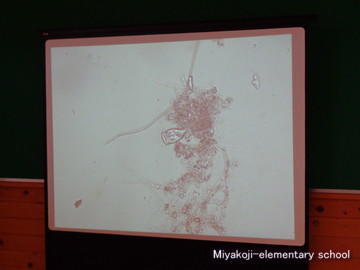

次には、汚れた水をきれいにするためには「薬品」を始めから使うのではなく、「微生物」を使っていることを教えていただきました。

顕微鏡で観察すると、こんなに小さな生物が、私たちの生活に役に立ってくれていることに驚いていました。

また、トイレを毎日する私たちに欠かせないのが、きれいにするための「紙」です。

実験で、「トイレットペーパー」と「ティッシュペーパー」をペットボトルに入れて、振ってみました。

すると、トイレットペーパーの方は、溶けてくれましたが、ティッシュペーパーは溶けていません。

センターの方からも、きれいな水を保つためにも、水に溶ける環境にいい紙を使ってほしいとお話がありました。

この後外に行って、施設の見学をします。実際に目で見て、体験して、下水処理の大切さをもっと知っていきます( ^-^)

どんなゴミがあるのかな 4年社会

どんなゴミがあるのかな 4年社会

社会科の学習では、「住みよいくらしをつくるために」私たちの生活では、どんなことが起きているのかについて、学習し続けています。

今回は「ゴミ」についてです。子どもたちは、これまで家庭で出るゴミにもいろいろな種類があることを発表しましたが、学校ではどんなゴミが出ているのか、調べることにしました。

プラスチックや燃えるゴミなど、さまざまな種類があることが分かりました。

【分別】という言葉を授業で学習した子どもたち。分別について書かれたポスターがあることにも目をとめてます。

「家にも同じ物がある!」

「ゴミを捨てているときに、気をつけていることあります」

「ちゃんと分けています」

家庭でのことも思い出して、ノートに書いていきます。

そして、気になっているのが「資源ゴミ」についてでした。

学校では、たくさんの資源ゴミが出ています。それを、集めておく倉庫もあることを知りました。

でも、このゴミたちはどこへ運ばれて、最後はどうなるのだろう・・・

いろいろな疑問が生まれた子どもたちは、見学学習に行くときに見ることと、質問を考えていました。