カテゴリ:3学年の様子

初めての「学年集会」

9日、月曜日に今年度初めての「学年集会」を行いました。今年度は新型コロナウィルス感染予防対策強化のため、どうしても実施しなければならない学年のみ実施とすることとしました。

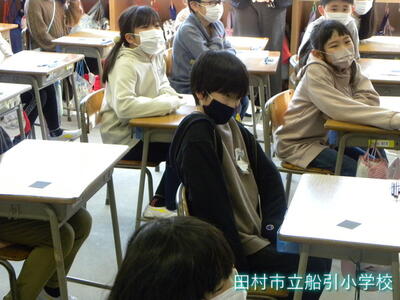

今年度になって初めての「学年集会」の様子(写真は3年生の学年集会の様子)

学年主任の先生から、校外学習(見学学習)の際の注意事項やマナー、話の聞き方、新型コロナウィルス感染対策等についてお話がありました。

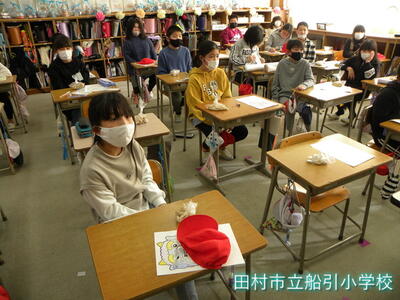

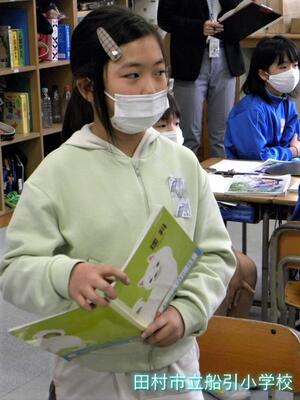

今回、進行等の係を務めてくれた3年生

思春期保健教室②3年生

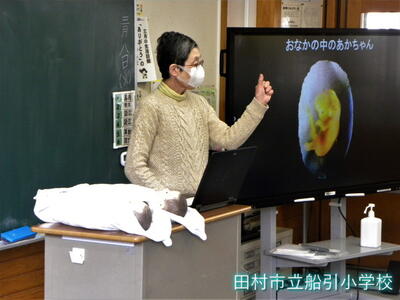

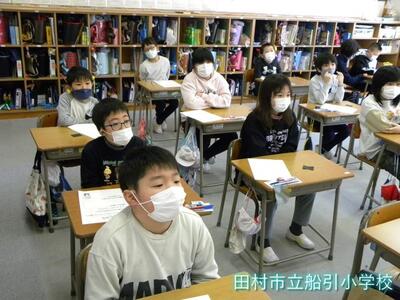

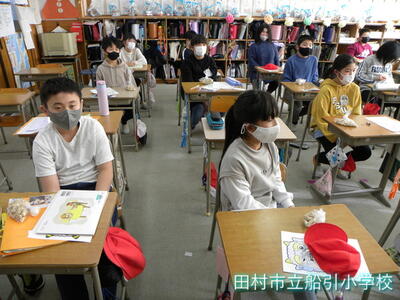

8日(水)、3年3組・4組も思春期保健教室を行いました。内容は前日に行った1・2組と同様です。写真で学習の様子をお伝えします。

下の写真をご覧ください。子ども達がどうして小指を立てたり、見たりしているのでしょうか?

それは、初めの頃の胎児の大きさが自分の小指の爪の半分ぐらいの大きさだと助産師の方に教えていただいたからです。

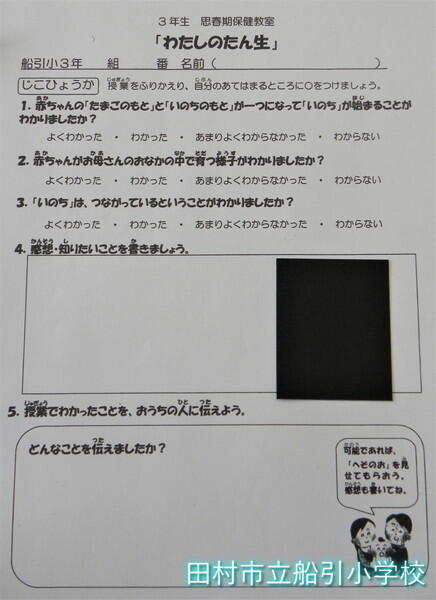

では、受精卵の大きさはどのぐらいなのでしょうか?下のワークシートと黒い長方形の紙をご覧ください。

実はこの黑い紙には針の先であけたぐらいの穴が開いています。これが、受精卵の大きさです。子ども達が持ち帰ったかと思いますので、光を通して一緒に確かめてみてください。

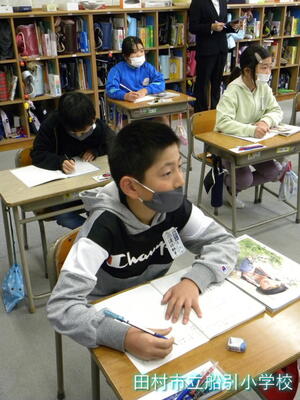

興味関心をもち,話を聴く子ども達

また、吉岡先生からは、「命のつながり」ということも教えていただきました。このイラストの中にある誰かひとりでも欠けていれば今の自分はいなかった。「自分の命は命のバトンを受け継いできたものなのだから、大切に次につないでいかなければならないよ」というお話をいただきました。

下のイラストは自分を中心としたお父さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃん等のイラストです。

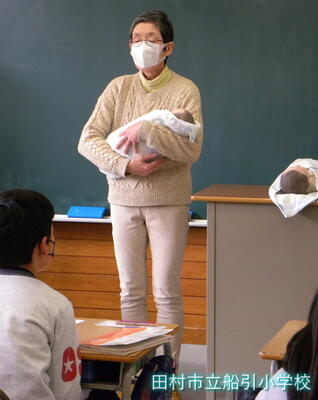

最後に生まれて来る赤ちゃんの平均的な身長と体重を教えていただきました。自分が生まれてきた時の体重を知っているお子さんもいましたが、知らないお子さんが多かったです。ぜひ、教えてあげてください。最後に、赤ちゃんの人形を抱っこさせていただきました。

まだ首が座らない生まれたての赤ちゃんの人形を少しびくびくしながら抱っこする子ども達

思春期保健教室①3年生

7日(月)、3年1組と2組は助産師の吉岡利惠様を講師にお招きし思春期保健教室を行いました。内容は「赤ちゃんの誕生」についてです。赤ちゃんはお母さんのおなかの中でどのように育つのかやへその緒のはたらきは何かなどについて学習しました。3年生は自分がお母さんのおなかの中でどのように育ってきたのか興味津々でした。保護者の方には、誕生したときの喜びなどを話していただけると更に学習効果が高まると思います。ぜひ、話題にしてみてください。

思春期保健教室の様子

ひなまつり献立

今日は3月3日「ひな祭り」です。給食もひな祭りに合わせた「ひなまつり献立」でした。子ども達はいつもより豪華な献立に感じたようです。とてもおいしそうに食べていました。

今日のメニュー

ちらしずし・桜シューマイ・菜の花あえ・すまし汁・いちごゼリー・牛乳

給食の様子(3年生)

豆まき集会(3・4年生)

今日は「節分」です。本校では1~4年生が豆まき集会を行いました。3・4年生は、各学級ごとに工夫して集会活動を行いました。

3年生の「豆まき集会」の様子です。豆まきのかわりに3組は「双六」、4組は「福笑い」をしていました。子ども達の発想は面白いですね。

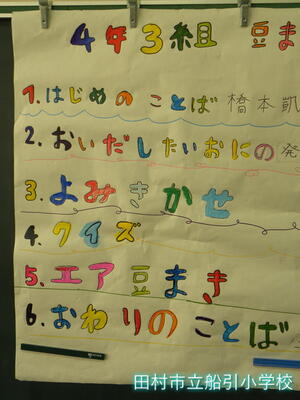

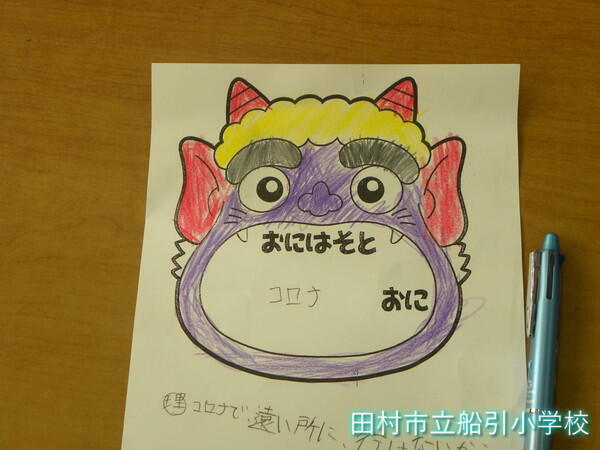

4年生の様子です。4年生も各学級ごとに工夫して活動していました。豆は平等に配りました。「コロナ鬼」や「エア豆まき」の言葉を見て、今年を象徴する豆まきだと思いました。

◯◯先生作の掲示物です。

校内なわとび記録会(3年)

今日から校内なわとび記録会が始まりました。初日は3年生と4年生が記録会を行いました。個人種目は持久跳び2種目(前跳び・後ろ跳び)と技跳び2種目、団体種目が長縄の8の字跳びです。合わせると一人5種目となります。

3年生のなわとび記録会の様子(団体種目の長縄8の字跳びの様子です。)

閉会式の様子(感想発表をした子ども達と進行等を務めた子ども達)

記録会の結果については、後日学年からお知らせします。

森林教室②

昨日の1組・2組に引き続き、今日は3組・4組の子ども達が「森林教室」を行いました。今日は、3校時におじゃましたので、多くの子ども達が材料を切り終わって、グルーガンで接着している所でした。作品の形がかなり出来上がっていて、何を作ろうとしているのかよく分かる状態になっていました。

楽しく森林教室に取り組む子ども達

2日間に渡り、ご指導いただいた森林組合の渡辺さん・佐久間さんありがとうございました。また、材料も提供いただきありがとうございました。

森林教室①

田村森林組合の方2名を講師にお迎えし、3年1組と3年2組の児童を対象に「森林教室」を行いました。森林の役割について理解するとともに、間伐材などの再利用を兼ねてのこぎりと木材を使って工作を行いました。明日は、3年3組と3年4組の児童を対象に実施する予定になっています。

森林教室の様子

キャベツの越冬?

植える場所の広さなどの関係で、花壇や畑に移植されることのなかったキャベツがヘチマ棚の隣にあります。キャベツは3年生がモンシロチョウの幼虫のえさとするために育てています。キャベツは野菜としては一年草ですが、植物としては二年草になります。一年草はヘチマのように1年で枯れてしまうものをいいます。二年草(越年草)は、1年目に葉・茎・根などを栄養器官として形成しそのまま越冬し、2年目に開花し種子を作り、枯れて生活環を終える植物です。キャベツはアブラナ科アブラナ属の植物なのでアブラナのような花を咲かせます。また、気温が5度程度あれば成長する植物です。最近気温が零度を下回る日が多くなってきました。本校のキャベツは無事冬を越せるのでしょうか?

現在のキャベツの様子(間違いなく枯れてはいません。)

参考までに、キャベツの花もご覧ください。

実感する理科の授業を目指して(授業研究会)

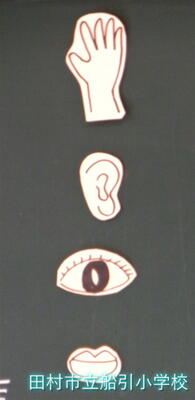

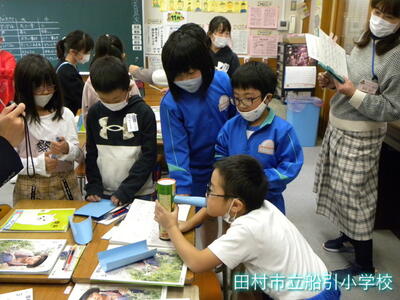

11月16日(火)に理科担当教員と3年生担任が合同で理科の授業研究会を行いました。授業は3年1組の先生に「音を出して調べよう」の単元の授業を提供していただきました。理科では、「音」「電気」「光」「磁力」「空気」など、目の前にあるのにつかめなかったり、見えなかったり、重さがはっきりと実感できなかったりするものを多く扱います。そこで、実物・模型・写真・動画等を見たり、実験・観察・調査などの活動を行って、言葉だけで理解するのではなく、実感できる活動を中心に授業を行っています。今回は「音が出るものはふるえている」ということを五感を使って実感できることをねらいとして授業を行いました。音を出したり、ふるえたりしている様子を付箋紙のふるえから観察したり、音が出ている物をさわったり、ビーズなどの動きを観察したりしたことで、音が出るときはそれ自体がふるえていることを実感できたようです。

授業の様子

「学習コーナー」

「生徒指導コーナー」

健康観察アプリ「リーバー」利用方法

必要になった時にご覧ください。PDFファイルをクリックしてください。

令和6年度図書だより

ほけんだより

スクールカウンセラーだより

「給食関係コーナー」

令和6年度給食だより

今月の献立

「PTA・児童後援会コーナー」

令和6年度PTA安全互助会からのご案内_保護者配布資料.pdf

令和6年度年間行事予定表をアップしました。ご活用ください。要望がありましたので、PDF版としました。

令和6年度年間行事予定表

福島県田村市船引町船引字南元町1番地

TEL 0247-82-0044

FAX 0247-81-1786