カテゴリ:研究・研修

授業研究(研究授業)

今日は、少し堅苦しいお話になります。私達教員は、教育基本法をはじめとした様々な法律に基づいて仕事をしています。その中に「教育公務員特例法」という法律があり、第二十一条には「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と記されています。研究と修養をあわせて、普段は「研修」という言葉を使用しています。その一環として、どの学校でも「授業研究(研究授業)」を行っています。共同で同じテーマに基づいて研究するために授業を提供する場合と自分の授業を公開して、他の先生方に意見を求める場合とがあります。船引小では全教員が授業を公開しお互いに研修しており、その時間は年間60時間近くなります。そのため、全部は無理ですが。機会を捉えて、少しずつ紹介していきたいと考えています。

授業研究(研究授業)の様子セレクト

7月28日(水)小学校教育研究会(先生方の研修会)が行われました

7月28日(水)は、田村地区小学校教育研究会地区研究協議会が船引小学校をはじめとする各会場で行われました。理科部は三春町の環境創造センター,社会科部は郡山市大安場史跡公園,生活総合部はさくら湖自然観察ステーションでも研修をしました。研修したことを夏休み明けの指導や支援に少しでも生かしていきます。

理科部に所属している先生方の研修の様子

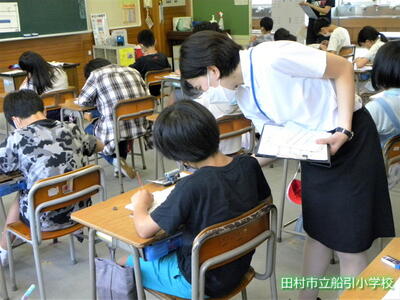

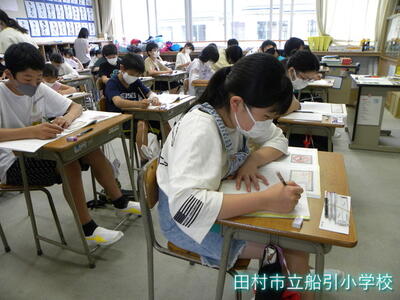

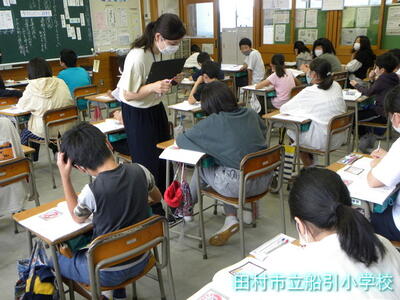

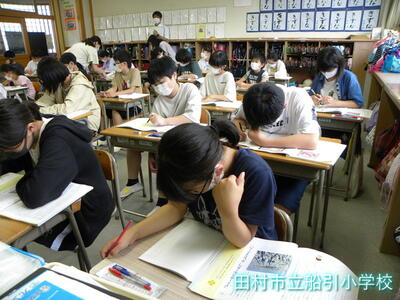

教育指導に関する計画訪問

7月16日(金)に教育指導に関する計画訪問がありました。県中教育事務所から9名、田村市教育委員会から7名、計16名の先生方をお迎えして実施しました。本校で授業をしている全ての先生方が授業を見ていただき、それぞれ細部に渡りご指導をいただきました。指導していただいたことは、これからの指導・支援に生かして参ります。

先輩に学ぶ(研修)

私達教職員は現職である限り、常に「研修と修養に努めなければならない」という努力義務があります。教職員一人ひとりの力が高まらなければ、子ども達の力が高まらないからです。

昨日は、経験年数の少ない先生方が、先輩の先生方の授業を見せていただいて、そこから指導法について学ぶという研修を6年3組の道徳の授業を通して行いました。授業を見る側だけでなく、授業を見せる側も研修になっています。高まった指導力は、全て子ども達に還元されていきます。

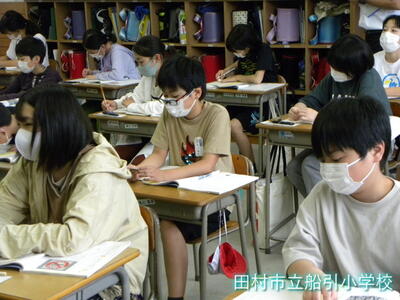

真剣に道徳の授業に取り組む子ども達(道徳は自分の心と向き合い、心を耕し、心を豊かにする学習です。)

時には、一人でじっくり考え、自分の心と向き合うことも必要です。

時には、同じクラスの友達と意見を交換し合い、改めて自分の考えを見直すことも…。

校内授業研究会

先週の金曜日に6年2組の社会科の授業を提供していただき、校内授業研究会を行いました。校内授業研究会は先生方の指導力向上を目的に、先生方が集まって指導法について検討・協議するものです。研究会で得られたことは、全ての先生方の指導に還元され、それが子ども達の指導に生かされ、最終的に子ども達に還元されます。

6年2組の社会科の授業の様子

先生方も日々研修をしています

先週、6年1組の算数の授業の様子を見せていただく機会がありました。これは、今年度新規に採用された先生方が、先輩の授業を参観してそこから指導法を学ぶという研修の一つです。

子ども達は、緊張することなく落ち着いて学習することができていました。6年生らしいよい授業でした。

授業の様子

服務倫理全体会

本校では、教職員の不祥事防止を目的として、自主的に服務倫理委員会を開催しています。今年度の7回目の服務倫理全体会では、田村警察署から講師を招いて、不祥事防止のための研修を行いました。

校内服務倫理全体会(先生方の会議)

本校では、不祥事根絶のために毎月1回以上「校内服務倫理全体会」を開催しています。今日の全体会では、幹部交番より講師の先生を招いて開催しました。

先生方の研修

校舎の安全点検を行った後、先生方で研修の時間を持ちました。どのようにしたら、英語・外国語の授業が改善されるかについて学ぶことができました。

田村市教育研修会

田村市教育研修会が、文化センターで開催されました。本校からもほとんどの教職員が研修会に参加しました。田村市から京都府や福井県に派遣された教員の報告会等が行われ、参考になる指導実践がたくさんありました。

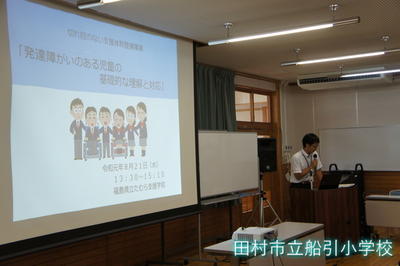

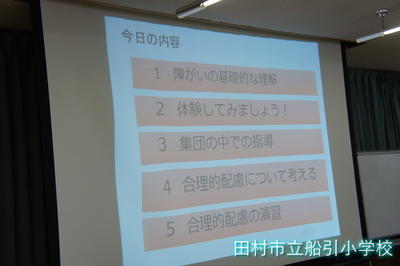

特別支援教育校内研修会

本日は、船引小学校の全教職員が校内研修会に参加しました。「発達障がいのある児童の基礎的な理解と対応」というテーマで2人の講師の先生をお招きし、研修を行いました。

教職員研修旅費教育支援交付

校内研修ための旅費等を弘済会より、助成していただきました。本日の放課後、本校の研修主任が代表でいただきました。これらを船引小学校の子どもたちのために有効に活用させていただきます。

6の2 研究授業 事後研究会

児童の下校後、先生方の研修(事後研究会)が行われました。講師の先生をお迎えし、本日の授業の良かった点などの話し合いが行われました。先生方にとっても有意義な時間となりました。

先生方の研修会(服務倫理研修会)

今日の放課後は、PTA会長をお招きして、服務倫理研修会を行いました。今日の研修のテーマは体罰です。体罰をなくすためには、どうすればよいのかについて、事例をもとに意見を出し合いました。そして、PTA会長の吉田幸司様から講話をいただきました。奥が深く味のある話に、充実した研修となりました。ありがとうございました。

先生方の研修会(服務倫理全体会)

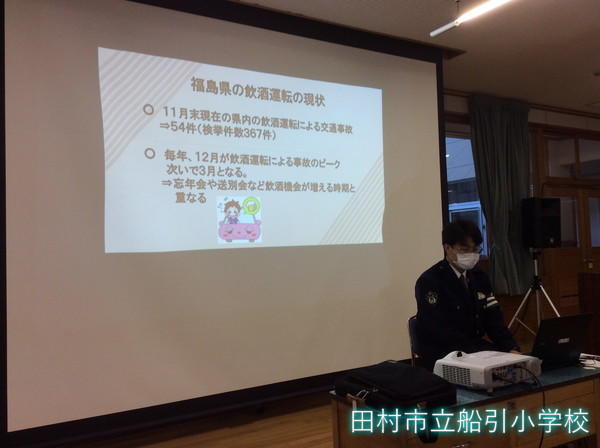

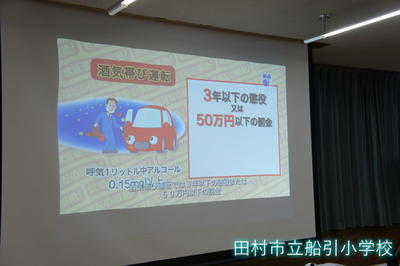

児童の下校後、幹部交番所長 山口哲也様を講師にお迎えして、飲酒運転の防止についての研修を行いました。

飲酒運転が犯罪であることや節度ある飲酒を行わなければいけないことについて、改めて確認しました。

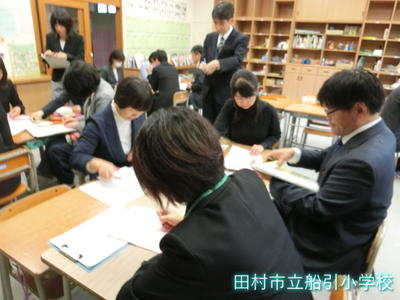

研究公開~事後研究会~

授業後は、各教科に分かれて事後研究会が行われました。

事後研究会では、小グループに分かれて授業での子どもの姿をもとに今日の授業を振り返り、活発な話し合いが行われました。

最後に、指導助言者の先生から、指導力の向上やよりよい授業づくりに向けた貴重なお話をいただきました。

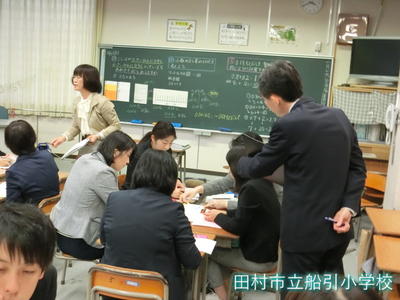

現職教育全体会

今日の放課後は、11月21日(水)に行われる研究公開指導案の事前検討会が行われました。

経験等にかかわらず、よりよい授業の創造を目指して参加者一人一人が主体的に考え、活発な話し合いが行われました。

先生方の研修会(3の2授業の事後研究会)

子どもたちが下校した後、本日行われた3年2組の授業の事後研究会が行われました。

指導助言者として、県中教育事務所指導主事の森藤雅之先生をお招きし、子ども一人ひとりがどのように学習し、どれくらい理解できたかなどについて話し合いを行ったり、助言をいただいたりしました。

研究授業事前研究会

来週、県中教育事務所の森藤指導主事を指導助言者として招いて、3年2組の算数科の研究授業を行います。

今日は、その授業の指導案を全職員で検討しました。

授業者から授業の説明の後、各グループに分かれて、課題提示の方法や適切なまとめ、取り上げる適用問題等について活発に協議されました。

先生方の研修会(船引中学校区 小・中連携研修会)

今日は、船引中学校区の小学校の先生方と、船引中学校の先生方が集まって、研修を行いました。今回の研修では、福島県教育センター指導主事 遠藤潤先生をお招きして、発達課題や校種間連携について学びました。児童理解を行うために、どんな態度で子どもたちに触れ合うのがよいか等、演習を通してわかることがたくさんありました。

「学習コーナー」

「生徒指導コーナー」

健康観察アプリ「リーバー」利用方法

必要になった時にご覧ください。PDFファイルをクリックしてください。

令和6年度図書だより

ほけんだより

スクールカウンセラーだより

「給食関係コーナー」

令和6年度給食だより

今月の献立

「PTA・児童後援会コーナー」

令和6年度PTA安全互助会からのご案内_保護者配布資料.pdf

令和6年度年間行事予定表をアップしました。ご活用ください。要望がありましたので、PDF版としました。

令和6年度年間行事予定表

福島県田村市船引町船引字南元町1番地

TEL 0247-82-0044

FAX 0247-81-1786