カテゴリ:研究・研修

授業研究(研究授業)

今日は、少し堅苦しいお話になります。私達教員は、教育基本法をはじめとした様々な法律に基づいて仕事をしています。その中に「教育公務員特例法」という法律があり、第二十一条には「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」と記されています。研究と修養をあわせて、普段は「研修」という言葉を使用しています。その一環として、どの学校でも「授業研究(研究授業)」を行っています。共同で同じテーマに基づいて研究するために授業を提供する場合と自分の授業を公開して、他の先生方に意見を求める場合とがあります。船引小では全教員が授業を公開しお互いに研修しており、その時間は年間60時間近くなります。そのため、全部は無理ですが。機会を捉えて、少しずつ紹介していきたいと考えています。

授業研究(研究授業)の様子セレクト

7月28日(水)小学校教育研究会(先生方の研修会)が行われました

7月28日(水)は、田村地区小学校教育研究会地区研究協議会が船引小学校をはじめとする各会場で行われました。理科部は三春町の環境創造センター,社会科部は郡山市大安場史跡公園,生活総合部はさくら湖自然観察ステーションでも研修をしました。研修したことを夏休み明けの指導や支援に少しでも生かしていきます。

理科部に所属している先生方の研修の様子

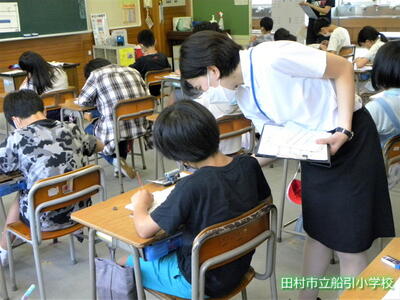

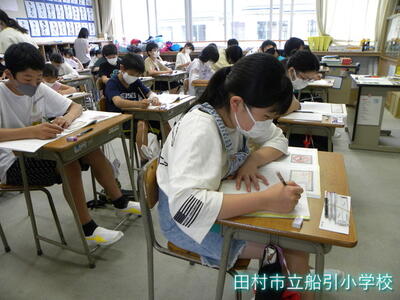

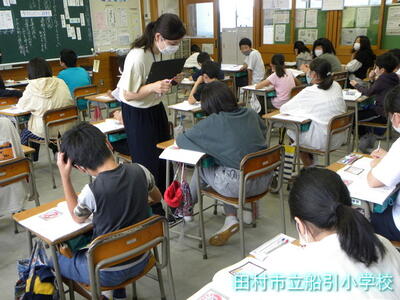

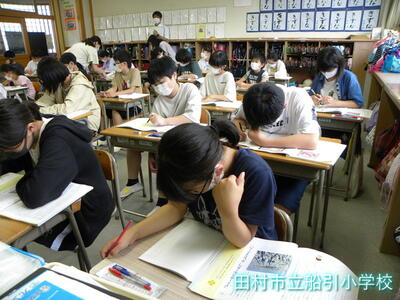

教育指導に関する計画訪問

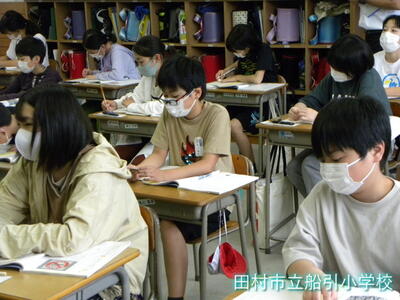

7月16日(金)に教育指導に関する計画訪問がありました。県中教育事務所から9名、田村市教育委員会から7名、計16名の先生方をお迎えして実施しました。本校で授業をしている全ての先生方が授業を見ていただき、それぞれ細部に渡りご指導をいただきました。指導していただいたことは、これからの指導・支援に生かして参ります。

先輩に学ぶ(研修)

私達教職員は現職である限り、常に「研修と修養に努めなければならない」という努力義務があります。教職員一人ひとりの力が高まらなければ、子ども達の力が高まらないからです。

昨日は、経験年数の少ない先生方が、先輩の先生方の授業を見せていただいて、そこから指導法について学ぶという研修を6年3組の道徳の授業を通して行いました。授業を見る側だけでなく、授業を見せる側も研修になっています。高まった指導力は、全て子ども達に還元されていきます。

真剣に道徳の授業に取り組む子ども達(道徳は自分の心と向き合い、心を耕し、心を豊かにする学習です。)

時には、一人でじっくり考え、自分の心と向き合うことも必要です。

時には、同じクラスの友達と意見を交換し合い、改めて自分の考えを見直すことも…。

校内授業研究会

先週の金曜日に6年2組の社会科の授業を提供していただき、校内授業研究会を行いました。校内授業研究会は先生方の指導力向上を目的に、先生方が集まって指導法について検討・協議するものです。研究会で得られたことは、全ての先生方の指導に還元され、それが子ども達の指導に生かされ、最終的に子ども達に還元されます。

6年2組の社会科の授業の様子

先生方も日々研修をしています

先週、6年1組の算数の授業の様子を見せていただく機会がありました。これは、今年度新規に採用された先生方が、先輩の授業を参観してそこから指導法を学ぶという研修の一つです。

子ども達は、緊張することなく落ち着いて学習することができていました。6年生らしいよい授業でした。

授業の様子

服務倫理全体会

本校では、教職員の不祥事防止を目的として、自主的に服務倫理委員会を開催しています。今年度の7回目の服務倫理全体会では、田村警察署から講師を招いて、不祥事防止のための研修を行いました。

校内服務倫理全体会(先生方の会議)

本校では、不祥事根絶のために毎月1回以上「校内服務倫理全体会」を開催しています。今日の全体会では、幹部交番より講師の先生を招いて開催しました。

先生方の研修

校舎の安全点検を行った後、先生方で研修の時間を持ちました。どのようにしたら、英語・外国語の授業が改善されるかについて学ぶことができました。

田村市教育研修会

田村市教育研修会が、文化センターで開催されました。本校からもほとんどの教職員が研修会に参加しました。田村市から京都府や福井県に派遣された教員の報告会等が行われ、参考になる指導実践がたくさんありました。

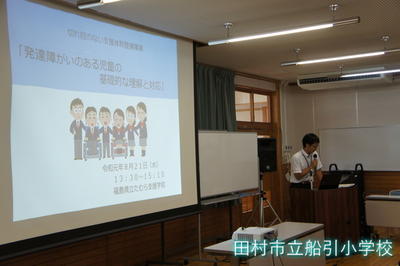

特別支援教育校内研修会

本日は、船引小学校の全教職員が校内研修会に参加しました。「発達障がいのある児童の基礎的な理解と対応」というテーマで2人の講師の先生をお招きし、研修を行いました。

教職員研修旅費教育支援交付

校内研修ための旅費等を弘済会より、助成していただきました。本日の放課後、本校の研修主任が代表でいただきました。これらを船引小学校の子どもたちのために有効に活用させていただきます。

6の2 研究授業 事後研究会

児童の下校後、先生方の研修(事後研究会)が行われました。講師の先生をお迎えし、本日の授業の良かった点などの話し合いが行われました。先生方にとっても有意義な時間となりました。

先生方の研修会(服務倫理研修会)

今日の放課後は、PTA会長をお招きして、服務倫理研修会を行いました。今日の研修のテーマは体罰です。体罰をなくすためには、どうすればよいのかについて、事例をもとに意見を出し合いました。そして、PTA会長の吉田幸司様から講話をいただきました。奥が深く味のある話に、充実した研修となりました。ありがとうございました。

先生方の研修会(服務倫理全体会)

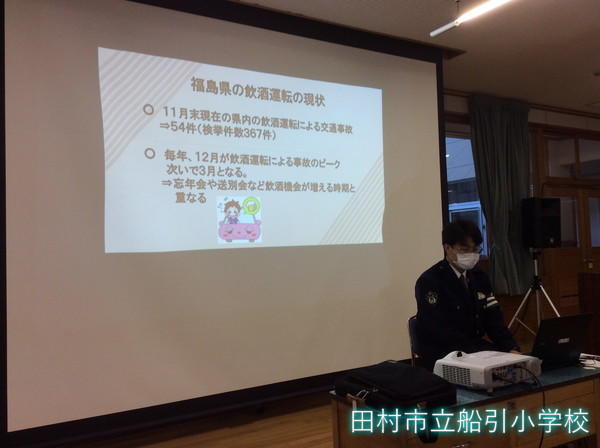

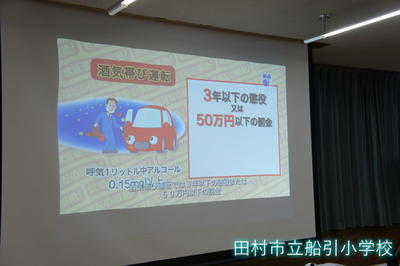

児童の下校後、幹部交番所長 山口哲也様を講師にお迎えして、飲酒運転の防止についての研修を行いました。

飲酒運転が犯罪であることや節度ある飲酒を行わなければいけないことについて、改めて確認しました。

研究公開~事後研究会~

授業後は、各教科に分かれて事後研究会が行われました。

事後研究会では、小グループに分かれて授業での子どもの姿をもとに今日の授業を振り返り、活発な話し合いが行われました。

最後に、指導助言者の先生から、指導力の向上やよりよい授業づくりに向けた貴重なお話をいただきました。

現職教育全体会

今日の放課後は、11月21日(水)に行われる研究公開指導案の事前検討会が行われました。

経験等にかかわらず、よりよい授業の創造を目指して参加者一人一人が主体的に考え、活発な話し合いが行われました。

先生方の研修会(3の2授業の事後研究会)

子どもたちが下校した後、本日行われた3年2組の授業の事後研究会が行われました。

指導助言者として、県中教育事務所指導主事の森藤雅之先生をお招きし、子ども一人ひとりがどのように学習し、どれくらい理解できたかなどについて話し合いを行ったり、助言をいただいたりしました。

研究授業事前研究会

来週、県中教育事務所の森藤指導主事を指導助言者として招いて、3年2組の算数科の研究授業を行います。

今日は、その授業の指導案を全職員で検討しました。

授業者から授業の説明の後、各グループに分かれて、課題提示の方法や適切なまとめ、取り上げる適用問題等について活発に協議されました。

先生方の研修会(船引中学校区 小・中連携研修会)

今日は、船引中学校区の小学校の先生方と、船引中学校の先生方が集まって、研修を行いました。今回の研修では、福島県教育センター指導主事 遠藤潤先生をお招きして、発達課題や校種間連携について学びました。児童理解を行うために、どんな態度で子どもたちに触れ合うのがよいか等、演習を通してわかることがたくさんありました。

船引中学校区小中連携授業研究会②

授業の後は、今日の授業をふりかえって、事後研究会を行いました。

授業者の自評と授業の3つの視点をもとに、12のグループに分かれて、今日の授業で参観者がみとった子どもの姿をもとによりよい授業の創造に向けて活発に協議をしました。

さらに、各グループでの活発な協議の内容を全体で共有し、その後、指導助言者の相澤先生から本時の授業や研究協議をもとに、読みを深める子どもを育むための授業づくりのポイントをご指導いただきました。

参観者も、学びが深まった事後研究会になりました。

よりよい授業をめざして

9月21日(金)に1年4組で行われる船引中学校区小・中連携授業研究会の授業案の検討をしました。

授業者から、本時の授業のねらいや手立て、課題となっている点について説明があり、それらについて各グループで協議をしました。

そこでの意見をもとに、さらによりよい授業づくりに向けて検討を重ねていきます。

先生方の研修会(特別支援校内研修会)

船引小学校の先生方のための勉強会が、食堂で行われました。今回は、福島県特別支援教育センター 指導主事 村岡有加里先生を講師に招き、「通常の学級におけるユニバーサルデザインと合理的配慮」とう演題で、講演していただきました。子どもたちが学んでいく中で、それぞれの子どもに応じた配慮が必要なことや、その配慮を行った場合に、不公平と感じさせないよう、周りの子どもたちを育てていくことの大切さを学ぶことができました。

先生の研修 2日目

本日も先生の企業体験研修が行われ、朝から花市の準備を行いました。

この2日間、教員では経験できない貴重な体験をさせていただきました。

ここで学んだ体験を子どもたちの教育や船引小の職場に生かしていきたいと思います。

夏休みも研修に励んでいます

今日から二日間,ふぁせるたむらで「企業等体験研修」が行われます。

本校の教員もこの研修に参加しています。

午前は,じゃがいもの皮むきや商品の陳列を行ったそうです。

午後は,たくさんの人が買いに来るので,お盆花市で使う新聞紙の準備を行っていました。

何事も事前の準備が大事です。

先生の研修会

夏季休業中は、先生方も多くの研修会で勉強しています。先日は、関本小学校で理科の実技研修会があり、様々な実験の方法を学びました。夏休み明けには、さっそく授業に取り入れていきたいと思いました。

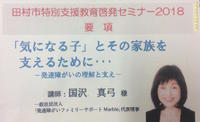

田村市特別支援教育啓発セミナー2018

今日は田村市文化センターで,先生方と保護者を対象にした研修会が行われました。

船引小学校をはじめ田村市内の多くの先生方がこの研修会に参加しました。

講師にフリーアナウンサーの国沢真弓さんをお招きし,「『気になる子』とその家族を支えるために・・・-発達障がいの理解と支えー」という演題で,講演していただきました。

国沢さんの障がいをもつ息子を支援する講演に涙する先生方も多かったです。

先生方の研究会

本日の研究授業について、県中教育事務所指導主事新田展弘先生をお迎えし、先生方の研究会が行われました。

本単元は、割合を学んでいく基礎になるもので、全学年で共通理解を図らなければいけないことを学びました。

5の4算数事後研究会

5年4組の今日の授業を振り返って,事後研究会を行いました。

今日の授業の子どもたちの姿をもとに,よりよい授業を目指して活発な話し合いが行われました。

話し合いのあとは,田仲裕一指導主事から指導助言をいただきました。

今日いただいたご指導をもとに,今求められる資質や能力を育むことができる授業づくりをめざして,本校の研究を更に深めていきます。

田村市教育実践報告会

この実践報告会は,「共に考えましょう 未来を担う児童生徒の教育を!」のテーマのもと,たくさんの田村市内の教員や保護者等が集まり実施されました。

この中で,船引小学校の学力向上に向けた取り組みの発表も行いました。

研修主任・学力向上担当の2名の教員が,「活用力・自己有用感・学ぶ意欲を育む授業改善」~聴き合い,学び合う学びをとおして~というテーマで,発表しました。

「堅実な教育」のもと,常日頃から組織的・継続的に行っている学校の取り組みが,「学力の向上」と「親和的なまとまりのある学級づくり」に結びついていることを発表しました。

また,本校の取り組みを視覚的にも分かりやすくまとめたプレゼンテーションを準備し,研修主任が力強く丁寧な語り口で説明したので,来場者は本校の取り組みを興味をもって聞いていました。

教育講演会に参加

講師は文科省の外国語教育推進室教科調査官の直山木綿子先生,演題は「小学校における外国語教育移行期に向けて」でした。

外国語科及び外国語活動がH32年の全面実施に向けて,移行期となる次年度からの指導がいかに重要であるかを教えていただきました。

先生方の研修「服務倫理全体会」

研修会では,担当教員が中心となって,日本自動車連盟の「危険予知・事故回避トレーニング」を活用しながら安全運転へ向けた意識の啓発を図りました。

所長様には,服務倫理意識の啓発に向けて本校がしっかり取り組んでいる様子をご覧いただきました。また,講話として,ちょっとした気の緩みが自分が大切にしているものを全て壊してしますことになることを具体例を交えながらお話ししていただきました。

今日の研修会を通して,本校から不祥事を絶対に起こさないよう服務倫理を遵守していかなけけばならないという意識が高まりました。

小・中連携事業 第4回授業研究

本校の全教員も参加して授業を参観した後、事後研究会に参加しました。

講師の宮城教育大学名誉教授の相澤秀夫教授から本校での研究の取り組みも紹介されました。

これからも研究を深め、よい授業を実践できるよう取り組んでいきたいと思います。

研究公開に向けて

学校全体で力を合わせて,よりよい授業づくりを進めています。

現職教育(先生方の勉強会)

これからの小学校外国語教育や学校教育マネジメントについて、研修会に参加した先生方を講師にして、先生方全員で学び合いました。

講師になった先生方は、明日からの授業に生かせるよう工夫しながら伝達講習を行いました。

新しい教授法について学ぶことができ、先生方のやる気、元気、勇気が感じられた1時間となりました。

研修中

現職教育全体会

教材や子どもの実態,授業者の思いや考えを受けて,よりよい授業展開や指導方法などについて活発な話し合いが行われました。

今日の話し合いを受けて,よりよい授業めざして指導案を更に検討していきます。

船引中学校区小・中連携研修会

講師に福島県教育センター指導主事 村上潤一先生をお招きし,開催されました。

研修会には,船引中、美山小、瀬川小、要田小、船引小学校から約60数名の先生が参加し,「教育・心理調査実施の目的と結果の活用に関する講話」を聴きました。

研修では,満足型の学級(児童生徒がみんなに認められていると感じる学級)をつくるためには,Q-U検査をどのように活用し,どのように実践していけばよいのか,について学びました。

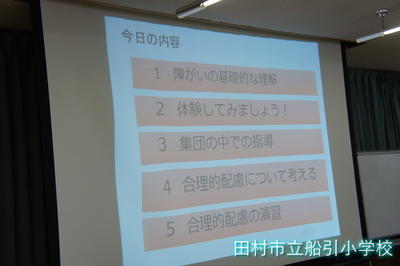

特別支援教育校内研修会

演題は,「通常の学級で学ぶ児童の多様な学びと授業」です。

様々な学びのスタイルをもった子どもたちに対応した,より多くの子どもにとって最適な授業をつくるための授業改善の視点について講演いただき,多くのことを学ぶことができました。

栄養職員研修会を2年1組で行いました!

まずは,嫌いな食べ物にはどんな物があるのか発表し,確かめました。

その後,栄養教諭から食べ物の3つの働きやバランスよく食べることの大切さについて話がありました。子どもたちは,真剣に話を聞いていました。

どのようにしたら嫌いな食べ物でも食べられるようになるのか話し合いました。

お家の方が,野菜を細かくしたり,薄くしたりしている工夫や好きなメニューに混ぜている工夫,一緒に料理することで食べるようにする工夫など子どもたちはお家の方の工夫もとに考えていました。

現職教育 ブロック研修

国語部,算数部,特別支援部に分かれて代表者の授業について検討をしました。

予定時間を過ぎても話し合う部もありました。

11月には,研究を公開します。

船引中学校区小中連携研修会 QUの活用

船引中学校区の教員が集まって,講義を聞き、グループに分かれて実際に検査結果分析演習を行いました。

検査結果のどの値に着目すればよいのか,どのような見立てができるのか,学級集団の状況を把握し,必要な対策を見出していく過程を学ぶことができました。

QU検査の2回目が来週予定されています。

学んだことを生かし,すぐに分析し,対策を立てよりよい学級づくりにつなげていきます。

5の3公開授業の事後研究会

視点に沿って,グループごとに話し合いを深めていきました。

司会がグループの話題を取り上げ、話題をつないで全体協議をしました。

5の3の授業の一場面ような展開になりました。

最後に,相澤先生から授業,音読指導、物語文の指導の要点についてご指導いただきました。

授業改善につながることばをたくさんいただきました。

船引中学校区小・中連携第2回授業研究会

総勢およそ60名の参観者の中の授業です。

子どもたちは,きっと緊張したことでしょう。

「しっとりとした授業だった」「休み時間から黙読をしていて授業が始まっていた」「最後の一斉読みはすてきだった」とは講師の宮城教育大学大学院名誉教授の相澤秀夫先生のことばです。

これまでしっかりと学習を積み上げてきたことが見える授業でした。

英語指導について学ぶ

放課後に,夏休みに代表者が参加した研修会の伝達講習を行いました。

今回は,ずばり「外国語・英語指導」についての研修をしました。

授業の様子を映像で見ながら,模擬授業を行いながら研修を行いました。

2020年から子どもたちは教科として英語を5・6年生で70時間,外国語活動として3・4年生で35時間学ぶことになります。

外国語指導の技量アップは,教員の関心事です。

たいへん意味ある研修となりました。

特別支援教育校内研修会を実施

「特別支援教育と学力向上~どの子もわかる,できる授業をめざして~」と題した講演では,「特別支援教育の推進は,通常の学級の児童の学力向上に貢献している。」や「学力向上の基盤は,心の居場所づくり・絆づくりができる温かな学級づくりである。」との見解から,多くの示唆を与えてくださいました。

これらを,夏休み明けの授業に,さっそく活かしていきたいと思います。

服務倫理全体会(人権についての研修会)

子どもたちに再開する直前に,人権意識を高めようと服務倫理全体会を実施しました。

セクハラやパワハラについて資料映像を見て考えたり,学校内で子どもと接する様々な場面における発言の問題点について話し合ったりしました。

何気なく言ってしまいそうな言葉もあり,常に人権についての意識をもって話したり,接したりしなくてはいけないことを確認できました。

特別支援授業研事後研究会

テレビには,夏休み直前に行った研究授業が流れていました。

その映像を見ながら,話し合いをしてました。

夏休みを利用して授業の事後研究会をたっぷり行っていました。

船引中学校区小中連携授業研究会 中1道徳です!

年3回実施していますが,今回は第1回目です。

船引中学校1年生の道徳の授業でした。

卒業した子どもたちの学ぶ姿をじっくり見ようと楽しみにして参加しました。

資料をもとに家族愛について,友達の考えに耳を傾け,自分を見つめる姿が見られました。

授業の後には,協議会を実施しました。

6グループに分かれて,視点に沿って話し合いました。

最後に宮城教育大学名誉教授の相澤秀夫先生から授業で大切にしたいことについて話していただきました。

今後授業進める上で大切にしたいことを確かめることができました。

弘済会研修旅費助成金交付式

先進校視察などの研修旅費として有効活用させていただきます。

こんなときどうする?生徒指導全体会

今月は,事例研究会として,保護者役,担任役,観察者に分かれて役割演技を行いながらどう対応するのか,課題は何かなどについて話し合いました。

各自が振り返りをした後にそれぞれのグループの意見を共有すると,共通の視点が見えてきました。

それぞれに大切な視点を見いだすことができたたいへん有意義な研修となりました。

教育委員会学校訪問

今日は,田村市教育委員会からお客さんがおいでになり,子どもたちが落ち着いて一生懸命学習する様子をご覧いただきました。

実践授業続々!

今回は4年3組の算数科の授業が公開されました。

「わり算」の単元における倍概念の学習でした。

既習の内容を丁寧に確認してから,様々な表し方を用いつつ倍について考えていきました。

授業研究の話し合い

今回は,その授業について事前に話し合いをしました。

ねらいはどうか,手立てはどうか,こんな方法は・・・

よりよい授業になるようまだまだ検討を重ねていきます。

現職授業研究開始

現職主任が,本校の目指す授業像や授業参観,授業研究について実際に授業を公開して提案しました。

5年国語科の授業でした。

物語の中心となる女の子の心の変化について,友達と話し合いながら迫ることができました。

よりよい授業を目指し,研修を重ねていきます。

事後研究会

田村市教育委員会指導主事小荒井新佐様を講師にお招きして進めました。

グループごとに担当視点を中心に協議しました。

授業における子どもの姿を語りながら,成果や課題を見出していきました。

今回の話し合いを受けて,来週は5年2組と5年4組で研究授業を行います。

楽しみです。

まだまだ授業研究やってます!5の1算数科

今回は5年1組の算数科です。

福島県算数科指導事例集から「百分率とグラフ」の問題に取り組みました。

この単元の内容は,例年理解や定着において課題とされています。

事例集活用の研修や単元の終末における習熟の時間の在り方の検討など研修材料の多い研究会でした。

田村市教育実践報告会に参加

中学校区での取り組みや代表校の実践などの紹介がありました。

さらに,田村市学校教育指導員による課題別研究の報告がありました。

(ちなみに,船引小学校には2名の田村市学校教育指導員がいます。)

他校の取り組みを知り,刺激を受けた研修となりました。

田村地区教職員研究物展審査会

40名近くの審査委員が集まり,一日かかっての審査会です。

明日からは,展示会になります。

様々なテーマで研究された集録が並んでいます。

展示会会場が本校なので,じっくり拝見したいと思います。

第9回服務倫理委員会 PTA会長参加

15日に第9回の服務倫理委員会が行われ,今回はPTA会長さんを外部講師として招き実施しました。

協議は,飲酒運転に係る事例検討や職員から募集した標語の審査を中心に行いました。

PTA会長さんからは,自分の会社で行っている取り組みも学校で行っている不祥事の未然防止に向けた取り組みも共通するものであること,今回の協議に参加することで改めて自分の会社を振り返ることができたことなどの話がありました。

まだまだ授業研究

一つの山を越えましたが,研究は日々続きます。

さっそく,公開翌日には6年4組と1年1組で授業研究が行われました。

子どもたちにとってよりよい授業なるように,研修は続きます。

研究公開

国語科,算数科,特別活動において授業を公開し,田村地域各小学校から集まった参会者と本校職員とが一緒になって協議をしました。

子どもの学ぶ姿が数多く語られ,子どもの姿を通して,授業について振り返ることができました。

実りある研究公開となりました。

6年3組,2年2組,すくすく学級のみなさん,すてきな授業を提供してくれてありがとう。

参会の皆さん,貴重なご意見くださり,感謝いたします。

第8回服務倫理委員会

今回の協議内容は次の5点です。

・セクハラ・わいせつ行為防止について

・10月のチェックシートの結果

・不祥事防止の標語コンクール実施について

・不祥事根絶のための行動計画の中間点検

・外部委員の導入

事例を取り上げながら,個人として組織としてできることを話し合いました。

第9回服務倫理委員会には,PTA会長さんに外部委員として出席していただくことになりました。

研究公開に向けて検討会

それに向けた検討会や準備が続きます。

今回は全体会として,授業案の修正点や公開当日の動きなどを確認しました。

公開が間近に迫っていることを実感します。

算数・数学学力向上のための研修会 伝達

研修会で学んだ内容を伝達講習しました。

研修会の内容を確認し,算数科の「活用に関する問題(B問題)」について問題を解いて子どもがつまずくポイントを話し合いました。

授業案検討会

その授業案の検討会を実施しました。

3グループに分かれて,付せんに意見を記しつつ,ポイントに沿って協議しました。

限られた時間でしたが,様々な意見が出されました。

授業研究4年2組「ごんの気持ち」

今日は,中学年ブロックでの授業研究でした。

しっとりと音読をして,自分の考えをノートにまとめ,話し合いながら友だちの話を記録して学びを深めていました。

子どもも教師も学びの秋です。

弘済会研究論文助成金交付式

この助成金を活用して,研究をさらに推進させていきます。

そして,子どもたちへの教育を充実させていきます。

第2回研修会は「QU」

QUというアンケート調査の目的や活用について研修をしました。

これまでも,学級集団の状況や子どもの理解に活用してきました。

今回の研修では,結果分析の重点箇所や項目間の関係性などより実効性のある結果分析方法と活用方法を学ぶことができました。

たいへん実り多い研修となりました。

弘済会助成金・教育支援金交付式

本日,弘済会から弘済会助成金と教育支援金を交付していただきました。

研修費や教材,書籍の購入など,研究を推進する上で,大きな支えとなっています。

本校の教育研究に役立てていきたいと思います。

さっそく授業研究です!

1年国語科の授業研究を行いました。

説明文の学習でした。

しっかり音読をしてから,問いに対する答えを見つける活動をしました。

子どもたちは,話し合いながら,問いと答えがセットになって何度も出てくる文と問いが一つで答えが並んでいる文があることに気付いていきました。

子どもたちの学ぶ姿をもとに,学び合いについて研究しています。

来週もぞくぞく授業研究が続きます。

特別支援教育校内研修会

本年度は,福島市立福島養護学校長の塚野薫先生をお招きして講演していただきました。

「どの子もわかる授業を創る」として,ご自身の小学校,養護学校での教職経験や巡回相談員の経験から,授業の要点を話してくださいました。

子どもにとってわかる授業づくりの大切さを再認識し,子どもの前に立つ教師としての在り方について見つめ直すことのできた研修会でした。

船引小で研究会

船引小学校は,7教科部会の会場となりました。

資料を持ち寄って,日々の授業について報告したり,代表者による授業研究について協議したりしました。

さらに,実技講習を実施し,各自の研修を深めました。

第2回全体研修

子どもたちは,あまりの意味,あまりと除数の関係について友だちと話し合いながら考えていきました。

聴く話す関係がしっかりしていて,よく聴き,よく話す子どもたちに感心しました。

特別支援教育啓発セミナー

特別支援教育についてとても学ぶことのできたセミナーでした。

講師の方のお話は,子どもの姿が浮かんでくるような具体的で分かりやすいお話でした。

納得することが多く,たいへん有意義な研修でした。

第1回校内全体授業研究会

「走れ」の3の場面を上手に音読する姿,のぶよの気持ちを深く読み取る姿に,参観していた先生方も感心しました。

放課後には,今日の授業を振り返って,活発な協議を行いました。

授業力の向上をめざして,これからも研究を深めていきます。

船引中学校区小中連携事業 研修会

相澤先生にお越しいただき,道徳の示範授業を行っていただきました。

船引小学校からも6年1組の子どもたちが授業に参加しました。

子どもたちは,自分の考えをノートに書き,友だちの考えを聴き,さらにノートに書き加え、考えを深めていきました。

最後に相澤先生から講話をいただきました。

これまでの自分の授業について振り返り,これからの授業について見定める時間となりました。

AED確認会

運動会の全体練習が始まります。

その前に,子どもたちの安全のため,AEDの場所と取り出し方,使用方法について養護教諭を中心に全職員で確認しました。

毎年,心肺蘇生やAEDについて青少年赤十字の講習会や厚生委員会主催の研修会で学習してきています。

何事もなければそれにこしたことはありませんが,いざというときに備えて,船引小職員全員がすぐに動けるように確認会を行っています。

小学校教育研究会

午後からは,船引小学校会場で田村地区の小学校教員の研究会が行われました。

総会の後は,教科等の部会に分かれて,協議をしました。

それぞれにテーマをもちながら,研究に取り組んでいきます。

第2回特別支援教育校内研修会

今回は聴覚障がいについての研修でした。

福島県養護教育センター指導主事 齋藤成子様を講師にお迎えし,きこえにくさがある児童が学習する様子を参観していただき,教師の具体的な支援について助言をいただきました。

その後,齋藤先生から「難聴児のきこえにくさと効果的な支援」と題して,難聴児のきこえのシミュレーション,補聴器やFM補聴システムの効果的な活用,周囲の人たちの理解などについて,分かりやすくお話しいただきました。

「分かりやすい環境とかかわり」が基本であることを全職員で確認しました。

田村市教育実践報告会

教職員は,子どもたちが下校してから何をしていたかというと,文化センターにて行われた田村市の小中学校や養護教諭部会,学校教育指導委員による実践報告会に参加していました。

小中連携の取り組みや学力向上の取り組みなど,それぞれの地区や学校での取り組みを知ることができました。

実践の成果や課題を共有することによって,これからの教育活動をよりよくしていくことにつなげていきたいと思います。

弘済会表彰

職員の研修費用や授業で活用する教材や備品の購入のために活用させていただきます。

事後研究会の様子

ワークショップ型で進め,付せんに「よかったところ」と「改善点」を書き出し,それを基に考えを話していきました。

たくさんの意見をいただくことができました。

【2年 国語科】

【3年算数科】

【6年算数科】

【特別支援】

研究公開 にこにこ学級

たくさんの先生方に算数科の授業を見ていただきました。

授業の前半は,「合わせると?」「ガッシャン!」「繰り上がると?」などの言葉が自然に出てきて説明する場面が見られました。後半は,それぞれが前半に学習したことを活用して,お友だちとお買い物ごっこを楽しみました。ほどよい緊張の中で,集中して学習に取り組み,満足して終えることができた子どもたちの表情がとても印象的でした。

研究公開 6年4組

6年4組で算数科の公開授業が行われました。今日の内容は、点を結んで作った図形から「きまり」を見つけるというものでした。一人一人が積極的に意見を出し合うだけでなく、友達の考えから大切なことに気付くなど、学級全体で学ぼうとする姿を見ることができました。

研究公開3年1組

3年生では、算数科の「分数のたし算」の学習を行いました。

「10分の3+10分の2」はいくつになるのかな・・・?

「10分の5?」それとも「20分5?」

子どもたちは図や数直線や言葉での説明をわかりやすくノートにまとめ、それらをもとに全体で考えていきました。

「10分の1の何個分で考えるから、分母はたさないんだ!」

分母はたさないで、分子はたすことの意味を、子どもたちはしっかりと理解していました。

ご参観くださった他校の先生方からも、しっかりと問題に取り組む姿、積極的に意見を言おうとする姿、友達ができたことを褒める姿など、子どもたちの一生けん命な姿が見られた授業であったとのお褒めの言葉をいただきました。

研究公開2年3組

2年3組では、国語「ビーバーの大工事」の学習を見ていただきました。

ビーバーのダム作りのひみつを読み取ることができました。

ダム作りの順序や工夫について、話し合ったり動作で表したりしました。

最後に、クイズを作りまとめました。ペアで協力してひみつを見つけることができました。

学習指導法研究会 図画工作部会

船引小学校は,図画工作科研究部会の研究授業の公開と研究協議の会場となりました。

研究授業は3年4組でした。

「アートたんけんたい」という題材で,鑑賞の学習でした。

自分たちで撮影した写真のなかから選んだ1枚を学級のみんなで見て,感じたことや気付いたことを活発に話し合っていました。

「そう見えたのか」と子どもの見方のやわらかさに感心させられる場面が何度もありました。

体力向上を図る指導方法に関する研修会

屋外の遊具を活用するための研修会が行われました。

講師は 福島大学人間発達文化学類 教授 森 知高 先生でした。

福島県の子どもたちの体力の現状や体育科で取り組む「運動身体づくりプログラム」の意義について講義と実技で指導してくださいました。

体と心の力を高めるために体育科の授業でどんどん運動していきますよ。

校内研修その2

休憩を挟んで,研修会第2弾です。

先日行われた,田村市学力向上推進会議第2回授業研究会の授業についてビデオを見ながら振り返りました。

校長が司会を務め,学び合う授業の要点について話し合いました。

それぞれに自らの授業を磨き上げるヒントを得ることのできた研修でした。

校内研修その1

研修会第1弾は,校内環境整備研修です。

この研修では,学年や学級の取り組みを見ながら,望ましい教育環境作りについて確認しました。

第3回全体授業研究会

1年3組小沼学級での算数科の授業を参観し,研究の視点に沿って協議しました。

1年3組の子どもたちは,授業のはじめから大変意欲的でした。

一人一人が9+4の計算の仕方についてブロックや図を用いて説明を考えました。

みんなでの話し合いでは,友だちの説明を聴きながら,10のまとまりをつくることのよさに気付いていきました。

授業後の事後研究会では,小集団に分かれて授業について協議しました。

あっという間に過ぎてしまい,時間が足りないぐらいでした。

30日(火)には市内小中学校からも教職員が船引小学校に集まり,授業研究会が行われます。

次回は,4年4組の出番です。

「運動身体づくりプログラム」講座

本校からは,5名の職員が参加し,プログラムのねらいや趣旨を確認し,プログラムのポイントを実際に動いて学びました。

本プログラムを毎時間の体育科の授業に取り入れて継続して取り組むことで,体力や運動能力を高めることになります。

プログラムなので毎時間取り組みます。しかし,同じ内容ばかりでは,子どもたちにも飽きがきてしまいます。

そんな課題を克服するような,子どもたちが楽しみながら取り組める工夫をいくつも紹介していただきました。

これからの体育科の授業がまた一段と楽しくなることでしょう。

船引中学校区小中連携事業授業研究会

船引中学校区の小中の教員が70名以上の集まり,1年生の数学科の授業を参観し,協議しました。

今回も授業における子どもの姿から,いろいろと考えさせられました。

指導助言者は,宮城教育大学大学院教授の相澤秀夫先生でした。

相澤先生は,昨年度から船引小学校の子どもたちの姿を何度も見てくださっています。

その子どもたちが中学生になって見せる姿をどう感じたのか,どんなお話があるのかたいへん興味のあるところでした。

相澤先生からは,授業の要点についてのお話があり,すぐにでも取り入れたいと考えました。

学ぶべきことの多い研修会でした。

小学校教育課程研究協議会

午後からの研究協議会は,3年1組と6年4組の算数科の授業をモデル授業として参加者で参観し,その授業をもとにして今求められる算数科の授業について話し合いを行いました。

70人以上の参加者と本校職員が授業を参観したので,1学級あたり,50人近くの参観者となりました。

子どもたちはさぞかし緊張したことでしょう。その中でも,しっかり学習に取り組んでいました。

教員研修会の様子

夏休み明け,子どもたちに充実した授業ができるよう,熱心に研修しました。

特別支援教育啓発セミナーin田村

午後からは,田村市文化センターでの研修に参加しました。

今回は,「特別支援教育啓発セミナー2014in田村」として,特別支援に関する研修に参加しました。

パネルディスカッションでは,本校教諭の鈴木敏夫がパネリストとして登壇し,学校における取り組みや研究等にふれながら,キーワードの「つなぐ」について話をしました。

講演では,国立特別支援教育総合研究所研究委員の梅田真理さんが「発達障がいのある子どもへの教育的支援」という演題でお話をして下さいました。

教育的支援の要点をとても分かりやすくお話してくださいました。

4の2授業研究

先日の4年1組と同じ「広告と説明書を読み比べよう」の単元でした。

教科書に掲載された広告と担任が制作したちらしとを比較しながら,子どもたちは自分たちの力で広告の表現の工夫やよさを見つけていきました。

グループでの話し合いの場面でも友だちの話にじっくりと耳を傾ける姿や友だちの考えを受け入れ,自分のシートに書き加える姿など互いに学び合う姿が見られました。

授業研究はまだまだ続きます。

授業研究

一つ目は,4年1組小澤学級で国語科の授業研究です。

目的による表し方の違いについて,広告と説明書の2つの教材を比較しながらそれらの違いを探していきました。

広告と説明書を比べながらていねいに読み,見つけた違いを友だちとのペアで意見交換して確かめ合っていました。

後半では全員で違いについてまとめ上げていきました。

二つ目は,1年2組三浦学級で行われた算数科の授業研究です。

足し算(加法)の問題作りをしながら足し算の「あわせて」と「ふえると」の意味について理解を深めることをねらった授業でした。

ブロックを使いながら考えたり,考えたことを黒板の前で発表したりすることができました。

まだまだ研究授業は続きます。

校内授業研究会

今年度の校内研究テーマは,「ともに学び合う授業の創造」です。

5校時に4年4組の国語の授業を参観し,子どもたちが下校した後,研究協議会を開きました。

授業での子どもたちの発言や姿から,教師の指導方法について話し合いをし,よりよい授業づくりを目指しています。

「学習コーナー」

「生徒指導コーナー」

健康観察アプリ「リーバー」利用方法

必要になった時にご覧ください。PDFファイルをクリックしてください。

令和6年度図書だより

ほけんだより

スクールカウンセラーだより

「給食関係コーナー」

令和6年度給食だより

今月の献立

「PTA・児童後援会コーナー」

令和6年度PTA安全互助会からのご案内_保護者配布資料.pdf

令和6年度年間行事予定表をアップしました。ご活用ください。要望がありましたので、PDF版としました。

令和6年度年間行事予定表

福島県田村市船引町船引字南元町1番地

TEL 0247-82-0044

FAX 0247-81-1786