PTAの活動

今日の給食 英語でドイツは「Germanジャーマニィ」)」、「German(ジャーマン)」は、「ドイツの・ドイツ人の」という意味です。こんだてひょうの給食センターからのメッセージにもあるように、ジャーマンポテトはドイツの料理を参考に作られたものです。ビタミンCが多く含まれており「大地のりんご」と呼ばれています。

ジャガイモはナス科ナス属の植物で、地下茎の茎の部分を食べています。(根ではありません。)ジャガイモ100gあたり28㎎のビタミンCが含まれています。

【今日のメニュー】きのこのスープスパゲッティ・ミートオムレツ&ケチャップ・ジャーマンポテト・牛乳

栄養価635㎉塩分2.4g

盛りつけた様子です。

6年生は、明日も「お弁当の日」です。

お知らせ

全校集会の記事でも少し触れましたが、「田村地区児童理科作品展」で特選になったお子さんへも賞状伝達を行いました。

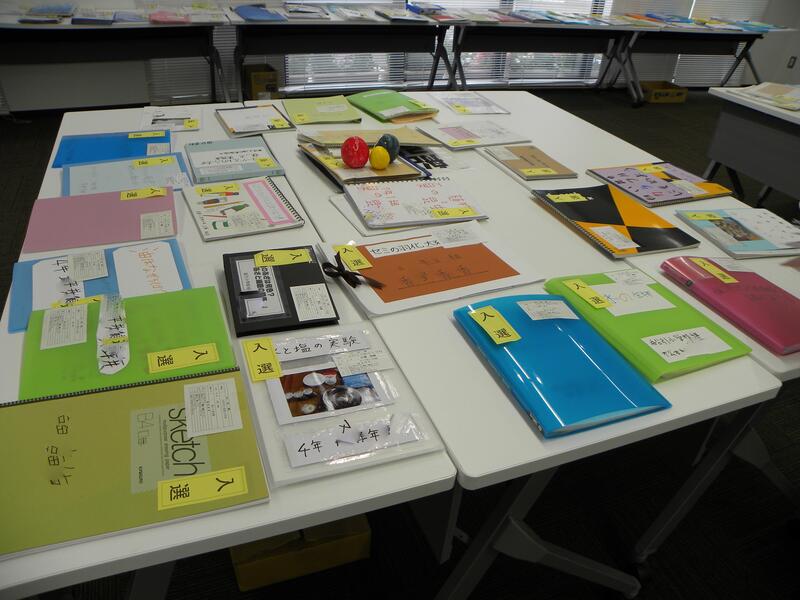

特選となった7名のお子さんのうち、6名が1~3年生でした。今年は特に1年生と3年生の頑張りが目立ちました。出品数は1年生が23点、3年生が28点と二学年で55%を占めました。

1年生の作品(研究物)どれも素晴らしかったです。校内審査をしていてとても楽しかったです。感動しました。来年も多くの素晴らしい作品が集まるって来るのではないかと思うと今から楽しみです。(理科主任)

1・2年生では、まだ理科の学習を行っていませんので、生活科の学習とのつながりを考えること、身近な自然や生き物・科学的なものに目を向けた関わりから生まれた素朴な疑問を、根気強く継続して観察し、見つめ続けることが大切です。

1年生の作品の例「のこりぞめをしてみよう」「まんげきょうをつくろう」どちらもとてもきれいです。

PTAの活動

すっぱいもの・苦いものが食べられるようになるわけ

以前、すっぱいものは腐っているもので、苦いものは毒と感じるのは本能だとお話ししましたが、なぜ食べられるようになると思いますか?それは、学習するからです。事例を3つ挙げてみます。

①1964年の東京オリンピックの食堂でのエピソードです。食堂でおいしそうに「梅干し・のり・納豆」を食べる日本人選手を見て、外国人選手は「なぜ、日本人は黒い紙や腐ったものを食べているんだ?」と思ったそうです。

➁ドイツやイギリスは「ジャガイモ」が主食ですが、ジャガイモが普及するまで(食べ物だと認識されるまで)には大変長い時間がかかったそうです。以前お話したように、ジャガイモの芽や緑色になった皮には、「ソラニン」という毒があります。科学的知識の乏しかった何百年も前では、食中毒の原因となる食べ物を食べろと言われても、みんなが敬遠するのは当たり前ですね。

➂日本人が「梅干し・のり・ピーマン・納豆」などを食べられるようになるのは、一緒に食事をする家族が美味しそうに食べているのを見て、食べられるものだと認識するようになるからです。

次回のテーマは、「子どもの好き嫌いをなくすには」です。

4の1の給食の様子(写真を撮りに行くのが遅くなってしまい、食べ終わりそうなお子さんもいました。)

PTAの活動

今日の給食 今日の給食には「都路小学校で開発されたキュウリジャム」を使ったサラダが出ました。特産品のきゅうりをジャムにする斬新なアイディアで毎年製造されているものです。(参考:給食センターからのメッセージより)

【今日のメニュー】ごはん・ハンバーグおろしソースかけ・キュウリジャムサラダ・ごまみそ汁・牛乳

栄養価632㎉塩分3.2g

キュウリジャムサラダです。「キュウリジャム」は隠し味といった感じで、ほのかな甘さを感じるやさしい味になっていました。

今日の出来事

新型コロナウィルス感染予防のため、全校集会は「テレビ放送」で行っています。

昨日全校集会が行われ、各種コンクールで上位入賞した子ども達への賞状伝達を行いました。

①令和3年度田村市少年の主張大会(8/31日に紹介済み):最優秀賞 優秀賞

➁漢字検定:満点者代表

➂下水道ポスターコンクール:田村市長賞 大滝根水環境センター所長賞 公益財団法人福島県下水道公社理事長賞

④田村地区児童理科作品展☞「理科の自由研究➂」の記事をご覧ください。

賞状伝達のあと、校長先生から「本当のたくましさとは(運動会の話)」というお話があり、子ども達は校長先生のお話に聞き入っていました。お忙しい方は、色を付けた部分だけでもお読みください。

全校集会の話(運動会)R3.9.13.jtd【改】.pdf

校長先生の話を聞く子ども達(4年生)

6学年の様子

明日「地区小学校陸上競技大会」が「田村市陸上競技場」で開催されます。参加する6年生は校庭で最後の調整を行いました。

お知らせ

①新型コロナウィルス感染予防のため、無観客で実施されます。

➁6年生は明日実施する・しないにかかわらず、15日(水)・16日(木)は「お弁当の日」になります。

➂明日荒天で実施できなくなった場合明後日に順延となります。その場合、明日は通常授業となります。

今日の出来事

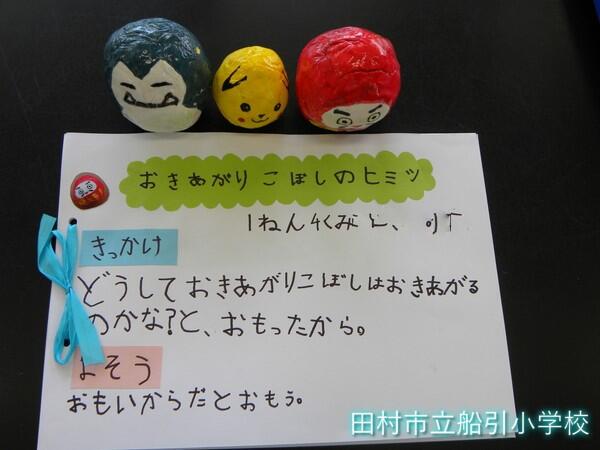

「田村地区児童理科作品展」が11日(土)・12日(日)の両日、コミュタン福島で開催されました。2日間で約600人の来場者がありました。多くの方に見ていただくことができました。2日目の午後、受付業務をしながら来場者の様子を見せていただいたところ、本校1年生の作品の「りゅうぐうのつかいの模型」や「おきあがりこぼし」はひときわ目を引いており、多くの来場者が熱心に見入っていました。また、ほとんどの方が特選作品を熱心にご覧になっていました。

児童理科作品展について紹介された新聞記事(令和3年9月12日付福島民報新聞より)

個人情報保護のため、一部写真を加工しています。

1学年の様子

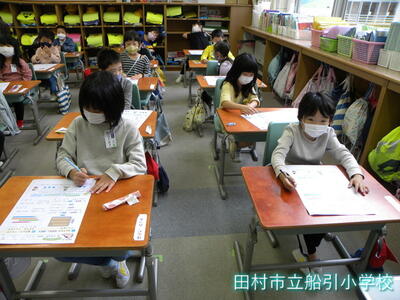

1の4では、先週「どちらがながい」のまとめのテストを行いました。テストは子ども達にとっては、「自分がどれだけ理解できたか?」「自分はどれだけ技能が身についたか?」などを確かめるものです。一方、指導者側にとってテストは、自分の指導がどうであったかを振り返る資料になります。クラスで一人も満点をとる児童がいなかった時は、「指導すべきことが何か抜けていたのではないか?」「自分の指導に改善すべき点があるのではないか?」など、課題が見つかり次の指導へ生かす資料となります。全員が満点なら、子どももうれしいし、指導者もうれしいという、Win Winの関係になれてとてもハッピーです。子ども達と共にWin Winの関係を目指して頑張ります。

カメラを向けられるとどうしてもカメラを意識してしまうようです。集中力を途切れさしてしまったかもしれません。反省!

今日の出来事

9月9日(木)の昼休みに、事前に予告をせずに避難訓練を実施しました。これは、自分の周りに大人(教職員)がいない時に、どう判断して、どう行動すればよいか考えさせるために行ったものです。クラスごとに事前指導を行ってから行いましたが、課題も見えてきました。1・2年生は、天気がよかったこともあり、ほとんどの子ども達が校庭で遊んでいました。ところが、避難訓練の放送が始まると校庭にいた子ども達は昇降口に猛ダッシュ、次々と自分の教室(担任の先生のもと)へ行きました。中には、上履きを履かず手に持ったまま教室へ戻った子どももいました。1・2年生の特徴として、危険な目に遭うと自分が一番信頼できる人のもとへ行こうとする傾向があります。この場面での正しい判断は、校庭の真ん中に集まり静かに座って待つことでした。また、校庭に留まろうとした子ども達も次々に昇降口へ向かって駆け出す友達を見て、自分の判断が間違っているのではないかと考えたようです。群集心理といえます。避難訓練を実施して、私達も反省すべき点がたくさんありました。これからの指導に生かし、絶対に子ども達の命を守るという決意を新たにした避難訓練でした。

教室で一緒に本を読んだり、楽しくオセロをしたりして遊ぶ子ども達。昼休みの過ごし方は様々です。

避難しようと廊下に出た子ども達と、校庭から帰ってきた子ども達。腰を低くして、頭を守ろうとしました。

揺れがおさまり、自主的に次々と校庭に避難する子ども達

クラスごとに整列して避難する訓練とは違い、様々な場所からバラバラに集まってくる子ども達。全員が集まるまで大混乱

事後指導で、校長先生の話を聞き、反省を次に生かそうとする子ども達

PTAの活動

給食豆知識のこのコーナー、毎日何を書こうか考える日々が続いています。せっかく今日の給食に「鯛」が出たので、今回は給食から少し離れて「鯛めし」についてお話したいと思います。「鯛めし」というと、一般的には焼き鯛の炊き込みご飯を思い浮かべると思います。しかし、愛媛県宇和島地方では、鯛の刺身を載せたものを「鯛めし」と呼ぶそうです。福島県で食べられているものだと海鮮丼が近いような気がします。食に関する興味・関心を広げたり、食事の際の話題になったりするのも、給食のよさですね。

3の1の給食の様子(今日はクラスに誕生日のお子さんがいたようで、牛乳による乾杯で給食が始まりました。)