みやまっ子の日記

もち つきました②

もち つきました②

5年生のもちつきには、たくさんのボランティアの皆様がお手伝いをしてくださいました。臼は瀬川小等にあったものを、きれいにカンナをかけて持ってきてくださいました。もち米の準備には、前日に学校に来て、ご指導をいただきました。今日も、子どもたちが活動する1時間以上前から、様々な準備をしていただきました。もちをつくまでの手際のよさと協力体制は、見事と言うほかはありません。

もち つきました①

もち つきました①

5年生は、総合的な学習の時間にもちつきをしました。春にお米を植え、秋に収穫をして、ようやくもちをつくところまでたどり着きました。田んぼを提供してくださった面川さんをはじめ、たくさんのボランティアの方が今日のもちつきを支えてくださいました。本当にありがとうございました。お陰様で、楽しくもちをつき、おいしくいただきました。

重い杵(きね)に悪戦苦闘しながらも、なんとかもちをつきあげました。よかった、よかった。

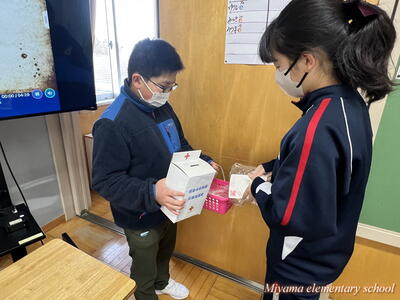

書き損じはがきを寄贈しました

書き損じはがきを寄贈しました

ボランティア委員会が全校生に呼びかけて集めた「書き損じはがき」を、本日障がい者自立生活支援センターに寄贈しました。ご家庭でのご協力、ありがとうございました。支援センターからは、ボランティア活動優秀校として感謝状をいただきました。子どもたちの活動が、身近な人の役に立つという経験は、まさにボランティア精神を育みます。

卒業アルバムの写真撮影

卒業アルバムの写真撮影

6年生は、卒業アルバムの文集づくりを進めています。同時に、アルバムに載せる写真の撮影も計画的に行っています。今日は、委員会の写真を撮影しました。同じ委員会で活動したきた4・5年生も入り、各委員会ごとに自分たちで決めたポーズをとって「パシャリ!」

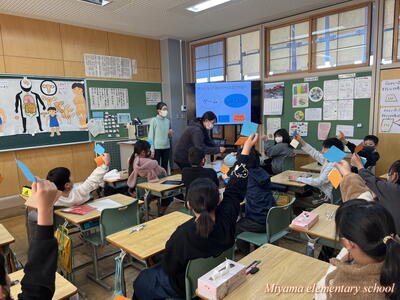

どっちが広い

どっちが広い

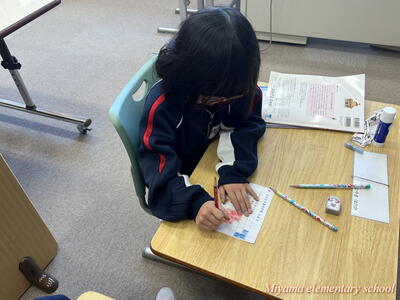

1年生は、算数で広さ比べの学習をしました。見た目ではどちらが広いか分からなくても、単位量(例えば1㎠の正方形)などを使えば、数で広さを表せます。そこで、じゃんけんをして勝ったら1マスずつ塗っていく「陣取りゲーム」をして、学習のまとめをしました。さて、より広い陣地をとったのは誰かな?

今日も雪遊び

今日も雪遊び

今朝の美山小の校舎周辺の気温は-15℃。今シーズン一番の寒さでした。お天気が良く、風がなかったため、今日も子どもたちは雪遊びを楽しむことができました。かまくらや雪だるまをつくったり、先生と雪合戦をしたり、つららを観察したりと、それぞれに楽しみました。雪は、子どもたちの遊びを広げます。でもおうちでの洗濯物は増えますね。

東大で学ぼう!

東大で学ぼう!

2月3日、田村市教育員会の主催で「東大で学ぼう~東大見学・体験学習~」が開催され、本校から1名が代表で参加しました。東京大学の先生の講義を聞いたり、学内を見学したりしました。体験の感想をたずねると「学食の昼食がおいしかった」「国立科学博物館での見学も楽しかった」とのことです。大学を遠い存在ではなく、自分の将来の夢や希望につながる場として感じられる、よい機会になったようです。

完成! 交通安全のぼり旗

完成! 交通安全のぼり旗

6年生の子どもたちが考えた交通安全のぼり旗が完成しました。交通安全の標語は6年生がみんなで考え、イラストは代表児童が作成してくれました。イラストは、統合前の3つの小学校の校旗をモチーフにして考えたものだそうです。交通安全協会美山分会の皆様が、6年生のアイディアをもとに、のぼり旗の形にしてくださいました。小学校にも贈呈くださいましたので、雪がとけたらお披露目したいと思います。

のぼり旗の贈呈式には、瀬川駐在所の橋本さん、交通教育専門員の安瀬さんも参加くださいました。ありがとうございました。新聞社の記者の方からインタビューも受けました。

子どもの笑顔はじける 雪

子どもの笑顔はじける 雪

予報どおり15~20cmの積雪となりました。水分を含んだ重たい雪に、通勤の皆様は大変ご苦労されたことでしょう。しかし、子どもたちにとっては待ちに待った「遊べる雪」です。1年生から6年生までが校庭に出て、思い思いに雪で遊びました。遊んでいるときの子どもたちは、みんな笑顔!本当に楽しそうです。

通学時間前に、地域の皆様に歩道の除雪やバス停の除雪のご協力をいただきました。ありがとうございました。明日は凍結路となりそうです。明日も子どもたちの見守りをどうぞよろしくお願いします。

大雪が心配です

大雪が心配です

本州の南岸を進む低気圧の影響の影響で、5日夜から6日にかけて大雪になる予報が出ております。積雪が多くなった場合、明日の登校は十分注意するようにお願いいたします。万が一の場合の緊急連絡については、eメッセージによりお伝えしますので、本日配付のおたよりにて登録のご確認をお願いいたします。(通常通りの場合はご連絡は差し上げません)

校舎周辺は、17時段階で5cmほどの積雪です。

ボールを上手に投げられるかな

ボールを上手に投げられるかな

1年生は、体育でボール投げゲームの学習に入りました。まずは、投げる練習からです。ドッジボール用のボールを使って、友達に向かって投げます。肩を上手に使って片手で投げられるように、相手の方にコントロール良く投げる練習をしていました。昔は、石投げをして遊ぶ子もいましたが、現代では「投げる」動作は、学校生活の中で意識して取り入れないとなかなか身につきません。でも練習をすると、1年生も上手に投げられるようになっていました。

ものさしは読めるかな

ものさしは読めるかな

2年生はものさしを使って長さを測りました。子どもたちが普段使っているアクリル定規には数字がついていますが、ものさしにはメモリと「星」と呼ばれる赤い点があるだけです。ですから「何cm何mm」を読み取るのには、慣れが必要です。目印のところにシールを貼って、友達同士でメモリの読み方が正しいか確認していました。ものさしに慣れましょうね。

都道府県カルタ

都道府県カルタ

5年生は、社会科でカルタをしながら、都道府県の特徴について復習しました。これがなかなかの難問です。「日本一の湖があります」「世界遺産の原爆ドームがあります」なら、子どもたちもすぐに回答を見つけますが、「レモンの生産日本一です」「ブランド牛の出荷額日本一です」だと、「う~ん」と悩みます。カルタとりをしながら、楽しく都道府県について振り返りました。

今日は節分

今日は節分

今日は節分です。学校では感染症対策のため、全校での集会活動は行いませんでしたが、先日紹介したように1年生は教室で豆まきをして、心のオニを退治しました。図書スペースには巨大なオニが登場して、休み時間に子どもたちが「豆当て」をしていました。職員室前の掲示板には、全校生が「自分の中の心のオニ」を書いて掲示していました。今日、本当の豆まきをして退治してくださいね。

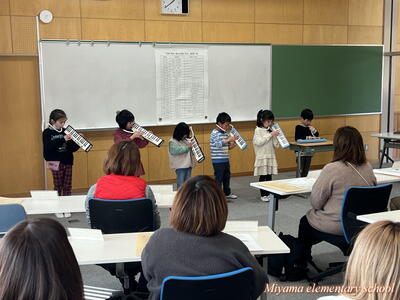

こんなに大きくなりました

こんなに大きくなりました

今度の4月に美山小学校へ入学する保護者の皆様を対象にした、入学説明会を実施しました。説明会の前に、1年生が1年間の学習の成果を発表しました。弾けるようになった鍵盤ハーモニカの演奏、すらすら読めるようになった音読の発表、超速の計算カードの発表、そしてなわとびの発表です。1年間の成長を見ていただきましたが、1年生自身も成長を実感したと思います。「学校は楽しいところです」としめくくってくれました。

繊細に ていねいに

繊細に ていねいに

2年生は、図工で画用紙に絵の具をたらして「流れたあと」から想像して絵をかきました。絵の具の流れた繊細な模様は、それぞれに違います。また同じ線でも思い描く世界も、それぞれに違います。たくさん想像をふくらませて、楽しくかいていました。

5年生は、木版画の多色刷りに挑戦していました。できあがりを想像して、一色ずつていねいに彫り進みます。下書きを見ながら、どこを何色にしたら効果的かを考えながら、「彫って」「刷って」を繰り返します。できあがりは、自分の想像どおりかな?

命のつながり

命のつながり

3年生は、道徳で命のつながりについて考えました。先日、助産師の吉岡先生に命の大切さについて教えていただきましたが、そのとき紹介していただいた本も読みました。自宅にあった命のつながりについての本を、読み聞かせしてくれた友達もいます。今ある私たちの命は、ずっとずっと昔からつながっていること、そのつながりの中で大切に受け継がれてきたことを学びました。

ダイナミックに作りました

ダイナミックに作りました

1年生は、図工の学習で箱と箱を組み合わせて、ダイナミックに工作しました。箱を高く積み上げてタワーをつくる子、大きな船をつくる子、箱とキャップなどを組み合わせてかわいい動物をつくる子とさまざま。子どもたちの発想は自由で、無限大です。自分でつくった作品にはとても満足。「でもどうやって持ち帰ろう?」ご家庭でたくさんの空き箱を集めていただいたおかげです。ご協力ありがとうございました。

ちょっと早いけど 豆まき

ちょっと早いけど 豆まき

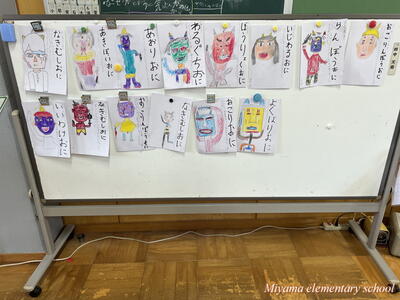

もうすぐ節分です。1年生は、少し早い豆まきをしました。鬼に見立てたのは、もちろん自分の中にいる鬼です。「夜ふかしオニ」「おこりんぼオニ」「ゲームオニ」など、自分の退治したい鬼について、みんなに宣言をしました。その後、自分で描いた鬼をめがけて豆まき。思いっきりぶつけるその姿に、本気を感じます。おうちでも、ぜひ豆まきをしてみてくださいね。

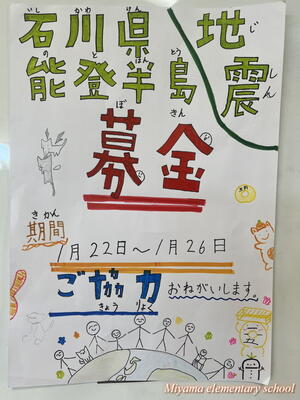

被害にあわれた方のために

被害にあわれた方のために

先週、代表委員会とボランティア委員会が、全校生に呼びかけて集めた能登半島地震の災害義援金は、おかげ様でたくさんの浄財が集まりました。ご協力に心から感謝いたします。今日、被災地に送っていただくよう新聞社の田村支局の方にお渡ししました。それぞれの委員会の代表は、新聞社の方の取材を受けました。「少しだけど被災した人の食料や被災地の建物の修繕に使ってもらえたら」と気持ちを伝えました。この思いは、美山っ子みんなの思いです。きっと被災地に届くと思います。

ダメ。ゼッタイ。

ダメ。ゼッタイ。

6年生は、学校薬剤師の先生をお招きして薬物の乱用防止について学びました。薬物といっても、子どもたちが身近に接する可能性のあるお酒とたばこ(ゲートウェイドラッグという)について学びました。お酒は適切に摂取すれば良い面もあること、たばこの吸い過ぎは健康被害につながることを学びました。最近は、大麻などの違法薬物や薬の過剰摂取(オーバードーズ)なども、低年齢化していることが問題となっています。違法薬物は「ダメ。ゼッタイ。」薬は決められた量を摂取することを、心にとどめておいてほしいと思います。

税金の使い途を考える

税金の使い途を考える

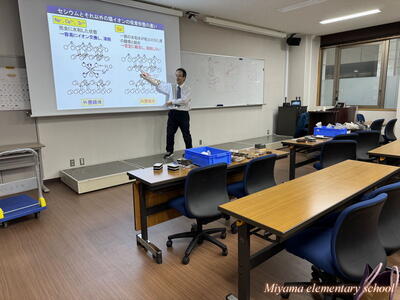

6年生は、郡山法人会(田村市内の企業の経営者)の皆様を講師にお招きして租税教室を実施しました。「税金って何?」「税金がないとどうなる?」などについてわかりやすく、楽しく教えていただきました。

授業の中で、グループでミニ議会を開き、税金の使い途として「よりよい学校生活にするため」の提言を考えました。「学校にリラックスルームがあるといい」「体育館にエアコンを」「学校にコンビニを」など、6年生なりに学校生活を豊かにするために知恵を絞りました。税金について考える、とても貴重な経験でした。

1億円のレプリカを持ってみました。実際の紙幣と同じ質の紙で、1億円分あるそうです。ずっしりと重かった!

校内なわとび記録会の中止

校内なわとび記録会の中止

2月2日に校内なわとび記録会を予定しておりましたが、感染症蔓延防止のため、保護者の皆様への公開を中止といたしました。子どもたちが目標に向かって頑張っておりますので、体育の時間に、学年ごとに記録をとるようにいたします。応援を楽しみにしていたご家族の皆様には、大変申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。

現在、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、感染性胃腸炎等の感染症でお休みをしている児童がいます。発熱症状や胃腸障害がないか、お子様の様子をよく観察いただきますようお願いいたします。

なわとび記録会の中止.pdf

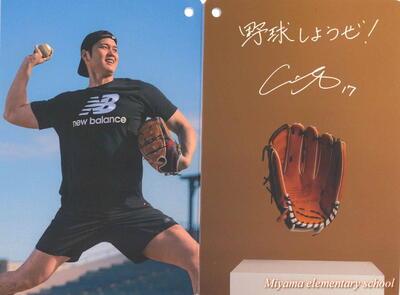

野球しようぜ。

野球しようぜ。

子どもたちが待ちに待った「大谷翔平選手のグローブ」が美山小にもやってきました。贈呈式は、感染症防止のためオンラインで6年生の代表児童に渡しました。「早くキャッチボールをしてみたい」などの感想を述べてくれました。代表児童はさっそく大谷選手のグローブを使ってキャッチボール。大谷選手の思いを受け止めていました。

体育主任の先生が、大谷選手のメッセージを読み上げてくださいました。その一部です。「私はこのグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが、私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。」 今日、各学年でグローブとメッセージを見合いました。

思春期保健教室②

思春期保健教室②

助産師の吉岡先生をお招きしての第2回目の思春期保健教室は、3年生と4年生で行いました。3年生は「いのちの始まり」について教えていただきました。始めは「画用紙に刺した針の穴」くらいの大きさからスタート、お母さんのおなかの中で大きくなって、およそ3000グラムで生まれてくるまでを知りました。実際に赤ちゃんの人形を抱いてみました。首を支えるようにそおっと抱きました。

4年生は「からだと心の変化」について学びました。体の変化と同時に、心も成長していく思春期。「宿題をやりたくなくても、やると自分のためになるんだ」と考えられるようになるのも心の成長とのこと。様々な悩みは高校生の頃まで続くので、信頼できる大人や友達に相談して解決していくことが大切だそうです。「言葉の暴力も含めて暴力では、何も解決できません」という言葉が印象的でした。

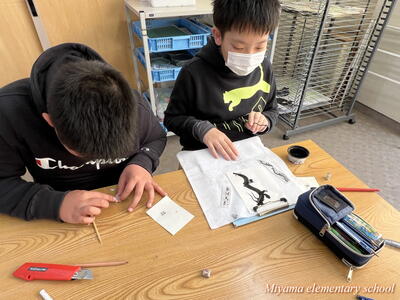

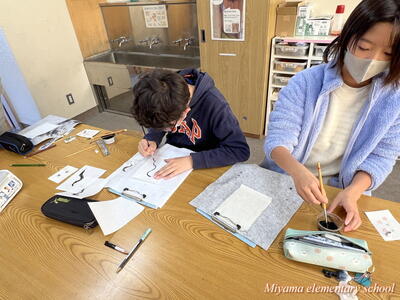

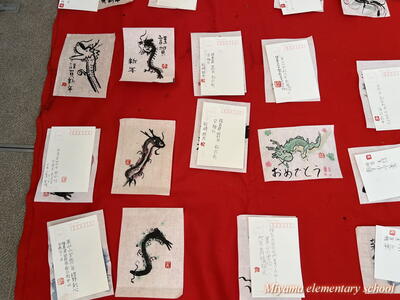

美術館への年賀状展 表彰式

美術館への年賀状展 表彰式

6年生が12月に描いた水墨画の年賀状は、「美術館への年賀状展」として市内各所で掲示されています。今日は年賀状展の主催者の方々が、学校で表彰式を開いてくださいました。出品した子には、それぞれに賞状と参加賞を、郵便局長さん等が選んだ作品には副賞もいただきました。ありがとうございました。表彰式に来てくださったのは、吉野ヨシ子先生です。田村市役所前のモニュメントを製作した彫刻家の先生でした。

共通テスト がんばる5年生

共通テスト がんばる5年生

5年生は、田村市共通テストにチャレンジしました。通常の単元ごとのテストと違って、これまで学習したことを総合的に使って解決する問題です。三角形の面積、割合、分数の計算、比例など、様々な分野から出題されました。テストは、振り返りが大切です。できなかったところがわかって、それを身に付けていくことができれば、テストの目的が達成です。復習を頑張りましょう。

寒いけど 朝なわとび

寒いけど 朝なわとび

25日の朝は、氷点下の気温でした。それでも、朝なわとびの活動に張り切って校庭に飛び出していくみやまっ子です。高度な技を繰り出す上学年は縄の回転スピードも大したものです。それだけに、ミスをすると「ピシッ」と体にあたる縄が、まるで氷のムチのようです。縄跳び記録会まであと1週間。個人の記録も伸びてきました。

福島県「みんなで跳ぼう!なわとびコンテスト」の上位にランクインしているお子様、学年もあります。サイトをぜひご覧ください。

https://f-kenkou-nawatobi.jp/

最後のクラブ活動

最後のクラブ活動

「最後の」という言葉が付くと、何か寂しさを感じます。今日は今年度最後のクラブ活動でした。それぞれのクラブで、最後にふさわしい計画を立てて活動していました。1年間の反省もして来年度に生かします。来年度は、どんなクラブができるでしょうか。6年生は、中学校で部活動が始まりますね。

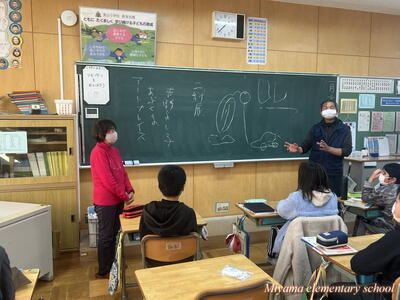

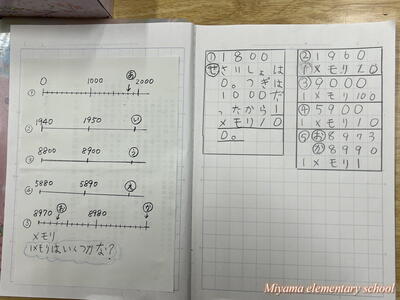

1メモリはいくつかな

1メモリはいくつかな

算数では、数直線というメモリがついている数の直線をよく使います。子どもたちの頭を悩ませるのは、その1メモリがいくつかということ。2年生はズバリその学習をしていました。「1と1000の間が10に分かれているから・・・」「10ずつ増えていくと次の1000にならないから・・・」子どもたちが自分の論理で考えます。「1メモリは100だ!」それがわかれば、どこのメモリだって読めます。

2年生は生活科の学習で、自分たちの成長について調べています。そこで先生たちに直接インタビュー。「ぼくたち、どんなところが成長しましたか?」入学した頃を知っている先生や、この1年間の成長を見てきた先生方は、2年生の大きな成長を感じています。子どもたちの1年間という1メモリは、たくさんの成長がつまっているのですね。

上品な出汁のお味噌汁

上品な出汁のお味噌汁

5年生は、家庭科でおみそ汁を作りました。先週のご飯炊きに続いての調理実習です。味噌の量をきっちり量り、塩分の取り過ぎにならないようにします。ほうれん草や豆腐は煮過ぎないように計算して入れます。色鮮やかなほうれん草がおいしさを引き立てます。出汁は煮干しでとりました。出汁をとった後の煮干しは取り出したので、とてもスッキリとした上品な味わいでした。さあ、おうちでもつくってみましょう!

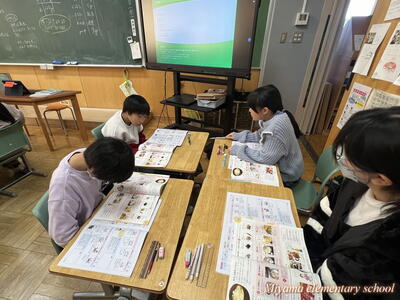

被災地のために

被災地のために

昨日から能登半島地震で被災した方への災害義援金の募金が始まりました。袋いっぱいにお金を集めてきて、募金する子がいました。「家族の分も一緒に募金します」とたくさんのお金を募金する子もいました。遠く見えない人のために、「なんとかしたい」「自分のじできることを」と考えて募金する子どもたちの姿が、とても輝いて見えます。ご家族の皆様のご協力にも、心から感謝します。

募金は今週末までです。同時に障がい者自立支援センターへ寄付する書き損じはがきも集めています。

田村消防署って すごい!

田村消防署って すごい!

3年生は、社会科の学習で田村消防署を見学しました。火災や救急など、私たちのくらしを守るために、どんな設備があるのか、どんな工夫や動力をしているのか、3年生は興味津々です。まず驚いたのは、消防車の種類です。たくさんの種類の消防車があり、様々な火災に対応していることがわかりました。

次に、働く人々の工夫に驚きました。すぐに出動できるように靴とズボンが一緒になっていたり、重いボンベを背負って現場に行けるように日頃から訓練したりしていることを知りました。消防署ってすごい!

みんなの心をひとつに!

みんなの心をひとつに!

2月のなわとび記録会では、個人の種目とともに、長なわ8の字跳びという団体種目もあります。学年のみんなが、一つのなわを連続して跳び抜けていく競技です。3分間でのべ何回跳べるかを競います。競うといっても、学年ごとに自分たちの立てた目標に向かって跳びますので、目標を更新するように、新記録を出せるように一致団結します。

もちろん跳ぶのが苦手な子もいますので、タイミングを教えたり、励ましたりしながらみんなで記録を伸ばそうとします。長縄とびをしていると、学級の団結力が高まるのを感じます。記録更新はとてもうれしいようです。本番まで記録をのばせ、みやまっ子!

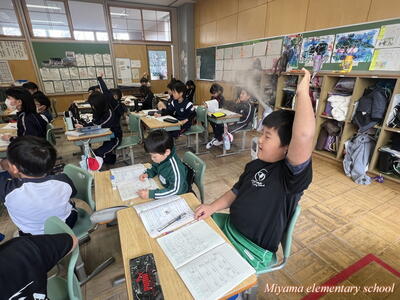

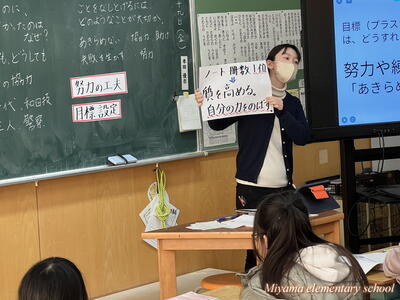

目標を実現するためには

目標を実現するためには

5年生は、道徳で目標を実現するためには何が必要なのかを考えました。富士山に気象観測所をつくった野中到という人の生き方から、困難な課題を乗り越えられた要因を話し合いました。「気象観測でどうしても海外に追いつきたかった」「とにかくあきらめない心がすごい」「周りの協力があったから」など、様々な考えが出てきました。そこで、冬休み明けに決めた自分の目標を見つめ直しました。今の自分はどうかな?

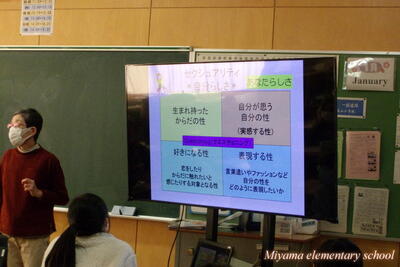

思春期の心とからだ

思春期の心とからだ

助産師の先生をお招きして、思春期保健教室を実施しました。5年生は、まさに思春期の入口です。からだは少しずつ大人に近づいていきます。それとともに心も成長していくことが大切だと教えていただきました。子どもたちは、男性(女性)しかできないということは実はとても少ないこと、逆に男性(女性)しかできないことは、とても尊いことであることに気づいたようです。

6年生は、思春期に起こりうるいのちの危険について学びました。「オンラインゲームをしている会ったことのない友達から、『写真を送って』とお願いされたらどうする?」など、実際にあった事例をもとに考えました。現代はネット空間で見えない相手と容易につながってしまいますので、どのように自分を守るかについて、前もって考えておくことはとても大切ですね。

車椅子をいただきました

車椅子をいただきました

学区内の鈴木建築店様より、学校に車椅子をいただきました。子どもたちが安心して生活できるように「いざという時に使ってほしい」との思いで、ご寄付いただきました。校長室にて、市長様、教育長様のご臨席をいただいて、贈呈式を行いました。アルミ製でとても軽い車椅子です。昇降口に設置しておきます。子どもたちが福祉について学習する際も、車椅子体験などで活用したいと思います。ありがとうございました。

中学校ってどんなところ?

中学校ってどんなところ?

今日は船引中学校の入学説明会でした。初めて中学校の門をくぐり、少し緊張した表情で体育館へ入りました。「中学校の先生、怖そうです」「先輩たちも大きくて迫力がある」6年生の目から見ると、それが正直なところかもしれません。しかし、楽しそうに授業をしている中学校1年生の様子を見たり、先輩がやさしく手を振ってくれたりしたので安心したようでした。中学校入学まであと2か月です。一人一人が自信と希望をもって入学できるように支援していきます。

おいしいご飯が炊けたかな

おいしいご飯が炊けたかな

5年生は家庭科の調理実習でご飯を炊きました。事前に「おいしくご飯を炊く」ために、水の量や火加減について学習しました。もちろん学習ですから、炊飯器にお米と水を入れてスイッチポンではなく、お鍋にお米を入れてガスコンロに掛け、火加減と時間を調整しながら炊きました。味見をして「うん、まあまあの出来!」だったようです。防災教育の意味でも、炊飯器以外でご飯を炊く経験は大切なのだと感じます。

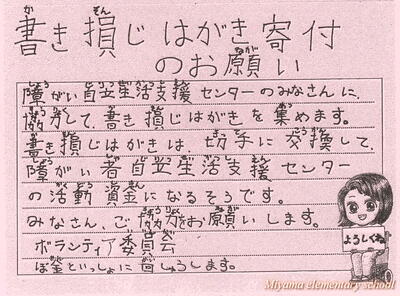

ご協力をお願いします

ご協力をお願いします

2024年は大きな災害からスタートしました。冬休み後の全校集会では「一人一人が自分のこととして考えてみましょう」と話をしました。もし田村市で大きな地震が起きたら・・・日頃から考えて備えておくことがとても大切です。毎日流れるニュースから「自分たちも何か行動しなければ」と考えた子どもたちは、募金を募ることにしました。小さな力が集まると大きな助けになります。

同時に、書き損じはがきの寄付も呼びかけました。障がい者自立支援センターの活動資金として寄付をする予定です。どちらも、来週月曜日から集めますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

クラブ活動 楽しみだな

クラブ活動 楽しみだな

3年生は、クラブ活動の見学をしました。クラブ活動は4年生になると始まる活動ですが、3年生のうちにクラブ活動の様子を見学して、4年生になってからのイメージをもちます。今日は3年生が見学に来ることがわかっていたので、4年生以上のみんなも、3年生に活動を見せたり、体験をさせたりと準備をしてくれました。クラブ活動の楽しさがわかった3年生。4年生になる楽しみが一つできました。

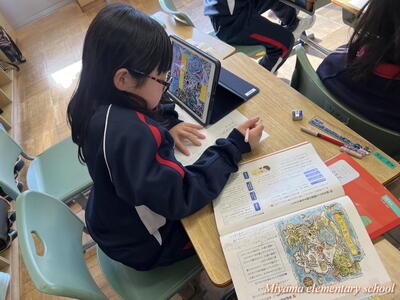

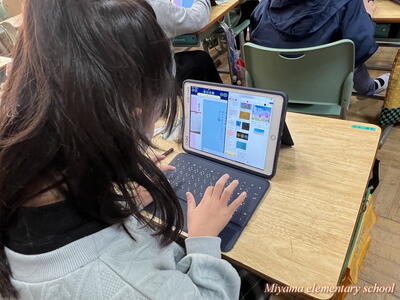

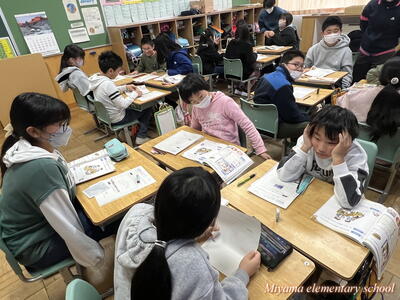

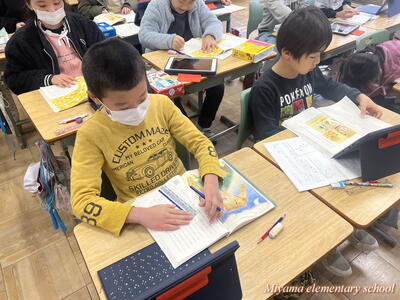

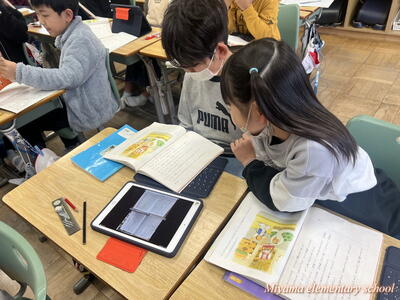

タブレットを使って

タブレットを使って

日々の授業では、タブレットを効果的に使って学習をしています。3年生は、宝の地図をもとにオリジナルの物語を書いています。物語の構成を考えるときにタブレットが大活躍。タブレットに物語の舞台となる地図を表示させ、そこに物語のあらすじをメモして、構成を考えていました。まるで作家のようです。

4年生は、お気に入りの詩集をつくっていました。「春の詩」「夏の詩」「動物の詩」など自分の決めたテーマで詩を集め、詩集をつくりますす。写真を添えたり、順序を入れ替えたり、こだわりながら作成していました。まるで編集者のようです。

美術館への年賀状

美術館への年賀状

お知らせです。12月に6年生がかいた水墨画の年賀状が、現在「美術館への年賀状」として市内各所にて展示されています。お休み等で全員が出品できませんでしたが、かいたお子様の作品は展示されているということです。もし、お時間がございましたら足をお運びください。

1/15~1/19 船引郵便局

1/20~1/27 ふねひきパーク

2/5~2/9 田村市役所

待ちに待った 雪遊び

待ちに待った 雪遊び

今日の田村市は冷え込みました。昨夜降った雪も、さらさらの雪です。朝、早めに登校できた子どもたちは、給食車が入るところやスクールバスの通路の除雪をしてくれました。ありがとう!

休み時間には、雪を待っていた子どもたちが一斉に外に飛び出しました。さらさらの雪ですが、頑張って固めて雪玉をつくったり、雪の上に寝そべってみたり、かまくらをつくったり。本当に楽しそうです。大人にとってはやっかいな雪も、子どもたちにはいい遊びの場でです。でも、明日の朝は凍結路に十分気をつけて登校してください。

私の考えたおにごっこ

私の考えたおにごっこ

2年生は、国語で自分の考えたおにごっこを紹介しました。単におにごっこと言っても、種類はたくさんあります。手つなぎおに、氷おに、高おに、色おになど。それらを少しずつアレンジしたり、組み合わせたりしてみんなで楽しめるおにごっこを考えて紹介しました。「ぼくのはルールが30個あるよ」と始めに紹介すると、子どもたちは必死にメモを取りながら聞いていました。

大きくなったかな

大きくなったかな

今日は、1・2年生の身体測定でした。身長と体重を計測して、8月からの伸びを確認します。冬休みの間、たった2週間見なかっただけで、「あれ?大きくなったかな」と感じる子もいます。子どもたちの成長には、驚くときがあります。明日は3・4年生の身体測定です。

楽しい新年会!

楽しい新年会!

大人に新年会があれば、子どもたちにもあります。5年生は、自分たちで企画した新年会をしました。もちろんアレを飲んだりはしません。前半はドッジボール、後半は学校かくれんぼです。学校かくれんぼは最近ブームで、6年生も忘年会?で実施していました。鬼は時間内に全員を見つけることができたかな?

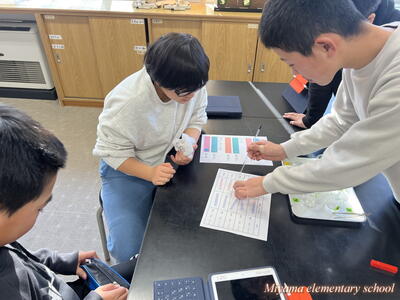

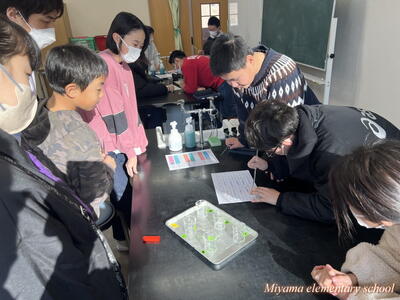

酸性?アルカリ性?

酸性?アルカリ性?

6年生は、理科で水溶液の性質について学習しています。見た目は全部無色透明の液体ですが、溶けているものや性質で分類していきます。ちょっと科学的です。今日はリトマス紙を使って、性質ごとに分類しました。水溶液をリトマス紙に慎重に付けて、その変化を見ます。結果をもとに、水溶液を分類していきます。みなさんは覚えていますか。酸性は何色のリトマス紙を何色に変える?

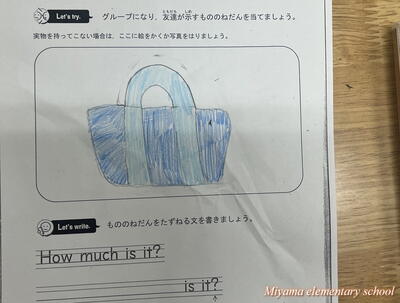

How much is it?

How much is it?

5年生は、外国語学習で自分の持ち物を紹介し、値段を当ててもらう学習をしました。自分の持ち物は、実物やイラストで紹介して、「これは私のぬいぐるみだけど、いくらか分かる?」「500円くらい?」「もっと高いよ」(すべて英語です)そんな会話を学習しました。話を聞いていると、子どもたちの大切にしているものは、値段よりも思い入れだと分かります。

登場人物の気持ちの変化

登場人物の気持ちの変化

3年生は、国語で物語文を読み、登場人物の気持ちの変化を考えています。「この場面では少し元気になっているよ」「その根拠は?」子どもたちは、必死に教科書から登場人物の気持ちが変化したとわかる「言葉」「文」「挿絵」を探します。探し出すと、「だってね・・・」と友達に伝え始めます。「もしかしたら、村人が全員グルになって元気にしようとしたんじゃない?」読みがどんどん広がっていきました。

子どもたちのノートには、登場人物の気持ちの変化を表した線がかいてあります。元気になると、上向きの線になるそうです。