2018年2月の記事一覧

滝根っ子フォローアップ(5の2)

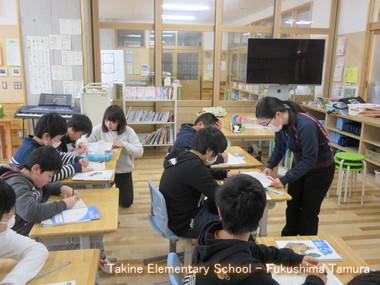

1時間目は算数「分数のかけ算とわり算」のまとめの時間。 分数の計算は子どもたちがつまづきやすい単元です。 もう一人の先生にフォローアップに来ていただき、2人体制で指導にあたりました。

スタディータイムにプリントを解き、それぞれの課題をなくすために2つのグループに分かれました。 オープンスペースも有効活用、広々と教室を使います。

「先生!質問です!」 苦手をなくそうと必死の子どもたち。

さすがもうすぐ6年生。すばらしい集中力でした! テストでいい点数とれるかな?期待しています。

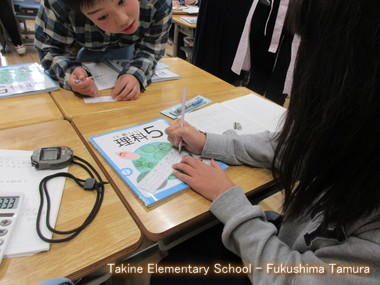

ふりこのきまりってどんなの?

学年末の忙しい時期ですが、理科の授業研究を行いました。 さあ皆さんに問題です。例えば 「ブランコに乗った大人と子どもではどちらが早く10回こげますか?」

今回は、5年1組の「ふりこのきまり」です。 子どもたちは、「ふりこ」にはきまりがあることを知り、実験の条件を確認しながら追究していきます。

途中で実験方法の条件が揃わないことにも気付き、みんなで修正しました。

集中して、考察までしっかり書くことができました。 明日からは、この単元の2組の授業も始まります。子どもたちが「主体的に」「学び続ける」理科授業を実現するために、 先生方もがんばっています。

さらに・・・授業をご紹介!

2階から降りると体育館から歓声が聞こえます。

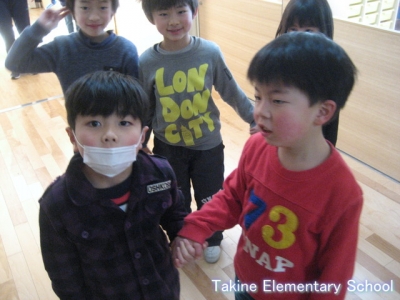

2年1組が体育の授業でした。

寝てるわけではなく、子どもたちの課題である柔軟性を高める運動をみんなで行っているところです。

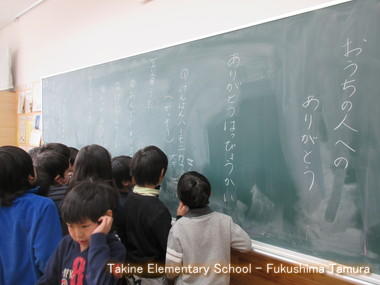

そして、1年教室では・・・。

「ありがとうはっぴょうかい?」

自分が何をするか、決めています。

これはもしかして・・・?お楽しみに!!

次は上学年をご紹介しますね。

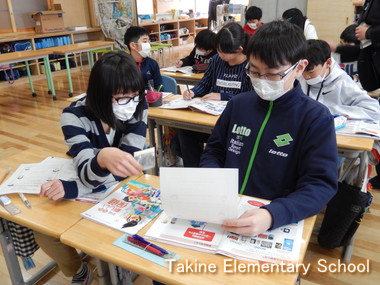

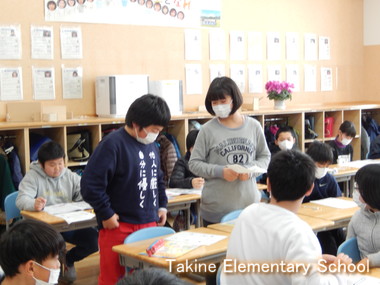

滝根っ子フォローアップ(3の2から3の1へ)

3校時目には、教頭先生が3年2組の算数にフォローアップに出かけました。

一人一人に声をかけながら、担任と連携して指導します。

がんばった子にも称賛の言葉をたーーくさんかけてあげます。

そのまま、3年1組を見ると「ノート探検」の最中でした。

友だちの考え方をノートを見せてもらうことで互いに対話し、考え合います。

そして、机に戻って自分のノートを見直して、

「そうか・・・。ここがこうなるから・・・。」

とつぶやきながら、自分をふり返り、深い学びを実現していきます。

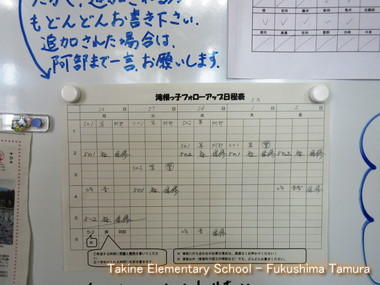

滝根っ子フォローアップ

滝根小では、担任と一緒に担任外の教員が個別指導等に入る「滝根っ子フォローアップ」を進めています。

まず、各担任から、T・T(ティームティーチング)に入ってほしい希望日時を職員掲示板に記載します。

担任外の先生は、自分の持ち授業以外で入られるところを計画し、授業に出向きます。

この日は、1校時目に2年1組の算数に出向きました。

分からない所、ノートの書き方など細かく指導していきます。

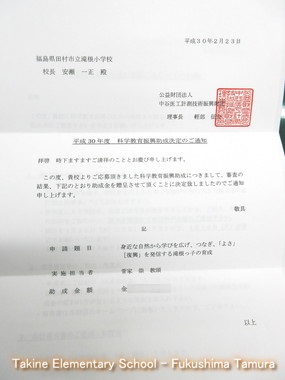

科学教育研究助成決定!

テーマは、

「身近な自然から学びを広げ、つなぎ、「よさ」「復興」を発信する滝根っ子の育成」

です。

新6年生を中心に、科学教育振興を図っていきます。

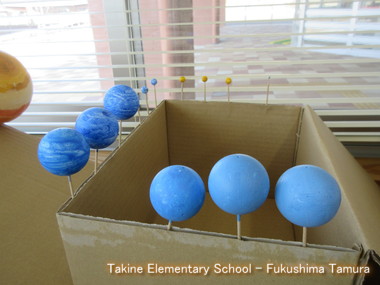

着々と完成へ-惑星模型-

以前お知らせした「太陽模型」と合わせて、1セットは展示用に、他はモビールにする予定です。

これも惑星です! ↓

今朝の授業風景

今朝は、久しぶりに冷え込みました。校内に置いている植物も弱り気味です。

でも、子どもたちは元気!今朝の授業風景から一部をご紹介します。

1年、国語の授業。担任の範読をじっと聞いています。

もとくん、パソコンでお絵かきが上手にできてポーズ!

4年。自分史を作っています。担任のていねいな添削中。

6年、こちらも文章作成のため、担任の添削中です。一人一人に応じて指導するのは時間がかかりますが、大切な指導です。

授業が終わると、しばしの休息タイム。5年生は、・・・。

けん玉遊びです。

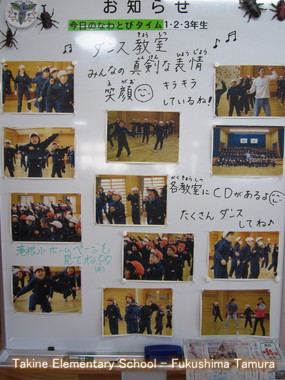

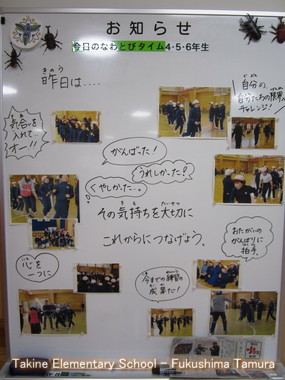

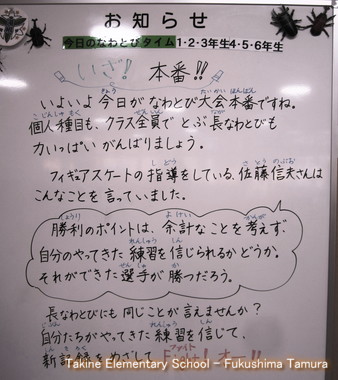

「ダンス教室」お知らせボード

HPを見られない子どもたちのためにも今回は特にたくさん掲示されました。

「なわとび大会」お知らせボード②

HPにも載せられなかった写真もあります。

「なわとび大会」お知らせボード①

そして、大会後はこんなメッセージが・・・(続く)

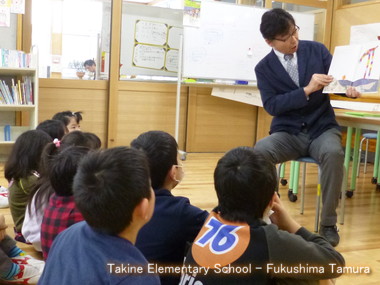

今年度最後の図書委員による読み聞かせ

本の読み聞かせは10回実施しました。

10人の図書委員が読み聞かせをしました。1ヵ月前から本を選定し、練習をしてきました。

図書委員の子どもたちは、緊張しながら読み聞かせを行っていました。

読み聞かせが終わってからは、感想を発表している場面も見られました。

1・2年生の子どもたちからは「今日は誰が来るのかな?」「どんな本を読んでくれるのか?」という声が・・・・・・・・・毎回、読み聞かせを楽しみにしています。

平成30年度も、先生方や図書委員による読み聞かせを実施していきたいと思います。

もちろん、地域ボランティアの方による読み聞かせも実施していきます。

鼓笛全体練習

練習の成果が表れ、上手になってきました。

演奏が聞こえてきそうです。

演奏終了後、自然と各パートごとに集まって先生方を中心に話し合いました。

引き継ぎには、新しい曲を披露できるかな?

夢先生来校!(5年:授業編)

なんと、櫛田先生は、高校まで「なんちゃってハンドボール部員」。

大学に入学しても「ユニフォーム係」。

そんな櫛田先生は、どうして夢をもつことができたのでしょう。

子ども達は、櫛田先生の話にどんどん吸い込まれ、真剣に聞いていました。

「自分だったら・・・」友だちと真剣に話し合います。

最後に、自分の夢を発表しました。

子どもたちに、こころからの笑顔を届けたい。

そして、明日を生きるための希望の種を見つけることで、この先の人生を、強く、しなやかに、なるべく笑顔で生きていってほしい。

そんな願いと熱きこころを持った櫛田先生から、たくさんのメッセージを受け取った時間となりました。

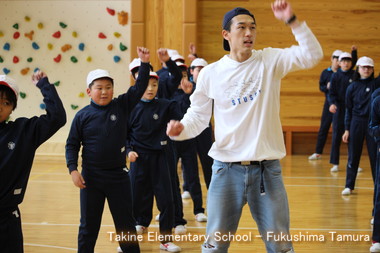

夢先生来校!(5年:運動編)

今日は、夢先生として「櫛田亮介先生」が来校し、5年生に授業を行いました。

櫛田先生は、大学入学後に本格的にハンドボールを始め、社会人の日本ハンドボールリーグ3連覇を達成。その後、単身渡欧し、ドイツリーグのチームとプロ契約を結ぶなど、日本ハンドボールの先駆者として活躍された方です。

1組は、インストラクターの愛称「コミ-」と一緒に競走!

誰か一人でも勝てばいいのですが・・・

当然勝てません。

そこで作戦タイム!

みんなでアイデアを出し合います。

2組は「手つなぎ鬼ごっこ」。みんなで仲間の王様を鬼から守ります。

王様がすぐに捕まってしまって、うまくいかない!

どうしたらよいか、作戦を立てています。

子ども達が考え出したのは、「肉巻き巻き作戦!」。

王様を真ん中にして、みんなで取り囲みながら守る作戦です。

それでもうまくいきません。

最後に考え出したのは、鬼を取り囲んでしまう「鬼肉巻き作戦」。

これはうまくいきました。

作戦がうまくいって、みんなすてきな笑顔です。

次は、「だるまさんが転んだ」。

全員が手をつないで、ゴールを目指します。

「コミ-さん」が右腕をあげている間は動けるルールです。

しかし・・・

左腕があがったり、「スタート!」というかけ声にだまされたり・・・

ゴールまであと少しなのですが・・・、誰かが動いてしまうのです。

これも、様々な作戦を考え出しました。

一人の考えた作戦に、他の友だちの考えも加わり、どんどんよい作戦になっていきます。

全員で考え、その考えを共有し、実行する。

この活動を通して、協力すること、うまくいかなくて悔しいと思う気持ちをもつことが楽しいことであることを学んだ子ども達でした。

次は・・・いよいよ教室での授業です!(つづく)

ダンス教室3回目(456年)

インストラクターの長嶺先生も一緒にダンス!

終盤は、123年生と同じ「ダンシングヒーロー」でさらに盛り上がります。

楽しい時間をありがとうございました。

インストラクターのお二人に感謝の気持ちを発表しました。

ダンス教室3回目(123年)

準備運動で、いろいろな動きをします。こんなのや・・・

こんなのも(^o^)

そして、こんなポーズも!

今回は、曲が替わり、お父さんお母さんに懐かしい荻野目ちゃんの「だ

シングヒーロー」です。

みんなニコニコで力いっぱいダンス ダンス ダンス!!!

ぜひ、ご家族にお見せしたいものです。

なかよし集会【保健委員会○×クイズ】

なかよし集会【保健委員会○×クイズ】

クイズは全部で10問です。みんなに少しでも体のことに関心を持ってもらおうとがんばりました。

「つめの伸びる速さは手と足とでは手の方が早い。」

「う~ん、どっちだろう・・・」

正解だとわかると大喜び。

全校生が楽しんで参加してくれました。保健委員のみなさん、ありがとう。

なわとび大会(12年)

「持久跳び」「チャレンジ跳び」「長なわ跳び」の3種目に挑戦します。

まずは、持久跳びから・・・。

1年生は、目標1分。2年生は、2分です。

みんな、真剣な表情でじぶんのめあてに向かってがんばります。

お家の方々も応援に来て下さって、ほどよく緊張感が高まりました。

本番で自己ベスト記録を出せた児童がたくさんいました。

チャレンジ跳びは、自分が選んだ跳び方で連続して跳べた回数が記録となります。

2年生は、難しい技にも挑戦していて、1年生の憧れです。

次は、長なわ跳びです。各クラスで、心を一つにして記録に挑戦します。

「がんばるぞう!おーっ!」

次々と長なわを跳んでいきます。どうしたら、記録が伸びるか話し合いながら練習してきました。

「片足で跳ぼうよ。」「間をあけないで。」みんなで知恵を出し合いました。

引っかかっても「ドンマイ!!」のかけ声で励まし合い、新記録に向けて全力を出しきりました。

さあ、その調子。どんどん跳べるよ。がんばって。

やったあ!練習時の記録を越えました。新記録です。2年生が180回超え!

正確に記録をとるために、応援とお手伝いに来てくれた6年生のみなさん、ありがとうございました。

なわとび大会(34年)

応援に応えようと、34年生もがんばります!

4年生は4分間です。1番最初の種目ということで緊張もしていたようですが、練習の成果を発揮し長い時間跳び続けることができました。

次は3年生。3分間を跳びました。4年生を見習えと軽やかに跳び続けることができました。

応援も爽やかに!!「がんばれ!!がんばれ!!」の声が体育館中に響き渡ります。

チャレンジ跳びでは1年間の練習で取得した技を披露しました。

最後はいよいよ2分間長縄跳び。

円陣を組み、心を一つにします。

「いくぞ!!おー!!」

跳んでいるときの表情は真剣そのもの。1回、1回確実に跳び、回数を重ねていきます。

結果発表ではどの学年も「やったー!!」の声が。「200回超え!」

全員が互いの頑張りを称えることのできるなわとび大会になりました。

なわとび大会(56年)

まず2校時目は高学年です。

学年×1分の持久跳びから始まりました。6分間が目標の6年生!がんばれ!

5年生もがんばりました。

種目跳びへの挑戦は個人ごとに目標を立てています。

そして、いよいよ最後は2分間の連続長なわ跳びです。

目標は、昨年の6年生の最高記録です。

惜しくも記録更新とはなりませんでしたが、6年生は200回を超えました!

・・・今後も体力つくりに励んでくださいね。

・・・実はこの後、下の学年から6年生の記録に迫る記録が・・・・

(つづく)

(教職員向け)理科生活科研究集録

今年度の理科生活科研究集録をアップいたしました。

次年度10月16日(火)に本校で開催いたします県小教研理科部会田村大会に向けてさらに精選していきたいと考えております。

皆様のご意見と各校での実践研究をよろしくお願いいたします。

お部屋も春・・・

M先生が毎週生けてくださいます。

立春が過ぎ飾られる花が、桃や菜花、あやめ・・・・春ですね。

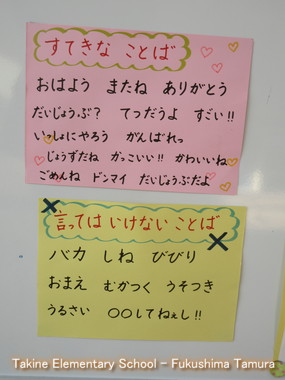

すてきな言葉

特に感受性の豊かな子どもにとって、何気なく使っている言葉が相手を傷つけたり、自分の心をゆがめたりすることがあります。

先生方は、折に触れ話すことはもちろん、このような掲示やチェックカードなどで啓発を図っています。

ご家庭でも一緒にお願いします。

クラフト作品増殖中

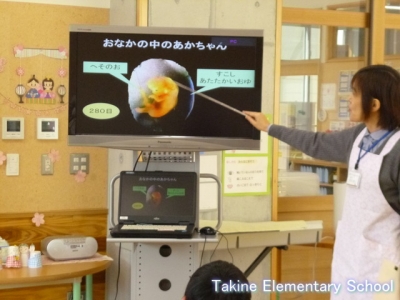

おへそのひみつ【2年生】

「卵からうまれる生き物はおへそがないのかな」「犬にはおへそがあります」おへそに関心が高まってきた子どもたち。続いて自分のおへそは何のためにあったのか考えていきます。

おなかの中で赤ちゃんはへその緒を通じて栄養や酸素をもらいながら成長したことを話しました。「胎盤」の働きについても説明すると、みんな真剣に話に聞き入っていました。続いて産まれたばかりの赤ちゃんと同じ重さ・身長の赤ちゃんを抱っこ!

みんなドキドキしながらそーっと抱っこしていました。「思っていたよりとっても重かった」そうです。

胎盤の模型も観察しました。こんなかんじかなあ。

授業後の感想では「おへそと赤ちゃんのことが知れて良かったです。今日はママに感謝しなきゃと思います。」「おかさんは苦労して赤ちゃんを産んだのかなと思いました。お母さんはすごいなあと思いました」などど綴られていました。

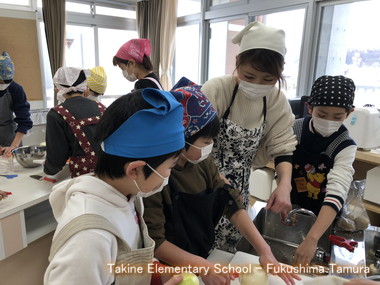

カレーポップコーン②:4年

緊張しながら包丁を握ります。お母さんたちのアドバイスの下、上手に切ることができました。

野菜を炒めるのも、よーく火の加減を見ながら・・・

塩は上から振ります。ポップコーンに均等にかけることができました。

みんなで作ったカレーとポップコーンを食べました。

「どれどれ、おいしくできたかな?」

「おいしい!!」「おいしい!!」

友達、家族を協力して作った料理はどれもおいしいね。

自然と笑顔がこぼれます。

4年生にとってとてもいい思い出を作ることができました。

お忙しい中、準備やお手伝いしてくださった保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

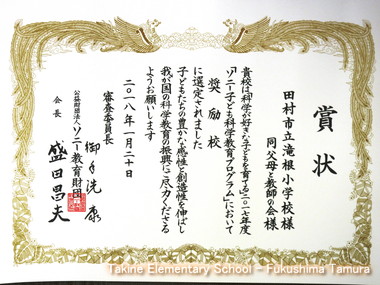

ソニー子ども科学教育プログラム受賞!

この表彰式は、東京、大阪以外には受賞校の多い3県(福島、愛知、福岡)のみで開催されます。福島県は小学校9校、幼稚園3園が受賞しました。

滝根小学校は、昨年に続き奨励校を受賞しています。

次年度は、東京品川で行われる優秀校以上の表彰式にぜひ呼んでいただけるようがんばります。

新聞にも学校名が紹介されました。校内に掲示しています。

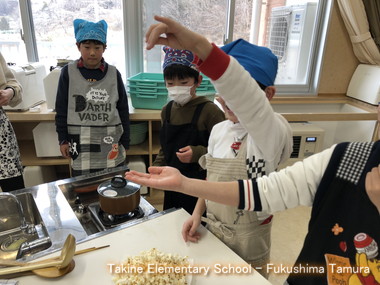

カレーポップコーン①:4年

この時間には、ポップコーンつくりに挑戦!火加減が難しい…。

来た、キタ、きたあーー!

詳細はその2に続く・・・

新入生1日入学【1年生との交流会編】

体育館で「自己紹介ゲーム」をしたり「白くまのジェンカ」などで楽しく体を動かしました。

そして、新入生を連れて校舎内を案内してくれました。

しっかり手をつないで案内していました。頼もしいですね。

最後に素敵なプレゼントを手渡しました。1年生も立派なお兄さんお姉さんです!

新入生一日入学【保護者会編】

安心して学校生活を送れるように、担当から学習や生活・健康に関する話をし、その後、運動着や学用品の購入をしていただきました。

かわいい1年生が入学してくるのを楽しみに待っています。

立体作品 1年図工

6年生に比べると、小ぶりですがかわいい作品が教室に並んでいます。

ながーーいへびやほんとに小さいぞうなど、様々な思いにあふれています。

これは、なんだ?6年図工

よーく見ると、粘土をしみこませて固まっています。

さて、完成したら作品名と作者の思いが明らかになるかな?

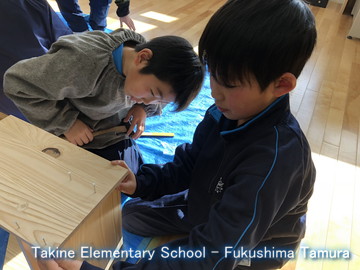

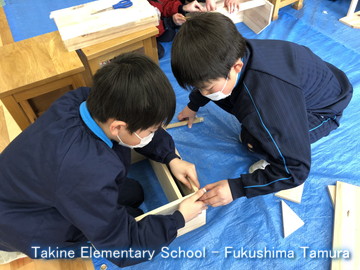

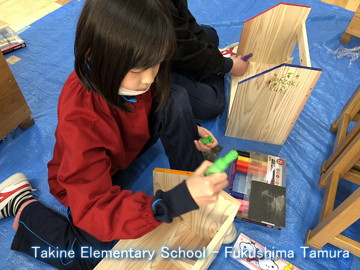

木工教室【4年生】

本日、5、6校時に森林組合の方をお招きして、木工教室を開きました。

伸びすぎた杉を伐採した部分を無駄にせず、それを利用し本棚を作成します。

2人組になり、協力しながら作ります。

「僕が押さえている間に、くぎを打ってね」

「曲がらずに付けることができたね」

組み立てが終わったら、好きな色に染めたり、絵を描いたりしました。

全員、思い思いに作品を作り上げることができました。

「難しそうに感じたけれど、友達と協力して作れてうれしかったです。」

ものづくりの楽しさを感じることができた貴重な体験でした。

休み明けの2校時

今朝も冷え込みました。滝根はさほどではありませんが、他地域は風向きなのか積雪のため交通に気を遣う状況でした。そんな中元気に登校した子どもたちの様子をご覧ください。

1年生は、ちょうど1時間目が終わった時でした。短い時間でもけん玉やダルマ落としに夢中です。

表彰おめでとう!

今年の県かきぞめ展は硬筆の部ではづきさんがかきぞめ奨励賞を見事受賞です。

さらに滝根小学校が学校奨励賞を受賞しています。多くの児童ががんばったことへの励ましです。これからもていねいに落ち着いて書きましょう。

また、福島県教育庁主催の「17字のふれあいコンクール」でもみうさん親子が表彰されました。おめでとう!

給食:先日の欠品の代替食付き

先日7日に給食センターでの機器故障のためスープを出せませんでしたので、本日その代替として豆乳プリンが付きました。

おいしくいただきました。

桃の節句…の準備完了

子どもたちの健やかな成長を願って・・・。

息子しかいない【校】には、新鮮です。ありがとうございます。

ともだちハウス:2年2組

今日は、作った作品で友だちとたくさん遊びます!

まずは、廊下に展示していた作品を教室の中へ・・・・

5人がかりで運ぶほどの大きくて立派なハウスです。

展示している間に壊れてしまったハウスもあったので、遊ぶ前に友だちと協力して修理したり補強したりしました。お互いにアイディアを出し合いながら作品を仕上げます。

こちらは2階建てのハウスです。サランラップの芯を柱にしています。

女の子は、毛糸や布、ビーズなども使って色鮮やかなハウスを作りました。

「そのベッドふかふかで気持ちよさそうだね。」

「わたが入ってるの。」

「羽毛布団だ!」

楽しそうな会話が各グループから聞こえてきます。

しばらくして・・・・

女の子の視線が男の子に集まります。

そこには巨大ハウスが!!

「つなげてみたい」という思いから、どんどんハウスを合体させていった男の子たち。いつの間にか大豪邸ができていました。

この後、自分の「小さなともだち」を持ちより、かくれんぼ大会がはじまりました。

「わたしの友だちど~こだ?」

「大豪邸は広すぎて探すのが大変!」

最後まで思いっきり楽しんだ子どもたちでした。

スナップ:小学校教育のよさ

小学校は学級担任制が基本ですので、原則として全ての教科を一人の教員が指導します。

日々の教材研究の困難さはプロですので語りませんが、授業では子どもたちのと深い絆を感じることができます。ベストショットを狙うとその絆に踏み込んでしまうので、ちょっと遠くから撮影しました。

このような細かな手立てを繰り返し、繰り返し1年間続けていきます。

教員の仕事は体力勝負の部分もありそう…。 (校長)

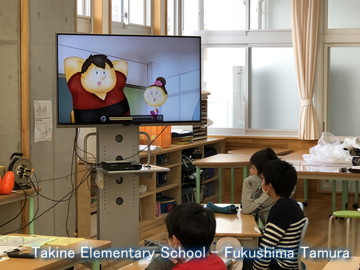

人権に関する教室【4年生】

人権擁護委員会の方々を特別講師としてお招きし、人権とは?という問いかけから授業がスタートしました。

人権とは「人が人らしく生きる権利」。その権利を保つためには、「自分のことを大切にすること。そして自分と同じように他人も大切にすること」と教えていただきました。

アニメを通して、今までの行動を振り返ったり、これからの行動を考えたりしました。

「わたしはこれから友達も自分も大切にしたいです」

今日の授業を通して、4年生は自分のこと、友達のこと、家族のことを考えることができました。

終了後、人権擁護委員の皆様から

「短い時間でたくさん書く子どもたちに驚いた」

「どの子も感想をしっかり話しているし、書いていたのは素晴らしいです。」

と、褒めていただきました。これまでの担任と子どもたちの学習が奏功しているということです。頑張ったね4年生のみんな‼️

薬物乱用防止教室

薬物の恐ろしさ、それによって生じる健康不安など細かな点まで学習することができました。

全国のニュースで小学生も被害にあっている実態を知り、子ども達も自分のことと捉え、熱心に取り組んでいました。

「もし、薬物を使うように誘われたらどのように対応するか」では、ロールプレイをして、その断り方をグループで相談して発表し合いました。

薬物は「絶対にダメ」というのをそれぞれで考えることができました。

これからも、健康で安全に生活してほしいですね。

新通学班編成会

子どもたちは、今までの通学の歩き方やあいさつ、バスの乗り方などをしっかりと反省していました。

「あいさつを元気よくしたいです!」

きちんと意見を伝えています。

それぞれの班のよさと課題を黒板に書く6年生。

こちらの班は、一列になって歩く練習とあいさつの仕方を学んでいます。

相手の目を見て、張りのある声。

あいさつは、相手を元気にしますね!

こちらの班は、バスの席の位置と正しい乗車の仕方を確認しています。

今まで6年生が班長さんだった通学班は、今度から6年生が指導役。

明日から、新しい班長さんが先頭になって登校します。

しかし、まだまだ見習い中。

保護者の皆様、地域の皆様、登下校の様子を見守ってください。

豆まき (かわいい1年生(^o^))

各教室を回って、上級生の「鬼」を追い払ってあげます。かわいい1年生の来室に、どの学年もニコニコでした。

校長室と校務センターも悪い「(インフル)鬼」を追い払ってもらいました。ありがとう!

豆まきを終えると、すぐに豆を拾って片付けてくれます。素速い動き!!すばらしい。

朝の読み聞かせ会

大きい子どもたちも読み聞かせが大好きです。

朝の読み聞かせ(中学年)

パフォーマンスも披露してくれたかな?

朝の読み聞かせ(担任外)

低学年には、用務員さん、事務職員が入りました。

皆さん、ご自分のお子さんを育てている時の経験から、とても上手です。

子どもたちも真剣に耳を傾けています。

本日のインフルエンザ状況

新たに発症した児童が少なくなって来ています。

猛威をふるうインフルエンザB型に対して、ご家庭でできる「手洗い」「休養」「栄養」等の対応をよろしくお願いいたします。

なお、メールでお知らせいたしましたように明日金曜日と来週月曜日は、メダカの学校はお休みにします。宿題、自主学習など勉強できるようお話しください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |