カテゴリ:4年生

つるしびな体験~4年生~

つるしびな体験~4年生~

先日、華さんでつるしびな体験を行いました。

針と糸を使った作業は初めてやる子もいたり、体験したことがある子もいたりと、どんなつるしびなが出来るのか楽しみです。

早速活動をし始めると、

「これでいいですか?」「次は、どうやるんですか?」とお話ししたり、

講師の方々から、昔のお話を聞いたりしながら和やかな雰囲気で時間が過ぎていきました。

教えてもらいながら、自分なりに形や耳の位置などを工夫して立派な作品を作り上げることができました

子どもたちが書いてくれた感想を見ると・・・

「難しかったけど、楽しかった!」「自分で工夫して作れて良かった!」「またやってみたい!」

と、ありました。子どもたちにとっての貴重な学習・思い出になったと思います。

ご協力してくださった皆さん、ありがとうございました!

4人の団結力(4年 団子さし)

4人の団結力(4年 団子さし)

4年生は、総合の学習で「団子さし」を行いました。

子どもたちは「早くやりたいです!」「19日、まだかな?」と楽しみにしていました

まずは、団子作りからです。黙々と作業を進めていました。団子の形を動物にしたり、自分たちで調理と片付けを分担していたりする姿を見て、嬉しく思いました

子どもたちに感激していると、あっという間に団子さしも終わっていました。4人の団結力に驚きです・・・。

団子さしが終わると、みんなできなこお団子をいただきました。

みんな黙々と食べていましたが、あまりのおいしさに

「お団子やわらかいー!」

「きなこの甘さもちょうどいい!」

と自分たちで一から作ったお団子を味わうことができました。

できあがったお団子を3年生や先生方へおすそわけしました。

3年生や先生方からも「おいしかったよ。」と声をかけていただいた4年生はとてもうれしそうでした。

今回の活動を通して、改めて、子どもたちも積極性・団結力に驚きました!この長所をどの場面でも発揮できるよう、サポートしていきます!

最後にベストショットを!

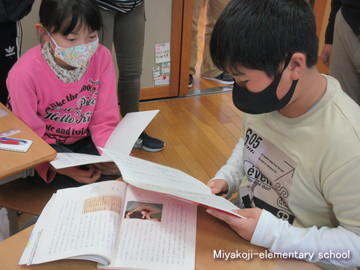

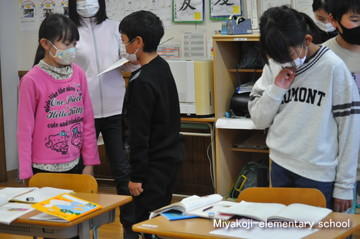

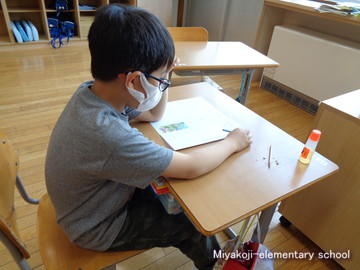

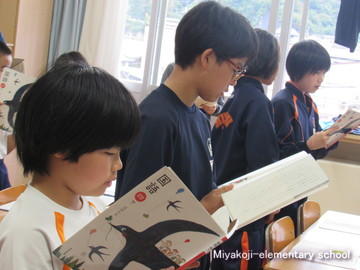

葛尾小学校との合同授業(4年国語)

葛尾小学校との合同授業(4年国語)

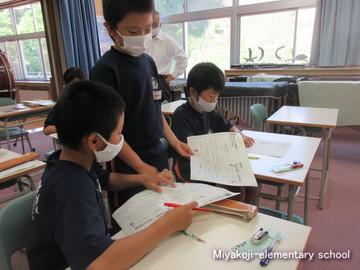

葛尾小学校との合同授業がありました。

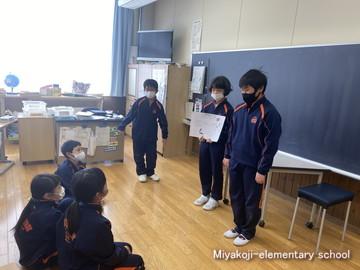

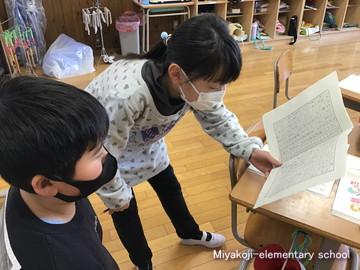

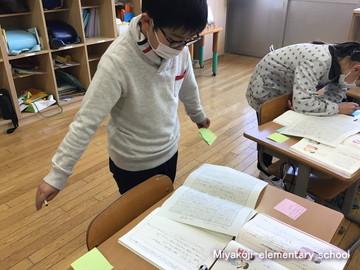

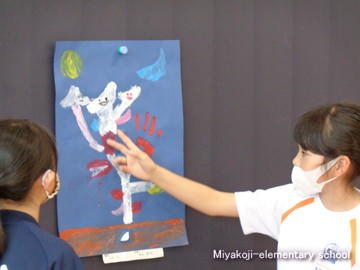

4年生は、国語の授業で事前に作成してきたリーフレットを用いて、伝統工芸について紹介し合いました。

発表が始まると、一気に場の空気が変わりました。子どもたちは、声の大きさや目線を意識して発表することができました。素晴らしかったのは、発表者だけではありません。聞く人も真剣な態度で臨んでいました。

発表後には、子どもたちから「水晶の色々なことが分かりました。」「写真があることで分かりやすかったです。」などと多くの感想が出てきました。最初から最後まで意欲的な姿が見られました

授業終わりには、好きな物や習い事のお話をして親睦を深めていました。さらに、子どもたちは「今度は、葛尾小学校に行きたいです!」と、授業を見に来てくれていた校長先生にお願いしていました。それほど、子どもたちの中でこの交流する時間が楽しかったのではないかと思います。これからも、このような交流を大切にしてきたいですね

生き物探し(4年)

4年生は理科の学習で、生き物や植物の変化を観察しています。

前回はサクラの観察でしたが、今回は日差しが強い中、夢中で生き物を探しています

4年生はカナヘビだけではなく、他の生き物も観察したいという気持ちもあるようです。池の探索中には「カエルやアメンボの成長も気になるね」と話していました。

観察している子どもたちの様子を見ると、生き物の豆知識をたくさん持っています。その知識を生かして、カナヘビを大切に育てています。

これから1年間、好奇心旺盛な4年生と一緒にカナヘビの変化を観察していきます。

ゆめいろランプ ~4年図画工作~

図工で作ったランプの点灯式を行いました。カラーセロファンやモール、きらきら折り紙などを使って思い思いのランプを作りました。

4年生は図工が大好きで、毎時間素敵な発想で作品を作っています。

完成した作品にLEDライトを設置しました。そのLEDにも、カラーセロファンを貼ったり重ねて置いたりしてまるで万華鏡のような光を作り出している子もいました。

試行錯誤して光りの加減や飾りを手直ししながら光をつけて大満足でした!

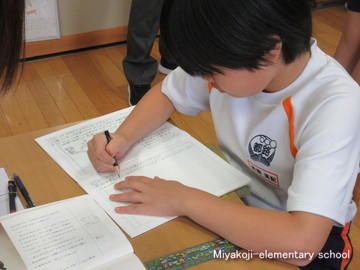

農家へインタビュー ~【4年生】総合的な学習の時間

農家へインタビュー ~【4年生】総合的な学習の時間

4年生は総合的な学習の時間に地域の方から、いろいろな事を学んでいます。

都路がもっともっと活気のある場所にするためには、都路の自然や人について調べなくてはということになりました。

今まで、都路を流れる「川」、東北に一つしかない養蚕所からヒントを得た「蚕」、豊かな自然からとれるおいしい野菜や米を知るための「農業」、それらの食材をいかした「郷土料理」この4つの観点で調べてきました。

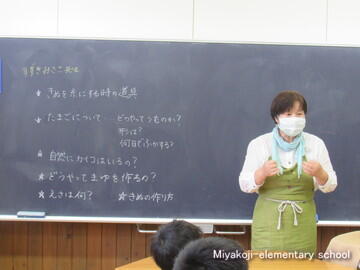

その中の一つ「農業」について、保護者でもあり、農園を経営している吉田さんに来校していただき、子どもたちのインタビューに答えてもらいました。

準備していた質問をしながら、メモをして、更に追質問をする子どもたちのまなざしは真剣です!

「なぜ農業をはじめようと思ったのですか?」

「どのような仕組みで出荷しているのですか?」

などの質問に一つ一つ丁寧に答えてくださいました。

インタビューを終えた子どもたちは、

「やっぱりインタビューするとよく分かるな!」

「謎がとけたぞ!」

と、充実感でいっぱいです。

次回からは、調べたことをしっかりとまとめる段階に入ります。

つるしびなを作りました!【4年生】

つるしびなを作りました!【4年生】

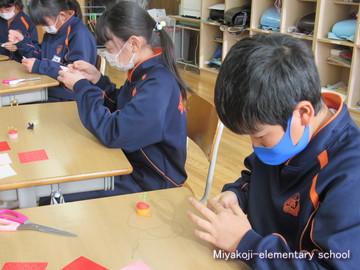

「つるしびな」を作る!地域の人から学ぶ学習です。

図工大好きな4年生ですが、針と糸を使った作業は慣れていません。初めてやる子も・・・

しかし中には「昨日お母さんと練習しました!」と、予習済みの子も・・・

全力4年生は今回も元気いっぱい体験してきました。

つるしびなにする生地を選んで早速作業です!あちこちで、

「これでいいですか?」「どうやるんですか?」「教えて下さい!」

という声がします。

見本を見せてもらいながら、自分なりに工夫してなんとか形にしていきます。形ができてくると、4年生のオリジナリティーがあふれたデザインが出てきました。

はちまきにしたり、帯をお相撲のまわしにしたり,お花を背中にくっつけたりと見ていて笑顔が出てくる作品ばかりです。

学校に帰ってきて校長先生にも作品を見せて、説明しました。

伝統文化を学ぶ ー【4年生】団子さしー

伝統文化を学ぶ ー【4年生】団子さしー

今日は、団子さし体験をしました。毎年4年生が体験しているので、この日を楽しみにしていました。

地域で大変お世話になっている今泉さん夫妻と、復興応援隊の方2人のご協力のもと実施することができました。

米粉をこねて団子を作り、色を付けて丸くしました。手にたくさん付いて大変ですが(*^o^*)子どもたちはニコニコ笑顔です。

できた団子は昇降口の木にバランス良くさしました。花がさいたように華やかになりました!個性的な飾り方も・・・4年生らしさが出た団子差しの木が完成しました。

お片付けもしっかりして、自分達で作ったお団子にきなこをまぶしておやつタイム!

終始楽しそうに活動する子どもたちでした。新年になり、目標も新たに頑張ります!

地域の師匠にしめ縄づくりを教えてもらったよ!【4年生】

地域の師匠にしめ縄づくりを教えてもらったよ!【4年生】

よりあい処『華』さんにて、しめ縄づくりを体験してきました。子どもたちに「しめ縄って知ってる?」と聞くと、「知らないで~す!」との答え。

画像を見せると・・・

「あぁ~!!正月とかでみかけたことある!」

「作りたい!!!!」

と、意気揚々と学校を出発しました。

今日の講師は吉田さん。

「昔は東京に500本もしめ縄持って行って売ってたんだよ。難しいからできるかな~。」

と言いながらも手は、「い草」をするするとねじり、しめ縄をどんどんと作っていきます。

「速い!!」「できるかな・・・」と少し不安と期待の入り交じった顔で体験がスタート!

「難しい~。」と、お手伝いしてもらいながらなんとか完成させることができました。

納得のいかない子は、自分でもう一度ゆっくりやり方を確かめながら、い草をねじっています。

1時間もすると、「なんか、一回目より上手にできたんだけど!」「先生のおかげでできました!」と喜びの声があちこちから出てきました。

しめ縄をつくるという、とても貴重な体験をして子どもたちは満足の笑顔でした。

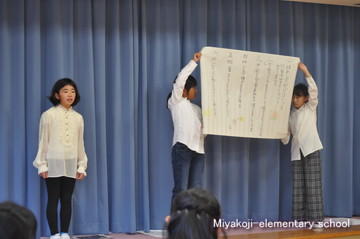

「お蚕さまとの3週間」~4年生

「お蚕さまとの3週間」~4年生

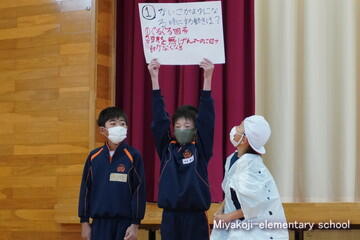

11月18日(木)すずらん集会で4年生は学年発表をしました。総合的な学習の時間で調べ、育てた「お蚕さん」についてです。

4年生がお蚕さんと出会ったきっかけや、お蚕さんのお世話について、そしてお蚕さんのその後について劇にまとめました。台詞も動きも自分達で考えて、10分くらいにまとめることができました。

劇の中の台詞や動きをヒントにしたクイズも考えました。

練習できる時間を見つけて、協力しながら活動していました。高学年としての意識も出てきたかなと思える姿がみられました。

発表の後には、「蚕のことがもっと知りたくなりました。」「初めて知った情報もあったのでためになりました。」などと全校生から嬉しい感想をもらうことができました。

発表の詳細は、「都路のよさを発信!総合的な学習」のページクリック に掲載しました。

お蚕さんの絹糸でお守りを! 【4年生】総合的な学習

お蚕さんの絹糸でお守りを! 【4年生】総合的な学習

5日(金)4年生が、総合的な学習として調べている「お蚕さん」絹糸取りをしたものをまとめて『お守り』を作ることに・・・

今回、17頭ということと、初めて蚕を育てたという記念ということを併せて考えた結果子どもたちから『お守り』にするのがいいという案にまとまりました。

お蚕さんを育てたり、調べたりするにあたってお世話になっている、近所の今泉さんの所へ行きました。そこで、展示会をしていた鈴木先生にお会いして、お話を聞いてきました。

そこには、鈴木先生の他にも養蚕のエキスパートが2人も居てお話を伺いました。

「蚕にクラシックを聴かせていたんだよ」

「クラシックを聴いた蚕の糸はとても長いことが分かってるんだよ」

と、蚕に関するお話が次々と・・・

とても貴重な時間をすごしてきました。

織物体験! ~4年総合的な学習~

織物体験! ~4年総合的な学習~

学校から、歩いて3分!近くでいつも、子どもたちを優しく見守って下さる今泉さんのお店「華」さんで織物体験をしてきました。

子どもたちが、囲炉裏に火を入れるのを見たことが無いということを知ると、「じゃ~火をいれてみるか!」と言って実演してくださいました。

子どもたちは「うわぁ~あったかい!」「ここで、もちとか魚とかやけそうじゃない?」というと「ここで温まったり、料理をしたりしたんだよ!」といろいろ話してくれました。

蚕の世話をした際にお世話になった、鈴木先生ともまた再会できました。

自分達の育てたお蚕さんの糸をお守りにしたいという考えがでていたので、そのアイディアをもらって糸とりをしました。糸が細くて難しそうでしたが、鈴木先生に助けてもらいながら、頑張って糸取りをしました。

時間が足りなくなってしまうと、「じゃ~お守りができるように、今回は作ってあげるよ。」とおっしゃっていただきました。また、近々お会いして、今後の総合的な学習の時間の方向性について子どもたちにアドバイスをもらいたいと思います。

子どもたちは、もうお蚕さんの虜です

子どもたちの、思いをつなげた学習になっていきそうです!

「かいこさま、かわいい!」 ~4年総合「地域のよさを知る」

「かいこさま、かわいい!」 ~4年総合「地域のよさを知る」

9月からはじまった「かいこさま」のお世話でした。

地域のよさを知る活動として、かいこさまのことを聞いた子どもたちは調べてみたい、育ててみたいと強い関心をもつようになりました。

そこで地域の方々に話をしたところ、すずきさんを紹介してくださいました。

すずきさんは「かいこさま」を実際に連れてきてくださり、子どもたちに世話をまかせてくださいました。

子どもたちは、毎日桑を採ってきては蚕にあたえ、土日曜日は、当番がお家に連れ帰って世話をしていました。

その「かいこさま」も大きくなり、いよいよ繭をつくる時期になりました。蚕室はお手製の紙を丸めた筒を工夫しています。

先日はすずきさんにもおいでいただき、繭から糸をつむぐ作業を行いました。

繭をお湯に入れるときには「かわいそう・・・」と涙を流す子どももありました。

それだけ愛情を持って育ててきたのだと改めて感じました。子どもたちにとって、この体験は、命の大切さ、命をつないでいくことについても学ぶ貴重な機会となりました。

これまでの活動、すべてがはじめての体験で、喜び、悲しみ、驚き。さらに責任感も伸びた活動でした。

これからも活動は続きますが、この活動を通して、これまで以上に都路地域を思い、さらに発展させていこうとする気持ちをもつことができたように感じました。

この活動を通して学んだことを4年生の残りの学習、そして5年生の学習へとつなげていきたいと考えています。

ご協力くださっている皆様、ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。

都路小の外国語授業②(4年)

都路小の外国語授業②(4年)

5校時には、田村市教委学校支援指導主事の佐久間先生にお出でいただき、4年生の外国語活動の授業についてご指導をいただきました。

今日の内容は「Do you have~?」の表現を習得します。

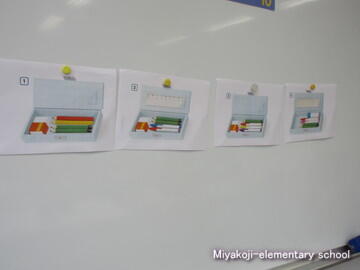

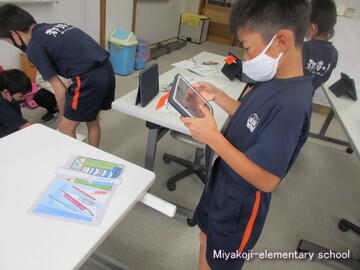

ALTや担任の持っている「文房具」が今日の素材です。名前を言えるかな?

一人一人持っているタブレットに、担任から画像が送られてきました。ウッデン先生の持っている文房具です。この内容を英語で話しながらSmall Talkをしていきます。

今日のゲームは、文房具の絵から相手の持ち物はどれかを当てます。

この4つを頭に思い浮かべ、「消しゴムを持っていますか?」「定規を持っていますか?」と英語で問い、その答えから番号をあてます。

続いては、文房具の絵カードを”お店”で買い、自分だけのセットをタブレットでお隣に送ります。このカードを求めるのも英語です。

今日は、時間が少し足りなかったので、先生が紹介してあげました。

45分間、子どもたちは何度も何度も、楽しそうに外国語で会話し、「Do you have~?」の表現に慣れ親しむことができました。

きっと、英語が大好きな子どもたちに育ってくれることでしょう。

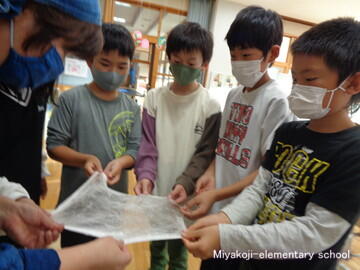

突然の対面!お蚕さん(かいごさま!)-4年総合的な学習

突然の対面!お蚕さん(かいごさま!)-4年総合的な学習

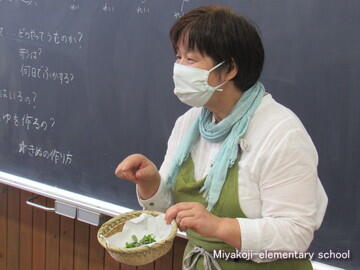

本日、学校近くにイベントで来ていた「鈴木美佐子さん」が学校に来校して下さりました。総合的な学習の時間に蚕や農業、川など都路について調べているところでした。都路には養蚕に関する施設があって、とても貴重な施設ということを聞いて調べていました。

「実際に見られたらな~」「見たことないよね・・・」と話していた矢先の出来事で、子どもたちも大喜び。

お話も興味津々!実物の蚕も見たくてウズウズ!

まだ小さい蚕でしたが初めて見たこども達は大感激でした。

子どもたちもさらに質問を投げかけました。

「えさは何を食べているのですか?」「きぬを作る時の道具はどんなですか?」「何日くらいで孵化するんですか?」などたくさんの質問に丁寧に答えてくださいました。

すると、鈴木さんが、

「みんなにお蚕さんを、17頭たくしていこうと思うんだけど・・・」

と話して下さいました。

子どもたちの反応はもちろん・・・

「やったぁ!!」「育てる!」

もともと虫が大好きな子どもたちです。上手に育てられるように頑張ってくれそうです。

近くに寄って観察!!これからが楽しみです。

「想いは宇宙へ」 ~星の村天文台4年理科~

「想いは宇宙へ」 ~星の村天文台4年理科~

「宇宙にはたくさんの星があるんだね。」

宇宙はとてつもなく広いことがわかりました。

「パソコンで太陽をセットすると、動きを追って望遠鏡が移動するんだよ。」

「望遠鏡で太陽光を集めると、木材もすぐ焦げるんだね。」「太陽が黄色く見えるよ。」

「こりゃ重い隕石だ。鉄が入っているんだって。」

様々な発見があった天文台見学でした。

かんけり&ティーボール ~4年お楽しみ会

かんけり&ティーボール ~4年お楽しみ会

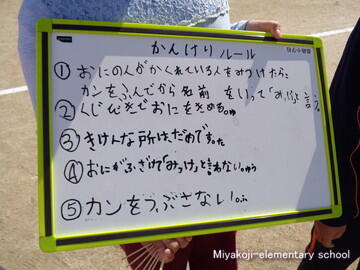

お楽しみ会を開催しました!

計画を立て、準備をして、本番・・・

最初は計画を立てるのも、準備をするのも、進行するのも時間がかかっていましたが、だんだんと慣れてスムーズに実行できるようになってきました。

さらに、勝負をしていても

「負けた~」「でも、楽しもう楽しもう!」「勝ち負けは気にしない!」

などという声も。

司会が会を進行します。進行の合間に、「今日はなかよくお楽しみ会をやりましょう」と、アドリブのコメントをつけながら話していました。

最初は「かんけり」をやりました。くじも手作りです。楊枝の先を赤く染め、赤い楊枝を引いた人が鬼です。

次は、ティーボールです。ラインも休み時間のうちに自分たちで引きました。苦手な友だちには、バットの持ち方や打ち方のフォーム、ボールを打つ方向をアドバイスしていました。

教室に戻ると、子どもたちが学級活動の議題提案ボックスに提案用紙をいくつか入れていました。

次の学級会ではどんな話し合いをしようか、みんなで考えましょうね。

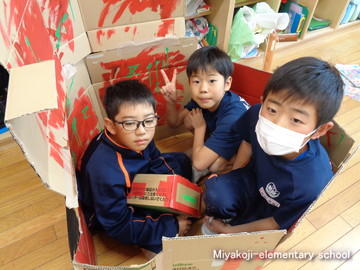

つながれ、広がれ!だんボール 4年 図工

図工が大好きな4年生!

夏休み前にたくさんのだんボールを集めて準備をしていました。

「やっと作れる~!」

「いっしょに作ろうね」

と大喜びでスタートです。教室とホールを使って思い思いにだんボールを組み合わせて家やお店を作っていました。

だんボールに切り目を入れてそれを組み合わせる仕組みを生かしてつくります。

今日は1校時目から4校時目まで図工でした。

自分の納得のいく作品を作りました。お昼休みには5年生、放課後には3年生が見に来てくれました。

4年生は

「去年、今の5年生にも作品を見せてもらったから、見せたい!」

「こんな仕組みも作ってたような・・・。ぼくも作ってみようっと!」

アイデアがたくさんあふれました。

作り終わった作品をお互いに見たり、質問したりしてよさを見つけ合っていました。

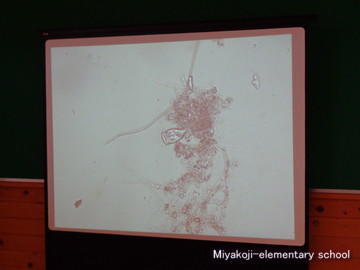

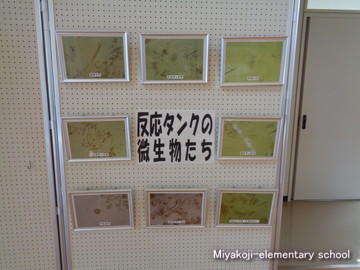

4年見学学習

4年見学学習

社会科の見学学習で『大滝根水環境センター』と『田村西部環境センター』に行きました。

まずは、『大滝根水環境センター』に行きました。子どもたちの質問に答えていただいたり、水の行方について説明していただいたりしました。水をきれいにするためにほとんど微生物の力だけという事を知り、とてもおどろいていました。

「最初はにごった水だったのに、だんだんと色が透明になってきたね!」

「微生物ってすごいな~」

顕微鏡で実際に微生物を見ると・・・

「なんか動きがかわいい!」

さすが生き物好きの4年生!

「油よごれや、髪の毛、食べかすなどは微生物にとってよくないから、みんなも好き嫌いせずに食べてね! 」とお話をしていただきました。

次は、『田村西部環境センター』に行きました。燃えるごみを扱っている施設で、ごみピットやごみクレーンなどを見せていただきました。

「ぼくのごみもあるのかな?」

「こんなにごみがあるなんて・・・」

実際のごみの量を目の当たりにしてとても驚いていました。

クレーンの操作もさせていただきました。自分のつかんだごみの量を見たり、ごみを焼却炉の入り口に移動させたりするとても貴重な体験でしたので、とても真剣なまなざしでした。

「うまくごみをつかめた!」

「いいな~。ぼくも操作してみたい~」

「たくさんつかむのむずかしいな~」

処理するよりも多いごみが運ばれてくるということを話していただき、ぼくたちに何ができるのか・・・と考える機会となりました。

子どもたちは、話を聞きながらたくさんメモをとりました。学んだことを、新聞にまとめます!

かみわざ!小物入れ★ 4年 図画工作

かみわざ!小物入れ★ 4年 図画工作

図画工作の大好きな4年生。何に対しても全力で取り組みますが、図画工作は格別です。下のような箱をたくさん作って、その箱の組み合わせを工夫して小物入れを作ります。

自由な発想で作りつつも、箱の組み合わせ方や小物が入るように考えて作らなければなりません。

グループになって作ることで、アドバイスをしたり、新しいアイデアが生まれたりします。

「どうやったのそれ!」「すごーい」

「ぼくはこうやろうっと」「ありがとう!」

こんな声がひっきりなしに聞こえます。

目標に向かって作品を作り、完成させた子どもたちの顔から、達成感が感じられました。

最後に作品の鑑賞会をして、友だちの作品の工夫を見つけていました。

「すごい!これどうやって小物いれるの?」

「作ろうって言っててものをほんとに作ってる!大変だったでしょ?」

友だちの作品を触る時にも、壊れないようにそっと触ったり、聞いてから触ったりと相手のことを考えながら見ていました。

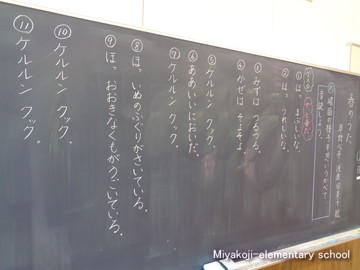

”対比”して表現するって?! ~4年国語~

”対比”して表現するって?! ~4年国語~

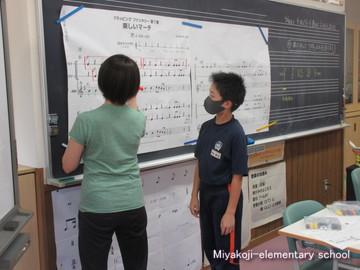

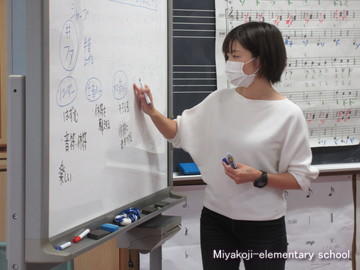

今年度の教員研修が始まります。第1回授業研究は、4年国語です。

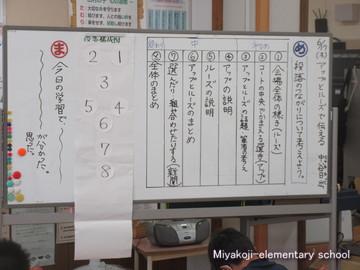

明日の授業公開に向けて、これまで4時間の授業を行いました。今日は、教材文「アップとルーズで伝える」の段落の構成を読んでいきます。

学習のめあては、前時に確認済みです。家庭学習では、各段落に書かれている内容に見出しをつけることをがんばってきています。そして音読も毎日練習することになっています。

授業でも、必ず音読を行います。今日は、縦の列ごとにグループ読みをしました。

しっかり読んでくる子は、学習内容の理解もよく、意欲的に課題を解決しようとする姿が見られます。

全員で一斉に同じことをする授業形態もありますが、各グループに分かれ、どの文章が大切か、どこからそう考えるのかを話し合うことも適宜取り入れます。

そして、黒板いっぱいに掲示した教科書の文をみんなで確認しながら、段落の小見出しを考えます。

家庭で課題を確認してきた子どもたちは、積極的に挙手をし、友だちと話し合います。

そして、授業の後半には、各段落のつながりを図に表してみます。前の教材で経験済みなので、いろいろな意見を出しながら対話を重ねます。オープンスペースも活用します。

さあ、みんなの考えを一斉にオープン!

おー、みんな同じです・・・・しかし、先生は違いました!

「対比されている段落は、一つではなく二つじゃない?」

「そうか!」

先生の提案に納得しながら、子どもたちは自分たちで考えることができた喜びをノートにまとめることができました。

明日5校時に全教員が参加して授業研究を行います。中学校の校長先生、国語科の先生にもご参加いただけることになりました。

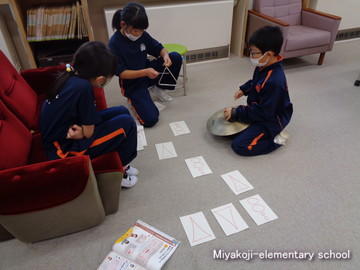

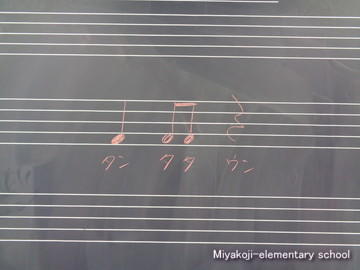

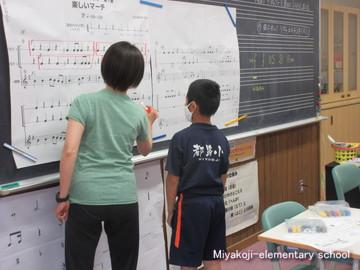

曲に合わせてリズムを演奏♫ 音楽 4年

曲に合わせてリズムを演奏♫ 音楽 4年

音楽で、曲に合わせてリズムを叩く学習をしました。授業の最初には、リズムに慣れるために、かんたんなリズムクイズをしました。

3年生のころから、音符や階名,楽典などを少しずつ毎回学習してきたこともあり、短いフレーズはリズム打ちできるようになりました。階名も自分でよめる子も増えてきました。

リズムクイズを楽しんだ子供たちは、「なんだか、教科書のリズムもたたけそう」「簡単だよ」と、今日の課題に意欲を高めていきました。

2小節ずつ繰り返されるリズムや、前のパートを後ろのパートが追いかけるようなリズムを探して曲のしくみをみつけていきます。友だちの様子を見たり、話し合ったりしてリズムのまとまりを見つけました。

全員でリズムを確認したら、2つのパートに分かれて練習です。

「みんなでまずは合わせよう」「なんか最初がばらばらだな・・・」「途中でわからなくなった」「できないところだけ合わせてみよう!」と話し合いながらみんながリズムをたたけるように工夫して練習していました。

次は、メロディーを加えてさらにバージョンアップします!

お楽しみ会 楽しくできたよ☆

お楽しみ会 楽しくできたよ☆

第4学年・お楽しみ会を開催しました

先日学級会で計画した「お楽しみ会」が無事大成功で終了しました。

「昼休みのうちに、準備していていいですか?」という頼もしい声も!!

「みんなで準備しようよ!」

と、グループで協力する姿がたくさんみられました。

まずは・・・ハンドベースボールから!

自分達で考えてルールやメンバーを発表しました。

3年生の時、体育の学習でやったことがあるものだったので、男子も女子もみんなで楽しめました。少し自信のない子には

「あっちを向いて打つといいかもよ。」

「おもいっきり!」「走って走って~!!」

など大盛り上がり

点差が開いてしまったときには、少し熱くなる場面もありましたが、「楽しくやろう!」と声をかけてくれる子もいました。

次は・・・ビンゴです!ここでも、まずはルールの説明から。お題を何にするか迷っていましたが、今回は「数字」と「フルーツ」でした。5ビンゴを出す子もいて、盛り上がりました。

どちらのイベントでも、終了したあとにそれぞれ感想を言う場面がありました。

「遠くまで打って、みんながそれを追いかけるのがおもしろかったです。」

「ゲームで負けたけれど、みんな上手だったし楽しかったです。」

「ビンゴの数が同じだったね。」

今年も何事にも全力で楽しむ4年生!その姿から、私たちも元気をもらえます!

4年生 学級会~お楽しみ会の計画~

4年生 学級会~お楽しみ会の計画~

4年生に進級してすぐに、こんなことを話す子が・・・!!

「先生!4年生になったので、みんなで楽しく過ごしたいです!」

「じゃー、提案ボックスに議題を書いていれてみよう。」

すると次の日、「先生、提案ボックスに入れました!」

なんという早業☆

成長を感じます

そして学級会の開催

昨年度学習した会の進め方を生かして、時間配分や役割の決め方など所々工夫がみられました。たくさんのアイデアが出されました。司会と副司会協力して話し合いを進めます。

今回お楽しみ会で実施するのは、『ビンゴ』『ハンドベースボール』です。

「ビンゴはすぐにできるから、時間は10分でいいかもね」

「そうだね。ハンドベースは時間がかかることもあるしね。」

「打てない人も居るかもしれないから、ティーがあるといいね。」

など意見が出て時間内に話し合いを簡潔することができました。

次の日から、グループごとに集まって朝の時間などに計画を立てている姿からは上学年らしさが感じられました。

当日が楽しみです

お楽しみ会 4年生

お楽しみ会 4年生

この日のために、学級で話し合いをしながら着々と準備を進めてきました。

教室では「3秒お絵かきリレー」を行いました。

なんと、勝利したグループには手作りの賞状をプレゼント!

その後、校庭に出て「リレー」と「おにごっこ」と「キックベース」を行いました。

「楽しい会にするために、ルールを守らないとだね!」

「やり方が分からない人もいるから最初に練習の時間をとろうよ!」

とみんなで話合いながら会を進めることができました。

「楽しかった!」「走りすぎて疲れたー」「またやろうよ!」

笑顔が溢れるお楽しみ会となりました。

4年 調べて話そう! 生活調査隊!

4年 調べて話そう! 生活調査隊!

国語の学習では、「身の回りのことで気になることを調べよう」と、国語で学習したことを活用して、テーマごとに分かれ調べました。

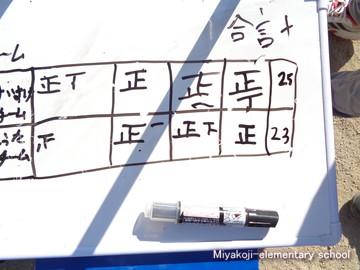

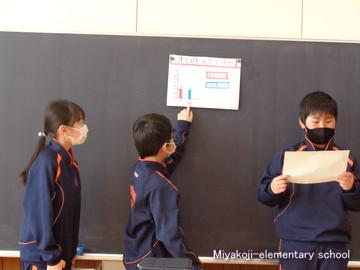

他学年にも協力してもらったアンケートを集計・整理して分かりやすいようにグラフや表に表しました。

本番前の最終練習時間も確認のために使います。

まず、一つ目の発表は、食べ物についての調査結果です。朝ご飯は何を食べているのか?誕生日には何のケーキを食べるのか、などの発表をしました。

2つめは、読書についての調査です。どんな本を読んでいるのか、どんな種類のお話が好きか、などが発表されました。

3つめは、休みの日の過ごし方についてです。休みの日は、何をして過ごしているか、友達と遊ぶのかの発表でした。

発表は、「間を開ける」「速さ」「強弱」「グラフや表の活用や紹介の仕方」など、今までの学習がきちんと生かされていました。そのため発表を聞いた後に「よかったところ」と「アドバイス」を発表することもできました。

また、最後には次の発表に改善できる点・続ける点などをノートにまとめました。

タブレットで曲づくり(4年生)

タブレットで曲づくり(4年生)

4年生はタブレットを使い、創作音楽を行いました。

指定された「ミソラドレ♫」のリズムに音を入れていきます。

「ここは、ピアノの音にしようかな。」

ペアでアイディアを出し合いながら、音を替えたりテンポを替えたりして、曲をつくっていきます。

メロディーを4つつなげて、曲を流してみるとそれぞれのペアの特徴が見えました。

また、最後には伴奏作りにも挑戦しようとしましたが、時間が来てしまったので、自分たちだけでまた挑戦してみることにしました。

素敵なメロディーが完成してよかったですね。

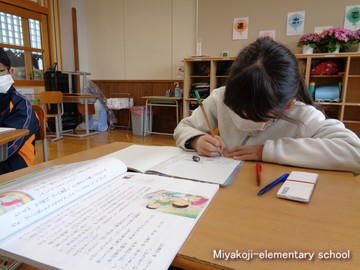

4年 国語 もしものときにそなえよう

4年 国語 もしものときにそなえよう

自然災害が起きたときに私たちはどのようなことに気をつけ、対応することが必要なのかを、紹介する文を書きました。

テーマを決めるために、社会科で自然災害について学習したことを思い出しました。そこから、一人一人が決めていきます。

今までの国語科の学習で何度もやってきた「文章を書くための材料を調べて集め」て、それを「分類整理」し、「文章構成」を考えて、下書きを進めました。

今回は、下書きの段階で友達にアドバイス(推敲)してもらいました。友だちの下書きを読んで気づいたことを付箋にメモをします。それを作者が読んで、分からない所はその友達に説明してもらいました。

どんなことに気をつけるとよいのか分かっていると、アドバイスがしやすいようですね。

後日、それを踏まえて、清書をし、最後に感想を友達に書いてもらいました。

感想の書き方にも重点を置いて、学習を進めたので、

①なるほどなと納得したところ、

②分かりやすいなと思った書き方、

③もっと知りたい、質問、

の3つの観点で書きました。

これから感想を書くときには、ぜひ活用しましょう( ^-^)

5つの音で音楽作り♪ ~4年

5つの音で音楽作り♪ ~4年

日本の音楽に親しむために、使うと日本の音楽のようになる「ミ・ソ・ラ・ド・レ」5つの音を使って音楽作りをペアで進めています。

新型コロナ感染予防で鍵盤ハーモニカを使わずに、電子オルガンやピアノや電子キーボードなど、別の鍵盤楽器で音楽作りをします。

まずは教科書のリズムに沿って2つの音楽を作ります。それができたら、ペアの人と合わせて一つの音楽にしていきます。

「今の曲いいね~」

「上手に弾けてるよ」

「最後はラとレのどちらかで終わるから、こうした方がいいんじゃない?」

など、声を掛け合う様子も見られました。

自分の曲を丁寧に何度も弾いて確かめながら作っています。

相手の曲や組み合わせた曲をタブレットで録画して、聴いて確認しながら意見を出し合っています。

最後には、発表会もします!ペアで作り上げた曲の完成が楽しみです( ^-^)

お気に入りの場所は? ~外国語活動

お気に入りの場所は? ~外国語活動

自分のお気に入りの場所を学習しています。子ども達のお気に入りの場所は、いったいどこなのでしょうか?

4年生が、校舎内の地図をもとに、案内したり、その場所について説明したりしました。

「Go straight」

「Turn left」「Turn right」と、Wooden先生を案内します。

教室内で先生に道案内をし、そのあとに答え合わせとして校舎内に繰り出しました。

さて、行き着いた先はどこだったのでしょう。

教室まで戻るときにも、「Go straight」「Turn left」「Turn right」の言葉で確認しながら歩いて行きました( ^-^)

次の時間は、どうしてこの場所がお気に入りなのか、理由も含めて道案内&紹介します!

難しい・・・楽しい! ~つるしびな作り

難しい・・・楽しい! ~つるしびな作り

総合的な学習の時間で「つるしびな作り」を体験しました。

子ども達の裁縫の経験を聞くと1人以外は”触ったことが”あると話していました。5年生になると家庭科で裁縫に取り組みますが、一足先にやってみます!

教えていただきながら、針をちりめんの布から出します。

「痛い!刺さった!!」

「なかなか針が出てこないな・・」

「玉結び・玉留めが難しいです!」

いろいろと話しながらスタートしましたが、中盤になってくると、子ども達は「黙々とちくちく」していました。

すごい集中力です。

難しいところは助けていただきながら、初めの目標としていた「一人5個の花を作る」を全員が達成することができました!教えていただいたお二方にもびっくりされました!

また、つるしびなの意味や、今回の花を使っていろいろな作品を作ることができることも教えていただきました。

「九猿南天」について話したところ、「自分の家にも飾ってある!!」と反応していました。「難を転じて楽となる」この意味をもって、飾られているのかなと思いました( ^-^)

とても楽しかったようで、「また時間を見つけてやりたいなぁ!」が多数です( ^-^)

働き者だねー4年生〜だんごさし体験

働き者だねー4年生〜だんごさし体験

小正月の伝統的な行事として、だんごさし体験をしました。粉からだんごを作るのは、ほとんどの子ども達が初めてで、混ぜたりこねたり、丸めたり、協力しながら進めました。

手でこねるときには、手のひらに付いてしまうので、そのべたべたと奮闘しています。

「大きすぎるかな?」「大きさがばらばらだ!」

丸めるときは、声を掛け合いながら取り組んでいました。

丸め終わったら、沸騰した鍋にだんごを入れて、浮き上がってきたところをすくい上げます。こちらもペアでの協力が大切でしたね!

だんごがゆであがったら、暖かくて柔らかいうちに、木の枝にさしてきます。鮮やかな色とりどりのだんごを手際よくさしていきます。「色のバランスを考えて!」という声かけも聞こえてきました。

最後は、4年生全員での片付けです。おだんごを作っているときにも、一人一人が仕事ややるべきことを見つけて動いていたのが印象的でした。そのときにも、洗いながら活動をしていました。素晴らしいですね!

最終的な片付けも、手際よくあっという間に終わってしまいました。役割分担を自分たちでして、てきぱきと行動できたのがよかったですね( ^-^)

だんごさし

だんごさし

4年生は総合的な学習の時間に地域の方々を講師にお招きし、小正月の行事だんごさしについて学びました。

しかし、聞くとやるとでは大違いで、ちょうどよい固さに仕上げ丸めていくことがとても難しいです。

できあがりは、色とりどりでみんなが笑顔になるすばらしい出来栄えになりました。

ご協力ありがとうございました。

「食を学ぼう!」~4年自然食料理教室

「食を学ぼう!」~4年自然食料理教室

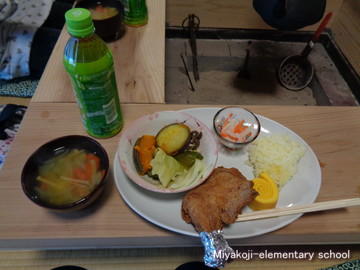

22日に4年生は総合的な学習の一環として、自然食をテーマに活動されている境野米子先生から自然食やおせち料理の話を聞き、料理を教えていただきました。

今回は、サフランを使った料理について教えていただき、サフランごはん、サフランスープ、なます、伊達巻きを作ります。

まずは、たまねぎやにんじん、大根、はんぺんをいちょう切りや角切りにします。慣れない包丁のあつかいも、補助していただいて上手になってきました。

自分の手で料理を作ったことで、子どもたちは料理の楽しさを知るきっかけとなりました。

できあがった料理です。フライドチキンは「華さん」からのプレゼントでした。

普段は苦手な食材があっても、自分で作ったお料理はおいしく食べることができました。

境野さん、今泉さん、復興応援隊の皆さんにやさしくていねいに教えていただいたことからも、人の温かさを感じたよい1日でした。

しめ縄作り、初体験!

しめ縄作り、初体験!

4年総合的な学習で、しめ縄作りに挑戦しました。地域の吉田さんをお招きして、しめ縄の作り方を教えていただきました。吉田さんは、他の地区でも講師をやっておられるそうで、その手さばきは見事です。

しかし、子ども達が取り組んでみると・・・とても難しい!!

一人だけではなかなか上手くいきません。吉田さんがすぐに手伝いに来てくれました。

慣れてくると、少しコツをつかめてきた子もいます。

しめ縄は、2つでセットとのことで、吉田さんが事前に作ってきてくださったものもいただきました。

続いては、宝船作りです。

こちらも、吉田さんが事前に土台を作ってきてくださいました。子ども達は、吉田さんが準備してくださった飾りをその土台に飾り付けていきます。

できあがった宝船がこちらです。

事前の準備をしてくださっていたので、短い時間でとても充実した時間を過ごすことができました。

吉田さん、ありがとうございました。作ったしめ縄は、お正月にそれぞれのおうちに飾り、来年もよい年にしきたいと思います( ^-^)

冬の空を見に

冬の空を見に

12月17日(木)滝根町の星の村天文台に冬の空の観察に行ってきました。

4年生は、理科の学習で星について学習をしてきました。

「星は位置が変わるの?」

「星座の形は変わらないの?」

「どうしていろんな色があるの?」

と、課題をもって学習を進め来ましたが、実際の観察だけではなかなか理解できない点を星の村天文台のプラネタリュームを見ながら、学習を深めてきました。

大きな天体望遠鏡を見て、

「うわー」

の驚きを感じるばかりの子どもたちです。

太陽の大きさや表面温度の説明では、

「そんなに!」

と想像以上の大きさや温度にびっくり!

なんと!天体望遠鏡を動かす体験もしました。(貴重な体験でした)

また、大野台長に隕石を触らせてもらい「重い!」と見た目との違いにさらなる驚きです。

宇宙の偉大さと神秘に触れた瞬間でした。

プラネタリュームでは、星の見つけ方や自分の知りたいことを質問しながら熱心に学習をしてきました。

途中で止めながら、丁寧に教えていただいた星の村天文台の方に感謝するばかりです。

星の村天文台の皆さん、貴重な体験や学習をさせていただき本当にありがとうございました。

4年 伝統芸能「三匹獅子舞」を学ぼう

4年 伝統芸能「三匹獅子舞」を学ぼう

岩井沢の三匹獅子保存会松本さんに来ていただき、お話を伺いました。担当になっている子どもは、クラスの友だちのためにメモ用紙を準備するなどして、この日を待っていました。

特別に三匹獅子の頭を保管してある倉庫から持ってきてくださいました。

「牙が生えてる!」

「怖い顔」

「羽はつるつるしているなあ」

獅子の表情や頭の部分の羽を手で触って確かめていました。

どのくらいの重さがあるのか質問してみると、3キロほどだそうです。持ってみると、そんなに重くないという子ども達の感想でした。

昔は5キロほどあったということですが、3キロほどでも、長い時間頭にのせて、舞を踊るというのは大変そうだなあと感じていました。

かぶっているところを見せてもらいました。

「おおー!」「背が高く見えるね」

子ども達も実際にかぶらせてもらうことができました。

「やっぱり軽い」

「押さえていないと落ちそうだ」

一人一人かぶってみることで、視界もどのように見えているのかを体験できました。

中はこのようになっています。

手ぬぐいで、あごの所を固定するそうです。参観していた先生方もかぶらせてもらいました。

この後、記録DVDを視聴し、当時の小学6年生の子ども達がどのように舞を踊っているのかを確かめました。舞の中に出てくる三匹獅子には名前があり、その三匹がどのようなストーリーを展開していくのかも教えていただきました。

最後に子ども達の質問に、丁寧に答えてくださいました。( ^-^)

打楽器で音楽作り♪~4年

打楽器で音楽作り♪~4年

打楽器を使っての音楽作りを学習してます。

4つの音の形を表しているカードを組み合わせて、グループの音楽を作っていきます。

「小小大大」「大大小小」「だんだん大きく」「だんだん小さく」の組み合わせを、まずは、子ども達で音を出し合いながら決めていきます。

「この楽器は音が大きいから、調整して出さないと他がかき消されちゃうよ!」

「たたき方や、マレットを工夫してみよう」

「音の高さを変えてみると、それも大小に関係するかな」

いろいろ意見を出し合いながら、練習もしてみます。みんなの息を合わせようとがんばっている姿が見られます。

自分たちの様子を客観的に見るために、タブレットを使って録画しました。

「ここはこうしたほうがいい」

発表会では、お互いのグループのちがいや工夫点についても気づけていました( ^-^)

4年 総合 華さんの活動について調べよう!

4年 総合 華さんの活動について調べよう!

総合的な学習の時間では、華さんの活動についても調べています。

「華」さんは、都路町で古民家を活用して、様々な催し物に取り組んでいることが分かりました。

まずは、中の様子を見せていただき、飾ってあるものについて見ていきました。

その中でも今回は、つるしびなの体験もさせていただくことになりました。

このおさるさんは、靴下で作られているんです!

今年の干支の、ネズミですね!次の干支の、牛も準備されていました。

今回は、お花作りに挑戦です。ちりめん布から、5つの花びらを作り、それをつなぎ合わせていくものです。細かな作業ですが、どんどん作り上げていきます。

みんなで、いろりを囲んで、話をしながら作る、このような地域の方々との交流も大切なことですね。

インタビューでも華さんの活動を続けている思いや願いを聞くことができました。

4年 総合 灯まつりについて調べよう!

4年 総合 灯まつりについて調べよう!

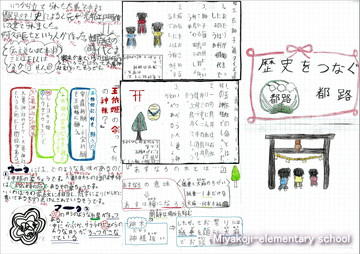

伝統的な行事や伝統工芸について調べていくことにした4年生は、都路の「灯まつり」について調べていきたいことになり、当初からの関わりのある行政局の渡辺さんに話を聞くことができました。

灯まつりの始まるきっかけや、続けている思い、これからの思いなど、たくさんの質問をすることができました。

今後は、他の伝統的な行事や伝統工芸なども調べていきます。今回分かったことは、国語で学習している「リーフレット」にまとめて、紹介できるようにしていきます。がんばっていきましょう( ^-^)

4年 図工 つなぐんぐん!

4年 図工 つなぐんぐん!

身の回りにあるもの(枝、わりばし、新聞紙)を使って、どんどんつないでいって作品を完成させようという学習です。男女2グループに分かれて、作品作りを進めました。

作り終わって、工夫したところや、チームで協力したところなどを話し、相手の作品を見ての感想も発表しました。

「作っていたら、アルファベットに見えてきたところがあったので、いろいろなアルファベットを作ってみようと思いました。」

「どうして、この部分は、引っかけてあるだけなのですか?」

「一番下の所は、じょうぶにしたいので、すずらんテープでしっかり縛りました。」

他の作品を見て、話ができる子ども達の姿を大切にしていきたいです。

お互いに話して、質問して、答える。そのような積極的な姿が見られたので、担任もうれしくなりました( ^-^)

4年生 冬の準備

4年生 冬の準備

春に種をまき、発芽から観察をしてきたヘチマ。

夏には、校長室前をグリーンカーテンとして、2階まで大きく育ちました。

秋には、大きい実もたくさん実り、冬の訪れとともに枯れてきました。子どもたちは、ヘチマを片付けながら、枯れた葉の中にあった大きな実を手に取り、「大きい」「重い」と驚きの声が上がってました。枯れた実の中には黒い種もたくさんできていて、さらに驚きでした。

「来年も植えてもっとたくさん実がなるといいね」と、もう一度育ててみたいようです。

子どもたちの中に、たくさんの学習の思い出が詰まっている長期に渡る観察も終了です。 植物も子どもたちも冬の準備です。

研究授業:4年国語「世界にほこる和紙」

研究授業:4年国語「世界にほこる和紙」

国語科の授業研究の最終は、4年生です。説明文というジャンルの文章を読み、自分でも調べたことを表現します。

昨年度も担任の下で説明文の読み方、自分で書くことを研究してきた4年生は、そのことを忘れずに充分生かしながら学習しています。

国語の基本は「音読」です。理解することは音読から始まります。

家庭学習で今日の授業で追究するために必要な「重要語句」や中心となる文を調べて書き出してきた4年生は、スムーズに自分の考えを書いていきます。

友だちの意見を聞きながら、どのようなことが書かれているのかを「読んで」いきました。

この日の授業は、さらに「要約」をしてみようと担任から提案があります。

文章を短くまとめて表現する「要約」は前単元でも学びましたが、その力を発揮するときです!

書いた文章は、隣の友だちと確認したり、他の友だちのノートを見せてもらったりして自分の要約の書き方に生かしていきました。

4年 学習発表会

4年 学習発表会

この劇を作り上げるに当たっては、4年生一人一人の自分の夢を話してもらいました。一人一人が自分の夢を実現するには、今の学習のどんなことが関係しているかな?ということも考えてみました。

10年後、4年生のみんなが、同級会で集まって昔を懐かしんでいるところからスタートです。

担任の先生の話(先生怒るとこわかった・・・(>_<))も飛び出しました。

そして、自分が今、何の仕事をしているのか、子ども達一人一人が自分の夢を話します。

夢を叶えた10年後の自分が、4年生の時にはどんなことをがんばっていたから将来につながっているのかを振り返り、実際にやって見せます。子ども達の得意なこと、思い出、がんばったことなど、次々に披露していきました。

フィナーレは、子ども達が好きな音楽で締めくくりです。

音楽で学習している「茶色のこびん」をみんなで心を一つにして演奏します。

練習の時には若干ずれていたのですが、お互いの音を聴き合って「合わせよう」とする姿がたくさん見られました。

学習発表会の練習を通して、お互いを気遣う心、思いやる心を学びました。

また、常に「見てくれる人たち」のことを考えて、台詞や動き、表情などを自分たちで考えることができました。

国語の学習でも、「相手に上手く伝えるためには」どんなことに気をつけてコミュニケーションをとればよいのか、学習しました。学習発表会にも生かさていたので、他の機会でもがんばって欲しいですね( ^-^)

4年 ようこそゆめのまちへ♪

4年 ようこそゆめのまちへ♪

今回の図工は、段ボールを組み立てて、組み合わせて、自分たちのゆめのまちをつくろう!という学習です。

作り終わった後には、自分の家を紹介します。説明をすると、「すごいね!」「そういう方法もあるんだ!」「思いつかなかった!」などの声が聞こえてきます。

そして、3年生にも見てもらいました。3年生は楽しそうに見てくれました。体験したり、4年生の話を聞いたりしてくれました。4年生も、「楽しんでくれてよかった!」と喜んでいました。

3年生もぜひ、来年たのしいゆめのまちをつくってくださいね( ^-^)

4年 忘れられないあのときを描こう

4年 忘れられないあのときを描こう

だんだん秋を感じられる季節になってきました。芸術の秋に4年生は、自分が忘れられない思い出の一枚を、絵に表します。

初めに、忘れられない思い出をどんどん発表していきました。友だちの話を聞くと「そういえば自分も・・・」と思い出すこともあるようですね!

何を描くか決めていた子ども達は、下書きの時の参考として、家から資料や写真を持ってきました。

また、体をうまく表現するために、写真を撮って参考にしながら描いていく子もいます。

色の塗り方、作り方も工夫をして、少しずつ変えていく様子も見られました。完成が待ち遠しいですね( ^-^)

大好きな先生へ

大好きな先生へ

4年生が1年生の頃からお世話になってきた先生が、産休に入られることとなりました。

子ども達は、感謝とがんばってくださいという気持ちを伝えたい!!ということになりました。

保健の学習で、子ども達は、命の大切さや出産の大変さも感じています。

いっしょに撮った写真とメッセージを手渡すと、先生からは「ありがとう。」の言葉をいただきました。

そして無事に生まれるように、子ども達からのパワーを注ぎました!

次に会うときは、元気な赤ちゃんも一緒ですね!

がんばってください( ^-^)!!

4年 のこぎりを使って!

4年 のこぎりを使って!

4年生の図工の学習では、のこぎりを使って木材を切り、作品を作り上げていきます。のこぎりは授業では初めて使用するので、使い方をみんなで確認をしてからのスタートです。

今回は両刃のこぎりを使いました。刃には、2種類あることに気付いた子ども達。使い分けをすることも学びました。始めは、上手く押さえられなかったり、切れなかったり、四苦八苦していた様子ですが、慣れるのも早いです。

切った木は、前に学習したかなづちと釘を使って、作品を組み立てていきます。

普段はあまり使えない道具に子ども達も楽しそうに、でもけがをしないように、集中して取り組めていました( ^-^)

「対話の練習!」~4年国語

「対話の練習!」~4年国語

4年国語では、対話で重要なのは「態度・目線・言い方」と学習しました。今回も同様に、役割演技を取り入れて、ペアになって取り組みます。

今回は、「姉」と「弟」の立場から、それぞれの背景、状況も踏まえ、台詞を考えて役割演技をします。

子どもたちからは、

「〇〇さんは、どんなことを言ってくるか分からないから、ドキドキするんだよね~」

「分からないから、そのときそのときで考えないといけないんだよね~」

等、聞こえてきます。しかし、精一杯台詞を考えて、解決に向かうように必死に取り組んでいる姿が見られました。

それぞれの立場になって、台詞も考えることができていました。感情移入もバッチリです!

ペアで1回目が終わったら、「どうしてそういう台詞になったのか」や「こうした方がもっといいのではないか」ということを話し合い、再びペアで役割演技です。

そして、最後に、全体で発表し、みんなで成果を話し合います。

3組のペアは、それぞれの考えをもって発表することができました。また、日常にも使えるねと確認できました。

4年 すずらん集会発表♪

4年 すずらん集会発表♪

「4年生の発表は何にする?」と子どもたちに話したとき、「音楽!!」という意見が多数でした。自分たちが、普段の授業でがんばっている姿を見せるためには、音楽で!という気持ちが強かったみたいですね。

当日までの間、自分たちでいろいろなことを決めました。何を演奏するのか。台詞。どんな流れにするのか。

次々にアイディアが生まれてきました。

「こうしたい!」という子どもたちの思いがあったからこそ、本番に向けた意欲を保つことができました。

まずは、「楽しいマーチ」という曲を演奏しました。これは、手拍子のリズムを重ねて演奏するものです。

少し緊張した面持ちでしたが、リズムの楽しさを伝えられたと思います。鍵盤のメロディーもひとりでちゃんと弾くことができました。

次は、打楽器のリズムを感じ取ってもらう演奏です。使う打楽器の紹介をします。

「いろんな木の実」という楽しい曲(ほんのりラテン系)に合わせて、体を揺らしながら演奏していきます。

中盤の打楽器の演奏の所との旋律の違いを見せる工夫です。

一度演奏し終わったあとは、4年生の希望で、「他の学年の人たちといっしょに演奏したい」という思いを実現してみました。手を上げてくれたお友達がいて、4年生もたたき方を教えて、演奏スタートです。

最後に、全体での感想発表では、「いっしょに演奏できて楽しかった」「4年生がリズムをそろえてきれいに演奏しているのがよかった」など、たくさんの感想をいただけました。4年生は教室に帰ってから大喜びでした。

そして、6年生からは、「4年生が演奏している姿を見て、普段の音楽の授業も楽しいんだろうなあ、というのが伝わってくる演奏でした。」という感想をいただけました。

そんな風に受け取ってくれた6年生の素晴らしいですし、4年生もそんな風に感じてもらえるような演奏・発表ができたことうれしく思います。

まぼろしの花、完成!

まぼろしの花、完成!

一人一人のまぼろしの花がついに、完成しました!!

球根・種の説明や、上のお花とこんなつながりがあるんだよ~。すると、子どもたちからの感想や質問がでます。

一万年に一度しか咲かないまぼろしですから、一人一人のお話も盛りだくさんです。なんと、毒がある部分もあるというお話も・・・!

お話が盛り上がると、子どもたちからの質問も盛り上がり(?)ます。

地球を守る・病気やけがを治してくれるようなお花もありました。

光り輝く感じが、神々しさを醸し出していますね!におい・大きさ・触るとどうなるのか・何時に咲くのか、子どもたちも興味津々です!

発表者の所へ行って、指を指しながらの質問もありました。担任は、子どもたちの意欲にびっくりです( ^-^)

一つ一つの質問にも丁寧に答えてくれる姿から真剣さが伝わってきます。

球根・種を押すと、巨大な花が成長する、そして、おいしいアイスクリームが食べられると楽しいお話もありました。

また、食虫植物のような1メートル以内に近づくと食べられてしまう花や、実を食べると幸運が訪れるものなど、いろいろなお話が聞かれました。

授業が終わった後も、休み時間に質問している子どもたちもいます。

楽しく取り組めてとてもよかったですね( ^-^)

夏の俳句は・・・ ~4年国語

夏の俳句は・・・ ~4年国語

「夏の楽しみ」という学習では、夏に関する言葉を入れて、俳句を作ります。

3年生のときから、国語の学習では俳句をたくさん作ってきているので、どんどん書くことができました!

4年生になってからは、「季語」についても話をしました。今回は、「季語」を意識し、季節の言葉を入れます。

夏と言えば・・・を、授業の初めに子どもたちと話し合ったところ、夏祭り、かき氷、スイカ割り、七夕、天の川、等々、たくさんの言葉が出てきました。

俳句は、自分が思いついた言葉や友だちが話した言葉でいいと話すと、どんどんアイディアが出てきます。

自主学習でも取り組んでみました。次は、秋の言葉でも作ってみます( ^-^)

お世話になった方々へ ~4年国語

お世話になった方々へ ~4年国語

4年生の国語の学習では、お礼の手紙の書き方を学習します。今回の目的は、学校外でお世話になった人々へ書く、というものです。

大滝根水環境センターさんと、田村西部環境センターさんにお世話になりましたので、早速思いをしたためました。

3年生のときの内容と比べると、詳しく、相手に感謝の気持ちがより伝わりやすくなりましたね。

下書きから清書へ、常に丁寧な字を意識します。

読んでみると、書いた内容は、学習したことや初めて分かったこと、これから気をつけていきたいことなどでした。これからも校外でお世話になる人たちに、今回学習したことを生かしたいですね( ^-^)

いろいろなリズムを楽しもう♪ 4年音楽

いろいろなリズムを楽しもう♪ 4年音楽

「楽しいマーチ」という曲では、手拍子と鍵盤に分かれて合奏を楽しみます。始めは手拍子のリズムが上手くいかなかった子どもたちも、あっという間にできるようになりました!

合奏や歌、いろいろなことに意欲的に取り組んでいます。

♩は「タン」、♪は「タ」、休みは「ウン」と口に出してみるといいよ、とアドバイスしました。

教科書に書き込んだりする子もいました!

自分なりに練習をして、みんなで合わせると「楽しい!」という声があふれます。

みんな鍵盤でメロディーも弾きたいので、交代でいろいろな役割をしています( ^-^)

4年 社会科見学学習~ゴミのゆくえ~②

外の施設では、ゴミがどのように施設に入れられていくのかを見学しました。

大きな緑色の床が大きな「体重計」です。運んできたゴミの重さがどのくらいなのかをはかるそうです。

実際に子どもたちも乗ってみます。すると、合計の数字が表示されました。

最後に先生も乗ってくださいと言われましたが、そこは断固拒否をしました!!!

次に収集車は、ゴミをかき混ぜる場所へ入れます。ボタンを押すと、扉が開き、中には大量のゴミが!!

「うわぁー、すごい量だ!」「なんだかにおいもするな・・・」

「夏の暑い日だともっとにおいがしてくるんですよ」と施設の方に教えていただきました。

続いては、集められてきたプラスチックゴミです。

「このゴミ見たことある!」

「これもプラスチックゴミなのか」

など、興味津々です。

他にも、他の町から集められてきたプラスチックゴミが俵のような形で保管されています。

今回の社会科見学学習では、私たちの生活を住みよいものにするために、24時間体制で仕事をしてくださっている人たちがいると言うことが分かりました。施設の方からは、子どもたちにしてほしいこと、おうちに帰ったら、おうちの人に話してほしいことを話されました。

子どもたちには、

①好き嫌いをせずにご飯を食べ、生ゴミを出さないこと

②物を大事に使ってほしいこと

おうちの人には、

①ゴミの分別を守ってほしいこと

でした。

燃えないゴミの中に、スプレー缶などがあると、処理をしているときに爆発が起こるそうです。この機会に生活を見直し、私たちにできることからやっていきたいですね( ^-^)

~ゴミのゆくえ~① 4年社会科見学

~ゴミのゆくえ~① 4年社会科見学

ゴミの処理について学習するために田村西部環境センターにやってきました。

ここならではの、「フラフ」や「スラグ」について教えてくださいました。実際に瓶に詰められたものを観察します。

この二つは、重さが違います。また、「フラフ」は「スラグ」を助ける役割をしていることも分かりました。

また、ゴミをかき混ぜるためのクレーンを動かす体験をしました。

「たくさんの量のゴミが落ちていく」や「あのゴミは何のゴミだろう」など、かき混ぜられている様子を見て、たくさんの疑問を持ちました。

また、かき混ぜられたゴミは、クレーンで「ホッパ」に入れられます。それを、24時間体制で見守っている人たちがいます。3班体制で、常に見守っているそうです。

続いては、外の施設です。 続く

「まぼろしの花」 ~4年

「まぼろしの花」 ~4年

ある日、子どもたちは、不思議な世界に迷い込んでしまいました。ふと足下を見ると、球根のような種のようなものが落ちていたのです。それは、一万年に一度しか咲かない、「まぼろしの花」の球根・種だったのです!!

それを早速植えてみました。どんな茎や葉っぱや花が咲いてきたでしょうか。

色や形大きさなどはどのような物でしょうか。想像してみましょう。

・・・・・・・・・・・・

という、お話から始まります。

すると、「想像できた!!」「早く描きたい!!」との声が次々にあがりました。

まずは、球根・種作りです。紙粘土で、自分だけのまぼろしの花が咲く球根・種をどんどん作っていきます。

次に、自分が選んだ好きな紙に描いていきます。今回は「指描き」です!

始めは戸惑っていましたが、その気持ちよさに「楽しい!!」とわくわくしながら取り組んでいました。

それぞれの「まぼろしの花」を互いに見合ったり、紹介をしたりしました。友達のアイディアから気付くこともあります。次の時間には、「まぼろしの花」を発表します。どんなお話の続きなのか楽しみです( ^-^)

~水はどこから~② 4年社会科見学

~水はどこから~② 4年社会科見学

外の見学です。下水道を通って流れてきた汚水が集まってくる、「スクリーンポンプ室」という場所です。

ここは、施設に入ったときから、「なにかにおうなあ・・・」と子どもたちが話していました。25メートルも下に、汚水があるのですが、それでもにおいが立ちこめてくるようでした。

下はかなりにおいがするとのことです。この汚水がこれからどのようにきれいになっていくのか!子どもたちも不思議そうでした。

汚水は、最初沈殿池で汚れた泥のような物と水に分けられます。それが分けられるだけでも、においはかなり軽減されるようです。こどもたちが、のぞいてみると、「少しにおいが変わった!」と変化に気づけました。

その水が次の場所に流れてくると、施設の中でも学習した微生物のエリアに来ます。実際に、微生物たちが、活動しやすいように空気を送り込んでいる部分を開けて見せてもらいました。すると、水の透明度もにおいも変わったことに気づけました。

「すごく泡立っている!」

「微生物は目には見えないけど、ここにいる」

次に流れて来たのは、最終的に水の表面にある汚れを長い棒でゆっくりと取り除く所です。「あの棒はいくらくらいかというと・・・〇〇〇〇万円なんですよ。」「そんなに!?」「どこからそんなお金が出てくるんだろう」と子どもたちは、金額にびっくりです。

最終的にきれいになった水は、大滝根川に流されていきます。

取り除いた泥は、水分を取り除き、固めて別の会社に持って行き、肥料として使っているそうです。

「こんな再利用の仕方もあるんだね」

「リサイクルだね」

と、以前学習した「リサイクル」にも関心を持つことができました。

次は、その「リサイクル」に関係するゴミ処理の見学学習に行ってきます( ^-^)

~水はどこから~① 4年社会科見学

~水はどこから~① 4年社会科見学

私たちが普段使っている水。何気なく今まで使っていましたが、どこからどうやって来るのか、また、使われた水はどこへどうやって流れていくのか。子どもたちが授業で疑問に思ったこと学んだことを踏まえて、見学学習にやってきました!

まずは、下水道局の方から、お話をいただきました。今回は、使われた水がどうなっていくのかを学習していきます。

机の上には、様々な種類の水が置いてありますね。

DVDも鑑賞し、大滝根水環境センターの役割について大まかに学習しました。真剣に見たり、メモを取ったりしました。後から、「国語の学習でやったメモのとり方をやってみました!」と話していました。他教科の学習を生かしてくれていることが素晴らしいですね。

上の写真では、水道水と下水道処理された水の違いが分かります。

あんなに汚かった水は、処理されて、川に流されていくのだそうです。水道水よりは少し濁って見えますが、始めの濁った水からすると、ずいぶん違うことに驚きの声があがりました。

次には、汚れた水をきれいにするためには「薬品」を始めから使うのではなく、「微生物」を使っていることを教えていただきました。

顕微鏡で観察すると、こんなに小さな生物が、私たちの生活に役に立ってくれていることに驚いていました。

また、トイレを毎日する私たちに欠かせないのが、きれいにするための「紙」です。

実験で、「トイレットペーパー」と「ティッシュペーパー」をペットボトルに入れて、振ってみました。

すると、トイレットペーパーの方は、溶けてくれましたが、ティッシュペーパーは溶けていません。

センターの方からも、きれいな水を保つためにも、水に溶ける環境にいい紙を使ってほしいとお話がありました。

この後外に行って、施設の見学をします。実際に目で見て、体験して、下水処理の大切さをもっと知っていきます( ^-^)

どんなゴミがあるのかな 4年社会

どんなゴミがあるのかな 4年社会

社会科の学習では、「住みよいくらしをつくるために」私たちの生活では、どんなことが起きているのかについて、学習し続けています。

今回は「ゴミ」についてです。子どもたちは、これまで家庭で出るゴミにもいろいろな種類があることを発表しましたが、学校ではどんなゴミが出ているのか、調べることにしました。

プラスチックや燃えるゴミなど、さまざまな種類があることが分かりました。

【分別】という言葉を授業で学習した子どもたち。分別について書かれたポスターがあることにも目をとめてます。

「家にも同じ物がある!」

「ゴミを捨てているときに、気をつけていることあります」

「ちゃんと分けています」

家庭でのことも思い出して、ノートに書いていきます。

そして、気になっているのが「資源ゴミ」についてでした。

学校では、たくさんの資源ゴミが出ています。それを、集めておく倉庫もあることを知りました。

でも、このゴミたちはどこへ運ばれて、最後はどうなるのだろう・・・

いろいろな疑問が生まれた子どもたちは、見学学習に行くときに見ることと、質問を考えていました。

4年生の体力は・・・

4年生の体力は・・・

今年も新体力テストの期間がやってきました。子どもたちは、50メートル走、ボール投げ、立ち幅跳び、反復横跳び、上体起こし、20メートルシャトルラン、長座体前屈、握力のそれぞれの種目に取り組みました。

4年生は、「自分手帳」の活用も今年度からスタートしましたので、手帳に記入するとともに、1年から3年生までの記録を自分たちでふりかえり、目標を決めて取り組みます。

「この種目では、このくらい記録を出せるようにしよう!」

と意気込む子どもたち。

でも、結果が思うように出ない種目もあります。そんなときは何が足りなかったのか、どういう運動をがんばっていけばいいのかなど、みんなで話しました。

柔軟性が足りない人は、日々の柔軟運動が大切ですね。

持久力も、筋力もなかなか力がつくものではないので、続けていくことが大事です。

来年の新体力テストでは、記録が伸びるように、今からがんばって取り組んでみましょう( ^-^)

4年 図工 コロコロガーレ

4年 図工 コロコロガーレ

図工では「コロコロガーレ」という工作に取り組んでいます。

ビー玉や自分でつくった紙粘土のオリジナルボールを転がすコースを作って、最後に楽しく遊ぶ作品をめざしています。

生活科での体験を生かして、4年生らしく上手に紙を加工しています。仕掛けやコース、ルールを決め、みんなで楽しめる物をつくっていきます。

「ここに入ると、やり直しで・・・」

「ここに玉を入れるのが難しいな」

「スタートをどうしようかな」

コースも高低差を作ったり、カーブの部分をつくったり、たくさんの工夫が見られます。

絵の具やペンを使って自分の思い描く世界観を工夫する方法もあるようですね。

また、あえて、世界観を出すために色を染めないという選択をした子どももいます。

最終的にどんな作品ができあがるのか楽しみです( ^-^)

3・4年 合同太鼓練習!

3・4年 合同太鼓練習!

坪倉先生のご指導を終えて、最初の合同練習です。今回は、指導していただいたことを復習して、自分のものにしていきます!

4年生は、自分のことはもちろんですが、3年生のために早めに来て太鼓をセッティングします。この気持ちが、上の学年として大事なことですね( ^-^)

子どもたちは、リズム、腕の振り方、上げ方、しゃがみ方、立ち方、を確認していきます。

竹、樽のコンビも、丁寧に練習をしています。

また、大声を出して、「やー!!!」のかけ声の練習もしました。3・4年生のパワーに先生もびっくりです。演技しているときにもその声が出るようにしていきたいですね。

暑くなってきています。休憩を挟み、水分補給を行いながら、集中して練習に取り組んでいます。

4年 社会 水はどこから

4年 社会 水はどこから

社会の学習では、「住みよいくらしをつくるために」は、私たちの生活に欠かせない物は何だろう?を子どもたちと考えてきました。自主学習でも、子どもたちが考えてきてくれたのが、電気、ガス、水、ごみ、など、ないと困る物、について生活を振り返ることができました。

今回は、その中でも、多くに上がった「水」について学習していくことになりました。

「水はどこから」やってくるのか。まずは、学校の中で、どのようなところにどんな風に水が利用されているのか調べることにしました。

学校の中だけではなく、外にも何か水に関係する物があるようです。

外にやってきた子どもたち。いったいこれは何なのか。学校のようにたくさん水を使う場所には、ためておくところが必要だと考えた子どもたち。関係しているのでしょうか。

また、外にも大量に水を使うであろう場所を発見しました。3年生のときに消防についての学習をしたことを思い出しました。

学校の中でも、いろいろな場所を発見することができました。学校以外にもどんなところでどのように使われているのか、子どもたちに考えるよう話をしました。

これらの水は、いったいどこからどのようにやってくるのかな? 子どもたちといっしょに学習していきます!

4年 国語 聞き取りメモのくふう

4年 国語 聞き取りメモのくふう

国語の学習では、メモをとるときのくふうについてみんなで考える学習をしてきました。

3年生では、国語や社会、総合などでメモをとることが多くあったことを思い出しました。国語や総合ではインタビュー、社会では見学学習で聞いたことをメモしてきました。

でも、子どもたちとしては、

「もっとはやくメモをとるためにはどうしたら・・・」

という思いが生まれています。4年生ではどのようにメモをすると、もっとスピーディーにできるのかを考えることになりました。

工夫をどんどん見つけていった子どもたち!

今日は、学んできたことを使って、聞き取りテストをしてみました。

子どもたちのメモは変わってきています。自分たちでも、意識して取り組めた!という声があがりました。

メモをとる機会はこれからもあります。学習したことを生かしていきましょう( ^-^)

4年 生き物を育てよう2☆

4年 生き物を育てよう2☆

人権の花が学校に届きました!各学年、プランターに植えることになったので、4年生も自分の好きな花を2つ選んで植えました。

ポットから花を取り出し、穴を開けた所に優しくそっと置きます。

「この苗は、どんな花になっていくんですか?」「楽しみだなあ」

子どもたちは、きれいなお花を咲かせたいという気持ちになっている様子でした( ^-^)

その思いが心を正しく,きれいに育てます。

4年 生き物を育てよう1☆

4年 生き物を育てよう1☆

4年生が、学校の畑にさつまいもを植えました。以前に植えたことがある子どもたちですが、まずは、始めに、植え方を確認します。

さつまいもにお布団をかけてあげ、次々に苗を植えていきます。

子どもたちからは、こんな風にして食べたいなあという希望・願望がふくらみます。

ふかし芋・大学芋・スイートポテト・・・

でも、大きくたくさん育ってくれるためには、お世話が大事ですね。

植えたら、水やりです。学校からじょうろに水をくんで、畑まで運びます。じょうろにくんだ水がこぼれないように、気をつけて運ぶ子どもたちの姿が見られました。

さつまいもの成長をみんなで見守って行きたいと思います( ^-^)

遠隔授業(4年理科)

遠隔授業(4年理科)

昨日、4年生は理科担当の松山先生とロイロノートで理科の学習をしました。

児童館から学校に来ている2名の他、3名は自宅です。

観察して気がついたことをタブレットで先生に提出したり、評価を書いてもらって受け取ったりしました。

ずいぶん慣れてきましたね。この後、担任と国語など勉強しました。

遠隔授業・・・のための練習(4年) ②

遠隔授業・・・のための練習(4年) ②

4年生は、今日もロイロノートを使って担任と連絡を取り合いながら学習しています。

児童館に来ている4年生は、学校に来てタブレットを使います。・・・が、先生が目の前にいるのでわからないところは聴くことができました。

来週からは、分散登校を始めます。詳しくは、メールと文書にてお知らせします。

4年 係活動開始です!

4年 係活動開始です!

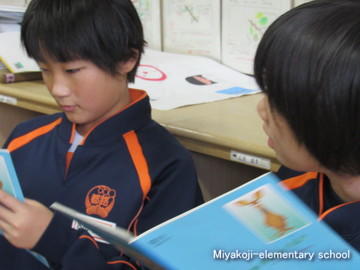

4年生は、前期の係活動して、図書係・ハッピーバースデー係・新聞係の3つに取り組んでいくことをみんなで決め、毎日いろいろと考えて活動をしています。

まずは、「図書係」です。今回は、自分たちがクラスのみんなに、読んでもらいたい本を紹介し、読み聞かせをする活動をしてくれました。聞いている子どもたちも、真剣に聞いてくれています。

続いては、「ハッピーバースデー係」です。4月には、誕生日を迎える子どもが2名いましたので、最初に迎える人に対して、クラス一人一人からメッセージを書こうということになりました。

他にも、バースデーソングを歌ったり、質問タイムなども設けました。

クラスの仲間を楽しませたいという思いを持って取り組んでいます。協力して活動を進めていきたいですね( ^-^)

4年 絵の具でゆめもよう☆

4年 絵の具でゆめもよう☆

4年生始めの図工は、絵の具を使って、いろいろな技法も使って、すてきな模様をつくろうという学習です。自分の好きな色をパレットに作っていき、その色をどのような技法で使うかを考えます。

そのまま、画用紙に塗る方法もあります。少し水を多めにぼかしながら…を試しています。

また、段ボールを好きな形に切って、その切り口に絵の具をつけて、色をつけたりスタンプにしたり…ストローを使って、吹き流しをする子もいますね!

きれいに色が広がっていくのを見ると、子どもたちもうれしくなってきます。

他にもデカルコマニーという紙を折りたたんで、線対称に色をつける方法も試していました。

昨年の3年生の始めの作品より、ちょっぴり大人な作品になったなあと感じました( ^-^)

すてきな模様を表現できましたね( ^-^)

4年 授業開始!

4年 授業開始!

長いお休みを経て、4年生としての授業がスタートしました!そして、6校時が週に3回の生活に!

子どもたちも慣れるまで大変そうです。

道徳の学習では、クラスの友だちの良さについて考えてみました。一人一人に目を向けて、考えることができていました。

続いては国語です。はじめに、詩の学習をしました。どのように読むか自分で工夫をしながら音読します。

もっと、気持ちに迫るために、詩の下に会話を付け足してみました。友だち同士で話し合いながら、自分だけの会話を完成させます。

付け足した会話も含めて、2回音読して、それぞれの良さに気づくことができました。

社会では、福島県や都道府県について学習を進めています。都道府県の名前や位置や特産品など、自分たちなりに、覚え方を工夫している様子です。形や言い方などで覚えるのもありですね。

4年生で覚えられるよう、がんばっていきましょう( ^-^)

感謝の会 4年 パンフレット配付と案内係

感謝の会 4年 パンフレット配付と案内係

2月19日(水)は『感謝の会』でした。

4年生の今年の役割は・・・【案内係】です。

受付でお客様をお出迎えして、名前を確認したり、自分たちの作ったパンフレットを配ったりしました。

名札を付けてもらって、待合室まで案内もしました。ここまではとてもスムーズにすすみました。お客様を案内して、待合室で待ってもらっているとき・・・会話に困った様子も見られました。

そこで子どもが考えた、話題は・・・・なんと

「なぞなぞ」でした。子どもたちなりに、もりあげようと一生懸命取り組む姿がとても輝いていました。

総合的な学習の時間を使って作った、パンフレットは、テーブルでお客様に説明しました。自分の書いた記事について伝えたり、みんなで考えたクイズを出したりと楽しい時間を過ごすことができました。

そして・・・お忙しい中、学習活動のご協力いただいたお客様に子どもたちから感謝状を贈りました。感謝の気持ちが伝わるように、渡し方や文章の読み方も練習しました。

今年の、総合的な学習の時間には、都路=ふるさとの素晴らしさを知ろう!ということで活動してきました。

取材活動やグループでのまとめ、個人でのまとめ、インタビュー・・・など4月から続けてきた学習の成果をパンフレットにまとめることができました。一生懸命調べたことが形になったことは、子どもたちの達成感と自信につながったと思います。

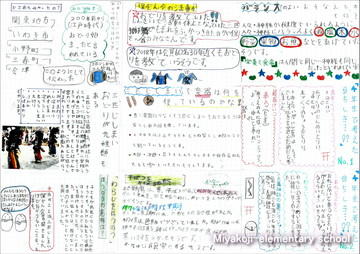

↑4年生が作ったパンフレット。

今年は、ふるさとの歴史に着目して二つのことを調べました。『大亀神社』『三匹獅子舞』13人一人一人が記事を担当し、レイアウトなどを考えて完成させることができました。

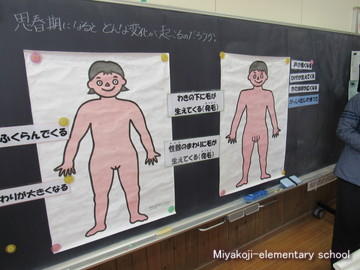

体の変化について学習しました!

4年生は、保健の学習で思春期におこる様々な変化について学習しました。

思春期になるとホルモンの影響で体つきが変わったり、初経や精通が始まったり、異性への関心が高まったりすることを知り、これから起こる変化に対する心構えができました(^^)

寒さに負けない都路っこ

寒さに負けない都路っこ

金曜日はこの冬一番の寒さになりました。

そんな寒い朝でも、子どもたちは元気いっぱいです。

団子さし体験!【第4学年】

団子さし体験!【第4学年】

1月28日(火)地域ボランティアの皆様を講師にお招きして,『団子さし』を体験しました。

毎年4年生が体験していることもあり、今年の4年生もとても楽しみにしていました。

団子さしをはじめる前に,団子さしにこめられた願いなどをお話していただきました。

総合の学習で,ふるさとのよさについて調べている4年生。興味を持って聴いていました。

団子粉に水を入れながら,硬さを調整しながら生地を作ります。

今年の団子の色は・・・白、緑、黄色です!

「色を混ぜると、結構薄くなるんだね。」

「もう少し力を入れてこねないと~。」

「みんなで交換でこねようね!」

など一生懸命作業しました。

団子をこねて形にしたら、お湯でゆでます。

初めは怖がっていましたが、こつをつかんで団子をお湯に入れることができました。

「お湯の近くで優しく団子を入れれば熱くないよ。」

「浮いてきたらオーケーなんだって。少し色が濃くなってるように見える~。」

後片付けもとても上手でした。

料理する人、片付けるひと・・・自然と役割を見つけて動いていました。

協力体制ばっちりです。

自分たちの作った団子と、お麩でできた飾り、紙で作った飾りなどみんなでバランスよく飾り付けました。

とても色鮮やかに飾れて、子どもたちも大満足!

「おちないように、しなきゃね。」

「みんなの願いがこもってるからね。」

学校の玄関ホールに飾ってあります。地域の方と交流しながら、伝統的な行事に触れる貴重な体験ができました。

だんごさし ~伝統文化を学ぶ~

だんごさし ~伝統文化を学ぶ~

玄関ホールに小正月行事「だんごさし」が登場しました。

きれいですよ! しかもお団子も美味しいこと、美味しいこと(^^)

詳しくは、続く~~

朝ごはんをしっかりたべよう(4年)

朝ごはんをしっかりたべよう(4年)

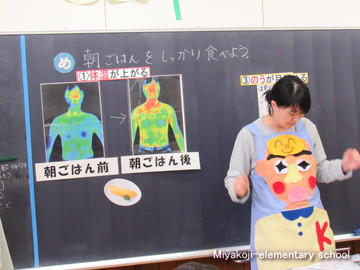

給食センターの菅野こふみ先生に来ていただき、朝ごはんの大切さについて学習しました。

授業の最初に、エプロンシアターで朝ごはんを食べないとどうなるか、食べるとどうなるかを考えました。

あさごはんを食べると

①体温があがる

②うんちがでる

③脳が目覚める

というポイントで朝ご飯の大切さについてお話していただきました。

そこから自分たちの朝ごはんに着目して、どのようなメニューがよいかなど話し合いました。

「どんなものを食べると体が温まると思う?」→「たまごやき!」「おさかな!」

「おなかの調子を整えてうんちがでるのをたすけてくれるのは?」→「野菜!」「サラダ」

「脳を目覚めさせてくれるのは?」→「ごはん!」「ぱん!」「うどん!」

など、子どもたちは、こふみ先生の質問に積極的に答えていました。

授業の後半では、朝ごはんをしっかり食べるために自分でできることをワークシートにまとめました。

「バランスよく食べているのでこのまま続けたいです」「緑のものが少ないので少し増やしたいです」

など今日の学習を生かして自分の生活を振り返りめあてを持つことができました。

1週間めあてが守れるかチャレンジです!最終日には、おうちの人からメッセージをいらだきます。ご協力よろしくお願いいたします。

音の響きを感じとろう ~4年「茶色の小びん」

音の響きを感じとろう ~4年「茶色の小びん」

初任者研修では、各教科主任に授業を提供してもらい、指導法について学びます。音楽主任の学級で器楽の授業を参観しました。

4年生は、音の響きを感じとろうという単元です。あのCMでも使われているオールドJAZZ「茶色の小びん」が題材です。

前の時間に主旋律について練習していますので、どのように演奏したいかを確認します。

「歯切れ良く!」

子どもたちの頭の中には、CMの素敵な演奏が響いているのでしょう。自分たちの演奏もあのようにと考えているようです。

まずは、主旋律と副旋律の練習を確認していきます。

さらには、ベースなどその他の旋律もみんなで一つずつ練習していきます。

担任から、この曲の演奏のポイントを問われた子どもたちは、「はずむように」と曲想をイメージしたり、「休符が大事」と演奏上の注意点を出し合います。

その後、自分のできそうな楽器に分かれ、練習します。

練習は約10分!どの子も自信を持って演奏できるように、曲の第一段のみを合わせます。すべてを弾けるように・・・。と考えがちですが、大切なのは音の重なりを感じ、演奏に生かすことができるようにすることです。

担任は、拍子をとりながら手にはスマホ・・・?!

録音中です(^o^)

演奏が終わったら即座にスピーカーで再生し、みんなで聴き合います。

子どもたちからは、音のバランスをもう少しとか、音の重なりが心地よかったなど本時のねらいに十分到達できたまとめが聞かれました。次の時間は、今日の練習を生かして、さらにバージョンアップした演奏を聴かせてくれることでしょう!

4年生【オムニバス日本むかしばなし】

4年生【オムニバス日本むかしばなし】

4年生は,現代版昔話をオムニバス形式で披露しました。

『浦島太郎』『桃太郎』『かぐや姫』

3つのお話にそれぞれ面白ポイントがあります。お話の面白さが伝わるように,台詞や動きを工夫して練習を積み重ねてきました。

『浦島太郎』

『桃太郎』

『かぐや姫』

最後には,みんなそろってボディーパーカッションをやりました。手や足、ひざ,おなか・・・など体のあちこちをたたいて音を出して,リズムよく演奏できました。

「ごんがうなずいたときの気持ちは?」4年国語 第8時目

「ごんがうなずいたときの気持ちは?」4年国語 第8時目

先週末の台風19号は市内にも大きなをもたらしました。都路地区でも河川の氾濫や崖崩れが見られます。

学校敷地、建物には被害がなく、子どもたちは元気に登校しています。

台風がら来襲する直前の金曜日、4年国語の授業研究会を開催しました。

これまでの学習で主人公のごんの気持ちの変化を文章からたどってきた子どもたちの読みも、いよいよクライマックスです。

最後の6の場面を音読し、ごんが兵十に撃たれ、倒れたときにうなずいた時の心情を読みます。

近くの友だちと話しながら、自分の考えを整理し、どこに書いてあるかの根拠を明確にしていきます。

近くの友だちだけでなく、そのほかの友だちとも情報交換をしていきます。

最後は、ごんの心情を心に思いながら音読をし、読み浸ります。

「ひきあわないなぁ」~4年「ごんぎつね」第7時目

「ひきあわないなぁ」~4年「ごんぎつね」第7時目

今日は、4・5の「場面」です。音読が大切です。

文中にごんが「引き合わないなあ」とつぶやく場面があります。さあ、今日はなぜこのように言ったのか、文中の重要語句を探しながら、自分の読みを書いていくことになります。

その前に、家庭学習で重要語句にサイドラインを引いていますので、それを交流して考えを確かなものに近づけます。

隣と話しても、まだ不安・・・。では、グループで!

さあ、自分の考えを書いてみましょう。

いよいよ「どこに書いてあるのかを示して、考えたことを発表しましょう。」

「はーーーーーい」一斉に挙手! さすがは4年生。

兵十と加助のやりとりをごんが聞いています。

「かげをふみふみ」ってどんな様子かな?

3人は、鉛筆で遊んでいるのではなく、ゴンと人間の距離感を鉛筆で説明し合っているのです。すてきな姿ですね。

こちらは、教科書の文を示しながら確認し合っています。

国語で身につけるべき資質能力をきちんと押さえた上で、学びがつながる国語授業をめざしています。

明日は、授業研究会です。4年生がんばれ!

「ごんぎつね」4年国語

「ごんぎつね」4年国語

4年生は、国語科物語文を学習しています。題材は、「ごんぎつね」。お父さんお母さん世代も読んだことがあるのではないでしょうか?

登場人物の心情や情景を表す言葉を文章の中から探して、友だちとともに考えることが学習の中心です。

文章の中から大事な言葉を探すために、ラインを引いて気づいたことを書き込みます。

その方法を全員で確かめました。

まずは、自分で考えて書き込みますが・・・、内容が妥当かどうか確認したくなりますね。

都路小では、必要なときにこのようにします。↓

互いの書き込みを確認し合います。当然のことながら、担任も支援に回り、一緒に考えます。

そして、またすぐにじっくり考える時間に!

フレキシブルに学習の形を変えながら、みんなで納得のいく読みに近づけています。

4年生 劇団風の子 芸術鑑賞教室

4年生 劇団風の子 芸術鑑賞教室

7月18日(木)に劇団風の子さんの芸術鑑賞教室がありました。

3校時目にワークショップを実施!

本番前に歌の練習や簡単な振り付けの練習をしました。劇の最後にはみんなで歌を歌います。各学年、世界の国の言葉でいろいろな挨拶をします。

4年生は、フランス語で挨拶を調べて歌の途中に披露しました。

ワークショップの前には,全校生で簡単なゲームをして楽しい時間を過ごしました。友達の腕の間をすり抜けられるように素早く動いたり,すり抜けられないようにガードしたり盛り上がりました。

3人の演者さんがいろいろな役をやっているのを見て,子どもたちの目は釘付けです。

おじいさんになったり、おくさんになったり、子どもになったり、動物になったり・・・

笑いがあふれました。

子ども達のお気に入りのお話は、ひよことにわとりとねこの出てくるお話でした。ご家庭でお子さんにお話のあらすじを聞いてみてください。

4年生の下校時間・・・たまたま劇団の方達が帰る時間でした。お見送りです。子どもたちは、劇団の人の演出についてとても驚き、感心していました。詳細は、別な記事にご期待ください。

4年生、田村市上下水道局・田村西部環境センターへ

4年生、田村市上下水道局・田村西部環境センターへ

<田村市上下水道局の見学>

社会科の学習をして、分からなかったことを質問しようと、意気込んで臨みました。

水が安全かどうか、毎日毎日検査していることが分かりました。

施設の中や外で見学する際も,都路っ子は靴をきちんと並べています!とても素敵です。

見学中もしっかりとメモをとっています。わからないことはその都度、職員の方に質問する姿もありました。

<田村西部環境センターの見学>

見学に行った時間に,ちょうど収集車がセンターに帰ってくる時間だったので、ゴミをゴミピットに入れる様子を見ることができました。

「すごい!」

「においもスゴイけど、この仕事をしてる人ってすごい」

「どれだけたくさんゴミがでるんだ」

という声が聞こえてきました。

見学をさせていただいた後に,DVDを見ながらメモをとりました。

西部環境センターの大きな特徴を3つ分かりやすく教えていただきました。

①スラグ・・・灰をさらに1300℃に熱して作る。道路の材料などに使われるそうです。

②フラフ・・・プラスチックを細かく砕き、燃やせるゴミをもやすための燃料にしているそうです。

③お湯・・・・ゴミを燃やす時に出る熱をいかして、温泉施設を運営しているそうです。

見学の後は,おいしいお弁当をいただきました。

「給食もいいけど、お弁当もいいよね」

「◯◯ちゃんのお弁当何入ってるの?」

など、会話を楽しみながら食べました。準備ありがとうございました。

子どもたちは、

「見学したことをしっかりとまとめて,今後の生活にもいかしていきたい」

と、感想を話していました。

お昼休みに(^^) 4年生7/17

お昼休みに(^^) 4年生7/17

4年生は係の仕事を楽しみながら頑張っています。

今日のお昼は『お笑い』の日!!

係の子がネタを考え練習をして発表したり,クラスの子にネタ作りをお願いしてみんなでお笑い大会をしたり・・・。

クラスのみんなで過ごす時間を作って楽しんでいます。

4年道徳「ゲームのやくそく」

4年道徳「ゲームのやくそく」

4年生が初任者研修の指導授業として道徳の授業を公開しました。

「特別な教科道徳」となって2年目、子どもたちが主体的に、考え合う授業を目指しています。

教材「ゲームのやくそく」は、インターネット上で友だちと遊ぶ約束をしていた女の子が2日続けて10分でゲームをやめるというところから、実は急な引っ越しのためであったという設定でした。

まずは、事前のアンケートの結果を確認します。

その結果から、遊びの約束を破られたときの気持ちを考え、よりよい友だち関係について考えていくことになりました。

教材文を担任が読みながら、お話しの状況を確かめていきます。

アンケートでも考えている「友だち」のことなので、子どもたちは登場人物の心情を的確に話していきます。担任はそれを板書にわかりやすくまとめていきました。

主人公がゲームをできないわけがわかったときの相手の気持ちをノートに書くことになりました。

考えを書いたら、友だちと確認し合います。上手く表現できているか、互いに学ぶあうことで大切な事に気付いていきました。

「本当の友だちとは?」という難しい内容ですが、相手を信頼すること、相手を信頼しようとする心の大切さに気付くことができました。

自分の思いをたくさん書くことのできる子どもたちです。

田村消防署・田村警察署見学 4年生

今日は、社会科見学!!田村消防署と田村警察署に行ってきます!!

田村消防署到着!これから、質問したり見学したり・・・楽しみ★

自分の考えた質問できるかな?

まず始めに、署員の方から消防署のお話をしてもらい、署内の見学をしました。

救急車やポンプ車など特殊車両を外から、中から、いろいろと説明して頂きながら見ることができました。子どもたちも、そのたびに

「お~~~!」「すごい!」

「あれは何だろう?」

「訓練するところかな?」

と興味いっぱいで見学していました。

警察署到着!!「次も、たくさんメモしよう!」と意気揚々と見学スタート★

パトロールカーや警察官の使う道具など様々なものを見せてもらったり、実施に触らせてもらったりしました。

「先生、あの写真撮ってください。」

「通信指令室は消防も警察もあるんですね。」

「この質問聞けなかった・・・。」

子どもたちは、このあと新聞にまとめる学習をします。それを意識して見学学習に臨むことができました。

そして、見学の最後には・・・・!?おいしいおいしいお弁当。

とてもお弁当を楽しみにしていました。おいしいお弁当ありがとうございます!

今日の見学学習を生かして学習に取り組んでいきたいと思います。

葛尾小学校との合同体育(中学年)2回目

葛尾小学校との合同体育(中学年)2回目

いよいよ、ベースボール型ゲームのスタートです。2回目の30日には、4チームつくり、二手に分かれてゲームをしました。

なかなかボールに当たらなかったり、うまくアウトを取れなかったしましたが、お互いに声をかけあう姿が見られました。

みんなでルールの確認!!早く試合したいな・・・

話合いをしたり、応援をしたりして、盛り上がりました!

次の体育が楽しみ!という声がたくさん聞こえてきました。

葛尾小学校との合同体育(中学年)5月29日

葛尾小学校との合同体育(中学年)5月29日

今年も、葛尾小学校との合同体育を行います。子ども達は一緒に体育ができることをとても楽しみにしています。

合同体育1回目の29日は、ゲームなどをして交流を深めました。

5・6月は一緒に「ベースボール型ゲーム」を行います。 ~続く~

運動会種目練習本格化!

運動会種目練習本格化!

令和元年度の運動会は今月25日土曜日に予定しています。

種目練習や準備が本格化してきました。

音楽室からは、鼓笛練習の音が聞こえます。

4年生が一生懸命練習していました。

これまでの練習の成果が出ている演奏でした。がんばれ4年生!

4年生授業参観【音楽】part2

4年生授業参観【音楽】part2

楽譜を見てリズムや音程を確認しました。4年生は、昨年度から階名を書く練習もしていて、音符やリズムを自分でよめるようになってきました。

自分で楽譜をよめると楽しいですね!

お家の人との距離が近くて、いつもより緊張していましたが、すぐにいつもの4年生に!!

楽しく歌ったり、リズムをたたいたり・・・。フラッシュカードでいろいろな記号も勉強しています。

歯みがきチェック ~4年生~

昨日は3年生、今日は4年生の歯みがきチェックでした!1本1本磨くイメージで、歯ブラシを上手に動かすことができていました。

次に、歯ブラシチェックを行いました!歯ブラシの毛先が広がっている人には、お便りを配付しましたので、新しい歯ブラシに交換してください。磨き残しがないようにするためには、毛先の整った歯ブラシを使用することも大切です。

毎週金曜日に歯みがきセットを持ち帰りますので、歯ブラシやコップの点検をお願いいたします。

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp