2019年12月の記事一覧

暖かい大晦日

暖かい大晦日

平成から令和となった今年もあと12時間あまりで暮れようとしています。

気温が上がって暖かい日になりました。風が強く、今後冷え込むとの予報ですので、皆様健康に留意され、よいお年をお迎えください。

校舎は、静かに子どもたちを待っています。

笠松も竹林も風にそよぎながら変わらぬ姿です。

4年教室でげんきくんが持ってきてくれた桜が咲きました。

調理実習(6年)

調理実習(6年)

「まかせてね!今日の食事」では、1食分の献立を決めて、実際に調理をします。

7人で決めたテーマは「みんなが笑顔になるおいしい食事」です!

そのため、おかずは7人で意見を出し合って決めました。

話し合った時には、「これだと、ビタミンがたりないかな。」という意見も出ました。

自分たちで考えて、教科書に載っている材料に野菜を追加するといった栄養バランスにも気をつける姿見られました。

「火の通り方がバラバラにならないように、具材の大きさはそろえないと。」

6年生になり、2回目の調理実習ということで、安全に包丁を使うことができています。

「もう少ししんなりした方がいいかな!」

友達と協力しながら具材を炒めていきます。

できあがったおかずはこちらです!

「ツナと卵いため」

「根菜のきんぴら」

「思ったよりおいしくできた!」

「きんぴら、今までは少し苦手だったけど、これなら食べれる!おいしい!」

とてもおいしく、みんなが笑顔になるおかずを作ることができましたね!

用務員さんの手作り!か〇ま〇!

手作りしたもの・・・それは「門松」です!

子どもたちの喜ぶ姿を楽しみに、材料を集めてコツコツと作っていた門松がようやく完成しました☆

門松をみた子どもたちは「お正月だー!」と冬の季節を感じていました(^o^)

2つの門松には「学業成就」と「地域復興」の願いを込めました。

来年も幸多き充実した1年となりますように。

メダカも元気です

メダカも元気です

お正月といえば「門松」

お正月といえば「門松」

玄関に大きな門松が置かれています。

令和2年もよい年になりますようにと、用務員さんが準備してくれました。

門松には、子どもたちのこと、都路のことを思って願いを込めています。

ありがとうございます!

一斉下校

23日の下校は、みんなそろってご挨拶!

そしてさようなら!元気でね!

冬になると・・・

冬になると・・・

23日は冬休み前最終日です。集会では校長から「自分のよさを見つめよう」と講話を、生徒指導主事からは、冬になると「増えてしまうもの」「気をつけること」の話がありました。

そして、養護教諭からも冬になるとやってくる「〇〇ばっかり」怪獣の退治方法を聞きました。みんな規則正しい生活を心がけて元気に1月8日に登校しましょう。

26日は部分日食 晴れるといいなぁ

26日は部分日食 晴れるといいなぁ

日食グラスの出番です!

@アストロアーツ星空情報より:

日食の時刻(始まり、最大)は地域によって異なりますが、おおむね「14時~14時30分ごろに始まり、15時30分ごろに欠け具合が最大になり」ます。終わる時刻はだいたい16時30分ごろですが、静岡~新潟あたりより東の地方ではこれよりも早く(つまり日食が終わる前に)太陽が沈みます。このような「欠けた太陽が沈む」日食のことを「日没帯食」や「日入帯食」と呼ぶことがあります。

仙台:欠け始め14:30 高度16度

最大食15:33 高度7度 欠ける面積23%

欠け終わり16:22

雪の季節到来

雪の季節到来

昨日は、すっかり雪化粧した山々でした。

登校時、まおさんが「校長先生、都路の景色が変わっちゃいました(^^)」と言ってくれました。

季節の変化をとらえる感性が素敵です。

さっそく、薄い雪を集めて雪合戦が始まります。

冷たい手袋も季節を感じさせてくれるものですね。

Merry Christmas!

Merry Christmas!

今日の献立は、クリスマス献立☆

キャロットピラフ、チキンナゲット、コーンサラダ、野菜スープ、クリスマスケーキ(いちごorチョコ)、牛乳

今日のクリスマス献立を楽しみにしていた子どもたち ♪

「ピラフがおいしいから、いっぱい食べられる!」

「ケーキがかわいくておいしい!」

もりもり食べていました(*^_^*)☆

レッツ,Dancing! (456年)

レッツ,Dancing! (456年)

456年生も、とても上手です。

下学年と同じ曲なのですが、さてどの学年が覚えるのが早いかな?

ボランティアの皆様からの贈り物

ボランティアの皆様からの贈り物

学校脇のフェンスにパンジーを植えていただきました。

毎年支援をしていただいている長野のボランティアの皆様の手によるものです。

冬の間も子どもたちを見守ってくれています。

ソニー科学教育プログラム「奨励校」受賞!

ソニー科学教育プログラム「奨励校」受賞!

19日にソニー科学教育プログラム実践研究論文の表彰が発表され、都路小学校は「奨励校」をいただけることになりました。4月から準備を始め、夏休みに執筆担当を中心に先生方の実践をまとめました。

http://www.sony-ef.or.jp/sef/program/result_school.html

生活科、理科の実践を地域学習とともに行っていることを評価していただきました。今後も子どもたちのためにがんばっていきます。

多数の表彰おめでとう!

多数の表彰おめでとう!

すずらん集会で冬休み前最後の表彰伝達を行いました。

作文コンクール、ポスターなど努力の成果が表れています。

校長から、努力の成果を褒めるとともに、「これでいいや。」と自分で限界を決めず、チャレンジし続けることの大切さを話しました。教職員も研究論文で入賞することなどがんばっています。

レッツダンス! (123年)

レッツダンス! (123年)

冬の体力向上と調整力を身につけるため、ダンス教室を講師の先生をお招きし、開催しました。

講師は、中学校でもお世話になっている橋本さんです。

ダ・パンプの曲に乗って、練習を重ねます。下学年の子どもたちは、パプリカも踊っていたので上手!

次回は、1月です!

都路のPR映像制作の第1歩!(5年生)

都路のPR映像制作の第1歩!(5年生)

5年生は総合的な学習の時間で、都路をPRするための映像を作成しようと計画しています。今日は、「田村の子どものITリテラシーを高めようの会」の菅原さんと大類さんにお越しいただき、PR映像を作るために、どんな映像にしていきたいか相談をしました。

1月には映像の制作の仕方をお二人に教えていただき、PR映像制作が本格的に始めていきます!

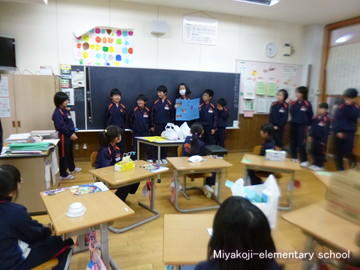

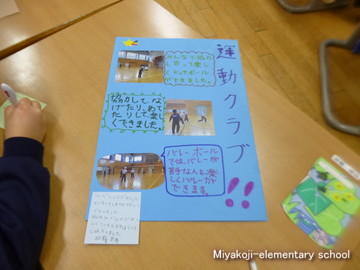

3年 4年生からのリーフレット

3年 4年生からのリーフレット

4年生が国語の学習で、リーフレットづくりに取り組んでいました。今回は、来年からクラブ活動に参加する3年生に学校の「クラブ活動」についてまとめてくれました。

3年生の教室を訪ね、それぞれのグループのリーフレットの説明をしてくれました。

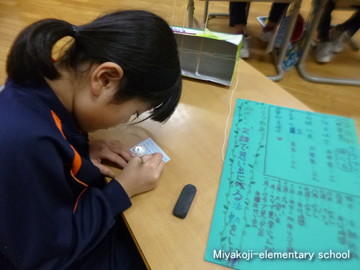

3年生は、その気持ちに応えるために、一人一人感想を書くことにしました。

ふせんに、感想を書き4年生に届けました。4年生のリーフレットから学ぶことを、これからの学習に生かしていきたいと思います。

3年 ゴムの力で動かそう!

3年 ゴムの力で動かそう!

図工の時間に、ゴムの力を使って動く作品作りに取り組んでいます。「トコトコ」と「クルクル」の二種類を選択して作成しています。

前の時間までは、ゴムで動く仕組みを作ったので、今回は、飾り付けを中心に進めています。

時間がかかって作ったゴムの仕組みですが、試しに動かしてみると、うまく動きました!子供たちは大感動!

飾り付けは、色紙を貼ったり、絵を描いたり、子供たちの思いが表現されていきます。

いろいろな材料を組み合わせて、作っている様子が見られ、どの子も真剣です。

完成したら、どんなところを工夫したか、みんなの前で発表していきましょう( ^-^)

お昼!おいしい!楽しい!

お昼!おいしい!楽しい!

保護者の皆様、おいしいお弁当をありがとうございました。

この表情から、子どもたちの喜びをご察しください(^^)

食休み(?)も楽しく過ごしています。

無事終了。お昼!

無事終了。お昼!

けがもなく、無事終了していよいよお待ちかねのお弁当タイムです。子どもたちは、運動したので待ちきれません。

いただきますの合図で、ガブリ!

写真撮影をして・・・

写真撮影をして・・・

集合写真を撮ったら、休憩です。その後自由時間になります。

・・・そして、滑って!

・・・そして、滑って!

上手!

ハイハイ、座って、転んで、立って!

ハイハイ、座って、転んで、立って!

久しぶりなので、基本から始めます。

さあ、がんばれ。

転ぶ練習も大切です。

立った!

到着!準備!いよいよだ!

到着!準備!いよいよだ!

スケート場に到着して、説明を聞いています。いよいよですね!

準備OK!

スケート教室出発

スケート教室出発

123年生は待ちに待ったスケート教室の日です。

用意は万全に、おいしいお弁当をもって出発しました。バスの中も楽しそうです。

特設和太鼓部がんばってます。

特設和太鼓部がんばってます。

456年生は、鼓笛隊の練習を開始していますが、23年生は和太鼓部の練習を始めています。

この日は、坪倉さんに指導をお願いしていた最終日です。

リズムをとらえて! 姿勢をピッ! 心を一つに!

教えていただたことを子どもたちは素直にがんばります。その成果は・・・こちら!

児童作品紹介

児童作品紹介

教室に展示している作品は、様々な工夫や、表現の違いを感じることができ、見るのが楽しみです。

6年生「くるくるクランク」ハンドルを回すと、動く仕組みです。

1年生は空き箱を自由に組み上げ、空想の建物(?!)を作りました。

今朝の授業風景

今朝の授業風景

今日は暖かいですが、雲が厚く覆っています。教室は、湿度も十分あり、暖かい環境で学習をがんばっています。

6年生、4年生は、パソコンやタブレットを活用して学習しています。子どもたちが大人になる10年後は、現在想像できること以上のIT社会が予想されています。テクノロジーを使うことができると同時に、その問題点も意識させたいものです。

1年生は、国語科の学習で教科書の絵本を読んで、たくさん思ったことを書く学習です。図書室の絵本もたくさんあるよ!

鼓笛練習スタート

鼓笛練習スタート

この時期から昼休みは鼓笛練習を開始します。他の活動もある中、子どもたちはがんばっています。

上学年の児童数は減っていますので、次年度の鼓笛隊編成も各パートの数を減らすなど対応しています。

中華丼!

中華丼!

【今日の献立】 中華丼、シュウマイ、からし和え、牛乳

今日の給食は中華丼☆

給食に丼ものが出たのは、いつぶりでしょうか?!

しっかりした味付けで、とてもおいしかったです。

子どもたちも喜んで食べていました♪

どの子もお箸を上手に使い、器を持って、上手に食べることができました!

次は、何丼でしょうか(^^)? 次の丼ものも楽しみです!

ごちそうさまでした。

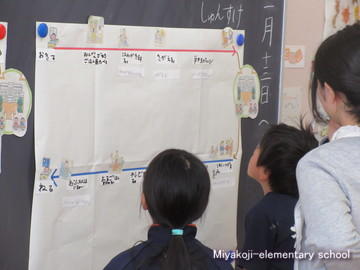

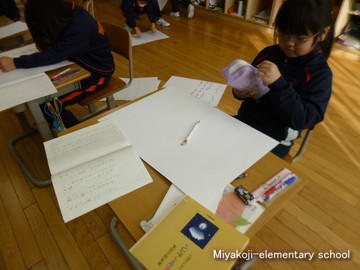

「じぶんでできるよ」(1年生 生活科)

「じぶんでできるよ」(1年生 生活科)

入学式のときと比べて、もっといろんなことができるようになった1年生。

おうちでは、どんなことが自分でできるようになったのかな?「自分の成長に気付き、自分でできることが他にもあることに気付く」ことが、授業のねらいです。

前の授業で自分の一日をみつめ、模造紙にまとめました。

今日はそこに、自分ができるようになったことを書き出していきます。

「自分は何ができるようになったかな…」

「ひとりでおきられる!」

「お家に帰ったら手洗い・うがいをしている!」

「自分で学校の準備をしている!」

自分のことは自分でやるという意識をしっかりもてていますね。

「お手伝いをしているよ!」との声も。

お家のために自分でできることをやる姿、素敵です!

考えているうちに、友だちのことが気になります。

友だちはどんなことを書いているのかな…?

お互いの書いたことを見合うことで、今できていることのほかにも、もっと自分でできることを見付けました。

そこで、できるようになるために、見付けたことをワークシートに書き出しました。

お家でできることをどんどん増やしていきましょう!

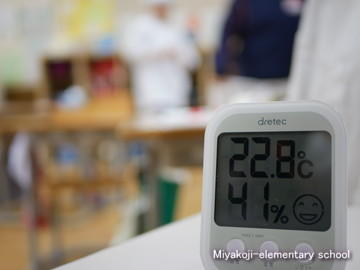

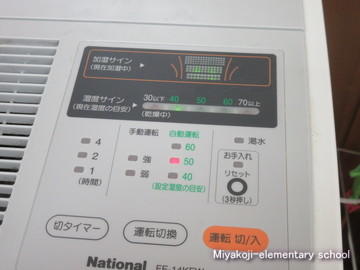

各教室に設置!

各教室に設置!

デジタル温湿計を各教室に設置しました!

常に教室内の気温と湿度が表示されます。

室内の状態によっては「インフルエンザ」「熱中症」などの表示も出ます。快適な状態だと「にこにこマーク☺」が表示されます。

子どもたちは、デジタル温湿計をみて

「インフルエンザの表示が出ています!」

「よかった!にこにこマークになった!」

と、教室内の状態を確認していました。健康のために、自分たちの環境がどういう状態なのか気をつけられる子どもたちになってほしいです。

「にこにこマーク☺」を目指して、引き続き加湿器を稼働させ、こまめに換気を行い、教室内の環境を整えていきます。

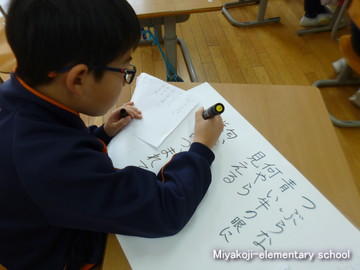

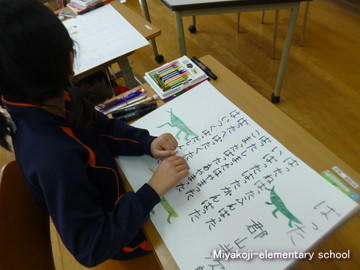

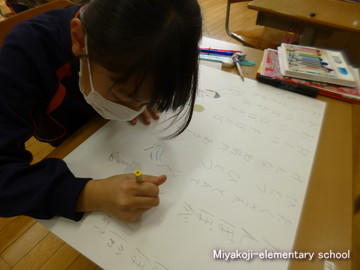

今年の「漢字」(6年)

今年の「漢字」(6年)

毎年、京都の清水寺で1年を表す漢字が発表されます。

今年は「令」が選ばれました。

そこで、6年生にも「今年を表す漢字」を聞いてみました。

なぜその漢字を選んだのかは、ぜひご家庭で話を聞いてみてください!

今年を振り返り、半紙いっぱいに筆で力強く書く姿、とても素敵でした(^o^)

ほうしゃせんってなあに? 2年

ほうしゃせんってなあに? 2年

震災と原発事故以来、福島県ではどの学校でも放射線教育に力を入れています。

この日は、2年生の授業を初任者が参観し、研修を行いました。

子どもたちが生まれた頃に原発事故があり、避難をしました。「放射線」という言葉を確認して、知っていることを出していきます。

言葉はしっているけど、何に気をつけるかはまだ意識できていません。

そこで、紙芝居を使って分かりやすくして考えていきます。

放射線は体を通り抜けていくもの、それがたくさんあると体に害を及ぼすことがあることを知ります。

これらをできるだけ体に入れないように、手洗い、うがいが大切です。

いつもながら・・・(^^)

いつもながら・・・(^^)

都路小のお掃除の時間は、おしゃべりする子がいません。

みな、黙々と手を動かします。いつも感心します!

図工作品をごらんください。

図工作品をごらんください。

教室訪問をすると、何かしら新しい作品が展示されています。都路小学校はオープンスペースを持っていますので、様々なところに飾っています。

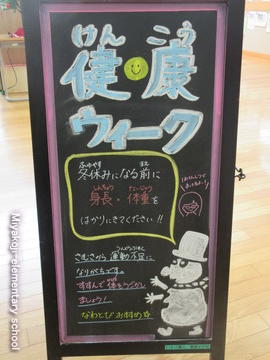

お知らせボード(12月)

お知らせボード(12月)

12月のお知らせボードです。

インフルエンザの流行は、今回は狭い範囲に留まりましたが、これからが本格的なシーズンです。お互いに気をつけ合いましょう。

3年 歴史資料館に見学学習!

3年 歴史資料館に見学学習!

社会科の学習で、昔の人々のくらしを学習している子供たちが、岩井沢の「小さな歴史資料館」へ見学学習に行ってきました。

中に入ってみると、外からは想像もつかないくらい、たくさんの昔の道具であふれていました。子供たちは昔の道具を目の前にすると、体験してみたくてうずうずしています。

昔のタイプライターに夢中になっている子もいれば…

昔のカメラに夢中になっている子も!

のぞいてみると、今のカメラとは違う方向にレンズがあるので、子供たちはどこの景色が写っているのかはじめは不思議がっていました。

次に、教科書でも学習した「昔の洗濯」です。

ぎざぎざが汚れを落とす工夫になっているんだと、学びましたが、実際に触ってみるとぎざぎざがはっきり分かります。大事なことや、教えていただいたことは、とにかくメモを取る子供たち。

準備したしおりにも、全ページびっしり書いている子供も!すごいですね( ^-^)

部屋の中を見て回り、体験する子供たちは、時間を忘れて夢中になっていました。

丁寧に、昔の天秤についても、教えていただき、館長の渡辺さんには、感謝の気持ちいっぱいです。

↓これは、昔のお弁当箱なんです!

お礼の手紙もいっしょに、自分たちが学んだこともお伝えできればと思います( ^-^)ありがとうございました!!

チームで一致団結!(なわとび集会)

チームで一致団結!(なわとび集会)

本日のすずらん集会はなわとび集会を行いました。今年度は「ふくしまっ子体力向上総合プロジェクト」のなわとびコンテストに参加します。前とび、後ろとび、二重跳びの三つの種目において、決められた時間に何回跳べるかを計測します。子どもたちに、進んでなわとびに取り組み記録を伸ばしていくよう伝えました。

その後にチームに分かれ長縄の8の字跳びを練習しました。

上学年の子どもたちの跳び方は、下学年のお手本となっていました。

1・2年生には高学年の子どもたちが跳ぶタイミングや、跳んだ後の抜け方を丁寧に教えていました。

ぴょんぴょんタイムで練習を積み重ねていきます!

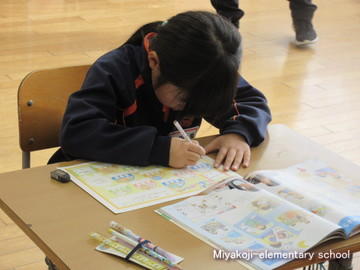

自分のお気に入りの詩を書こう!~3年

自分のお気に入りの詩を書こう!~3年

国語で三つの「雪」の詩について学習した子供たちは、自分のお気に入りの詩を見つけて発表する準備をしています。学校の図書館には、詩集がいろいろとあり、子供たちは、まずは自分のお気に入りの詩を見つけ出します。

教科書で学習した「山村暮鳥」や「てぶくろを買いに」や「ごんぎつね」でも知られる「新美南吉」の詩集も発見しました。子供たちは、知ってる作家の本があると周りの子供たちにお話ししています。、

自分の詩が決まったら、画用紙に書いていきます。

今回は、自分が想像した絵付きで書くことにしました。丁寧な字で、書いていますね。自分たちが選んだ詩ですから、思いを込めて作っています。

言葉が繰り返されていたり、かわいらしい感じがしたり、何か含みを持たせた感じがしたり…

「いいなあ」と思うところは、それぞれでしたね!

完成したら、読み方も考えながら、発表会をします( ^-^)

朝の授業風景

朝の授業風景

インフルエンザのため臨時休業にしていた2年生も全員元気に登校しています。

シャイフリー先生とともに英語の歌に合わせて「head. nose・・・♫」

他の学級も元気に登校しています!

暖房を入れているため、学級の湿度が気になります。

加湿器を2台稼働しても50%には届きません。空気の入れ換えもまめに行っています。

ご家庭でも、手洗いは確実に、こまめにするようにお願いします。

下学年 教頭先生と運動!

下学年 教頭先生と運動!

今日からは、体育館で教頭先生との運動です。しっかり、準備運動をして!特に、今日は手首を使います!

まずは、ペアになっての運動です。何をするかというと…手押し車です。

車になる人も、後ろで足を支える人も、大変そうです。

車の人は、腕の力でしっかりと自分の体を支えないと、つぶれてしまいます。すると、後ろの足を持っている人は、うまく持ち続けることができません。二人の呼吸が大事ですね。

後ろの人も、しっかりと持ってあげないと、車の人の足が床に落ちてしまします!

教頭先生にアドバイスをもらいながら、うんしょ、うんしょ、とがんばりました。

次に、かえるの足うちです。しかも、足を高くあげて、まっすぐ伸ばしてやるという条件付きです。

果敢に挑戦します!でも、なかなか、膝がまっすぐ伸ばせない人もいるみたいでした。教頭先生に、感覚を教えてもらうために、補助をしてもらってやっています。

最後には、なんと、倒立をして蛙の足うちをしたら、そのままブリッジまでできた子に、見せてもらいました。すごく、体も柔らかいですね!

下学年の皆さん、ぜひ、おうちでも練習してみてくださいね( ^-^)

「税」って大切!租税教室(6年)

郡山税務署に方を講師にお呼びし、租税教室を行いました。

税金のある暮らしと税金のない暮らしを描いたアニメから、税金について学びます。

「税金がないと、信号もつかないし、大変なことばかりなんだね…。」

「火事が起きても、火事を起こしてしまった人が消火にかかった費用を負担しなければいけないなんてびっくり。」

学校生活にもたくさんの税金が使われていることにも気付くことができました。

授業も終盤です。

「みなさんは、1億円、持ったことありますか?今日は1億円の重さをぜひ体感してください!」

「えぇーーーーーっ!」

大金を手に、ドキドキ。…安心してください、本物ではありません(^o^)

「重たいー!」

表情が一気に明るくなった瞬間でした。

児童の感想の一部を紹介します。

「税金がないと社会に大きな影響を与えるんだなと思いました。」

「改めて税金は必要なんだなということが分かった。」

「今まで税金があると高いなと思っていたけど、税金はぼくたちの生活を支えていることが分かった。」

「しっかり税金をはらっていきたいです。」

税金の大切さを感じることができた租税教室でしたね。

ピョンピョンタイム開始!

ピョンピョンタイム開始!

冬になり、校庭が固くなってきました。縄跳びの季節です。

業間の時間は、清掃班ごとの長なわ連続跳びや短なわを使った種目跳びの練習をして、体力作りに励みます。

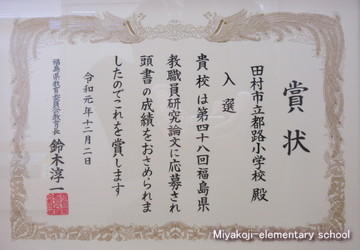

福島県教職員研究論文「入選」伝達式

福島県教職員研究論文「入選」伝達式

昨日、福島県教育庁県中教育事務所において、石幡所長より賞状をいただきました。

所長より、本校の時宜を得た研究に対する賞賛と今後益々の研究推進への激励をいただきました。

県中地区では、特選に金透小学校、入選に本校と県立聴覚支援学校が入りました。

未来を創る子どもたちのために今後も、家庭、地域とともに努力することを感謝の言葉として述べさせていただきました。

こども園のみんながやってきた!(1年生の幼小交流)

こども園のみんながやってきた!(1年生の幼小交流)

今日は、都路こども園のお友だちが1年生教室にやってきました!

この日のために、1年生の2人は、「おもちゃパーティー」の準備をしてきました。プログラムを作成したり、図工で勉強したことを使って教室内を飾り付けしたりと気合い十分です。

外からこども園のみんなの声が聞こえると、「きたきた!!」と、お出迎えに向かいます。

おもちゃの遊び方をやって見せながら説明しました。

みんなが楽しめるよう、一緒に遊んだり、「こうやるといいよ!」とアドバイスしたり。

2人の背中が頼もしい!みんなも満面の笑みで、夢中になって遊んでいました。

感想発表は、まず1年生から。「楽しんでくれてよかったです。」と発表していました。

次はこども園のみなさん。「全部楽しかった!」とたくさんの発表がありました。

ずいぶんお兄さんお姉さんらしくなってきましたね!さすが、もうすぐ2年生!

MM7に取材がきたよヽ(^O^)ゝ

MM7に取材がきたよヽ(^O^)ゝ

先日、取材の申込があり、今日の2時間目の終わりにMM7に東京新聞の記者の方がいらっしゃいました。

(注:MM7…都路について学んでいる7人の6年生のことです)

これまで続けてきた「都路ハッピースマイル大作戦」をこれからどう発展させていくか、どう引き継いでいくかを本気で話し合い本気で考える7人。

取材の内容もこれまでの活動とこれからの都路についての質問が中心となりました。

あらためてこれまでの活動を振り返り、そしてこれからのことを考える、貴重な時間となりました。

記事が掲載された新聞は、後日学校に届けられる予定です。

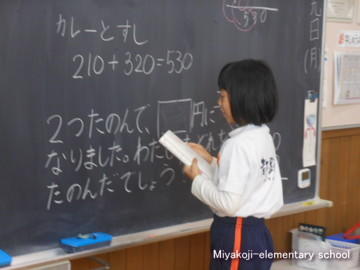

葛尾小合同授業 2年 ~算数・道徳~

葛尾小合同授業 2年 ~算数・道徳~

9日は葛尾小学校と今年度最後の交流授業でした。今までは体育だけでしたが、今回は算数と道徳の授業も追加して、2~4校時目まで一緒に学習しました。

算数では、問題の中にレストランのメニューが登場し、子どもたちも興味津々です。

先生から出された問題を解いたり、自分たちで問題を作ってみんなで考えてみたりと、前に学習した大きい数のたし算を生かして、復習しながら楽しく学習することができました。

また、道徳では「よいと思うことを進んで行う」ことについて、考えていきました。

みんなで真剣に先生が読む教科書の話に耳を傾けています。

そして、登場人物の行動や気持ちを、”わたしだったら・・・こう思う”と自分と重ね合わせながら考える様子も見られました。「よいと思うことをすると、うれしい気持ちになる」など、一人一人しっかり自分の考えをもつことができました。

来年の交流学習も楽しみですね!!

葛尾小合同授業 国語「じどう車くらべ」(1年生)

葛尾小合同授業 国語「じどう車くらべ」(1年生)

今日は、葛尾小学校のお友だちと、体育だけでなく国語も一緒に学習しました。それぞれ作った自動車図鑑を持ち寄って、「自動車クイズ大会」の開催です。

図鑑の内容は、いろいろな車の「しごと」とそれに関係する「つくり」。「何書いたの!?」と授業が始まる前からお互いに興味津々です。

自分が作った図鑑の図や写真だけ見せて、

<問題>

1 何の車でしょう

2 「しごと」は何でしょう

3 「つくり」は何でしょう

と、問題を出し合いました。

「しごと」と関係のある「つくり」なら1点、「しごと」と関係のない「つくり」は0点など、「じどう車くらべ」で学習したことを思い出しながら、 自分たちで判定して点数を競いました。

「ハイ!ハイ!ハイ!」といつもより賑やかな教室で、楽しくお互いの図鑑を発表できましたね。葛尾小との今年最後の交流、楽しく学習することができました。

また一緒に学べる日が楽しみですね!

市議会見学(6年)

市議会見学(6年)

現在、社会では、暮らしや政治のことについて学習しています。

そこで、6年生では、市議会の見学に行ってきました。

着いてから議会が始まるまで、少し時間があり、大和田議長さんにお会いし「しっかり学習していってくださいね。」と声をかけていただきました。

傍聴席に案内していただき、議会が始まるのを静かに待ちます。

「話の内容が難しかった…。」

「よりよいまちづくりのために、いろいろなことが考えられていることが分かった。」

田村市の今後のことや産業のことなど、難しい内容の話でしたが、しっかりと話を聞き、記録をとっていました。

感じたこと・学んだことを今後の学習に生かしていきましょう。

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp