未来を創る都路っ子

[7/19①]宿泊学習(4・5年生)第1日目午前の活動です。

今日から、宿泊学習(4・5年生)が始まりました。

第1日目午前の活動です。

小学校での、「出発式」、そして、いざバスに乗車、出発しました。

いわき海浜自然の家に到着です。

そして、「出会いの集い」を終え、部屋での身支度です。

さて、これからの活動は?

午前、最初の活動は、「フィールドビンゴオリエンテーリング」です。

「夏の植物を探せ!」です。

見事、ビンゴになるか!

いよいよ、待ちに待った昼食です。

思いっきり活動し、お腹はペコペコです。

美味しくいただきました。お家の方、ありがとうございます。

午後は、いよいよ海へGO!!

都路スポーツ少年団VVV

今年度も都路スポーツ少年団の快進撃が続いています。

「第7回ウェルズホーム杯」優勝、「第15回田村市グリーンパーク杯」優勝、「第46回福島県児童ソフトボール大会県中地区予選(福島民報社 白獅子杯)」優勝を果たし、6年生がチームを代表し、校長室に優勝報告に来てくれました。

これまでの一人一人の地道な努力と、互いの切磋琢磨、チームプレーとベンチワークが実を結び、大きな成果につながっています。8月には県中地区第一代表として、県大会に出場します。

全校児童数35名の本校でありますが、内17名が所属しており、都路小学校にとってスポーツ少年団活動は、特色ある教育活動のひとつの大きな柱であります。

保護者、指導者の皆様に改めて感謝申し上げます。

都路方言カルタ

先週の授業参観後の親子ふれあい活動に合わせ、都路方言「拡大版」カルタを児童と楽しみました。

読み聞かせ地域ボランティアでいつもお世話になっている都路民話の会の皆様から、都路方言カルタの拡大版が完成したので、学校で披露する機会を設定していただきたい旨、依頼がありました。

本カルタは、経済産業省「令和5年度 地域経済政策推進事業費補助金」により作成したもので、子どもたちと保護者、地域住民の皆様が、カルタを通して、ふれあいや絆を深め、ふるさとのよさや温かさを改めて実感できるためのものであります。

「超特大」カルタも作成していただいたということで、9月の運動会の中でもカルタ大会を開催したいと考えております。お楽しみに!

幼小交流会

今年度1回目の幼小交流会を行いました。1、2年生が都路こども園を訪問し、年長・年中組のみんなと一緒に楽しく活動することができました。

小学校対こども園対抗リレーでは、途中の平均台やトンネルなどの様々な困難を乗り越えながら、楽しく勝負することができました。

最後に、こども園のみんなから小学生に「ひまわり」のすてきなプレゼントをいただきました。

次回は、1、2年生がこども園のみんなを小学校に招待して交流会を行う予定です。

小1プロブレムの解消と円滑な接続のために、日常的な幼小連携を今後も深めてまいります。

第2回授業参観 親子ふれあい活動

夏休み前の授業参観、学年懇談会、親子ふれあい活動を開催いたしました。

1人の欠席もなく、授業参観では、子どもたちの楽しく学び合う姿を参観いただきました。

PTA親子ふれあい活動では、風船わりリレーと、都路カルタでふれあいと親睦を深めることができました。

懇談会では、前期前半の子どもたちの学習状況や学校生活のようすについて、担任より説明させていただきました。

夏休み中や夏休み後も家庭と学校との連携により、子どもたちが安心して学べる環境づくりに努めてまいります。

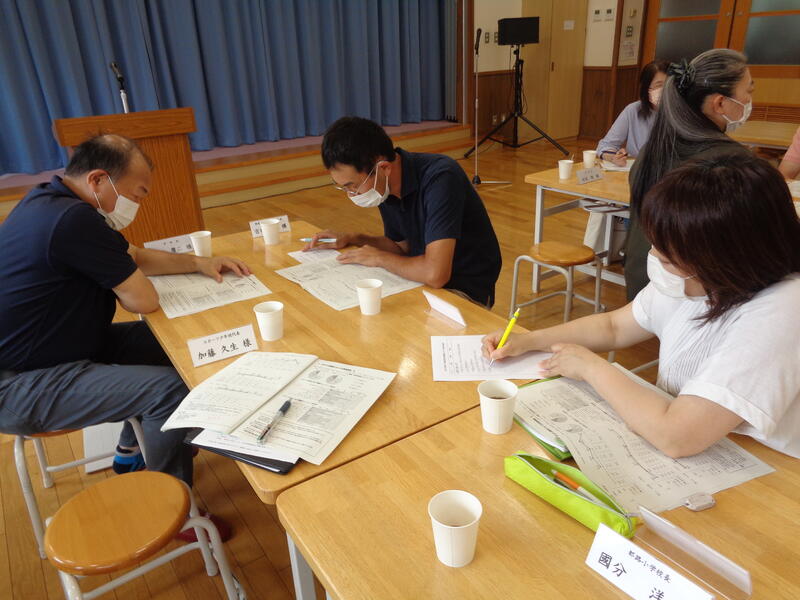

給食試食会

コロナ禍が明け、今年度は給食試食会を通常開催することができました。

この給食試食会は、日々、子どもたちが食べている田村市の学校給食を実際に保護者の皆様にも食べていただき、感想やご意見をいただく貴重な機会です。

田村市の学校給食は学校給食センター栄養技師や調理員のみなさんが、市の豊かな食材をふんだんに使った献立、季節に合わせたメニューの開発、栄養面の研究にお努めていただき、安心安全でおいしい給食を提供いただいております。また、給食だけでなく生涯にわたる食育活動面でも定期的に指導いただいております。

ウクライナ情勢等の影響で、食材価格の高騰が懸念されておりますが、田村市の未来を担う子どもたちのために可能な限り、保護者の負担増にならない努力や工夫もなされております。

保護者のみなさんも小学生だった頃の給食を思い出しながら子どもたちと会食いただき、栄養面や塩加減をはじめとする味付け、見た目、食べやすさ等に対する評価や改善に向けたアイディアもアンケートにいただくことができました。

保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

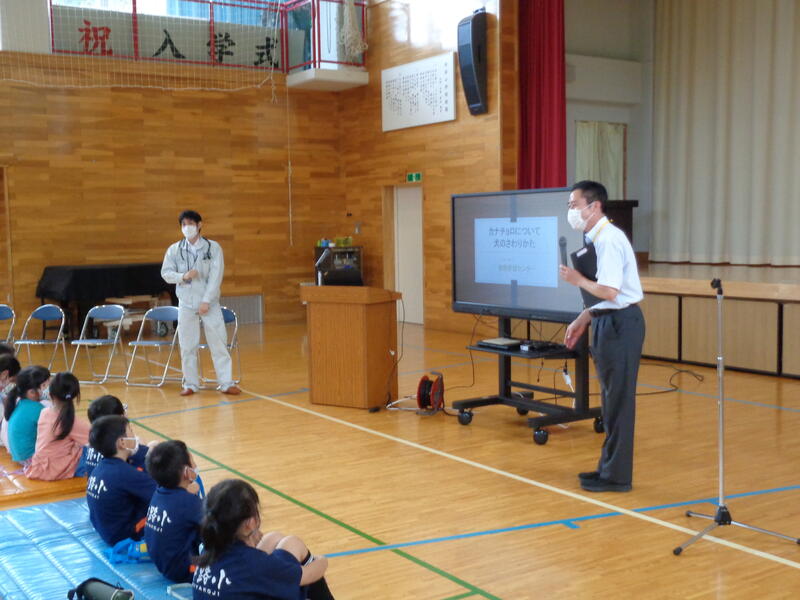

地域学校保健委員会

本校において、園小中合同の第1回地域学校保健委員会を開催しました。学校医、学校薬剤師、市こども未来課、行政区長、学校運営協議会、地域民生児童委員、PTA代表、教職員が参加し、都路の子どもたちの心身の健やかな成長について活発な協議、情報交換をいただきました。

園小中の健康診断結果とメディア調査結果をもとに、課題の改善解消に向けた話し合いでは、

「う歯予防については、フッ化物洗口や日々の歯磨き指導から大きな改善がみられる。」

「肥満解消策については、運動量と食生活が大きく影響するが、スポーツ少年団活動や部活動が大きくその改善に貢献している。」

「スマートフォンやタブレット端末の長時間使用が影響し、視力低下の要因のひとつと考えられる。学校や家庭で使用時間や使用状況にあった適正な指導を継続していく必要がある。」

などのご意見をいただきました。

学校医、学校薬剤師、こども未来課の皆様からも各々の課題に対する具体的な指導助言をいただくことができました。

アフターコロナとはいえ、コロナやインフルエンザ、ヘルパンギーナ等まだまだ感染症拡大が予断を許さないところであります。さらに夏場は熱中症対策、子どもの特性に応じた適切なケアサポート等、子どもたちの命と健康を預かる学校が対応すべき、健康に関わる課題は年々多くなっています。

今後も小中学校、こども園における日々の保健指導はもとより、家庭、地域、保健福祉、医療機関とのさらなる連携強化を図り、都路のすべての子どもたちの心身の健康増進のための保健活動の充実に努めてまいります。

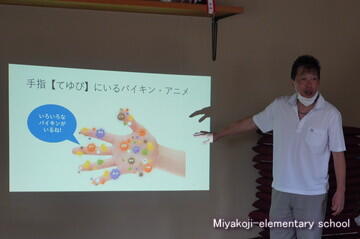

[7/13]ハム工房都路工場&お店見学~地域の特産品~

7月13日(木)、3~6年生の児童が、総合的な学習の時間の「地域の特産品」の学習で、「ハム工房都路」の工場&お店の見学に行きました。

最初に、取締役・工場長の平垣さんからのご挨拶がありました。

そして、

工場見学の日、神奈川の本社から品質管理担当の方が来られていました。

子どもたちのためにと、特別にハム工房都路の商品の品質管理についてお話をしていただきました。

「なぜ、手を洗う必要があるの。」について、話しを聞きました。

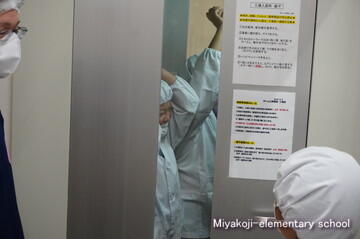

いよいよ、工場見学です。

靴カバー、入念な手洗い、ローラー、エアーシャワー室をくぐり、

いざ、工場内へ入ることができました。

工場内では、商品をおいしくつくるための作業工程について

説明していただきました。

また、ソーセージやベーコンの多さに、

驚きと感動をしていまいした。

工場見学の後は、お店からのスペシャルプレゼントがありました。

試食タイムです。

ソーセージ丸ごと1本とベーコンです。

香りと味に、おいしい笑顔があふれていました。

試食の後は、質問タイムです。

子どもたちからは、様々な質問がだされました。

貴重な経験をさせていただいた、

「ハム工房都路」のスタッフの皆さん、ありがとうございました。

この活動を受け、子どもたちは、都路の特産品を活用した料理作りをしていきます。

読み聞かせ(地域ボランティア)

地域ボランティアの方々による読み聞かせがありました。

今回は、

1・2年…「はじめてのおつかい」

3・4年…「こぞうとあんころもち」

5年…「ほら吹き名人と子ども」

6年…「きつねとおしょうをだました丁半」 でした。

次に地域ボランティアの方々に来ていただくのは、9月の予定です。お楽しみに!

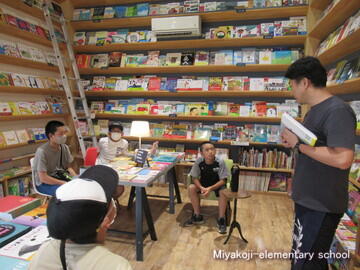

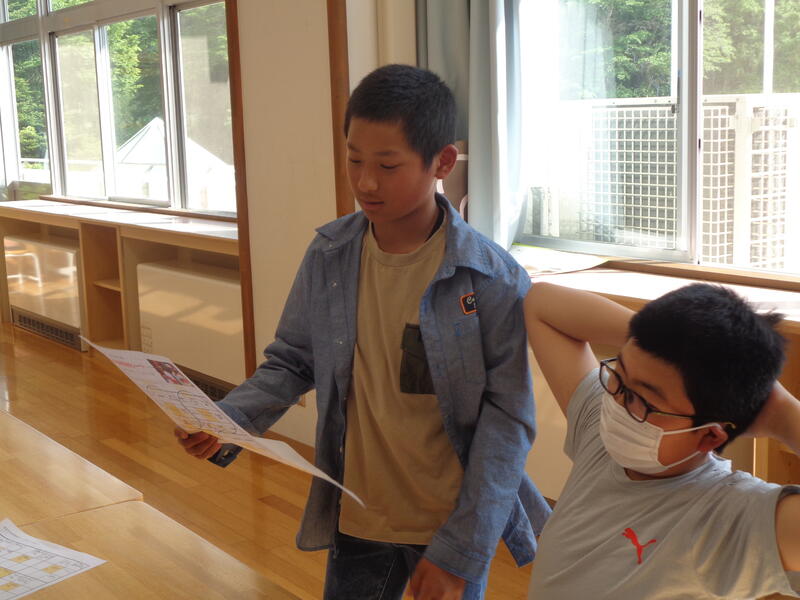

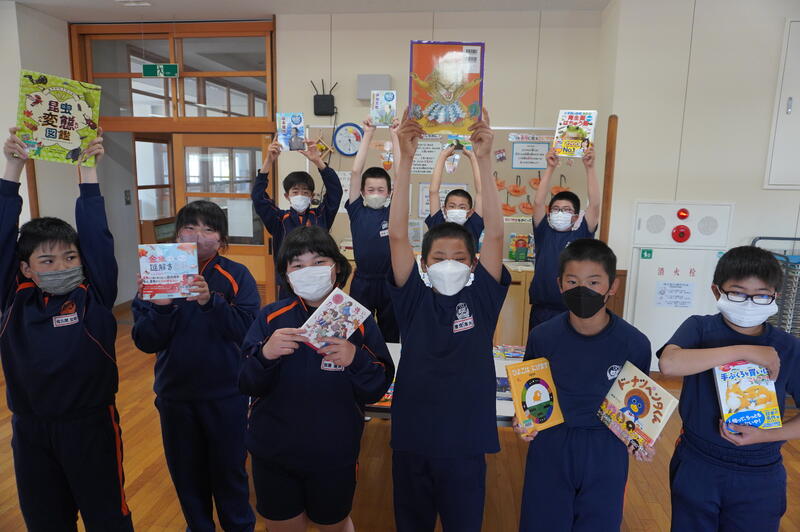

選書ツアー(情報委員会)

情報委員会で、選書ツアーに行ってきました。

石川屋さんへ行って、自分たちで本を選びます。

自分が読みたい本や、低学年の子たちに読んで欲しい本など、

様々なジャンルの絵本を選びました。

また、高学年向けの平和学習に関する本や、SDGsに関する本など、

楽しく学ぶことができる本も購入しました。

子どもたちが自分で選んだ本、ぜひ楽しみながらたくさんの本を読んでほしいと思います。

夏だ!プールだ!水あそび!!(低学年)

暑い日が続く中、子どもたちの楽しみは水泳学習です。

低学年の子どもたちも、みんなプールの授業が大好き!

小プールと大プールを使い分けながら、楽しく学習しています。

また、プールに入る時間を長くするためにはどうすれば良いか、自分たちで話し合う姿も見られました。

「休み時間になって、みんな急いで着替えをしたら、プールに入る時間も長くなるよね。」

「5時間目がプールの時は、給食を早く食べようよ。」

など、自分たちで考えながら学習する子どもたちです。

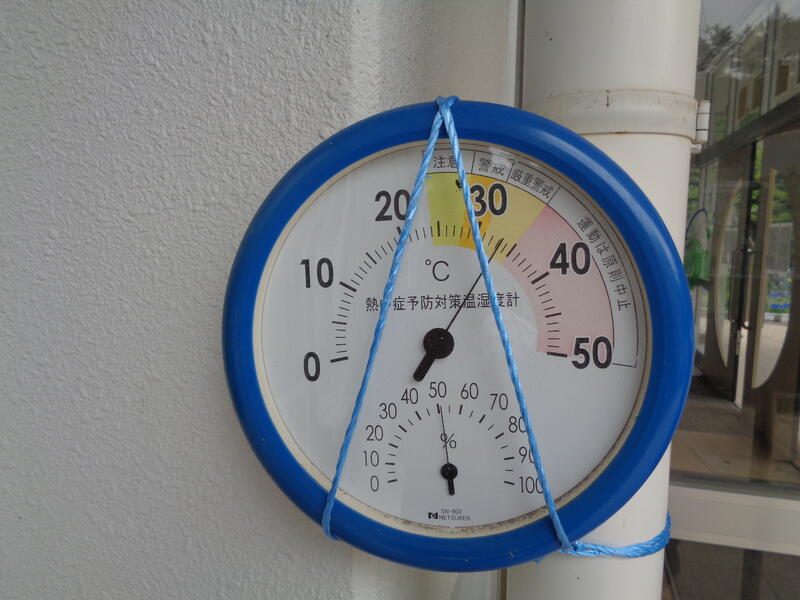

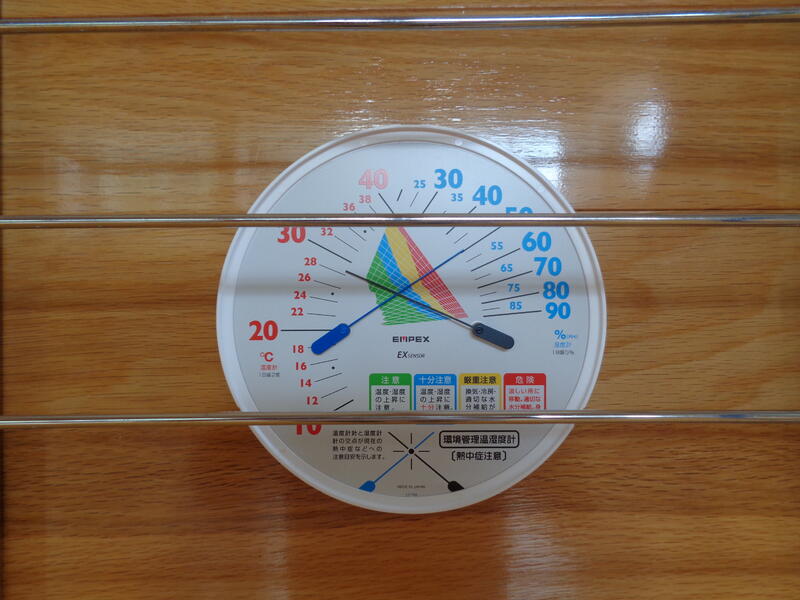

学校における熱中症対策

連日、蒸し暑い日が続いておりますが、今後ますます警戒が必要な天候が続くことが予想されます。

本校では、文部科学省「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」にもとづき、「暑さ指数(WGBT)計」により、校庭での運動、休み時間の業間運動や外遊び、冷房のない体育館での授業、古道プールにおける水泳授業の実施の可否の判断目安にしております。

暑さ指数が28℃(気温ではありません。)以上は厳重警戒レベル、暑さ指数31℃以上で運動は原則中止とさせていただきます。

<昇降口 中、外>

<体育館>

<古道プール>

ご家庭でも、以下の点について、ご留意いただき、暑さから子どもたちの「いのちや健康」を守っていただきますようお願いいたします。

① 暑いときは、運動を控える。(体育館など屋内も要注意)

② こまめな水分と塩分の補給。

③ 日々の体調管理に努める。(疲労、睡眠不足、発熱、風邪、下痢など、体調の悪いときは、体温調節能力も低下)

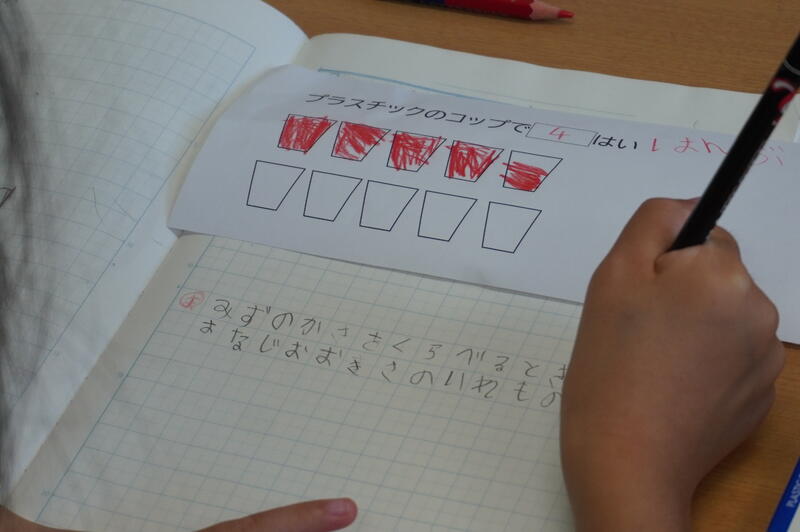

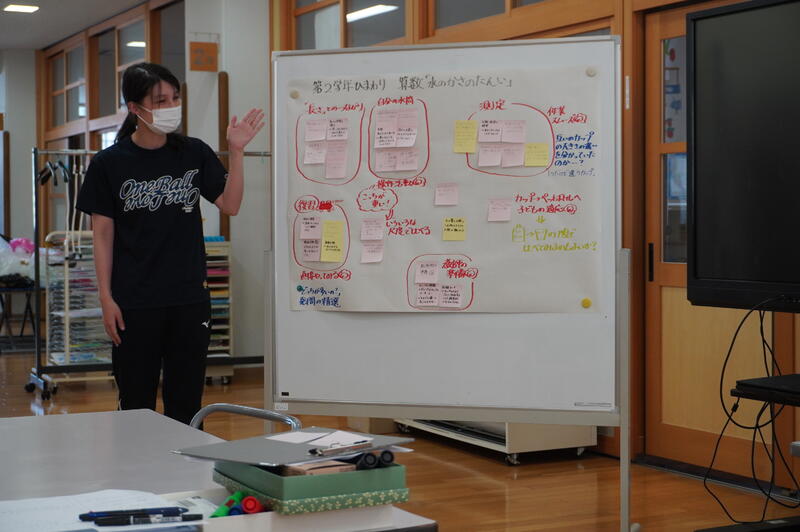

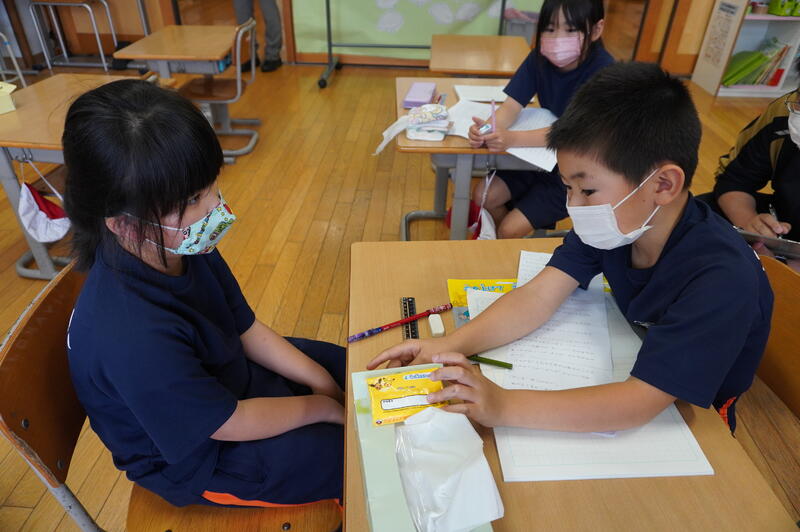

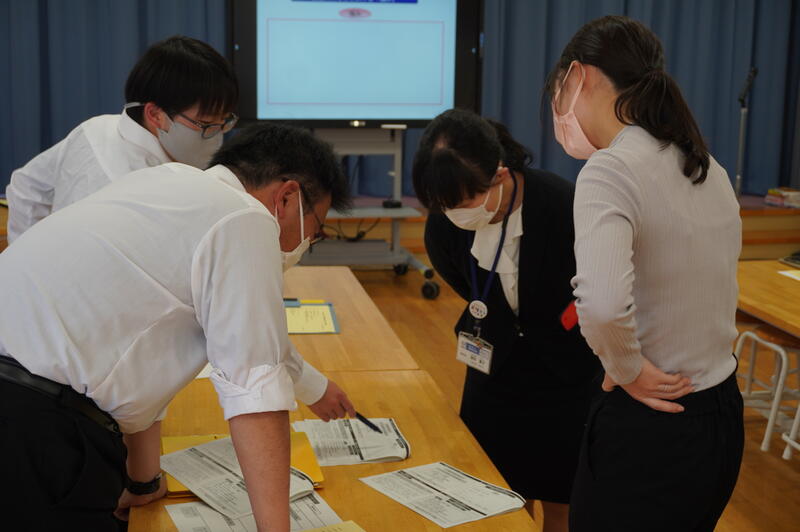

ひまわり学級 算数科授業研究会

「実物を用いて比較することで、量の感覚を身につけ、共通の単位の必要性に気づくことができる授業」をテーマに、ひまわり学級における算数科の授業研究を行いました。

子どもたちは、自分や先生の水筒の水のかさ(容量)を比べるために、大中小のカップで計ってみたり、同じ大きさの容器に移し替えたり、試行錯誤しながら課題解決に努めることができました。

授業後の研究協議会では、学びが育つための手立てをもとにグループ協議が展開されました。算数の日常化や数学的な見方・考え方を鍛えていくことの重要性、ひまわり学級における「主体的・対話的で深い学び」を具体的な児童の姿で考えること等、活発で充実した協議がなされました。

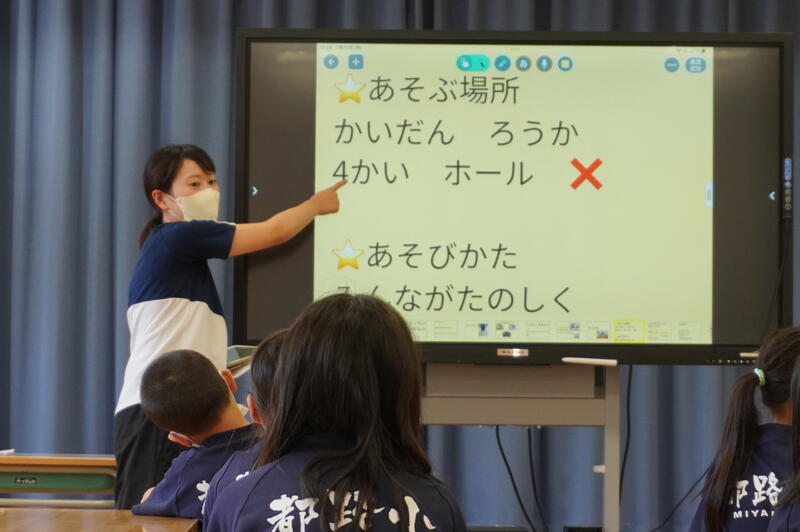

生活を見直そう

本日のすずらん集会では、前期前半の自分の生活・行動面を見直し、明日から改善できるように、振り返りの時間を全校でもちました。あいさつや校舎内の正しく安全な過ごし方、いじめやトラブル防止のための友達への思いやりある行動について、生徒指導主事より指導助言を行い、一人ひとりが自分を振り返るよい機会とすることができました。

夏休みまで3週間ですが、学校ばかりでなく、おうちの方や地域の皆様へのさわやかな挨拶、安全で規則正しい生活、友達や家族への思いやりある接し方ができるよう継続して指導に努めてまいります。

ご家庭での励ましもよろしくお願いいたします。

星に願いを~七夕集会~

本日7月7日のすずらん集会は、情報委員会企画運営による「七夕集会」を開催しました。

織姫と彦星のお話劇とクイズでは、劇中、七夕にまつわるキーワードクイズを織り交ぜながら、悲劇ではありますが、おもしろおかしく発表することができました。

玄関ホールに、子どもたちの短冊も飾りました。各々の思いがこもった夢や願いは、14日(金)の授業参観の際、ご覧いただきたいと思います。

第2回交通安全教室~自分の命は自分で守る~

夏休みを間近に控え、都路駐在所、JAふくしまさくら、地域交通安全指導員の皆様のご協力をいただき、第2回交通安全教室を実施しました。今回の大きな目的は、自転車乗りのきまりや自転車の正しい点検の仕方を学ぶことです。

朝早くから、JAふくしまさくら都路支店の皆様が、校庭に、実地訓練のための信号機設置、コースづくり等の準備をしてくださいました。

いつも大変お世話になっている都路駐在所 吉田巡査部長さんからは、安全確認の仕方やヘルメットの着用等、改正された「自転車安全利用五則」について、子どもたちに大変分かりやすくご指導いただきました。

実地訓練では、自転車にすいすい乗れる子、うまくコントロールできない子、これから乗れるようにチャレンジする子と様々です。おうちの方といっしょに練習し、安全に乗れるようになってから、道路を走るようにお願いいたします。

都路地域は、信号が少なく、車もスピードを出しやすいところです。歩いているときも自転車に乗っているときも十分にまわりの状況に気をつけて生活する必要があります。

かけがえのない命を自分で守るため、子どもたち自身の交通ルール遵守と安全意識の高揚のための指導の充実に努めてまいりますので、保護者、地域の皆様の見守りを今後ともよろしくお願いいたします。

都路太鼓~都路の風~

田村地区音楽祭や都路灯まつりまで1ヶ月となり、3年生から5年生による都路太鼓練習にも熱が入ってまいりました。

地域の太鼓講師 坪倉新治先生の指導のもと、子どもたちも汗だくで、真剣に演奏練習に取り組んでいます。

今年は、昨年度とはまたひと味違った「都路の風」をお届けします。本校の特色ある教育活動のひとつである「都路太鼓」で、ふるさとの元気を表現します。どうぞお楽しみにしていてください。

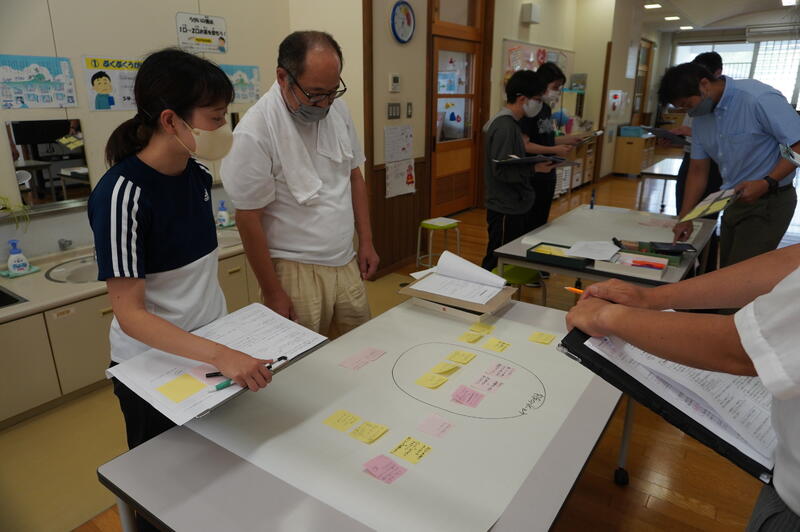

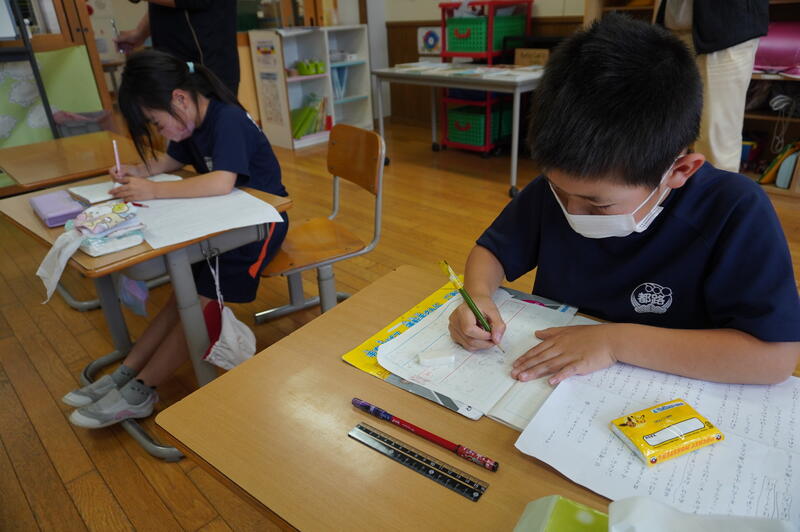

第2回 算数授業づくり研究会

前回に引き続き、県教育庁 義務教育課 指導主事 柳田憲子先生を講師に、第2回算数授業づくり授業研究会を開催いたしました。葛尾小学校からも校長先生と研修主任の先生にご参加いただきました。

2年生の「水のかさをはかってあらわそう」の授業の中で、子どもたちは、各々の水筒のかさの比較について、予想し、見通しを持って、意欲的に操作活動に励み、課題解決に取り組むことができました。

授業後の研修会では、手立ての有効性について活発な協議がなされ、各先生方が自分の授業に、おとしこみながら、本授業のよさや改善点について考えを深め合うことができました。

柳田先生からは、子ども一人一人に育みたい資質能力、算数の授業づくりのポイントについて、今日の授業における具体的な子どもたちの反応や姿、教師の働きかけを例に、指導助言をいただきました。

今後も本校の少人数教育のよさや可能性を生かした授業づくりと、子どもたちの確かな学力(資質能力)の育成に、県教委、市教委と連携し、努めてまいります。

水泳学習スタート

7月に入り、本校でも水泳学習がスタートしました。気温も高く絶好の水泳日和で、子どもたちも「待ってました」と、楽しく運動する姿が多く見られました。

水泳学習では各学年の発達段階に応じてそれぞれの学習目標が定められていますが、全学年共通の目標は 「(低:水遊び、中高:水泳運動の)心得を守って安全に気を付けること」です。

水の中では心身ともに開放的になりやすく、気も緩みがちです。それが思わぬけがや事故につながりかねません。水泳学習で一番大切なのは「安全」です。

子どもたちが水泳学習を通して水に慣れ親しむとともに、水中での安全や水の事故を未然に防ぐための心得、実践力を身につけられるよう指導してまいります。

アフターコロナの今夏、プールや海、湖などに遊びに行く機会も増えるかと思います。ご家庭でもお子さんと、水難事故から身を守るための安全対策について話題にしていただければと思います。

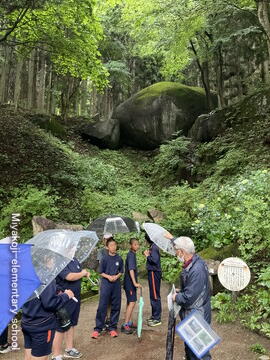

都路の謎を探る~6年 総合 地域探究学習~

本校では、毎年「地域探究活動」をとおして、ふるさと都路のよさを知り、地域や全国に「都路のよさや元気」を発信する活動に取り組んでおります。

今年度も6年生が総合的な学習の時間「都路の謎を探る活動」に取り組む中で、たくさんの「はてな」が生まれてまいりました。

インターネットや図書文献等で、たやすく疑問や課題が解決するものもございますが、実際に地域の方や専門家に直接取材したり、解明されていない謎については検証が必要だったりする課題もあります。

今後、地域の皆様、都路行政局や田村市役所の関係部署の皆様のお力をお借りし、解明解決を図ってまいります。

ご指導や情報をお願いいたします。

<これまでの都路の謎>

1 五十人山の頂の大石には本当に大人が50人座れるのか。

2 古代亀石の天狗伝説や、都路に巨石が多い理由。

3 行司ケ滝の名前の由来。どうして、行司が関わっているのか。

4 本校の笠松の由来。お寺から校庭に植え替えられたということはどういうことなのか。

田村市都路地区少年の主張大会

本校体育館において「田村市少年の主張大会都路地区大会」が開催されました。

小学校からは5年 さくらさん、6年 そうたさんの2名が代表で発表しました。

今の自分と向き合い、夢や目標の実現のために挑戦や努力を継続していこうとする決意や自分を支えてくれる家族や地域の方への感謝について、堂々と発表することができました。

審査の結果、8月6日(日)市文化センターで開催される市少年の主張大会では、都路地区小学生代表として6年 そうたさんが出場します。本大会でのたくさんの応援をよろしくお願いいたします。

ぐんぐんそだて わたしの花・やさい

低学年の生活科では、いろいろな花や野菜を育てています。

1年生はアサガオ、2年生はミニトマトやキュウリ、ナスなどです。

毎日、朝の準備が終わると、子どもたちは自分が育てている植物に水をあげに行きます。

その時に、花や野菜の様子をよく観察します。

「キュウリの花が咲きました!」「ミニトマトが3個できてきています!」など、

成長を嬉しそうに報告してくれる子どもたち。

また、お休みの子がいたら、「○○ちゃんの野菜にも水やりしました!」と、

進んで行動してくれています。

生活科の授業では、そんな植物の様子を、五感をつかって観察します。

「さわってみたら、葉っぱがちくちくしました。」「においがもうミニトマトになってる!」

「並んでみると、こんなに背が伸びています!」

など、気づいたことをたくさん記録していきます。

「はやく大きくなってほしいです。」「赤い実をつけてね。はやく食べたいなあ。」と

これからの成長も楽しみにしている子どもたちです。

どきどき わくわく 町たんけん!①

2年生の生活科の学習で、町たんけんに行ってきました。

都路町には、どんなお店があるのか、どんな生きものがいるのか、

どんなものがあるのかなどを見つける活動です。

学校を出ると、早速発見!「駐在所だ!」「Yくんのお家!」

いつも都路の安全を守ってくださる駐在所さんに出会いました。

見つけたものは、どんどんメモに書いたり、タブレットを使いながら写真を撮ったりします。

さらに進んでいくと、「鏡がある!」「カーブミラーって言うんだよね。」

以前に学習していたことを、しっかり覚えている子どもたちです。

その後も、めずらしい生きものや植物を見つけながらたんけんしてきました。

最後は、1年生も合流し、みんなでみらい公園でおにごっこ!

とても楽しい町たんけんになりました。

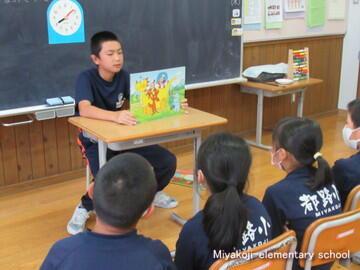

読み聞かせ(情報委員会)

情報委員会の児童による、朝の読み聞かせがありました。

今回は、低学年・中学年・高学年に分かれての読み聞かせです。

情報委員の子たちは、少し緊張しながらも、お話の内容が伝わるように上手に読んでいました。

聞いている子どもたちも、身を乗り出して真剣に聞いている姿が見られました。

次回は、8月の予定です。お楽しみに!

すずらん集会~スポーツ集会~

健康委員会による縦割り班対抗スポーツ集会を開催しました。

まず、「猛獣狩りに行こうよ」ゲームです。動物の名前のひらがなの文字数で仲間づくりをします。文字数が多い動物名のグルーピングは都路小の児童数では厳しいようです。

続いて、しっぽとりゲームです。高学年児童は同じグループの下級生をかばいながら、巧みに相手チームのタグを奪取していきます。

異学年交流活動をとおして、上級生が下級生を思いやり、下級生が上級生を敬うといった社会性が鍛えられます。

小規模校の良さをフルに生かした教育活動を展開してまいります。

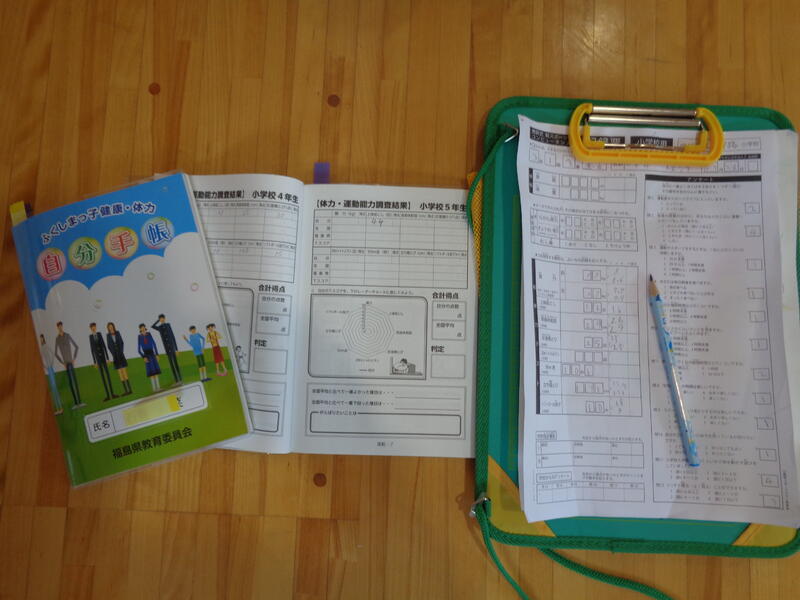

自分の体力の限界にチャレンジ~新体力テスト実施しました~

新体力テストを実施しました。(上体起こし・長座体前屈・反復横とび・立ち幅とび・ソフトボール投げ・50m走・20mシャトルラン・握力 全8種目)

記録や点数にこだわりをもって、全員が自分の目標や限界にチャレンジすることができました。

本校では、自分手帳を積極的に活用しながら、授業における運動身体づくりプログラム、業間を活用したランランタイムやピョンピョンタイム、スポーツ少年団活動における体位体力の向上に努めております。

子どもたちの「元気」の源は、何といっても「体力の向上」「健康教育の推進」「安全教育の充実」にあります。

子どもたちが、日常的に遊びや運動を楽しみながら健やかに成長していけるよう保護者、地域の皆様と連携して指導してまいります。

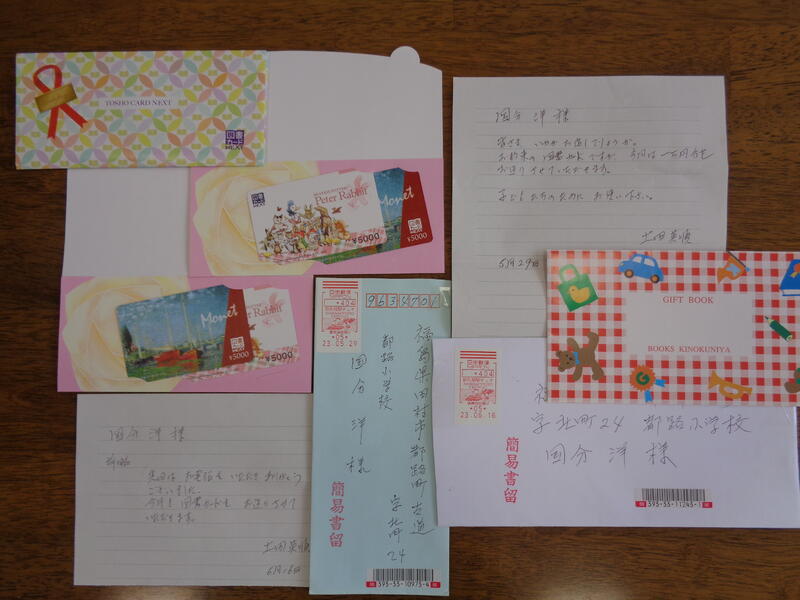

都路っ子を育む学校応援団~土田先生ありがとうございます~

今月も、世界的なチェリスト土田英順様から、都路っ子の読書活動の充実のために、多大なるご寄付が本日届きました。今年度は、一人一人へのご支援とともに、毎月、本校学校図書館充実のためのご寄付をいただいております。

土田先生が、これまで長きにわたり支援を続けてこられたユネスコ協会連盟の「東日本大震災子ども支援・就学支援奨学金事業」の一環として、都路小学校をはじめとする東北地方の複数の小学校に寄贈いただいております。

11月3日の学習発表会にはご来校いただき、土田先生の演奏を聴かせていただく予定です。

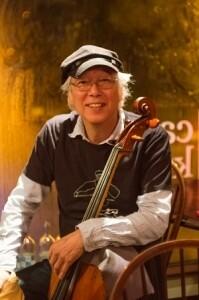

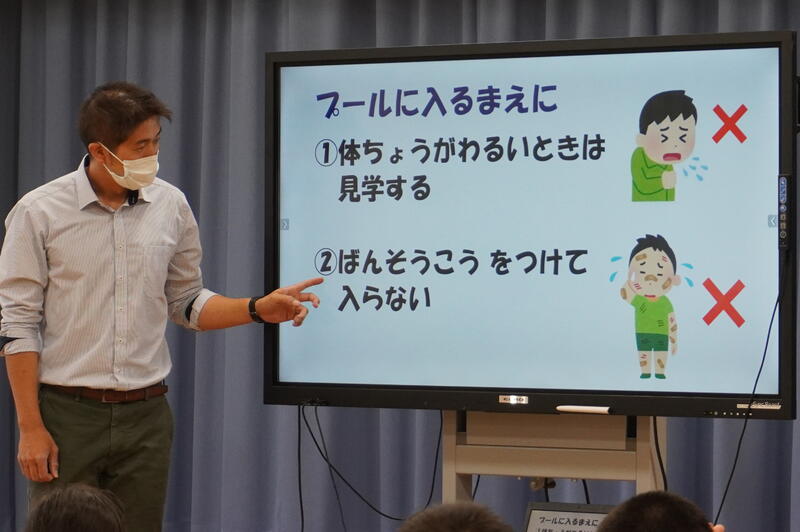

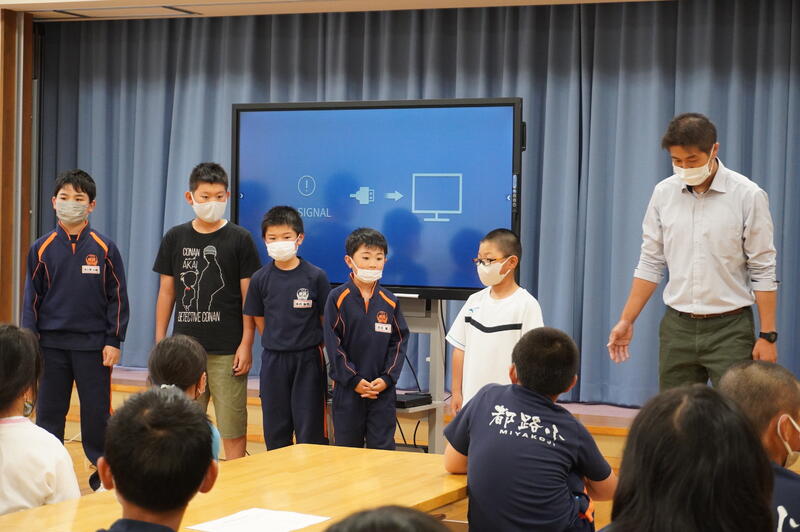

安全な水泳授業のために~日々の健康観察よろしくお願いします~

すずらん集会において、水泳授業シーズンに向けた安全指導を実施しました。

水泳の授業は、海水浴や湖水浴等における水難事故防止等の観点から、いざという時の水中での安全確保に役立つ「いのちを守る」大切な学習です。

一方、水泳の授業では、水の中で全身を使い、水温、気温の影響を受けながら運動するため、子どもの健康状態によっては事故につながりやすいことに留意しなければならず、水泳に適する健康状態であるかどうかを事前に、保護者と教職員の複数の目で確認しておくことが重要です。

子どもたちが安全に、安心して、水泳学習に参加できるよう、保護者の皆様のご理解と、 持病や日々の健康状態の確認などのご協力、ご連絡をお願いいたします。

どの子にも「わかる、できる」授業をめざして 授業研究スタート

教育目標「未来を創る 人間性豊かな都路っ子の育成」の具現化に向けて授業研究がスタートしました。

子どもたちの「未来を生き抜く力~確かな学力~」の育成と定着のために、子どもたちが「わかった、できた」という達成感が得られる授業づくりに日々、努めております。

6月16日の第1回授業研究会(2年生国語科『スイミー』)では、「音読や動作化の繰り返しにより、登場人物の行動や場面の様子を具体的に想像し、主人公の変容に気づくことができる授業」をテーマに、授業のねらい達成のための手立てや働きかけについて、協議を深めることができました。

子どもたちの確かな学力の育成のために、今年度も学び続ける教師集団をめざしてまいります。

いつもありがとうございます。

地域の吉田綾子様から真心こもった手縫いのぞうきん40枚をご寄贈いただきました。

子どもたち、学校のためにと毎年、ご寄贈いただいておりますが、一針一針都路の子どもたちの健やかな成長を願う吉田様の思いに応え、大切に使わせていただきます。

誠にありがとうございました。

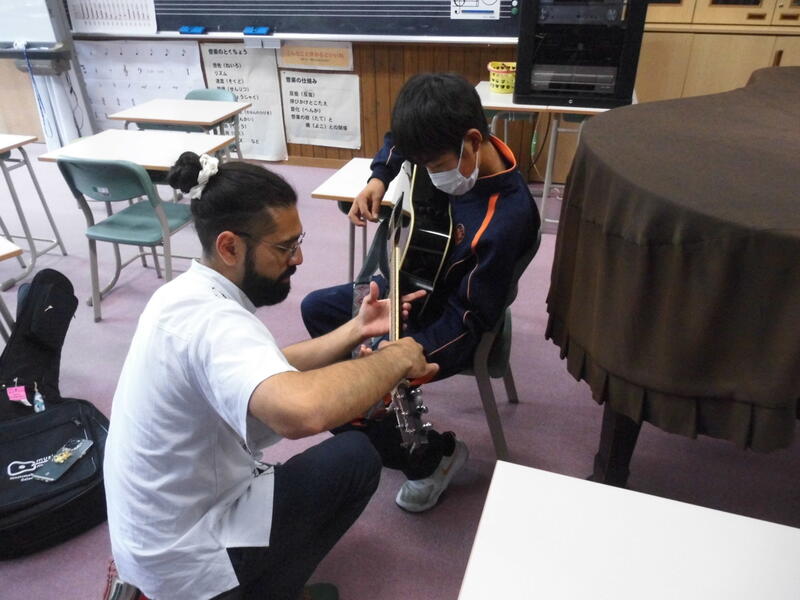

昼休みのひとコマから

ALT外国語指導助手のラミレズ先生がギターレッスンをしてくれています。

いつもはバットとグローブを巧みに使いこなしている6年生男子も今日はギターに悪戦苦闘です。

ギターレッスンをはじめ、ラミレズ先生との日常的なスモールトークやコミュニケーションをとおして、英会話を楽しむ機会を増やしています。

「花いっぱい活動」に思う

本校では「すずらん集会」の時間を活用し、「学校美化」「環境緑化」の一環として、毎年、花いっぱい活動にも取り組んでいます。

今年も全校児童でプランターへの花の植え替え作業を行いました。上級生が下級生に植え替えのポイントをやさしく丁寧に教えながら、力を合わせて作業に取り組み、学校が一段と明るく華やかになりました。

プランターの草花や校地内に咲く花たちは、それぞれ赤や黄、ピンク、ブルーと、あざやかに、美しく咲きほこっています。

草花たちは「その場所」で成長し、精一杯の花を咲かせています。都路の子どもたちも「ふるさと」にしっかり根を張って、たくましく成長し、「今」も「未来」も自分色の花を存分に咲かせ、ふるさとを明るく元気づけてほしいと願っています。

小規模校のよさを生かし、学びをつなぐ授業

県教育庁 義務教育課指導主事 柳田憲子先生をお招きし、算数授業づくりに向けた教材研究について、研修会を開催いたしました。本校の授業では、少人数教育のよさを生かしながら「多様な協働(学びをつなぐ)」による問題解決をとおして、自己の学びの成果を実感できる児童の育成をめざしておりますが、子どもたちの確かな学力の定着のために、今年度は特に算数科における授業改善と指導力向上を図るため、年3回に渡り、ご指導いただきます。

演習では、全国学力学習状況調査問題の分析から、子どものつまずきの原因や問題の意図について共通理解を図り、授業づくりのポイント(ねらい、手立て、評価等)について具体的な指導をいただきました。

日々の授業でも一人一人が主役となる教育活動をめざし、研鑽してまいります。

豊かな探究学習、キャリア・復興教育の充実~仙台方面全校学習旅行~

今年度は、仙台うみの杜水族館、震災遺構仙台市荒浜小学校に行ってまいりました。

全校学習旅行の目的は、体験的・探究的な学習活動、キャリア教育・復興教育の充実を図ることであります。

仙台うみの杜水族館では、通常の水族館見学にとどまらず、普段は見ることのできないバックヤード(水族館の裏側)を見学させていただき、海の生物の飼育方法や水槽内の水質管理について、専門職員の方からくわしく解説いただくことにより、海と人、人と環境とのつながりについて理解することができました。

仙台市立荒浜小学校(震災遺構)は、東日本大震災時に、校舎2階まで大津波が押し寄せ、大きな被害を受けた当時の状況が大切に残されており、校舎に避難していた320名の被災直後の様子やこれまでの荒浜地区の復興の歩みを写真や映像で知ることができました。

都路地区の震災当時の様子や現在までの歩みと照らし合わせながら、復興への願いと防災への備えの大切さについて、改めて深く考える機会となりました。

今回の学習を「ふるさと都路」を愛する心の育成と、「ふるさと都路」の復興・発展を支える人材を育成するための学校における教育活動の充実に生かしてまいります。

新たな「小小連携」~葛尾小との合同授業スタート~

今週6日(火)から葛尾小との合同授業がスタートしました。

まずは、低中高学年ブロックごとの合同体育の授業からのスタートです。

<低学年 ボールを使った運動>

<中学年 ティーボール>

<高学年 ベースボール型ゲーム>

避難地域からの再開を果たした小規模校同士が、中学校区は違えど「小小連携」を積極的に図ることは、子どもたちにとって、級友が増え、学びの活力につながることはもとより、教員同士にとっても指導法の改善や工夫につながる貴重な機会となります。

今後は、互いの児童のための合同授業研究を各教科で推進してまいります。

納税の意義を考える~租税教室~

公認会計士 橋本 寿先生をお招きし、6年生対象に租税教室を実施いたしました。

医療や福祉、学校をはじめとする公共施設、道路、消防、警察など、安全安心な社会を維持するために税金は使われていることを学び、納税を通した国民と政治の結びつきについても深く理解することができました。

最後に、恒例の一億円(ダミー)の重みを一人一人体感させていただきました。たくさん稼いでたくさん納税し、社会貢献できるようしっかり勉強していきましょう。

いのちについて考える~獣医師派遣授業~

本日は、動物愛護センター職員の皆様、県中地区動物愛護ボランティアの皆様を講師にお招きし、イヌやネコとのふれあいをとおして、生き物のいのちについて考えを深める授業を行いました。

まず、子どもたちが大好きなカナチョロ(カナヘビ)の正しい飼育方法について指導いただきました。トカゲとヤモリの違いやカナチョロの種類や特徴、生態と飼育の際の注意点をスライドでわかりやすく教えていただきました。

つづいて、これまた子どもたちの大好きなイヌやネコとのふれあいタイムです。愛護センターに保護され、職員やボランティアの皆様が愛情を込めて飼育されているイヌやネコです。はじめは、どちらも緊張(警戒)しているようでしたが、すぐに慣れ、子どもたちがやさしい笑顔で動物とふれあう姿が印象的でありました。

イヌの心臓の鼓動を聞くためにセンター職員の方が聴診器を準備してくれました。普段はなかなか聞くことのできない動物の「いのち」の鼓動を一人一人真剣に感じていたようです。

カナチョロやイヌやネコなどの動物を興味本位で飼育するのではなく、「いのちを預かっている」という愛情と覚悟が必要なことを子どもたちは学ぶことができました。

動物愛護センター職員の皆様、県中地区動物愛護ボランティアの皆様ありがとうございました。

長さはどれくらいかな?(2年生)

2年生の算数では、長さの学習をしています。

1年生の時は「どっちが長い?」と直接比べたり、

直接比べられないものはテープなどに長さをうつしとって比べたりしていました。

そして、2年生では初めてcmとmmの単位が出てきます。

今日は、学校にあるものの長さを測る学習です。

理科室の人体模型や骸骨に興味津々な子どもたち。

「この心臓は7cmくらいあるよ。」

「私は腕の長さを測ってみようかな。」と、楽しく活動しています。

家庭科室では、まな板を発見!

「20cm4mmかな。」「6mmじゃない?」と

細かいメモリまで見ながら、しっかり測る子の姿も見られました。

ものさしを使って、友だちと協力しながら、いろいろなものの長さを測ることができました。

第39回 全国小学生陸上競技交流大会県中田村地区予選会

5月27日(土)に開催された標記交流大会(日清カップ予選)では、5・6年生8名が出場し、自己ベスト更新めざし、チャレンジしました。「走り幅跳び+ジャベリックボール投げ」、「走り高跳び+80mハードル」の記録合計得点で競うコンバインド競技では、総合1位、総合2位、総合6位に輝く等、都路っ子の高いスキルと底力を十二分に発揮し、一人一人見事な活躍でありました。

小規模校でもこのような大舞台で大規模校に負けない強いメンタルとパフォーマンスを発揮できることに感心するばかりです。子どもたち一人一人が高い目標に向かって、挑戦を続けていける場や機会を与えていくことは、我々教職員や保護者の務めであります。

子どもたちの新しい自分づくりのために、今後とも応援、連携願います。

保護者の皆様の応援とご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

読み聞かせ(地域ボランティア)

地域ボランティアの方々による読み聞かせがありました。

1・2年生は「ほととぎす」

3年生は「田んぼの一ばん」

4年生は「かえるぼたもち」

5年生は「都路かるた」「だいこんとにんじんとごぼう(英語で)」

6年生は「安達ヶ原の鬼ばば」

今年度も、地域ボランティアの方々による読み聞かせを楽しみにしている子どもたちです!

都路太鼓活動開始~都路の元気を届けます~

今年も都路太鼓の季節がやってまいりました。もちろん先生は地域の和太鼓講師 坪倉新治先生です。都路太鼓の練習活動スタートです。

今年度は3・4・5年生が演奏活動に取り組みます。子どもたちは、スタートから気合十分です。

昨年度もファイヤーボンズのゲームオープニング演奏など、たくさんの発表の場をいただきましたが、今年度も地区音楽祭や学習発表会はもとより、灯まつりや商工会祭をはじめとする地域の伝統行事、様々なイベントで「都路の風」を披露し、都路っ子の元気をみなさんに届けてまいります。

葛尾小との合同授業準備

今年度も6月と11月に葛尾小学校との合同授業を各学年12時間ずつ実施いたします。合同体育をはじめ、道徳や教科学習についても交流学習にチャレンジしてまいります。都路と葛尾がこれまで築いてきた相互理解やコミュニケーションを土台に「深い学び合いによる確かな学力の向上」を目指してまいります。

小規模校の課題として「少人数学習における思考力や表現力の向上」があげられます。子どもたちが思考を広げ、深めていくためには、様々な考えや意見を持った人間と「話し合う力」を高めていくことが必要であります。

この合同学習を計画的に進めることで、ともに学ぶ「級友」が増え、話し合い活動や発表活動を通して、相手意識の高まりや思考の深まりが期待できます。小規模校の強みである機動力やネットワークを生かした教育活動を展開し、子どもたちのよさや可能性を存分に発揮できる教育環境を整備してまいります。

大健闘 第4回田村地区小学校陸上競技大会

5月25日(木)絶好のコンディションの中、標記地区陸上大会が田村市陸上競技場で開催されました。

都路小学校からは6年生10名が参加し、田村市、三春町、小野町、川内村の15校、総勢454名の6年生と、競技による真剣勝負と互いにたたえ合う応援活動をとおして、親睦を深めることができました。

都路小選手児童は、男子リレー、混合リレー、100m、80mハードル、ボール投げ、走り幅跳びに出場し、男子リレーでは総合6位、混合リレーでは総合5位、男子80mハードルでは総合4位、男子ボール投げでは総合2位に輝くなど、大きな学校相手に、都路っ子一人一人が自己記録更新、チームベスト更新を果たし、最高のパフォーマンスを発揮してくれました。

今年度は陸上競技場改修工事の関係で5月開催となりましたが、今後も体位体力の向上のための体育の授業の充実、業間運動の充実に努め、地区陸上大会をとおして培った力を学校生活や家庭生活の中の様々な場面で生かし、活躍できるよう働きかけてまいります。

保護者の皆様の応援とご協力に感謝いたします。誠にありがとうございました。

地区陸上大会激励会

激励会に先立ち、風邪やインフルエンザの流行について、感染防止対策や体調管理には十分に気をつけることを全体で確認しました。

さて、あさってはいよいよ地区陸上大会本番です。田村市、三春町、小野町、川内村の6年生454名が17種目で、競い合い、親睦を深めます。

6年生から一人ひとり自分の出場種目と決意を発表していきます。1年生から5年生までは大きな声で、6年生の活躍に思いを込めて、大きな声でエールを送ることができました。

本来なら毎年、9月に行われる大会ですが、陸上競技場の改修工事で大会開催が5月に早まりました。練習期間は1ヶ月しかありませんでしたが、どの学校も条件は同じです。これまでの陸上練習、体育の授業、ランランタイム、スポーツ少年団活動で鍛え上げてきた体力やスキルを大会で自信を持って思う存分発揮し、自己ベスト、チームベストの更新めざし、がんばってください。保護者の皆様の応援もよろしくお願いします。

[5/22]グレートレッスン(陸上)下重庄三先生来校

田村高校、そして、国士舘大学、札幌国際大学と

陸上監督を歴任された下重庄三先生から、

陸上レッスンを行っていただきました。

特設陸上部、4~6年生です。

まずは、「走るための柔軟運動」からです。

子どもたちは、普段とは違った動きに積極的に

取り組んでいました。

足の動きに意識が行き過ぎ、腕が止まったまま。

すかさず、「腕にも意識を」とアドバイス。

「親指を外側、内側に向けるだけで腕の振りが変わるよ。」

子どもたちの動きに合わせてのアドバイスが次々と。

次に、「スタート」練習に。

スタート前の膝の位置、目線の位置と、

具体的なアドバイスの連続でした。

そして、「トラックを走る」練習に。

自分の中での5と10の力で走る練習をしました。

練習の合間に、「なぜこの練習をするのか」、

「この練習の大切なところは」、

「本番で力を出せるようになるために」

など、

練習は身体も鍛えるが、気持ちも鍛えることを

子どもたちに伝えてくださいました。

最後に、「種目練習」です。

80mハードルでは、手や膝の動き、着地の際の足の付け方など、

意識するポイントを的確に子どもたちにアドバイス。

すると、

いつも以上に何本も走り、すぐに走りのアドバイスをいただいていました。

今週行われる田村地区小学生陸上大会での健闘を誓いました。

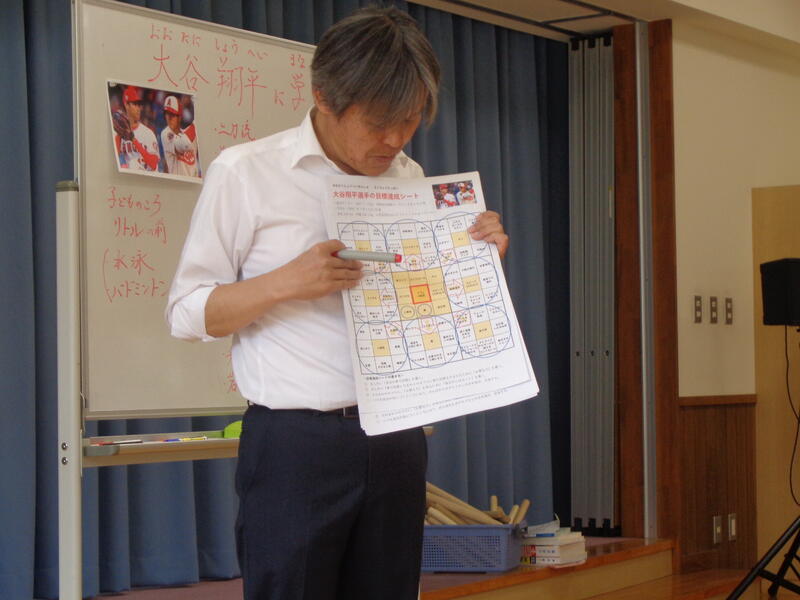

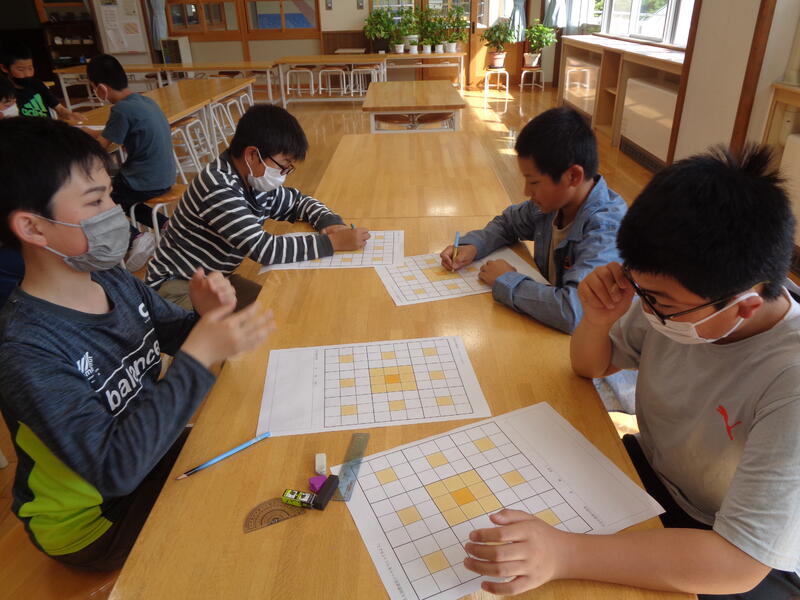

夢に向かって~大谷翔平に学ぶ~

本日は、校長による4年生と6年生合同の道徳科の授業を行いました。

男子はもちろん女子も、投打「二刀流」で野球の神様ベーブルースをこえた男をみなよく知っていました。

大谷翔平選手の輝かしい活躍は、目標達成シートによる自己管理と、たゆまぬ努力、豊かな人間性によるものだということに子どもたちは、「なるほど」と、納得していました。

さて、大谷選手にならい、自分の目標チャートの作成です。

子どもたちは、「自分の夢や目標」、「目標達成のために必要な力やスキル」、「毎日頑張ること」を黙々と書いていきます。一人一人全員が作成したシートを発表しました。大きな夢や目標達成までに必要な力を身につけるための自分で決めた努力事項を具体的に発表することができました。

この授業の大きな成果は、今の自分を振り返り、自分を知ることができたことが何よりです。一人一人のよさや可能性、潜在能力を子どもたち自身が感じ、ポテンシャルを高めていけるよう今後も心の教育の充実に努めてまいります。

ふるさと都路会からの図書の寄贈

今年度も、「ふるさと都路会」から都路っ子のために40冊の図書をご寄贈いただきました。

絵本から物語、伝記、自然科学・・・と、1年生から6年生までが楽しめる様々な図書を選定いただきました。

子どもや若者の活字離れが課題になっていますが、社会や学校のIT化が進んでも、豊かな心の育成のために、よい本との出会いや読書に親しむ習慣が必要です。家庭や地域とともに読書活動の推進に今後も取り組んでまいります。

ラミレズ先生

今年度から新しくお出でになった外国語指導助手 ラミレズ先生と3年生の英語の授業を行いました。

はじめに、ビートルズの名曲など、英語の歌をギターで弾き語りしてくださいました。やさしい歌声と巧みなギターテクニックに3年生も釘付けです。

今日の学習は、アルファベットと「Do you have~?」です。会話形式で、ラミレズ先生と英単語づくりにチャレンジしていきます。ラミレズ先生は子どもたちとのコミュニケーションをとるのがとっても上手です。子どもたちも英会話をとおして、伝え合い、わかり合える楽しさを感じていました。

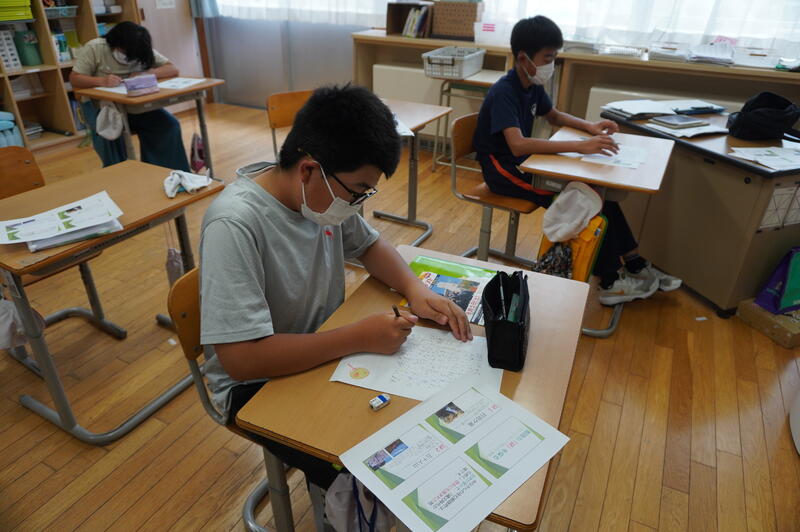

ふくしま学力調査

本日は、県の学力調査です。4~6年生は、これまでの学校での学習、家庭学習の成果を出せるよう真剣に取り組んでいます。

「点数」=「学力」ではありませんが、その学年で理解し、身につけなければならない資質能力を測る「ものさし」として、本学力調査を生かしてまいります。

地区陸上大会 合同練習会

初夏を感じさせる爽やかな青空のもと、合同練習会に参加してまいりました。

本日の練習では、リレーをはじめ、5校が本番さながらの練習に取り組み、2週間後の大会に向けた調整を行いました。他校児童と交流する姿も見られ、互いのよさを認め合うよい機会になりました。

本番に向けて、けがの防止に努め、体調管理面もしっかり整えていきたいと思います。

応援よろしくお願いいたします。

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp