未来を創る都路っ子

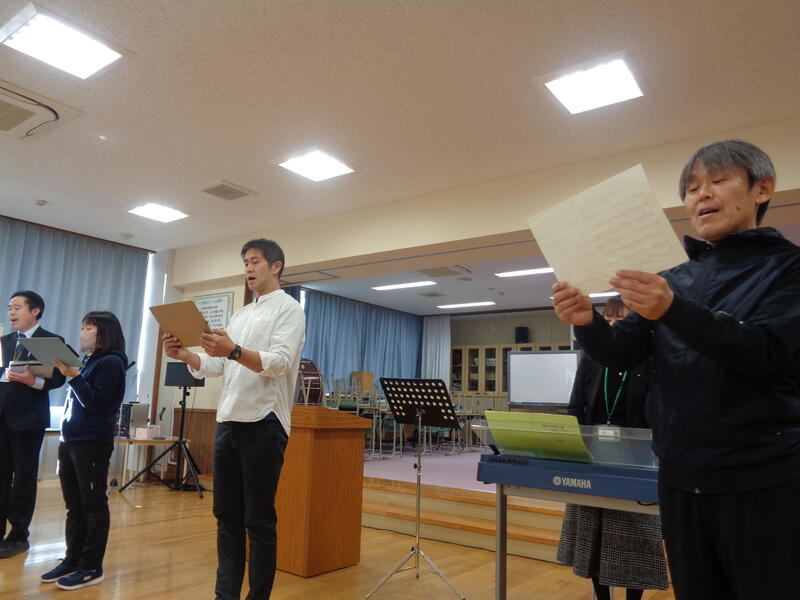

「田村市民の歌」歌唱指導

「田村市民の歌」を卒業式で合唱するにあたり、市教育委員会白岩指導主事をお迎えし、上学年(4~6年生)に、ご指導をいただきました。

歌う姿勢、口の開け方等、歌唱の基礎から丁寧にご指導いただき、どの子も真剣に楽しく取り組むことができました。教職員も「お手本」の歌声を披露しました。

白岩指導主事の「マジック」により、たった45分の練習で、子どもたちは、姿勢や歌声、声量を大きく向上させることができました。

卒業式では、卒業生、在校生(1~5年)、教職員はもとより、卒業生保護者の皆様と、ご来賓の皆様にも、ご一緒に合唱いただく予定です。

白岩指導主事には、今後もご来校いただき、ご指導いただきます。お忙しい中、誠にありがとうございます。

寒さに負けず~なわとび集会~

児童会「健康委員会」による全校なわとび集会を行いました。

はじめは、縦割り班対抗長縄跳びです。

これまでもピョンピョンタイムで練習を繰り返してきました。

高学年児童が低学年児童に跳ぶタイミングをやさしく教えてあげたり、縄を回す速さを遅くして跳びやすくしてあげたりしていました。

どのチームも低学年や友達のことを考えながら、チームワークよく取り組む工夫がみられました。

次に、学年ブロック(低中高)ごとでの長縄跳びです。体育の授業で練習してきましたが、どの学年も記録更新に向けて、真剣そのものです。

3月2日の大会本番まで、練習はまだまだ続きます。冬季の体力向上のためにも、さらに記録が伸びるように練習していきましょう。

児童会「情報委員会」プログラミング教室

情報委員会による下学年(1~3年)対象、プログラミング教室を行いました。

「プログラミングゼミ」アプリを活用し、「ビジュアルプログラミング」ブロックを組み合わせて画面上のキャラクターを動かし、パズルを解きます。

今日の活動では、キャラクターを動かすための基本的なプログラミングプロセスが身につきます。

上学年情報委員会のみなさんがやさしく丁寧に教えてくれたおかげで、下級生みんなが夢中になって楽しく取り組むことができました。

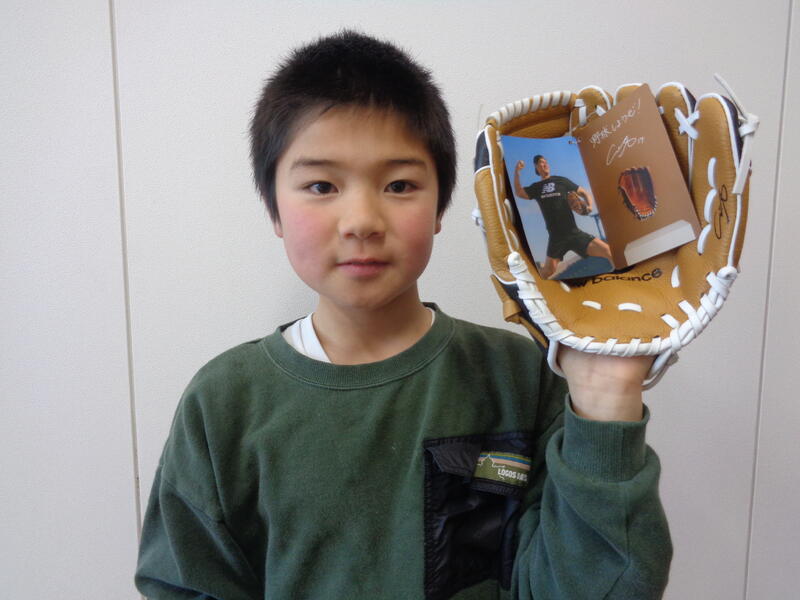

野球しようぜ Part2

今日から、早速、プレーボールです。

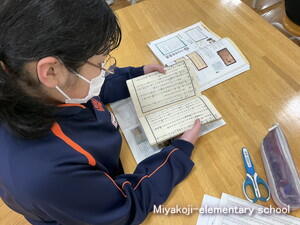

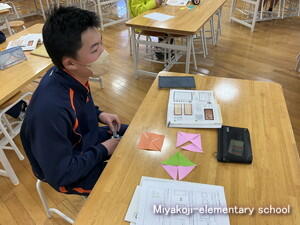

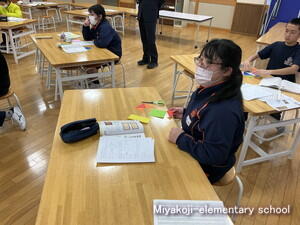

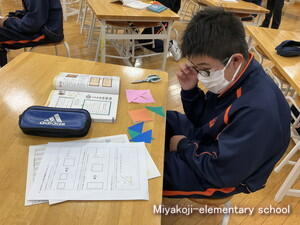

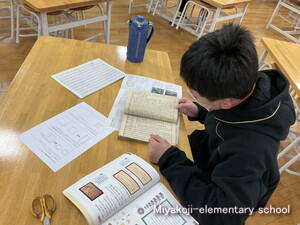

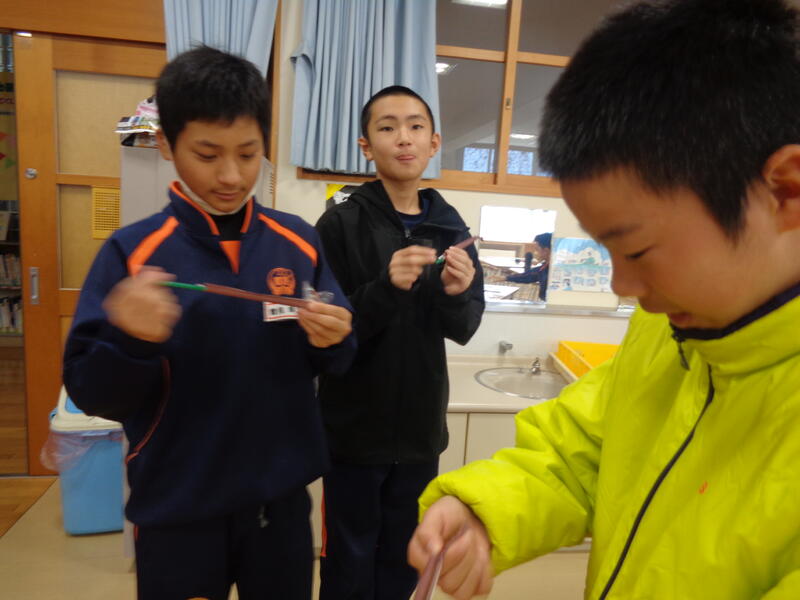

和算の学習 6年生

今日は、市内で和算の研究をされている仲澤先生においでいただき、田村市や三春町に伝わる和算のお話をしていただきました。なんと、福島県は全国で一番、算額(和算の問題が書かれた絵馬)が残されているそうです。

子どもたちは明治初期に書かれた和算の古書を興味深そうに見ていました。

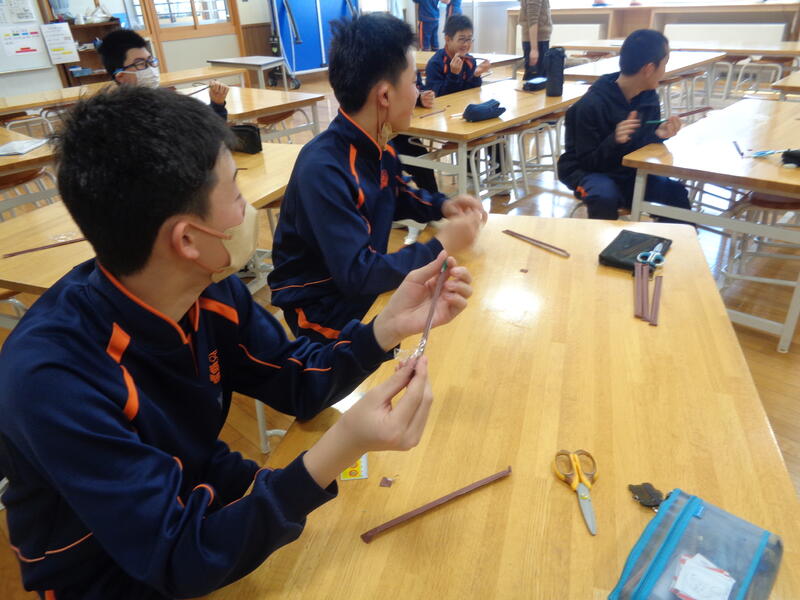

江戸時代にあった「裁ち合わせ」という遊びを体験し、算数の図形の問題も解きました。

「小さな正方形を2回切って、元の正方形より大きくしよう」という問題でした。一生懸命考えているまなざしは真剣でした!

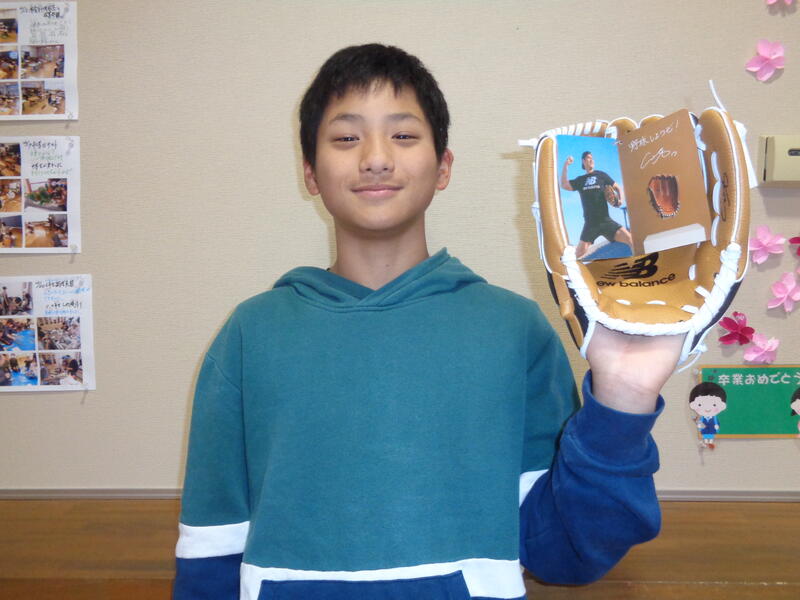

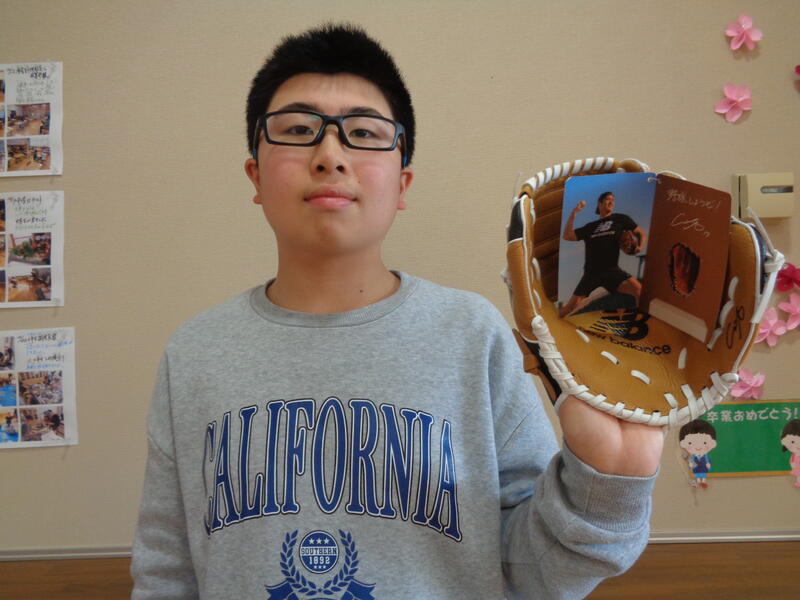

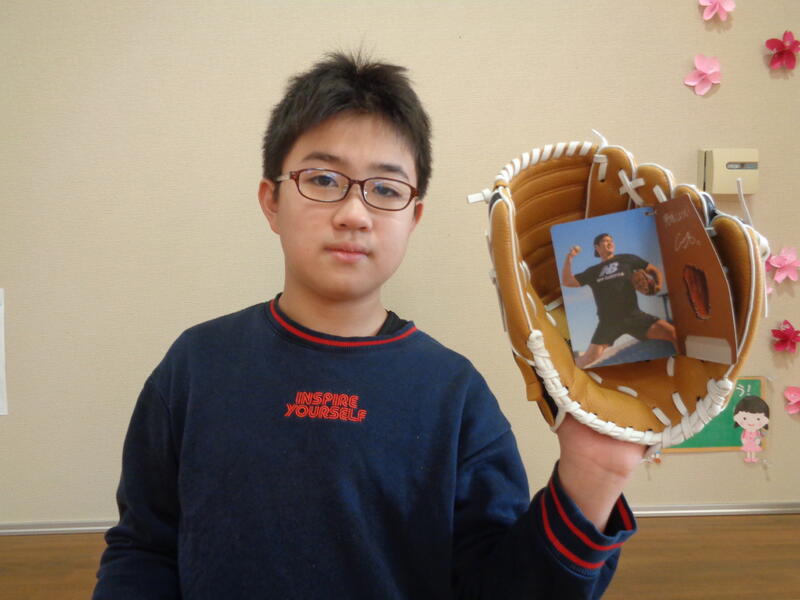

大谷翔平選手ありがとうございます~「野球しようぜ」Part1~

本日、野球大好き都路っ子が、首を長くして待ち望んでいた大谷選手寄贈グローブの子どもたちへの贈呈式を行いました。

このグローブは、「子どもたちに夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望む」という大谷選手の願いが込められています。

大切に、存分に使わせていただきます。

都路小の4~6年生の子どもたちは、昨年5月から、大谷選手も活用している目標達成シート(マンダラチャート)を作成し、自分の大きな夢や目標、達成までに必要な力、自分で決めた努力事項を日々、実践しています。

野球選手はもちろん、野球以外の分野でも、都路から、大谷選手を越えるスーパースターが誕生するよう、今後とも子どもたちへのご指導、応援よろしくお願いします。

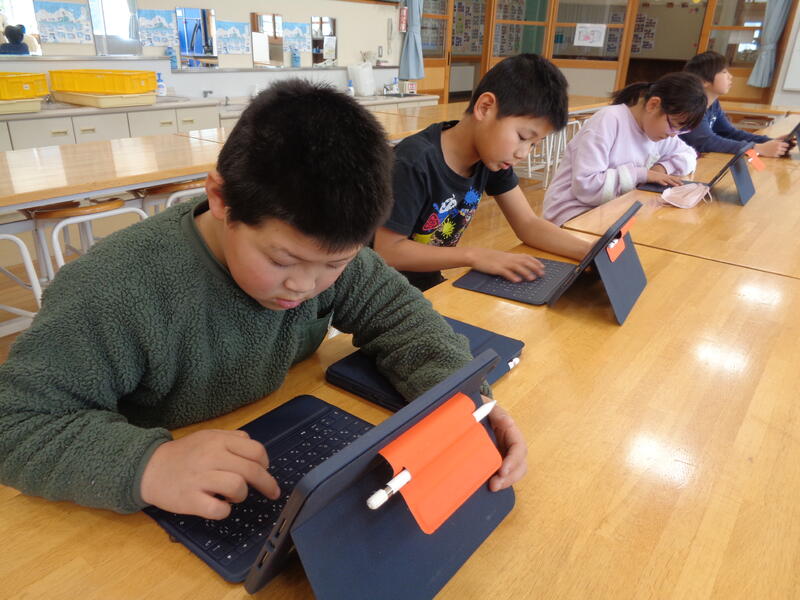

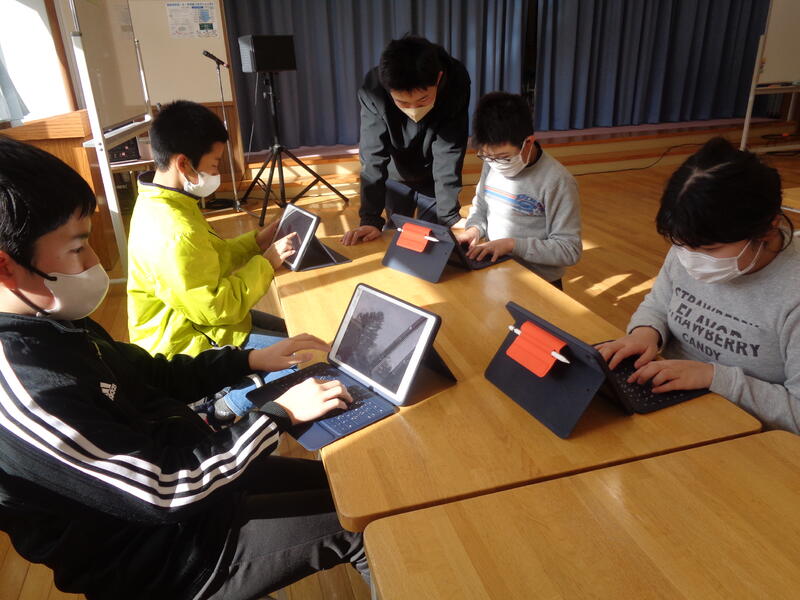

児童会「情報委員会」によるタイピング教室

昼休みに、情報委員会児童による上学年(4~6年)タブレット端末タイピング教室が行われました。

6年生が下級生にタイピングについて丁寧にアドバイスしながら、各自、そのスキルを高めることができました。

令和2年度より、全国の小学校で「プログラミング教育」が行われております。また、GIGAスクール構想により1人1台のタブレット端末が整備され、小学生でも各種コンピュータを活用した学びが日常的なものとなりました。鉛筆や消しゴムと同様、いわば新世代の文房具です。

小学生でも早期から、コンピュータを活用した検索作業、文書作成、プログラミング等に取り組めるよう、正しいタイピングスキルを習得させたいと考えます。

3年 道徳科授業研究~自分を支えてくれる人への感謝~

3年生の道徳科の授業研究を行いました。

教科書教材「ぼく知らなかったよ」をもとに、「自分の生活を支えてくれている人について考えること」をテーマ(主題)に学習しました。

子どもたちは、学校や家庭で支えてくれている人について、自分の生活を振り返りながら、教師や級友との対話をとおして深く考えることができました。

家族や学校職員のほかにも、地域コーディネーター、地域交通安全ボランティアの方々など、たくさんの人々が自分たちの学びや生活、安全を支えてくれていることに気づくこともできました。尊敬と感謝の気持ちを大切に生活していこうとする心が育まれるよう、今後も道徳教育の充実に努めてまいります。

楽しいスケート教室(1~3年)

1~3年生でスケート教室に行ってきました。

インストラクターの先生方に教わりながら、楽しく滑ることができました。

2・3年生は、去年までの経験からか、すいすい滑れる子がほとんどでした。

1年生にとっては、初めてのスケート教室。

バランスを崩したり、転んだりしながらも、少しずつ上手に滑ることができるようになりました。

終わった後、「楽しかった!」「また行きたい!はやく来年にならないかな~」など、

満足げな子どもたちでした。

「田村の方言集」贈呈式

いつも読み聞かせでお世話になっております都路民話の会 渡辺美智子さん 渡辺徳子さんが来校され、「田村の方言集」をご寄贈いただきました。

この方言集は「令和5年度 文化庁委託事業 東日本大震災被災方言の記録作成及び啓発事業」により、福島大学教授 半沢 康先生の監修をいただきながら、都路民話の会代表 渡辺美智子さんが中心となって作成されたものであり、およそ2,000語の都路地域をはじめとする田村の方言が収載されています。

校長からも「方言」を学ぶことで、地域とのふれあいや絆を深め、ふるさとのよさや温かさを実感できることを子どもたちに話しました。

民話の会、地域の皆様の思いを大切に受け止めながら、国語の学習や総合的な学習の時間「地域探究学習」をはじめ、機会を捉え、方言集の積極的な活用を図ってまいります。

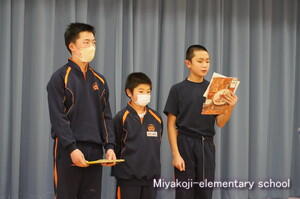

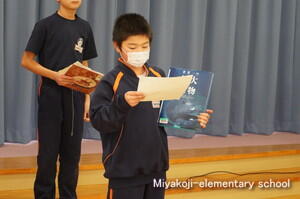

すずらん集会(1・2年生の発表、情報委員会から本紹介)

今回のすずらん集会では、1・2年生の発表と情報委員会の児童から本の紹介がありました。

1・2年生は、音楽の授業で学習したことを発表しました。

まずは、音楽クイズ!楽器の名前や曲当てを行いました。

クイズの後は、「かぼちゃ」という曲の演奏です。

カスタネットやトライアングル、ウッドブロックなど様々な楽器を使っての発表で、

元気に歌いながら、リズムを合わせて演奏することができました。

情報委員会は、選書ツアーで購入してきた本の中からおすすめの本を紹介しました。

低学年におすすめの本は「世界一の巨大生物」

中学年におすすめの本は「たべてうんこしてねる」

高学年におすすめの本は「人体ジェットコースター」です。

おすすめの理由も合わせて、しっかり発表できました。

児童の皆さんには、朝の読書の時間や週末読書などを活用しながら、ぜひたくさんの本を読んでほしいと思います。

福島大学出前講座~持続可能な電気エネルギーの「なんで?」~

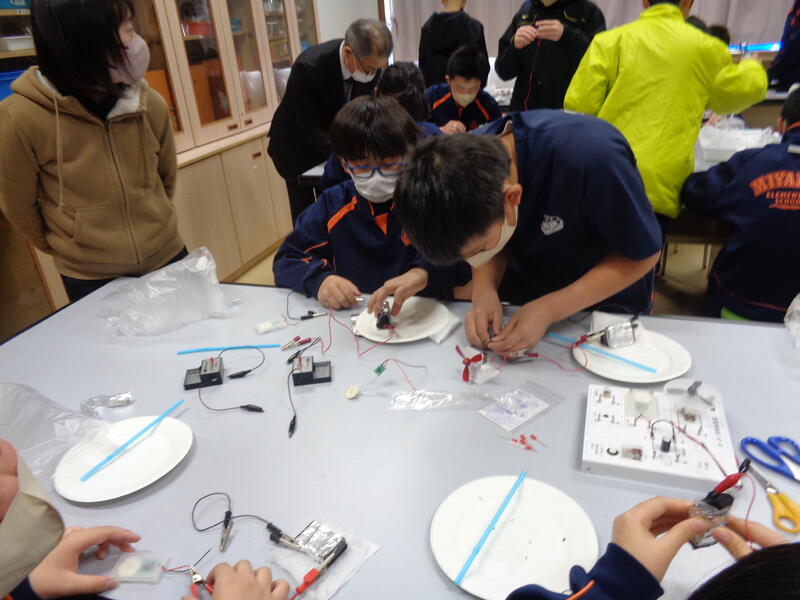

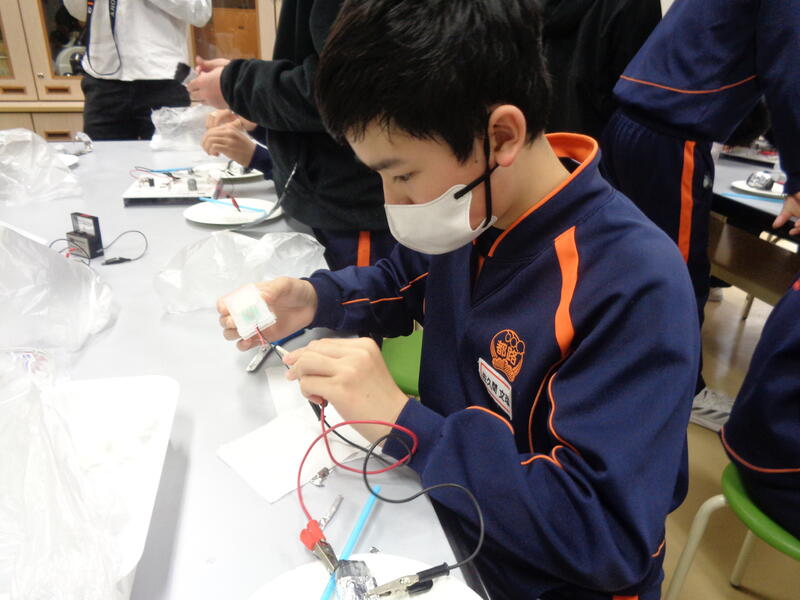

福島大学 人間発達文化学類・教職大学院 特任教授 鈴木 昭夫 先生をお招きし、「身近な電池を通して、電気と私たちのくらしに目を向けるとともに、持続可能な電気エネルギーについて興味・関心を高める」ことを目的に、5、6年生を対象に、ご講義をいただきました。

はじめに、ストローを使った簡単な静電気の働きを知る実験活動を行い、「電池の科学」~昔、今、未来の電池~についてお話をいただきました。紀元前の静電気発見エピソードから、基本的な電池のつくりや歴史等について詳しく説明をいただきました。

続いて、理科室に移動し、実際に、身近なもので電池を製作し、電気をつくる実験を行いました。材料は、木炭、キッチンペーパー、アルミホイル、輪ゴム、食塩水です。子どもたちは、手際よく炭電池を製作し、オルゴールやモーター、発光ダイオードにつないでみました。オルゴールを鳴らすことができた子も複数おりました。どの子の電池も電圧電流計で測定すると、大きく反応し、確かに電気がつくられていることが分かりました。

なんとかモーターを回そうと、炭電池を直列につないでみるなど、子どもたちは試行錯誤を繰り返していました。

どの子にとっても「電気」を科学する物理学への興味関心が高まり、実験の大切さを実感できた授業となりました。

教授から、子どもたちへのメッセージ「なんで?」を大切に、今後も理科をはじめとする様々な探究的な学びに生かしてまいります。鈴木教授、お忙しい中、貴重なご講義をいただき、誠にありがとうございました。

都路地域の伝統文化「小正月 だんごさし」体験活動

本日、毎年恒例の「団子さし」を3、4年生が行いました。

みず木の枝先に、団子や宝船、鯛、大判小判等の縁起物の飾りをつけ、豊作や家内安全、無病息災を祈る大切な行事です。子どもたちも楽しみにしている「団子さし」は、いつも大変お世話になっている地域コーディネーター今泉さんご夫妻に、今年もご指導いただき実施することができました。

まずは、団子作りにチャレンジです。米粉をこねて団子を作り、紅、黄、緑、オレンジの鮮やかな色をつけて丸くし、お鍋でゆであげます。

団子がさめたら、2本のみず木にバランスよくさしていきます。鯛やサイコロ、小判などのお飾りもつけました。花がさいたように一気に華やかになりました。

いよいよお楽しみの試食タイムです。自分達で作ったお団子にきなこをまぶして、たくさんいただきました。おいしくいただいた後は、みんなで協力して、後片付けもしっかりできました。

どの子も団子さし体験は初めてだったようで、楽しく活動することができました。

今泉さんには準備から後片付けまでご指導いただき、誠にありがとうございました。

保護者、地域のみなさま、華やかな「団子さし」をどうぞお気軽にご来校いただき、ご覧ください。

福島大学出前講座~昆虫を知ろう~

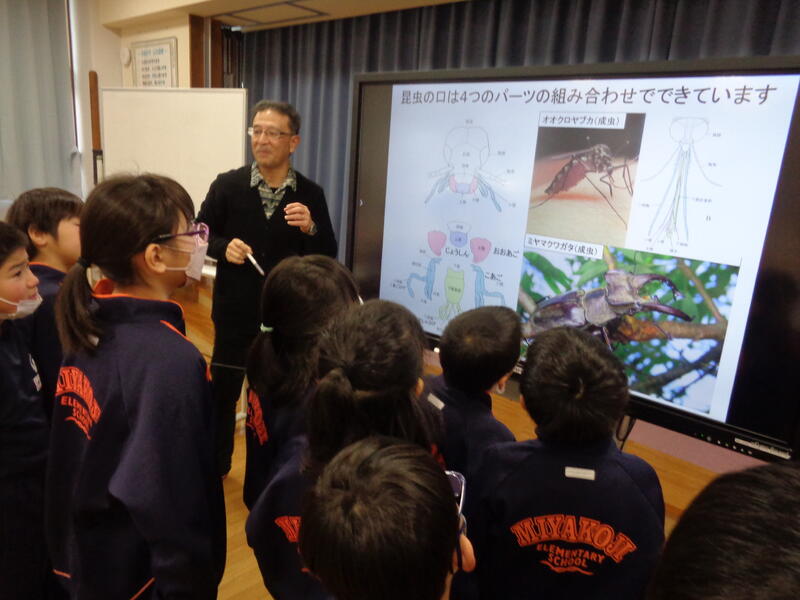

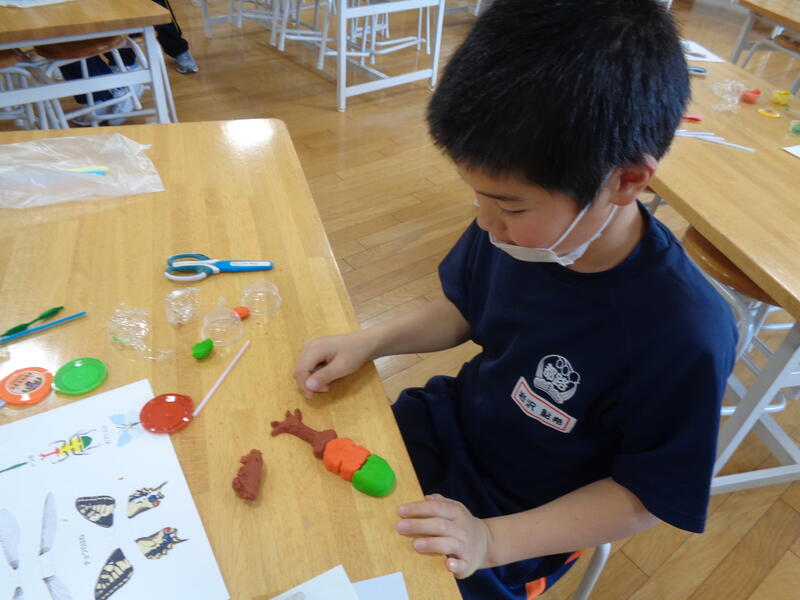

福島大学 理工学群 共生システム理工学類 教授 塘 忠顕 先生をお招きし、身近な昆虫の世界を知るとともに、昆虫模型を作ることにより体のつくりの特徴を捉えることをねらい、3、4年生を対象に、ご講義をいただきました。

まず、「昆虫を知ろう!~体のつくりや昆虫の世界~」の講義では、昆虫の体のつくりについて、頭部、胸部、腹部、翅(はね)や脚の生え方、口や脚のパーツ、呼吸をする器官について、教授の研究調査によるスライド写真や標本をもとに詳しく教えていただきました。

顕微鏡観察では、実際の昆虫の体のつくりの美しさや見事さにみな感心していました。胸部は実は3つに分かれていること、昆虫の中には、進化により脚が4本の仲間もいること、翅が4枚ではない仲間もいること等、これまでの既成概念や知識を越えるお話に、みな驚いていました。

次に、粘土とストロー、モールで、昆虫模型をつくりました。はじめの講義で教えていただいた昆虫の体のつくりを踏まえながら、トンボ、チョウ、カブトムシを作ります。特に、ストローとモールで作る脚は、1脚が5つのパーツに分かれているので、子どもたちは試行錯誤を繰り返しながら、製作に没頭していました。

今日の講義や観察、製作活動によって得た知識や深い学びは、ふるさと都路の自然の見方・考え方をさらに豊かにし、一生子どもたちの中で、生きて働くことでしょう。

塘教授、お忙しい中、貴重なご講義を誠にありがとうございました。

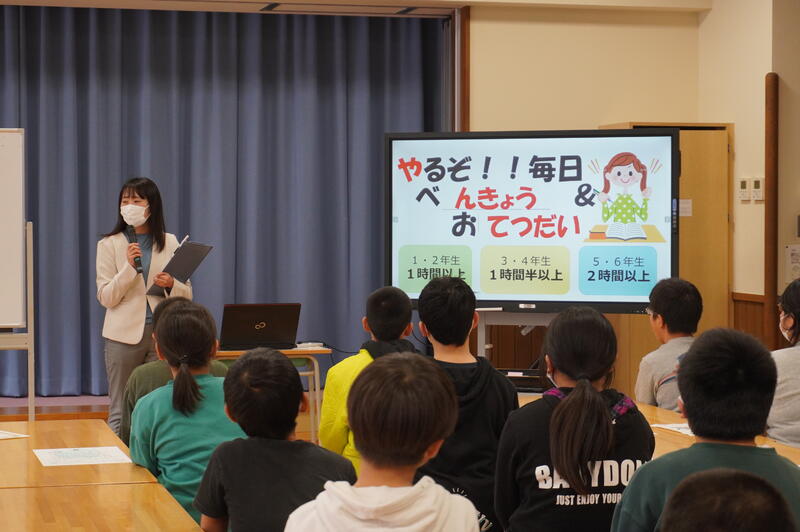

冬季休業後すずらん集会~今年もよろしくお願いいたします~

新年を迎え、後期後半がスタートしました。どの子も冬休み期間中、ご家族と充実した冬休みを過ごせたことがうかがえます。

ご家庭における学習面のサポートや健康安全面のご指導に改めて感謝申し上げます。

校長から、はじめに、能登半島地震について話をしました。「大きな地震や自然災害は、いつ起こるか誰にも分からないため、普段の備えや心構えが大切であること、家庭における災害時の安全な避難の仕方については、もう一度、ご家族と確認すること」など、遠くで起こっている災害と考えず、明日は我が身、自分ごととしてとらえられるよう、災害の怖さや命の大切さについて、継続して学校でも指導してまいります。

さて、今年は辰年、活気や力がみなぎり、努力が形となり、実を結ぶ年になるといわれます。健康安全に気をつけ、自分の新たな目標に向かって、学年末51日間を一日一日大切に生活していくことを約束しました。

2024年も保護者、地域の皆様の応援とご協力をよろしくお願いいたします。

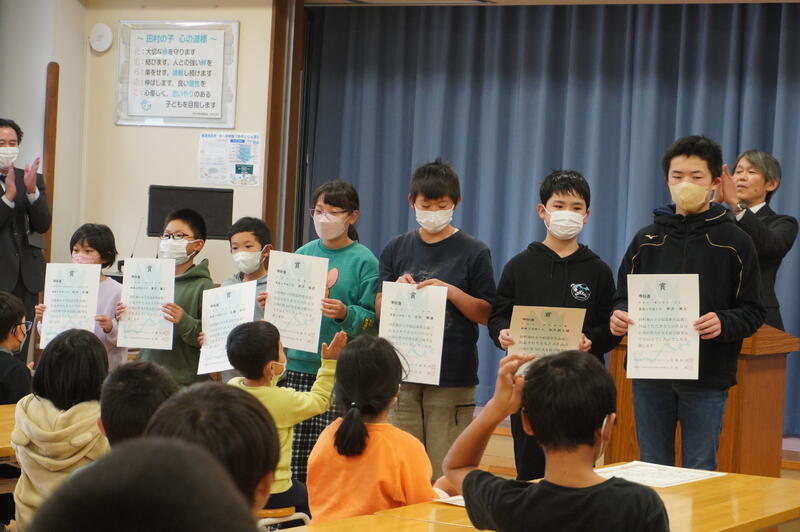

冬季休業前すずらん集会~2023年を締める~

都路の里は、今年いちばんの冷え込みに見舞われましたが、全員元気に出席し、冬休み前全校集会を無事行うことができました。

まず、県作文コンクールや地区造形展等の各種表彰を行いました。

続いて、校長講話です。夏休みが終わってから今日まで、82日間の授業日がありました。10月の後期始業式で3つの約束について校長から話しましたが、その中間の振り返りを行いました。

1 授業中は、進んで発表し、話し合うことができた 23名/36名

2 おうちでは、計画を立てて、勉強、読書ができた 13名/36名

3 きまりを守り、思いやりの心をもって生活できた 30名/36名

学校における勉強や運動、行事活動、スポーツ少年団活動で、一人一人が目標に向かって、全力で取り組み、みんな仲良く、ひとまわりもふたまわりも大きく成長することができた実り多き82日間でした。

明日から17日間の冬休みになります。今年一年を振り返り、まずは、冬休みのめあてや新年の目標を立て、充実した毎日にすること、また、冬休み中や新しい年は、大きなけがをしたり、大きな病気をしたりしないよう、健康安全な生活を送ってほしいことを話しました。

校長の話の後、6年生に今年の漢字一文字とその理由を発表してもらいました。さすが6年生、どの子も社会情勢に興味関心を持ち、仲間と助け合いながら目標に向かって努力し、達成感や成就感を感じることができた一年間でありました。

生徒指導主事からは、冬休みの安全な過ごし方、養護教諭からは、健康な生活について、具体的に指導いたしました。

2023年も保護者、地域の皆様には、大変お世話になりました。誠にありがとうございました。ご家族で、よいお年をお迎えください。

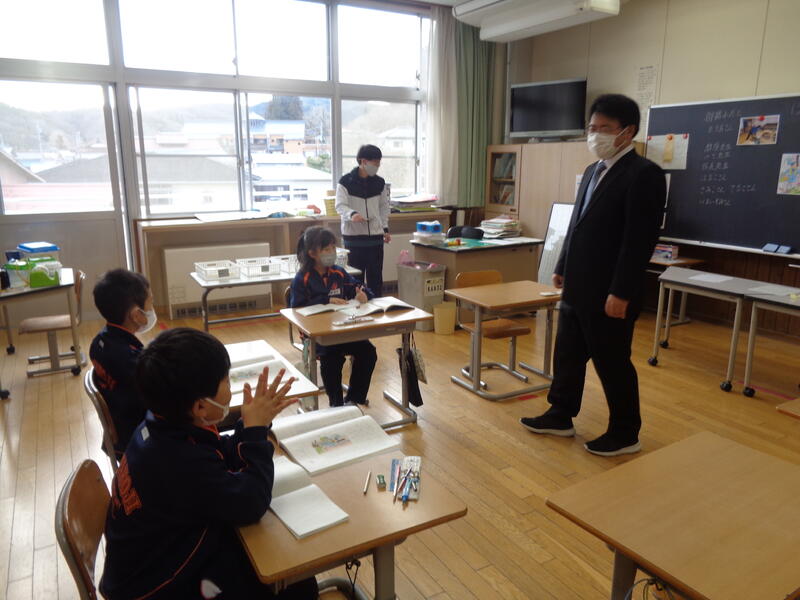

市教育委員会 教育長 教育委員学校視察

本日、市教育長、教育委員の皆様による学校訪問視察をいただきました。

この訪問視察は、全国・県学力学習状況調査の本市の結果を踏まえ、授業の質的改革が各校でどのように図られているかを診るものであります。

授業改善の指針「田村市版ミニマム授業スタイル」に基づき、授業のねらいの明確化や主体的対話的で深い学びとなるような授業づくりによる確かな学力の定着に今後も努めてまいります。

しめ縄づくり~伝統文化の継承(3、4年生)~

3、4年生が、年末恒例の「しめ縄づくり」にチャレンジしました。

地域在住の名人 吉田 正さんと、地域コーディネーター 今泉誠司さんを講師にお迎えし、ご指導いただきました。

しめ縄づくりには、長年の経験による熟練の技が必要です。しめ縄は、手をすり合わせ、藁をねじりまとめながら、「なって」いきます。誰でもすぐにできるものではありません。コツをつかむのもなかなか難しく、集中力と根気が必要です。しめ縄づくりでは、相当な手の力が必要なことに子どもたちは気づきました。

都路地域には、全国に誇れるすばらしい名人がいます。都路の伝統文化継承活動をとおした体験活動の充実と、地域のみなさまとのふれあいにより、豊かな心の育成を図ってまいります。

大満足 6年生「家庭科調理実習」

6年生が調理実習を行いました。グループごとに、ごはん、味噌汁、主菜、副菜を調理します。

チャーハン、ジャーマンポテト、野菜炒め、キムチ汁など、子どもたちは各々の計画にしたがって、衛生安全に気をつけながら、手際よく調理していました。

ジャガイモやニンジンなどの野菜、ベーコンやハムなどの加工食品の食材のよさや持ち味を生かし、栄養面のバランスを十分に考えながら、初歩的な調理の技術を身に付け、盛り付け、配膳、会食マナー、後片付けにいたるまで、持ち前のチームワークで取り組む姿が見られ、頼もしさを感じました。

味もボリュームも大満足な調理実習でありました。

今日の学びをおうちでも生かしていけるといいですね。今晩の夕ご飯から期待していてください。

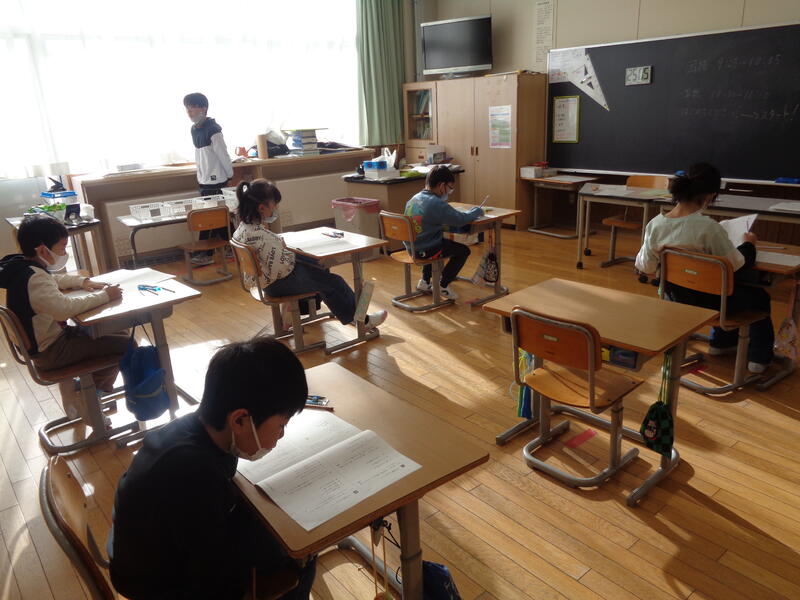

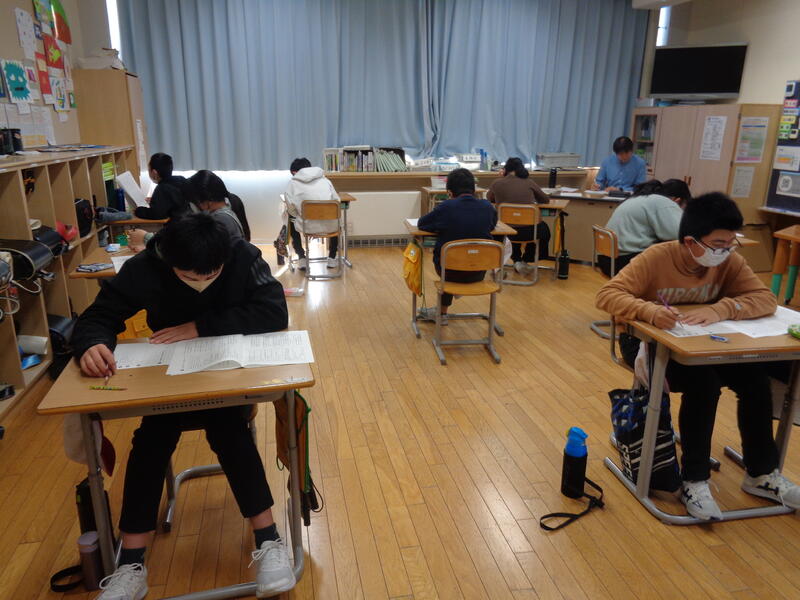

市標準学力調査

本日、全学年、田村市学力調査(国語 算数)を実施しました。

子どもたちは、これまでの授業における学びや家庭学習の成果を120%発揮しようと、みな真剣に取り組むことできました。

「点数」=「学力」ではありませんが、子どもたちの学びの定着の状況を測る「ものさし」として、本学力調査結果を保護者の皆様にお知らせするとともに、個に応じた指導の充実のために有効活用してまいります。

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp