未来を創る都路っ子

明日は音楽祭!(中学年)

明日は音楽祭!(中学年)

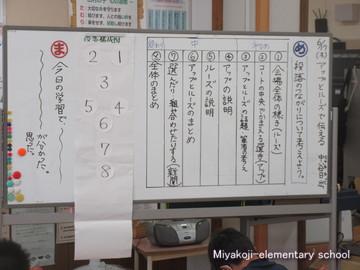

明日はいよいよ音楽祭です!今日は、昨日の練習を踏まえて、練習を進めていきました。重点的に練習するときと、通して本番さながらに練習するときと、分けて取り組んでみました。

演奏し終わって、子ども達に感想を聞いてみると、客観的に自分たちの演奏を振り返ることができるようになってきました。自分自身の演奏や全体の演奏についての反省が出ました。

「手をあげる角度が甘くなってしまった」

「かけ声を大きく出せている部分とそうでない部分がある」

「リズムが崩れてしまったところがあった」

昨日は坪倉先生もご指導に来てくださり、目線について話してくださいました。子ども達は、うつむくことなく、しっかり前を見据えて演奏できていたと思います。

最後に、明日の連絡事項について最終確認をし、担当の先生からは、「明日は、楽しんで演奏できるといいですね」とお話がありました。緊張もするかもしれませんが、自分たちが練習してきたことを思い出して、支えてくださった方々に感謝の気持ちを持って、精一杯ステージで演奏ができるといいなと思います( ^-^)

田村地区音楽祭に向けて

田村地区音楽祭に向けて

19日午後に田村地区音楽祭が開催されます。新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑み、無観客での開催となりました。

発表の機会が少なくなることはとても残念なのですが、その中でも伝統を絶やさず都路っ子らしさを表現してきます。

今日と明日の2日間練習の時間をとっています。

衣装合わせをしてみました。

「右前?左前?」「結び方は????」

てんやわんやです。(^o^)

夏休みにも課題追究パート2(6年)

都路の名所の動画撮影第2段は「泰平」に行きました。

みんな泰平さんのご飯が大好きです。

まずは注文するものを決めます。

「みんなばらばらのものを注文した方がメニューの種類が伝わるかな?」

「おすすめのメニューを聞いてみようか?」

店員さんに聞きながら、悩んで悩んで、、、やっと注文する食事が決まりました。

作っているところを撮影させていただきました。

動画を撮影するのも少しずつ慣れてきましたね。(^o^)

注文した食べ物が届きました!

「いただきます!」の前に、撮影です。

無事撮影が終わり、その後はみんなでおいしくいただきました。

協力してくださった泰平の皆さん、ありがとうございました!

夏休み明けに動画を編集していきます。

PR活動、がんばっていきましょうね!

先生方も勉強中

先生方も勉強中

夏休みに入っても、先生方も勉強しています。

今回はICTを使った校務支援システムをオンラインで学びました。

暑さが続きます。児童のみなさんも課題に計画的に取り組んでいきましょう。

夏休みにも課題追究(6年)

夏休みにも課題追究(6年)

6年生の「総合的な学習の時間」では、『都路活性化』を追究するために、3つのグループに分かれて活動しています。そのうち「PR動画グループ」は夏休みに都路の名所の動画撮影を計画していました。

今回は「都路スイーツゆい」に行きました。

まずは商工会の方と打ち合わせです。

「商品と働いている方を中心に撮影したいと思っています。動画にのせる商品は何がよろしいですか?」

「都路の卵を使った商品のプリンがおすすめなので、ぜひ撮影してほしいです!」

打ち合わせが終わり、撮影開始です!

「お店を分かってもらえるように、建物もいれよう!」

「商品だけの動画もあるといいかな?」

自分たちで試行錯誤しながら動画を撮影していきました。

撮影は無事終了!

次は学校の近くの人気の食堂に行く予定です(^o^)

スイーツゆいの皆さん、ご協力ありがとうございました!

歯科保健指導「歯肉炎を防ごう」 ~高学年~

歯科保健指導「歯肉炎を防ごう」 ~高学年~

高学年は、歯肉炎について学習しました。

歯肉炎やむし歯でボロボロになってしまった口の中の写真を見て、

「怖すぎる・・・」

「絶対なりたくない!」

とつぶやく児童もいました。

鏡を使って自分の歯肉の状態を確認した後は、ブラッシングです。

歯肉炎は正しい歯の磨き方を実践することで防ぐことができます。

いつまでも健康な歯でいられるように、今回学んだ正しい歯の磨き方を意識して磨くようにしましょう。

※保健室からの宿題として「げんきカレンダー」と「染め出しチェック」を配付しました。

夏休み中、お子さんが取り組みますので、定期的なチェックとお声がけをお願いします。

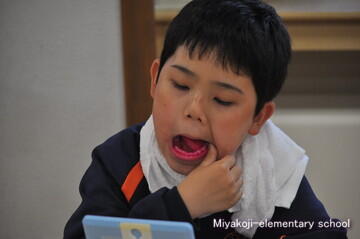

歯科保健指導「大事な噛むこと」 ~中学年~

歯科保健指導「大事な噛むこと」 ~中学年~

中学年は、歯とかむことの大切さについて学習しました。

咬合力測定器を使って、自分の噛む力はどのくらいなのか測定します。

「右と左で噛む力が全然違う!いつも右で噛んでるから左は弱いんだ。」

「柔らかいものが好きだから(測定値が)低いのかなあ。」

と、自分の食ベ方や普段の食生活についても振り返ることができました。

染め出し後は正しい磨き方で実践です!

「歯ブラシは細かく、音を立てないように動かす」

「鏡を持つときは、斜め上だと歯の裏も見やすい」

など、具体的に教えていただきました。

夏休み期間中も、「朝・昼・晩 3分間の歯みがき」をしっかりしましょうね(*^O^*)

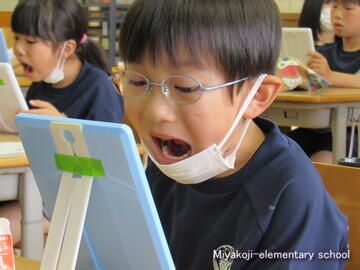

歯科保健指導「歯の汚れとむし歯」 ~低学年~

歯科保健指導「歯の汚れとむし歯」 ~低学年~

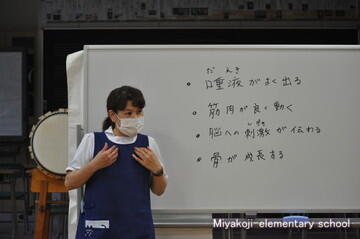

都路歯科診療所の衛生士さんに来ていただき、歯の汚れとむし歯の関係について学習しました。

第一大臼歯は生えているかな?鏡を使って自分の口の中を確認します。

染め出し後、磨き残しが多かったところをみんなで確認し、正しいブラッシングの仕方についても教えていただきました。

歯ブラシは「子ども用歯ブラシ」「毛のかたさ 普通」「毛先はまっすぐ(均一)のもの」を使うと、磨きやすく、効果的なブラッシングができるようです。

夏休み前に歯ブラシを確認したところ毛先が広がってしまっている子もいましたので、この夏休みにぜひ、お子さんの歯ブラシチェックもお願いします。

大収穫!

大収穫!

夏休み前に6年生は、花壇で栽培していたジャガイモの収穫を行いました。

「わぁ~!いっぱいだ!」

「大きく育ったね!」

「ちっちゃいジャガイモ、かわいい~!」

みんなでせっせと掘った結果・・・こんなにたくさんのジャガイモが!

一人一人お気に入りのジャガイモを選んで持ち帰りました。

お味はいかがだったでしょう?(^o^)

記念に「両手にじゃがいも」ポーズ!

メダカを放流

メダカを放流

学校の校庭には、池があります。これまで金魚が放されていました。

メダカを飼育している本校ですが、金魚がいるため、この池にはメダカを放してはいませんでした。

しかし、今年はメダカも増えてきたことから、26日に担当がメダカの一部を池に放流しました。

水を入れる水源がないので、天水だけで生き延びている魚の中に新たにメダカが加わりました。池のボウフラをたくさん食べて、蚊に刺される子どもたちが減ってくれるといいなと思っています。

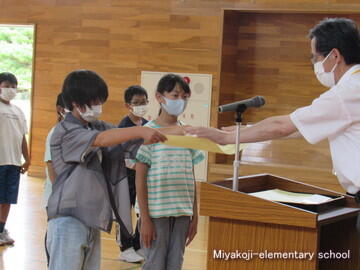

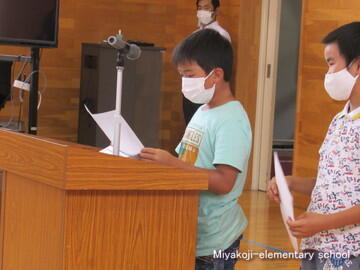

夏休み前全校集会

夏休み前全校集会

26日は、夏休み前最後の登校日でした。全校集会では、先日の都路町小中少年の主張大会の賞状と副賞が伝達されました。

代表のほのかさんは、練習に励んできた成果を発揮して、1日午後の中央大会でも堂々と主張してくれるものと思います。

この後、校長から講話として、オリンピック選手の言葉を引用し、才能は持っているものでなく、練習を重ねて積み上げていくものであることを話しました。夏休み中の体力つくり、学習に全力で励んでくれることを期待しています。

安心安全な夏休みにして、8月25日には、全員が元気に登校できることが私たち教職員の願いです。

そこで、生徒指導担当と養護教諭から夏休みに気をつけることについて話しました。

図を示して、わかりやすく話す姿に子どもたちもじっくり話を聞いています。

タブレット、PCを使いこなす若い教員の様子はさすが”現代っ子(古い!:校長)です。

情報委員会児童からは、図書コンプリート賞をがんばった児童に贈呈しました。夏休みの読書も9月からの学習にとても大切です。有意義に時間を過ごせるよう励ましてください。

4年見学学習

4年見学学習

社会科の見学学習で『大滝根水環境センター』と『田村西部環境センター』に行きました。

まずは、『大滝根水環境センター』に行きました。子どもたちの質問に答えていただいたり、水の行方について説明していただいたりしました。水をきれいにするためにほとんど微生物の力だけという事を知り、とてもおどろいていました。

「最初はにごった水だったのに、だんだんと色が透明になってきたね!」

「微生物ってすごいな~」

顕微鏡で実際に微生物を見ると・・・

「なんか動きがかわいい!」

さすが生き物好きの4年生!

「油よごれや、髪の毛、食べかすなどは微生物にとってよくないから、みんなも好き嫌いせずに食べてね! 」とお話をしていただきました。

次は、『田村西部環境センター』に行きました。燃えるごみを扱っている施設で、ごみピットやごみクレーンなどを見せていただきました。

「ぼくのごみもあるのかな?」

「こんなにごみがあるなんて・・・」

実際のごみの量を目の当たりにしてとても驚いていました。

クレーンの操作もさせていただきました。自分のつかんだごみの量を見たり、ごみを焼却炉の入り口に移動させたりするとても貴重な体験でしたので、とても真剣なまなざしでした。

「うまくごみをつかめた!」

「いいな~。ぼくも操作してみたい~」

「たくさんつかむのむずかしいな~」

処理するよりも多いごみが運ばれてくるということを話していただき、ぼくたちに何ができるのか・・・と考える機会となりました。

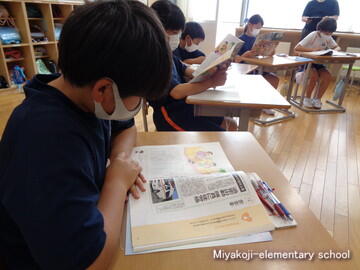

子どもたちは、話を聞きながらたくさんメモをとりました。学んだことを、新聞にまとめます!

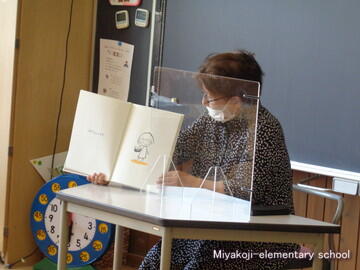

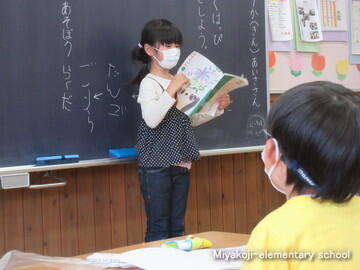

読み聞かせ(地域ボランティア)

読み聞かせ(地域ボランティア)

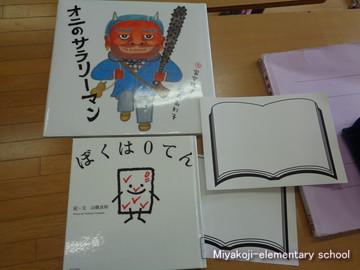

夏休み前最後の読み聞かせ会には、地域ボランティアの方に来ていただきました。

1・2年生は「親孝行」(都路の民話集より)

3年生は「いつでも会える」

4年生は「熊塔婆」(都路の民話集より)

5年生は「わたしたち手で話します」

6年生は「岩清水」(都路の民話集より)

のお話を聞きました。

マスクの着用やパーテーションの設置など、感染症対策をしながら取り組んでいます。

たくさんのお話を聞くことで、豊かな心を育てていきます。

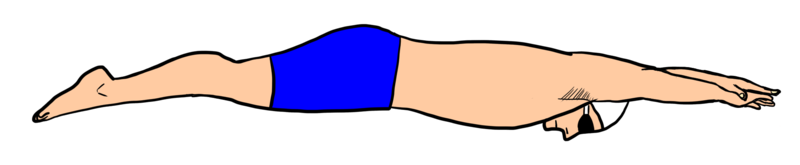

水泳記録会に向けて

水泳記録会に向けて

今日は、気温が30度を下回る過ごしやすい日です。夏休み前最後の水泳学習に各学年が出かけていきました。

34年生は、夏休み明けの校内水泳記録会に向けて自己記録に挑戦の日々です。

水慣れをしてから、バタ足をします。力が入りすぎているとうまく進みません。やわらかく、太ももで水をたたくイメージです。

バタ足がやわらかくできるとキックのみでもぐいぐい進むようになります。ビート板を使いますがこれに頼るような姿勢になると頭があがってしまい、上手に泳げません。頭と身体、足が一直線になることが理想です。(下図)

© 2021 アカデミックイラスト素材サイト

プールの底を見るのでなく、自分のおへそを見るようにすると頭か゛腕よりも下がります。耳が腕の下になっていると◎です。

クロールでは、腕を入れて練習しますが、まずはビート板を使った片手プルから練習します。

もう一つ、顔を水につけた状態での伏し浮きからの背泳ぎの姿勢へひっくり返る練習も効果的です。

身体がまっすぐな子はすぐにできますが、おしりが下がっていたりすると沈んでしまいます。

夏休みにたくさん練習して、上級生のようによい記録を出せるようがんばりましょう!

学校生活を豊かに ~児童会委員会活動~

学校生活を豊かに ~児童会委員会活動~

都路っ子は、学校生活をさらに豊かにするために4つの児童会委員会で活動しています。

夏休み前最後の委員会活動は、これまでの活動を振り返り、夏休み後の活動について話し合いました。

子どもたちは、自分たちができること、みんなが楽しく活動できるようにすることを一生懸命考えます。

4つの委員会の今後の活動をご紹介します。

健康委員会・・・ジュニアチャレンジへの参加、ランランタイム等の音楽作成

環境ボランティア委員会・・・花壇やプランターへの水やり、校庭の除草作業の呼びかけ

情報委員会・・・本の紹介(9月)コンプリート10の表彰

放送委員会・・・昼の放送でのアンケート実施と発表

夏休みが明けたらまたがんばりましょう。

科学教育プログラム実践論文がんばるぞ!

科学教育プログラム実践論文がんばるぞ!

都路小学校はこれまで2年連続してソニー教育財団「子ども科学教育プログラム」実践論文に応募し、奨励校をいただいています。

今年も〆切の8月末に向けて、執筆が始まります。

研修主任と教頭を中心に、これまでの実践を洗い出し、都路っ子のめざす「科学が好きな子ども」へどのように近づけようとしてきたかを考えます。

みんなの実践を聞き、新たにインスピレーションを受けて気づくこともたくさんあります。

話し合いが終わったあとも、そこここでまだ熱い討論が・・・。

私たちの構想を書いた板書も今回は特別に大公開します!?

暑い夏、燃えるぞ!

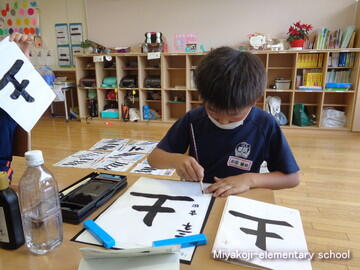

始筆・送筆・終筆に気をつけて!(3年 書写)

始筆・送筆・終筆に気をつけて!(3年 書写)

3年生で初めて毛筆を学習しています。この「土」という題材から名前にも挑戦し始めました。

姿勢の確認、筆の持ち方、「左斜め穂先」が大事、始筆・送筆・終筆は「トン・スー・トン」、など、書写の約束事を一つ一つ確認しながら取り組みます。

「鉛筆を持つように筆を斜めにしないようにしなきゃ。」

「うまく書けた!」

「名前の力加減が難しいな・・・」

自分の書いた字に対して、1枚1枚反省しながら丁寧に書き進めていきます。

書写の時間、子ども達は脇目もふらず半紙と向き合っている姿が見られ、とても集中しています。心穏やかに精神を統一して何かに取り組む、このような時間を大切にしていきたいと思います。

夏休みの課題に習字があります。取り組んでみるのも、自分の力試しにもなりますね( ^-^)

幼小中一貫事業 ~学力向上部会~

幼小中一貫事業 ~学力向上部会~

幼小中一貫授業研究会後の学力向上部会です。

幼稚園教諭、小・中学校教諭が一緒に子どもたちの学力向上のために具体策について協議します。

司会・記録は、中学校研修主任と小学校研修主任です。

協議のテーマは「学力定着に向けた課題」でした。協議の内容は、国語科の「読むこと」から数学・算数科の関数の考え方まで幅広く議論されています。

幼稚園の読み聞かせの努力、小学校での「問い」を持つ授業、中学校での「深く考える」学びと校種は違えども、子どもは11年間の学びを都路で体験します。互いの実践を知り、自分の実践を振り返り話し合いは熱を帯びていきました。

「おつカレーうどん」

「おつカレーうどん」

今日の献立は、おつカレーうどん、イカナゲット、塩昆布和えです。

暑い日が続いています。子どもたちの大好きなカレーうどんで元気に過ごしましょう。

幼小中一貫授業研究会 ~生徒指導部の話し合い~

幼小中一貫授業研究会 ~生徒指導部の話し合い~

幼小中(幼稚園・小学校・中学校)一貫授業研究後に生徒指導と学力向上の協議を行いました。

生徒指導部では、危険箇所の確認やスクールバス内でのマナー確認を全体で行ったあとグループ協議をしました。2~3人のグループに分かれて話し合った内容は

「児童・生徒を積極的に動かすための手立てについて」

「支援が必要な子に対する指導や今後の連携について」

の2本の柱でした。

あっという間に時間が過ぎてしまうほどの活発な協議となりました。

今後児童・生徒の積極性を伸ばしていくために、自分達でやるという自覚や各自の役割を意識させたり、成功体験や褒められるという経験を増やしたりすることが大切ではないかという意見がでました。

他にも出た多数の意見を今後の教育活動にも活かしていきます。(生徒指導担当)

「音読20回超!」 ~”読みひたる”1年国語~

「音読20回超!」 ~”読みひたる”1年国語~

幼小中一貫研究授業の1年生は、国語科「おむすびころりん」の授業です。

今回の学習のねらいは、物語の場面の様子や登場人物の行動の大体をとらえること。そのために、登場人物になりきって動いたり、何度も繰り返し音読をしたりしました。

まずは、リズムよく音読できるように、太鼓をたたきながらリズムを取ってお話を読みます。

子どもたちも、太鼓の音に合わせて何度も音読をしました。

次に、穴に耳をあてるしぐさや、おむすびを穴にころがす動作など、おじいさんになりきって動いてみます。

子どもたちがたくさん動きながら音読できるように、机は使いません。

「おむすびをころがすよりも、食べた方がよかったんじゃない?」

と聞いてみると、

「うたがおもしろかったからころがしたんだよ。」

「もう一回聞きたいと思ったんじゃないかなあ?」

という答えが…。

子どもたちが挿し絵や言葉を参考にしながら、音読をすることによって物語の内容をとらえていることが分かりました。

授業のまとめは、学習をふまえてまたまた音読。

参観の先生方から、この時間での音読が20回を超えていた!と教えていただきました。

「今の音読は、何点ですか?」

「100点じゃ足りないよ。10000点とりたい!」

と、子どもたちはとっても意欲的です。

たくさんの先生方が見に来る授業は初めてで、最初は緊張気味でしたが、動きも音読も一生懸命頑張っていました。すごいぞ、1年生!

最後には、子どもたちから「もっと読みたい!」「もっと練習したい!」と言う声があがったので、その意欲を次の学習にいかしていきたいと思います。

ご家庭でも毎日、お子様の音読を聞いてあげてください。音読できることが言葉や文章の理解に直結します。

幼小中一貫教育「植物の水の通り道は…?」6年理科

幼小中一貫教育「植物の水の通り道は…?」6年理科

幼小中一貫教育の1つとして、授業研究を行いました。6年生の理科の様子です。

前の時間に植物の水の取り道について予想しました。

「人と同じように血管みたいなものがあるんじゃない?」

「前、植物を摘んだときに、真ん中に水みたいなものがあったよ。」

今日は実際に観察する時間でした。

実験の方法も自分たちで考えました。

「水に色を付ければ、水の通り道が分かりそう!」

観察はペアで行います。朝のうちに校庭の植物を採取し、染色液につけておきました。

5時間目、理科室に入ると

「うわ~!すごい!」

「ピンクになってる~!!」

観察開始です!

「くきの中が全体的にポツポツ染まっているね。」

「葉は全体的に色がついてるよ。」

黙々と隅々まで観察し、ていねいに記録します。

観察して分かったことは黒板の表にもまとめます。

「色がそまったところ、同じだね!」

「あれ?でも違う班もあるよ。」

互いの結果から違いを確認して話し合いました。

友だちの観察の結果もよく聞いて、ノートに書いていました。

いよいよ考察です。

「くきの周りが染まっている植物もあれば、真ん中がポツポツ染まっている植物もあるね。」

「ということは・・・!」

友だちと話し合うことで気付きが広がり、深まっていきます。

「植物には水の通り道があることが分かった。」

「植物によって通り道が異なると言えそうだ。」

自分の結果だけでなく、友だちの結果もあわせて、目の前の事実からしっかり考察できました。すばらしい

最後には、一緒に授業をしてきた中学校の山本先生が、こんなものを見せてくれました。

『あじさい』です。

ただのあじさいではありません。花をよ~く見てみると、2色になっています。

植物のからだのつくりを利用して作ったものです。

「根から吸い上げた水は花まで行くってことだね。」

「きれい~!」

「他の花でもやってみたい!」

興味津々の6年生でした(^o^)

都路中学校区幼小中一貫教育授業研究会

都路中学校区幼小中一貫教育授業研究会

本日、都路幼稚園、都路中学校の先生方も参加し、幼小中一貫授業研究会を小学校で行いました。

1年生と6年生の授業を参観していただき、連携のあり方、共通の指導事項など協議を重ねました。

授業、協議会の詳細は、各担当から後ほど報告します。

働く人々を調べよう!(3年 社会)

働く人々を調べよう!(3年 社会)

3年生は、農家の人々の仕事を調べるために、地元の松本農園さんに見学学習に行きました。

松本農園では、今の季節はトマトを育てているとのことで、ハウスの中を見せてもらいました。露地栽培のトマトはもう収穫の時季ですが、ハウストマトは、まだ植えて間もないので3年生よりも丈は低かったです。

教えていただいたことを、それぞれが一生懸命にメモを取ります。

自分の家でも野菜を育てている人からは、自分の家と比べたり、おうちの人から教えてもらったことを話したりすることができました。

トマトやなす、きゅうり、唐辛子など、まだ収穫はできませんが、実がなっているのを見つけるとうれしそうな子ども達です。

次に、田んぼを見せてもらいました。松本農園さんでは、広い田んぼがいくつもあって、秋にはたくさんのお米が収穫できるそうです。

お米の苗を植えたり、収穫したりする機械も見せてもらいました。その大きさに子ども達はびっくりです!

その他に、収穫したお米を出荷するための準備をする機械も見学しました。一度に何トンもの米を入れることができるそうです。

「落ちたら大変だ!」「たくさん入れることができるんだね」など、機械の大きさにまたまたびっくりです!

今回の見学で、たくさんのお米や野菜を出荷するための工夫を知ることができました!

不祥事根絶を目指して

不祥事根絶を目指して

教育公務員の不祥事が報道されると県民の皆様の学校に対する信頼が大きく揺らいでしまいます。

各学校では、教職員が不祥事を自分事としてとらえ、職場の力でその根絶をはかるために校内服務倫理委員会を中心に毎月1回研修を行っています。

教員の担当者から問題提起をし、それについてグループで話し合います。

話し合った内容は全員で共有し、根絶のためにすべき行動目標を明確にします。

小中一貫教育 -Step1「理科」-

小中一貫教育 -Step1「理科」-

中学校の理科の先生との授業が始まりました。

まずはお互いのことを知るために自己紹介です。

今日は夏休みに向けて、自由研究の計画をたてました。

「去年の自由研究の続きを調べたいな~。」

「テレビでやってたことが気になったから、自分でも調べてみたい!」

楽しそうに相談しながら、やることが明確になると黙々と書き進めていました。

さすが6年生ですね。(^o^)

学校で配られた『自由研究の手引き』や図書室の本、インターネットの情報も活用しました。

そして、中学校の先生にも相談し、アドバイスをいただき、ある程度の見通しをもつことができていました。

「よく洋服をよごしちゃうから、よごれが落ちやすいものについて研究したいな。」

「国語で『心の時間』はそれぞれだという学習をやったから、家族に協力してもらって検証したい!」

生活や他教科と関係するものなど興味をひかれる研究ばかりで、見ているだけでワクワクしました。

どんな結果が得られるか、楽しみですね。

今週の理科の時間には毎時間中学校の先生に来ていただいて、一緒に学習しています。

小中で連携して、子どもたちのために取り組んでいきます。

図形の角を調べよう(5年算数)

図形の角を調べよう(5年算数)

5年生は「図形の角の和」について勉強しています。この時間では、五角形や六角形の角の和は何度になるのか調べました。

これまでの時間で、三角形の3つの角の和が180°になることが分かっています。子どもたちは、図形を三角形に分けることができれば三角形の個数で角の和が求められそう、と予想しました。

調べた結果を表にまとめてみると、規則性にも気づきやすくなります。

| 三角形 | 四角形 | 五角形 | 六角形 | 七角形 | 八角形 | |

| 三角形の数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 角の大きさの和 | 180° | 360° | 540° | 720° | 900° | 1080° |

「三角形の数が1つずつ増えているなぁ」「三角形の数と角の大きさの和が比例している!」

「三角形の数が、○角形から2引いた数だ!」

「もしかしたら五十角形の角の大きさの和も分かるんじゃない!?」

規則性を他のときにも活用しようとする姿勢は、勉強していく上でとても大切ですね。

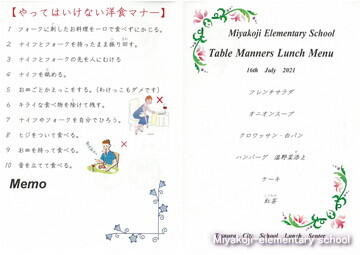

おいしく美しく楽しい食事♫ ~テーブルマナー教室(6年)

おいしく美しく楽しい食事♫ ~テーブルマナー教室(6年)

テーブルマナー教室を行いました。会場はランチルームです。しかし、いつもとは様子がちがいます。

きれいに飾り付けられており、「お店みた~い!」と食べる前からドキドキわくわくでした。

本日のメニューはこちらです。

・フレンチサラダ

・オニオンスープ

・クロワッサン、白パン

・ハンバーグ 温野菜添え

・ケーキ

・紅茶

洋食のマナーについて説明をいただきました。

いざ、実食!サラダもスープもパンもハンバーグもケーキも全部おいしかったです!

給食のマナーとは別でしたが、給食センターの方の話をよく聞き、上手に食べることができました。

フォークとナイフの扱いもお手の物!です。

音を立てないように慎重に。パンはお皿でちぎってお上品に。

「洋食のマナーについてよく分かりました。」

「レストランに行ったら、今日学習したことを生かしたいです。」

おいしく楽しい食事会。

みんなでレストランに来たようで、特別な時間を過ごすことができました(^o^)

味や感想など、ぜひご家庭で話題にしてみてください。

植物への水やりにご協力ください

植物への水やりにご協力ください

梅雨明けとなり、暑い日差しが注ぐ季節となりました。

子どもたちの植栽したたくさんの花々は、梅雨の雨に守られて大きく育ちました。

そこで、地域の皆様、保護者の皆様には、今年度も校舎前にあるプランターへの水やりへのご協力をいただければと考えています。

休日、散歩の途中や来校された際には、花々がしおれるようでしたら水やりをお願いいたします。

Dr,Noguchi像も、新型コロナウイルスの感染防止対策をしてお待ちしております。

休み時間になると…Dash!

休み時間になると…Dash!

このところ2校時が終了すると、校庭をダッシュしていく子どもたちの姿がたくさん見られます。

この日は、123年生が捕虫網を持って土手側に猛烈ダッシュ!

自然と一体になっている都路小は生き物がたくさん見られます。先日の森林学習で、きよちゃんから教えていただいたことや理科、生活科での学びによって毎年この時期は、教室もたくさんの生き物であふれます。

うれしそうに探していますが、あとでちゃんと自然に帰す心優しい都路っ子です。

ぷうる、プール!

ぷうる、プール!

1・2年生が待ちに待った水泳学習が始まりました!毎日、天気を見ては

「今日は雨だからプールは無理かなあ?」

「ちょっと晴れてきたからプール入りたいです!」

と、話していた子どもたち。

やっと入れたプールに、みんな大喜びです。

ゴーグル姿もかっこよくきまっています!

1・2年生は、水に慣れて水となかよしになることが最初の目標です。水につかりながらみんなで競走したり、水の中の宝探しをしたりと、楽しく遊びながら活動しました。

また、水泳学習でのきまりもしっかり守るように話をしました。

終わった後は、「楽しかった~!」「次はいつですか?」と次回のプールを心待ちにしている様子。これからも安全に気をつけながら、楽しく学習していきたいですね。

個別懇談にお出でいただきありがとうございました。

個別懇談にお出でいただきありがとうございました。

お仕事をお休みして来校いただきありがとうございました。

先ほど、全員の個別懇談が終了しました。学校では見えない家庭での様子や学校での学習の様子をお知らせし、お子様のよりよい成長に生かせる話し合いがされていました。

夏休みは、コロナ禍でなかなか遠出もできない状況になりそうですが、心身をリフレッシュしながら、規則正しい生活と学習を心掛けるよう指導していきます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いいたします。

幼小中連携!地域学校保健委員会

幼小中連携!地域学校保健委員会

第1回都路地域学校保健委員会を開催しました。

各校の代表教職員に加え、学校三師、保健課担当者、保護者にもお集まりいただき、都路の子どもたちの健康課題について協議をしました。

短い時間でしたが、活発な話し合いがなされ、充実した時間となりました。

話し合いの最後には、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健課担当者から提言をいただきました。

おやつや甘い飲み物の摂り方(量や時間など)についてもご指導いただきました。

1日に摂取してもよい砂糖は25g以下。

500㎖ポカリやスポーツドリンクには約70~80gの砂糖が入っており、1本飲んだだけで1日の摂取量をはるかにオーバーしてしまいます。

砂糖の多量摂取は、肥満やむし歯だけでなく,将来の動脈硬化発症などに大きく影響すると言われているため、注意しなければなりません。

なお、詳しい内容につきましては、後日地域学校保健委員会だよりを通してお伝えいたします。

今後は、今回話し合われた内容を踏まえた上で、肥満やむし歯の改善・予防に努めていきたいと思います。

ご家庭でも、健康についてお子様と話し合ってみてください。

ラディッシュ収穫

ラディッシュ収穫

3・4年生で種をまいたラディッシュの収穫をしました。大きいものから小さいものまで様々でしたが、じぶんたちでまいた種が育っていたことに感動の声をあげていました。

「これ!大きいよ」「あれ?根っこしかない」

「大きいの見分けるの分かった!!!」

収穫したラディッシュは、それぞれ分けて家庭に持ち帰りました。おいしく食べられたかな?

収穫したラディッシュを比べたり、洗ってきれいにしたり、楽しい収穫でした。

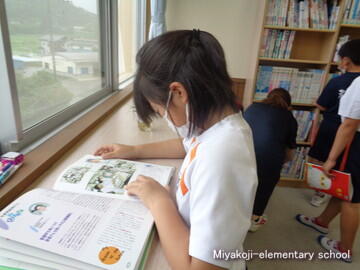

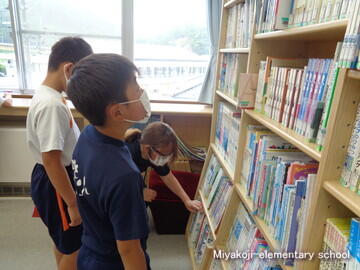

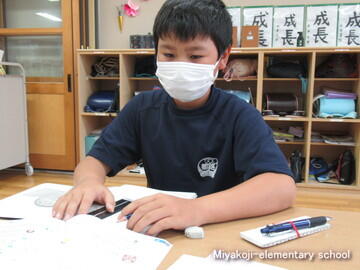

ほうこくする文を書こう(3年国語)

ほうこくする文を書こう(3年国語)

国語では、「仕事のくふう、見つけたよ」の学習で、調べたことを友達に報告する、報告文を書いています。

まずは、自分たちが知っている仕事にはどんな物があるかを出し合いました。たくさん発表した中から、調べたい仕事を一つ決めます。子ども達は、クリーニング屋さん、看護師、自衛隊、酪農、の4つを調べることにしました。

図書室で本を探し、さらに図書支援の先生の協力で資料探しに協力していただきました。

手順は、

①本やインタビューやインターネットなどで調べる

②文章の組み立てを考える

③報告文を書いていく

④発表の準備・練習をする

です。調べる過程では、おうちの方インタビューをする子どももいます。

自分の目的に向かって黙々と集中して学習を進める姿が頼もしく見えます。

発表は自分の学年だけでなく、他学年にもする予定です。

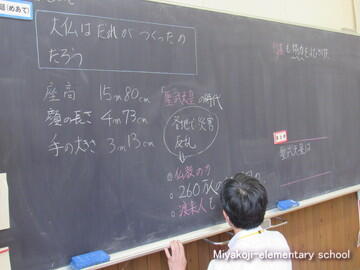

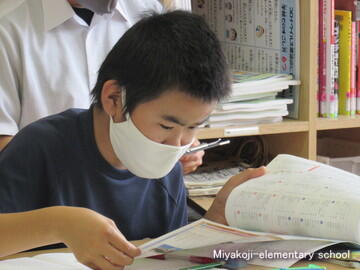

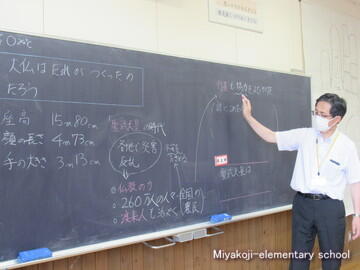

聖武天皇と大仏 ~6年社会

聖武天皇と大仏 ~6年社会

6年生社会科は日本の歴史を学びます。この日は、全国で飢饉や災害、反乱が起こった聖武天皇の奈良時代の学習です。

東大寺大仏さまの手が実物と同じ大きさで登場です。

ここから、「誰がつくったのだろう」という問いを子どもたちが見つけ、資料を決めて調べていきます。

都路っ子は、調べながらノートにどんどん書いていきます!

資料からわかったことを根拠をはっきりさせて発表します。

そして、黒板に赤字で書かれた重要語句を使ってまとめを自分のノートに書きます。

6年生の発表と並んで、5年生のかずや先生も指名されました!

参観の先生も「ドキドキ」です。

授業後に、下ろした大仏の手の大きさを体で感じる6年生!

手のひらに3人寝られます!(実際は右手を立てていらっしゃるので、左手なら寝られる・・・)

「かさ」をはかる ~2年算数

「かさ」をはかる ~2年算数

体積の単位を初めて学ぶ単元です。これまで「長さ」の単位と測り方を学んできています。その学習を生かして水のかさのはかり方を学びます。

その第1時間目は、7月初旬に校内授業研究として先生方が参観して行いました。

まずは、調べたいという「問い」を明らかにします。授業者は、毎日子どもたちが持参する「水筒」を用いることにしました。

大きさや形の違う水筒では、中に入っている水の「かさ」を比べることができないことに子どもたちは気づきます。そこで、入れ物で実際に水筒の水をはかってみることにしました。

担任が用意したのはうがいコップやプラコップ、プリンカップなど大きさの違う入れ物です。入れ物が違うと何杯かをはかっても数では比べられないことに気づかせたいと考えていました。

しか~し、なんと子どもたちは全員同じプラコップを選択!

丁寧に水をはかり、カードに記録しました。

その結果をみんなで確認し、形では水のかさを比べることは難しいこと。同じ大きさなら比べられること、長さと同じような単位があるといいなということに気づきました。

先生方も子どもたちと同じように、今日の授業から学ぶことを協議しました。

学力向上は、授業研究と日々の実践あるのみです。

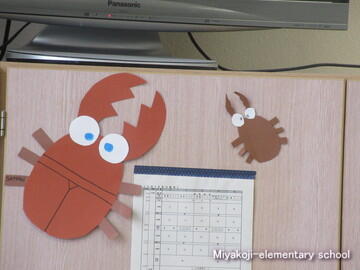

学校を飾ろう

学校を飾ろう

学校は、様々な掲示、装飾を工夫しています。

学年の目標を掲示する6年生。

七夕飾りをみんなでつくる3年生。

そして、4年生教室に入ると??????あれ?ここに‥‥。

ここにも!

よく見ると、至る所に”います”

4年生の大好きな昆虫が教室にたくさん出現しました。子どもたちが作ったそうです。たぶん着想はホールのこれかな?

粘土の立体作品にも表されています。

大好きなんですね!

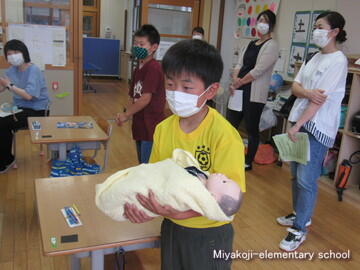

いのちの学習(3年生)

いのちの学習(3年生)

授業参観に助産師の吉岡利恵先生をお招きし、3年生が赤ちゃん誕生について学習しました。

いのちのはじまりは、紙に針で穴を空けた位の大きさ。

あまりの小ささにみんなびっくりです。

吉岡先生の話から、身長や体重が大きくなっただけでなく、ご飯を食べたり、トイレに行ったり、一人でできるようになったことがたくさんあることに気付くことができました。

みんなが生まれたときと同じ大きさの赤ちゃん人形を大事に優しく抱っこ。

「重い~!」「可愛い」「抱っこ難しい!」と感想は様々。

自分たちも同じように、周りの人たちに大事にされ大きくなったことを、改めて理解することができたようです。

授業の最後には、おうちの人から子どもたちにお手紙のサプライズ。

自分の成長を喜び、いのちは自分一人のものではなく、受け継がれていくもので、とても大事なものであることを学ぶことができました。

PTA「親子ふれあい活動」

PTA「親子ふれあい活動」

授業参観後の短い時間でしたが、PTA行事を開催しました。コロナ禍の中で感染防止に十分配慮し、マスクは当然ですが、換気のための大型ファン、測定箇所は校舎の中に分散して親子で一緒に回るなど工夫されています。

また、活動後の手洗いはしっかりと全員で行いました。

種目は、子どもたちが先日実施した体力テストから、「立ち幅跳び」「上体起こし」「反復横跳び」「握力」「長座体前屈」です。日頃から体を動かしている子どもたちに負けじとお父さんお母さんもがんばりました。

親子で回りますので、測定も親子で行います。ほのぼのとした雰囲気の中進められました。

記録から子どもの成長を実感したり、負けじと奮闘し「イテテッ」となってしまったり、お父さんの驚異のパワーを見せつけたりと、授業ではなかなか見られない素敵な姿がたくさんありました。

子どもたちは週明けの今日も元気にがんばっていますが、お父さん、お母さんはきっと”筋肉痛”かと思います。

お疲れ様でした。

「わいわい」 ~第2回授業参観③

「わいわい」 ~第2回授業参観③

5年生は,道徳「日本の心とかたち」を学びました。

先日の初任研道徳の研修が生かされたでしょうか。5年生は、考える内容が自分の生活から広がっていきます。様々な見方ができるように6人だけだけどガンバレ!

6年生は音楽「いろいろな音色を感じ取ろう」です。狭い音楽室だけでなく、隣接するランチルームも活用して楽しくわいわい学びます。

練習を重ねた「ラバーズコンチェルト」は、階下までとても素敵に聞こえていました。

「どきどき」 ~第2回授業参観②

「どきどき」 ~第2回授業参観②

3年生は、学活「赤ちゃん誕生」です。ひとの生命が誕生するまでを助産師さんに教えていただきながら、「命の素晴らしさ」を感得します。

感動を生む、この授業の詳細は来週お知らせします。

4年生は、算数「小数のしくみ」です。デジタル教科書を用いて集中して学びます。

学習したことを元に考えていきますが、常に考えた根拠を明らかにしながら着実に学びます。この学び方は、国語や他の教科、他学年でも同じように取り組んでいます。

友だちとも確認し合いながら、学ぶことができるのが4年生のよいところです。

「わくわく!」 ~第2回授業参観①

「わくわく!」 ~第2回授業参観①

授業参観を行いました。平日にもかかわらずほとんどのご家庭でお出でいただきました。子どもたちも,今か今かと待っているため、お昼休みはハイテンションでした。

授業になれば、集中して取り組みます。

1年生はこれまで学習したお話の音読発表会です。来週から、「おおきなかぶ」の題材に入り、様々な音読の形を繰り返しながら学んでいきます。

恥ずかしがりながらも練習の成果を発揮できました!

2年生は、「水のかさのたんい」です。これまで「かさ」を体感しながら学習してきました。

今日は、「L」と「dL」を使って水のかさもたし算ができるかなを考えました。

具体物を常に意識させながら、授業を進めていくことが正しい理解につながります。

たなばた様に願いを込めて

たなばた様に願いを込めて

8日のすずらん集会は、毎年恒例の「たなばた集会」を行いました。

七夕のお話では、織姫と彦星の物語を寸劇で発表しました。

どのようにして織姫と彦星が出会い、そして七夕の日にしか出会うことができなくなってしまったのかがよく分かりました。

学年代表による願い事の発表です。

みんなで楽しむゲームは、「お絵かきリレー」です。一人5秒の時間で絵を描き、それを七人で繋ぎ、完成させていきます。

すばやく上手に完成できた班もあれば、「?」という班も・・・。

楽しい時間を過ごすことができました。

不審者対応学習

不審者対応学習

不審者対応学習を田村警察署、駐在所、復興応援隊の方々にご協力いただき実施しました。

不審者が校舎内に侵入時の避難方法や基本的な行動を児童、教職員が理解し、適切な対応ができるようにすることを目的として実施しました。

子どもたちは静かに避難することができたため、不審者役や警察の方からは

「静かだったので、いつ避難したのかわからなかったぐらいでした。」

との言葉がありました。

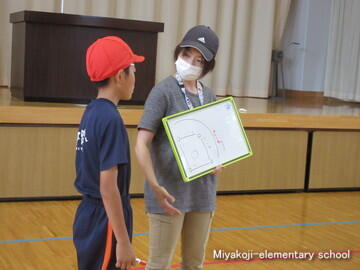

体育館での全体会は、実演から不審者への対応を学びました。

・不審者から距離をとること

・声を出す、防犯ブザーを鳴らす

・車に乗らない

と、基本的なことを学ぶことができました。

また、近くにいる大人の人(今回は駐在さん)に助けを求める子どもたちもいました。臨機応変に対応することがとても大切です。

さらに普段は「いかのおすし」ですが、新しく追加された言葉がありました。それが「きょうはいかのおすし」です。

・きょ・・・距離をとる

・う ・・・後ろにも気をつける

・は ・・・早く帰る(自宅に)

今後も事件・事故にまきこまれないよう今日の学びをいかしていきます。

子どもたちが不審者から避難していたころ、同時に男性の先生方は不審者への対応の方法を学んでいました。

さすまたの使い方や声のかけ方、距離の取り方など、子どもたちが安全に生活できるよう訓練を行いました。

体育館でも『体力アップ』

体育館でも『体力アップ』

全国陸上交流大会は終わりましたが、田村地区陸上競技大会に向けて陸上練習を引き続き行っています。

今月、子どもたちは『体力アップ』を目標に頑張っています。

準備も子どもたちが率先して行っています。本日は体育館でサーキットトレーニングを行いました。

マットを転がって柔軟性やバランス感覚を鍛えたり、

肋木を登って腕の筋力をきたえたり、

ラダーや反復横跳びで瞬発力をきたえたりしました!

このように様々な種類のトレーニングを何周もするサーキットトレーニングは、筋力や持久力も向上していきます。

一生懸命頑張った子どもたちは汗いっぱいになっていました!『体力アップ』を目指して、頑張ろう!

5年道徳「守られるべきこと『救急車』」

5年道徳「守られるべきこと『救急車』」

5年担任が初任者研修の一環で特別の教科道徳の授業研修を行いました。

授業では「したいことをする権利」について救急車をタクシー代わりに使う事例をもとに、自分の生活・行動を振り返りました。

資料を読んで、問題点を明確にしてノートに記録します。

この事例をどう考えるか担任と一緒に考えます。

ノートに書くことも早くなってきた5年生は、発表も自分の考えを言えるようになっています。

放課後の短い時間ですが、授業を振り返って、道徳授業の進め方や初任教員の授業づくりについてのアドバイスを話し合いました。

水泳学習開始!

水泳学習開始!

梅雨空の合間をぬって、水泳学習がスタートしました。この日は56年生が今年初めてのプールです。

昨年は、田村市小学生水泳記録10傑に何人も名を連ねました。今年も記録更新を目指してがんばります!

第37回全国小学生陸上競技交流大会福島県予選会ベストショット!

第37回全国小学生陸上競技交流大会福島県予選会ベストショット!

県予選会に出場した選手9名は、それぞれの自己ベストを目指し、全力を尽くしました。

その勇姿をご覧ください。

今後も都路っ子の活躍を見守っていただければ、励みになります!

コンバインドA:80mハードル

コンバインドA:走り高跳び

コンバインドB:走り幅跳び

コンバインドB:ジャベリックボール投げ

100m

競技を終えた100mと女子コンバインドB出場の選手たち。コンバインドAと男子コンバインドBはまだ熱戦中です。

七夕 ~その2~

七夕 ~その2~

七夕の今夜は残念ながら、星は見えないようですが学校にはたくさんの飾りが現れました。

今年の七夕も子どもたちの飾り付けによってホールがきれいに彩られています。

もう少し上から見るとこのようになっています。全校生が作った飾りを自分でつけました。金曜日をお楽しみに!

GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~

GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~

6日の夕方、JAXA主催の「GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~」がオンラインで開催されました。時間が決まったのが直前でしたので急遽お知らせいたしましたが、たくさんの子どもたちが集まりました。

宇宙飛行士の油井さんのお話や「無重力状態では、水はどんな形になるか」などクイズを全国の子どもたちと一緒に考えました。

また、国際宇宙ステーションと通信のつながる午後6時からは、現在船長として滞在している宇宙飛行士の星田さんとLIVEでつながり、子どもたちの質問を実際にステーションの中で実験することになりました。

問題は「宇宙ステーションでコーヒーとミルクをあわせるとどうなるか?」です。地上ではコーヒー牛乳になって美味しくいただけますが、さて?!

何度か失敗しましたが、3回目で成功!結果は ↓ このようになりました。

無重力の中では、こんな不思議な状態に!科学っておもしろいですね!

その他、水が貴重なこと、電子機器に水がつかないように細心の注意を払うこと、筋力が落ちるので毎日2時間トレーニングをすることなど、たくさんのことを学びました。

6年生は、担任といっしょに今日の感想を話しています。

七夕

七夕の今日、天気が心配ですが、子どもたちは願い事を書いた短冊や折り紙で作った色とりどりの飾りを竹に結びつけました。

子どもたちはどんな願い事をしたのでしょうか。

下学年ホール、上学年ホールにそれぞれ飾っています。

保護者の皆さん、授業参観日にぜひご覧ください。

英会話教室開催!!

英会話教室開催!!

本日、初めての試みで「英会話教室」を実施しました。

第1回目は、1・2年生が参加しました。始まる前から「英語のゲーム楽しみ!」と興奮していました

今回は、簡単なゲームを行いました!その名も「Make Groups!」

先生が英語で言った数字のグループを作るというルールです。

「twoって何だろう?」「fourは4だね」と悩みながらも、協力しながら行っていました!

第2回目は、8月25日に3・4年生を対象に行います。

タブレット学習

タブレット学習

1年生は、ICT支援員の先生に支援いただきながら、タブレットでの学習を行いました。

この日は「タブレットドリル」を活用し、国語の学習に取り組みました。ひらがなの使い方などの問題が出されると、素早く解答を入力していました。

答え合わせの際には解答ボタンを押すたびに「できた!」「ここまではできたよ」「もうすこしだったなあ」などと一喜一憂していました。

これからもタブレットを活用した学びを行っていきます。

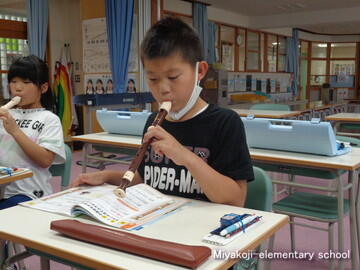

初めてのリコーダー (3年 音楽)

初めてのリコーダー (3年 音楽)

3年生の音楽では、初めてリコーダーの学習をします。まずは、リコーダーの各部位の名称を知りました。それから、息の入れ方を学習し、「タンギング」という吹き方をします。「トゥー」とリコーダーなしで息を出した後に、リコーダーで実際に吹いてみます。舌の使い方がポイントだと気付きました。

次に、実際に音を奏でてみます。「シ」「ラ」「ソ」「高いド」まで学習しました。

運指を確認して吹きますが、曲にして続けて吹こうとすると運指が追いつかなくなります。しかし、練習を何度もすると、できるようになりました!

みんなで吹いたり、一人一人で吹いたりします。子ども達からは

「みんなで合わせるときれいな音が聴こえるようになった」

「合わせると気持ちがいい」

という声が聞かれました。

音楽をみんなで演奏することの素晴らしさ・楽しさをこれからも味わって欲しいと思います( ^-^)

小型ハードル走に挑戦!(中学年 体育)

小型ハードル走に挑戦!(中学年 体育)

中学年では、高学年のハードル走につながる学習として、小型ハードル走を学習し始めました。リズムに乗って、弾んだりスキップをしたり、リズムを重視して取り組みます。

3年生は初めてなので、4年生も含めて小型ハードル走についての説明を聞きます。

場を作るために、子ども達が動きました。1~3メートル間隔でハードルを置くように、テープを使って協力しながら取り組みました。

場が作られたら、まずは、ラダーを使っての練習です。リズムよく足を動かして進んでいきます。

その後は、間隔の異なるハードルをリズムよく進みます。1メートル間隔の所は、1歩で、2~3メートル間隔の所は、2歩で進みます。ここでも、「トン、トーン」のリズムに乗って、進みます。

何回も練習するとリズムのコツをつかんで、うまく進んでいく人が増えてきました。晴れたら、外で間隔を広げても挑戦していきたいと思います( ^-^)

おめでとう!! 県大会8位入賞!

おめでとう!! 県大会8位入賞!

金曜日に職員室に「行ってまいります」の挨拶に来た県大会出場選手です。

日曜日の大会は、雨の中で開催しました。コンディションは十分ではありませんでしたが、都路っ子は自己ベストを目指してがんばりました!

その中でことかさんが「コンバインドA(80mハードル、走り高跳び)」で2種目共に自己ベストを更新し、各地の予選会を勝ち抜いてきた精鋭との競技で見事8位入賞を果たしました。

全校集会で賞状の伝達を行い、栄誉を称えました。

出場した選手、下級生ともその喜びを分かち合い,今後もみんなで努力することを話しました。

また、同時にスポ小ソフトの大会優勝も報告しました!都路っ子の活躍に拍手!!

夏休みの理科作品展に向けて

夏休みの理科作品展に向けて

7月に入り、夏休みも目前に迫ってきました。

夏休みのコンクールの1つとして「自由研究」があります。

自由研究の進め方やまとめ方などの参考になれば・・・と思い、昨年特選をとった作品などを借りて昇降口前のホールに並べました。

すると、何事にも興味・関心のある都路っ子は登校するとすぐにそれを見つけ、じーっと眺めていました。

「この研究、おもしろいね!」

「こうやってまとめるといいのか~。なるほど。」

ポイントを吹き出しで貼りました。

なお、夏休み前に今年度リニューアルした自由研究の手引きを配布します。

その中には、より詳しく自由研究のテーマの決め方や研究の流れ、まとめ方のポイントが載っています。

お子さんと一緒に目を通していただき、ぜひ役立ててください!

身のまわりをよ~く見つめてみると「なぜ?」「どうして?」がたくさんあるはずです。

そんな問いを見つけてわくわくする自由研究ができるといいですね。(^o^)

合同体育「Tボール」最後の時間(高学年)

合同体育「Tボール」最後の時間(高学年)

6月の体育は葛尾小学校と合同で『Tボール』に取り組んできました。

最後の時間は今までの練習の成果を発揮するまとめの「試合」を行いました。

ボールをよく見て、考えて打つことができるようになりました。

また、相手の守備位置を見て人がいない場所に打つことで、大量得点につなげている姿も見られました。

ナイスアイディアですね。

守備では、チームの仲間と役割を分担したり声をかけ合ったりしながら相手に得点を許さない守備がすばらしかったです。

ただ試合をするのではなく、作戦を立てて考えてプレーすることでどちらのチームも最初より多くの得点をとることができるようになりました(^o^)

また、試合を通して葛尾小の友達ともより仲良くなれました。みんないい笑顔!

合同体育第2弾は11月を予定しています。待ち遠しいですね!

葛尾小のみなさん、ありがとうございました。

いつも食べているものの産地を調べよう!(5年)

いつも食べているものの産地を調べよう!(5年)

いつも食べている、お米や野菜、お肉はどこで生産されているのだろう?本や資料集、地図帳などを使って、どこが生産量が多い都道府県なのか調べていきます。

「みかんは和歌山が一番多い!」

「牛は北海道にあつまっているなぁ」

「お米は北の方がいっぱい生産されている!」

調べてわかったことは、日本地図にまとめていきます。

地図にまとめていくうちにたくさんの疑問が出てきました。

「何でみかんは南の方で多く生産されているのだろう?」

「野菜は関東地方にあつまっているのは何でだろう?」

次回は、そのような授業から生まれる「問い」を追究していきます!

自分のからだについて考えよう!

自分のからだについて考えよう!

4月~6月の定期健康診断に合わせて、保健室前の掲示は「からだの不思議」について取り上げました!

ほねほねパズルや聴診器に興味津々な子どもたち(*^O^*)

「ほねほねさんも心臓の音聞こえるかな~?」

「骨だけになっちゃったから聞こえな~い(´ω`)」

ほねほねさんの心臓の音が聞こえず、残念そうな1年生でした(^^;)

やっぱりこれだよね~!

やっぱりこれだよね~!

給食大好き!な子どもたち(*^O^*)

中でも、カレーの日は大興奮です。

いつもおいしい給食をありがとうございます!

教育相談スタート!

教育相談スタート!

夏休み前に児童と担任との教育相談をスタートしました。

日頃の学習の悩みや生活のことなど、短い時間ですが個別に話し合います。

担任は学校内の様々な場所を活用して子どもたちと話しています。

日頃から、子どもと担任はよい関係を築いていますが、改まって話すこのような機会はとても大切です。

今月中旬から始まる保護者との個別懇談もよろしくお願いいたします。

3・4年森林環境学習

3・4年森林環境学習

6月30日(水)2/3校時に中学年の森林学習を行いました。講師に昨年度もお世話になった横田清美さんをお迎えし、活動しました。学習では学校周辺を散策しながら、植物や昆虫を探しました。

植物では、黄色い液で毒のある「クサノオウ」やよごれた硬貨をきれいにする「カタバミ」、強いにおいを持つ「ドクダミ」などの説明をしてもらいました。また、動物の死骸をきれいにする虫なども見つけ、紹介してもらいました。

枝に擬態したクモを見つけ、「わあ、本当だ。木の枝みたい。」「このクモすごい。」などの声が聞かれ、生き物の不思議さに気づいていました。

昆虫は普段から興味を持っている子どもたち。3年生は、クワガタやカマキリ、バッタの幼虫などをとってきて虫かごで飼育しています。虫かごにすみかを作ってあげて、熱心に世話しています。

今回の学習で見つけた動植物は、タブレットで写真に撮り、記録しました。学習したことをまとめて掲示する予定です。

「これ 何という虫ですか?」「それはね。・・・」

「見つけた!写真撮って」

「クワガタがいたよ。あれ?死んでる。」

雨の日の(も)陸上練習

雨の日の(も)陸上練習

梅雨に入り、天気の悪い日が続いていますが、4,5,6年生は陸上練習を頑張っています。

雨の日には、校庭ではなく体育館で練習を行っています。

準備運動やプログラムから一生懸命に動き、息が少し上がっています。

体育館ではせまく、競技練習が行えないため、ラダーや往復走を行っています。

全力で走るため練習が終わる頃には、みんな汗びっしょりになっています。

今週末には陸上交流大会の福島県予選会に出場します。県大会に出る6年生、がんばれ!

こども園のみんなと遊んだよ!

こども園のみんなと遊んだよ!

1年生とこども園の子どもたちとの交流をしました。

今回は、こども園におじゃましての交流会です。知っている子も多いため、「○○ちゃん、ひさしぶり~」「あいたかった~」と楽しそうに話しています。

最初のゲームは、「しっぽとり」。

自分のしっぽを取られないように上手に守りながら走ります。

見事、最後まで残って優勝した子も。

次のゲームは、「ドンじゃんけん」。

1年生VSこども園児ということで、6人の力を合わせてがんばります。

どちらのゲームも、とても楽しく、大盛り上がりでした。

最後は、「おおきなかぶ」のお話を聴きました。

そして、こども園のみんなから、メダルのプレゼントも!

終わった後には、「すごく楽しかった!」「また遊びたいな~」といった声が。

短い時間でしたが、充実した交流会になりました。

こども園のみんなにお兄さん・お姉さんらしいところを見せられるようにと、

あいさつや聞く態度も上手にできた1年生。くつもきれいにそろえておいています。

次は、冬頃にこども園のみんなを学校に招いての交流会を予定しています。

どんなおもてなしをしたいか、みんなでアイディアを出し合いながら楽しい交流会にしたいですね。

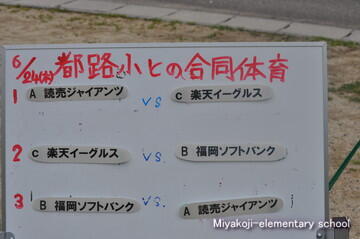

前期最後の合同体育!(3・4年)

前期最後の合同体育!(3・4年)

6月の中旬から始まった葛尾小学校との合同体育も最終日となりました。3・4年生はハンドベースボールを学習してきました。チームとして、勝つためにはどうすればよいのか毎回作戦を立てながら取り組んできました。

4年生は、ボールをバットに当てるだけでなく、打つ方向も考えることができます。守備位置を見ながら打ち分けるのは難しそうです。

3年生は投げてもよいルールを作戦として、上手く使っているチームもあります。守備がいない方向に上手く投げられたでしょうか。

試合後は、チームでの反省です。キャプテンを中心に、それぞれから言葉が出ます。

「バットをいつもよりも円の中に忘れずにおくことができたね」

「打つときにボールをもっとよく見るといいよね」

「守備は、広がって穴がないようにした方がよかったね」

「ボールをとったらすぐに投げるようにしよう」

子ども達もルールになれ始めたところでしたが、どちらの小学校の子ども達も、残念な気持ちを持ちながら前期は終了です。後期が今から楽しみですね( ^-^)

「ラディッシュ王国」 ”間引き”大作戦

「ラディッシュ王国」 ”間引き”大作戦

先日植えた学校前花壇のラディッシュの葉が大きくなり、元気なラディッシュを見て「ラディッシュ王国だ」との声があがりました。

本当にたくさんのラディッシュが成長していましたが、理由を話し間引きを行いました。

子どもたちは「大きく育ってほしい。」との願いをこめて間引きをしていました。ただ、抜いたラディッシュをみて「もったいないな。」とポツリ。

新たな場所を探して「実験、明日みてみよう!」と再度植えていました。

また抜いたラディッシュの葉は食べられると聞いて「食べてみたい!」とおそるおそる食べてみましたが苦かったようです。

植物を育てる上で当たり前のようにしている間引きですが、子どもたちにとっては実験の場面になったり、新たな発見があったりと、たくさんの学びがある活動でした。

「かわい~」・・・都路中職場体験

「かわい~」・・・都路中職場体験

都路中学校から職場体験学習で4名が来校しました。小中一貫教育の柱の一つが「キャリア教育」です。なりたい自分の姿を明確にし、それに向けて努力する都路っこを育成します。

4名とも小学校の卒業生ですので、知っている子も多くいます。

はじめは校長室であいさつをしましたが緊張している面持ちでした。

しかし、担当学年の教室に入るとあっという間に子どもたちと打ち解けていました。中学生にとって低学年の小さい子どもたちは、新鮮に見えるようで

「かわい~」

と、ずーーとにこにこでした。いい子たちですね。

里山探索や体育、理科で小学生とふれ合い、先生方の仕事をみて学んでいました。

給食や清掃も児童と一緒に活動しました。

校長にも「先生(校長)をしていてうれしいことは。」などの質問を積極的にしていました。

休み時間には、鬼ごっこをするなど汗びっしょりになって小学生と遊んでいました。

そんな中でもさすがの中学生。「子どもたちには一人一人に個性があり、その子にあった接し方をしたほうが楽しい」ということを考えていました。

職場体験終了の時間となり、校長室で最後にあいさつをしました。

「先生方が多くのことを意識しながら授業をしていることがわかった。」

「子どもたち一人一人の性格をわかって対応したり声をかけたりすることがわかった。将来の夢として考えてみたいと思った。」

「いろいろな体験をしてたくさんのことを考えた。いい体験になった。」

などと述べ、貴重な多くの体験ができたようです。小学生や教職員にとっても素敵な時間となりました。

将来、ぜひ同じ職場で仕事ができるとうれしいなと感じた一日でした。

物語のおもしろかったところはどこかな?(3年 国語)

物語のおもしろかったところはどこかな?(3年 国語)

物語の場面の変化や、登場人物の気持ちの変化を学習してきました。最後には、自分がおもしろいなと思ったところを一人一人書きます。

さらに理由も併せて書きます。宿題でも授業中でも何回も音読しているので、子ども達は内容が頭に入っています。

書き終わった後は、一人一人発表をしました。

聞いている子は、自分と同じだな・違うなというところを聞き取ってまとめていきます。発表だけでは聞き取れなかった時には、最後に再び原稿を見せてもらってまとめました。

物語を読んで感想を書くということは、これから書く読書感想文にもつながる学習です。国語で学習したことを、生かせるようにしていきましょう( ^-^)

作戦が大切!~ハンドベースボール

作戦が大切!~ハンドベースボール

初任者研修のために、34年合同体育を行いました。

いつもは、葛尾小と合同で行うボールを使った運動です。今日は、初任研授業提供のため都路小のみで実施です。

まずは、準備運動として福島県全域で取り組んでいる運動プログラムを行います。

念入りに行ったので、うっすら汗をかくぐらいできました。

本時の学習の中心は、ゲームのルールを確認し、点をとれるよう作戦を立て協力して実行することです。

ゲームは、審判も子どもたちが行いルールを学びます。ソフトボールの経験者も3年生も一緒に学習するので自分たちで決めた特別ルールがあります。それを守りながら互いに声を掛け合い作戦を実行します。

試合を行ったあとはみんなで作戦がうまく実行できたかを振り返ります。そして、課題を次回の葛尾小との合同体育で改善していきます。

体育は、運動技能を高めることも大切ですが、他教科と同じように、自分で工夫し友だちと協力して学ぶということも大切です。

都路地区少年の主張大会

都路地区少年の主張大会

田村市少年の主張大会の予選を兼ねて、小中学校合同で少年の主張大会を開催しました。

地区健全育成協議会の皆様にも審査をお願いし、5名の発表に聞き入りました。

今回は,特別に4年生も来年の発表のために後方に参加しました。

発表の練習をして間もないので、まだまだの部分はありますが堂々と話す姿は立派でした。

小学校の部は、どちらも内容をしっかりまとめていて、甲乙つけがたい発表でした。厳正な審査の結果6年ほのかさんが代表として中央大会に臨みます。二人ともがんばりましたね!

コミュニティスクールスタート!

コミュニティスクールスタート!

先週、都路中学校において都路小中学校 第1回学校運営協議会が行われました。

田村市内小中学校すべてにおいて、地域が学校経営に参画し、協働する「コミュニティスクール」がスタートしています。

持続的な学校運営のためにも、地域の皆様のご協力とご支援が必要です。よろしくお願いします。

里山を学ぼう~森林環境学習①(1・2年)

里山を学ぼう~森林環境学習①(1・2年)

今年も森林環境学習の季節になりました。講師は昨年に引き続き、横田清美さん(きよちゃん)です。

学校の周りを歩きながら、虫や花、鳥などの生きものや自然のことを学びます。

土手や草むらなど何かいないか目を光らせて歩いていくと、紫色のホタルブクロの花を見つけました。

「昔は袋みたいな花の中に蛍を入れて遊んだから”ホタルブクロ”と言うんだよ。」

ときよちゃんに教えていただきました。

さらに、「どうして、花が下を向いていると思う?」と聞かれると、

「花粉があるから!」「ぬれないようにするため。」

とすぐに答えを言うことができる子がいました。花の知恵をよく知っていますね。

気になるものがあると、ぐーっと顔を近付けて、よく観察したり、分からないことはすぐにきよちゃんに聞いたりして探検を楽しみました。木に止まっている虫や葉っぱにできたこぶのようなもの、アリが群れになって幼虫を運ぼうとしているところなど、次々に興味深いものが見つかっていきます。

でも、中には触ってはいけない虫や植物もあります。きよちゃんが写真を見せながら教えてくれました。子どもたちも「さされたり、かゆくなったりしたら大変!」と真剣に話を聞いていました。

危険なものには気を付けながら、これからもたくさんのものを見て、考えて、学んでいきます!

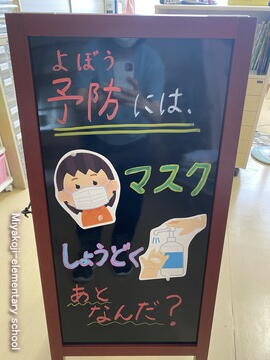

昇降口ボード(手洗い編)

昇降口ボード(手洗い編)

コロナウイルス感染症の予防の基本は「手洗い」です。

学校では、手洗いの大切さについて繰り返し指導しています。

石けんを使った手洗いをがんばっているためか、最近石けんの減りが早いです(*^O^*)

引き続き、学校でも感染症予防に努めていきます。

ご家庭でも手洗い・うがい、マスクの着用などの予防対策をお願いします。

カナチョロ、産卵!(2年)

カナチョロ、産卵!(2年)

今、2年生の教室には、生活科の学習で捕まえたカナチョロがいます。

そのカナチョロの飼育ケースに先日、異変が!

朝、子どもたちが飼育ケースの周りで歓声を上げていたので、何事かとのぞいてみると・・・

なんと、卵が産まれていたのです!!!(写真右下の白くて丸いものが卵です。5個ありました。)

そういえば、捕まえた時におなかのあたりが少しふっくらしていたので、「もしかして?!」と思っていたら、やはり産卵間近だったようです。

初めて見るカナチョロの卵にみんなびっくりして、大興奮でした。相当うれしかったようで、他の学年の子どもたちや先生方にもお知らせしていました。

でも、少し落ち着くと、

「卵からいつ赤ちゃんが産まれるんだろう?」

「どうやって世話をすればいいのかな?」

など、分からないことが出てきました。すかさず、図鑑を持ち出して調べようとする子どもたち。

卵が産まれたことで、さらにカナチョロへの愛着がわき、6人で世話の仕方や分担を話し合いながら、新しい命の誕生を心待ちにしています(^_^)

かみわざ!小物入れ★ 4年 図画工作

かみわざ!小物入れ★ 4年 図画工作

図画工作の大好きな4年生。何に対しても全力で取り組みますが、図画工作は格別です。下のような箱をたくさん作って、その箱の組み合わせを工夫して小物入れを作ります。

自由な発想で作りつつも、箱の組み合わせ方や小物が入るように考えて作らなければなりません。

グループになって作ることで、アドバイスをしたり、新しいアイデアが生まれたりします。

「どうやったのそれ!」「すごーい」

「ぼくはこうやろうっと」「ありがとう!」

こんな声がひっきりなしに聞こえます。

目標に向かって作品を作り、完成させた子どもたちの顔から、達成感が感じられました。

最後に作品の鑑賞会をして、友だちの作品の工夫を見つけていました。

「すごい!これどうやって小物いれるの?」

「作ろうって言っててものをほんとに作ってる!大変だったでしょ?」

友だちの作品を触る時にも、壊れないようにそっと触ったり、聞いてから触ったりと相手のことを考えながら見ていました。

朝の読み聞かせ ~聞き方に工夫を~

朝の読み聞かせ ~聞き方に工夫を~

水曜日の読み聞かせは、自分たちの担任ではない先生が教室に来る回でした。

これまでは、机に座って聞くという形がほとんどでしたが、今年は子どもたちとの距離を調整しながら、できるだけ自分が読むことと同じように、家庭での読書やお家の方の読み聞かせに近いようにと写真のような工夫がありました。

読書が好きになり、言葉の力を身につける都路っ子を期待しています。

家庭での音読や読み聞かせもお願いします。

「親切」と「おせっかい」~道徳3年~

「親切」と「おせっかい」~道徳3年~

初任者研修のために、道徳教育主任が授業提供をしました。

3年生が「わたし」のしたことを例に親切とおせっかいの違いに気づく学習です。

登場人物の行動が親切なのかおせっかいなのか「尺度」を自分の考えに合わせて示します。

自分の考えをノートにその都度書きながら、考えを深めていきます。

そして、授業の途中で子どもたちがみんな下を向いてしまいました・・・・・。ご安心ください。これは登場人物の気持ちを体で表現しています。

さらに後半を読んで、登場人物の行動が親切なのかおせっかいなのかを「尺度」に貼った自分の考えをもとに議論しました。

この授業では、価値「親切、思いやり」を学びますが、この時間の中で自分の考えを変える・・・ことがねらいではありません。対話を重ねることにより、自分の行動を振り返り、次第に納得して道徳の価値に近づいていけることを目指しています。

あと2回!合同体育!(3・4年)

あと2回!合同体育!(3・4年)

合同体育もあと2回となりました。いつものように準備運動をしたら「運動プログラム」をします。スキップは上に高く跳びました!

チームごとに作戦を立てます!ルールも変わったので、それに対応するように話し合いました。

葛尾小学校のみなさんは、学校でバッティングの練習をしてきたそうです。構え方も様になっていますね!

ボールをよく見て、どちらの方向に打つかも調整しながらバッターボックスに立ちます。

また新ルールでは、3年生は投げてもいいことになりました。これもうまく作戦に取り入れていきたいですね。

守備も、ルールが変わりました。円の中に全員が入るのではなく、ボールを取った人が入るか、取ったボールを受け取る人を一人置くか、となりました。円の中に入った人は、内野から外野に移動して、外野からは動けません。

次回は、バッターとしての役割、守備のやり方など、チームで考える作戦タイムが重要になりそうです( ^-^)

6年生劇場~体のつくりとはたらき~

6年生劇場~体のつくりとはたらき~

木曜日のすずらん集会は6年生の発表でした。

「何を発表しようね~。」

「理科で学習した体のつくりとはたらきを劇にするのはどう?」

発表の内容は自分たちで決めました。

『血液のはたらき』と『食べ物の行方』の2つのグループに別れました。

原稿や小道具は自分たちで話し合いながら作り、全てオリジナル!

「下級生に楽しんでもらいながら、学習したことを伝えたい!」と、空いた時間を使って今日まで練習を重ねてきました。

まずは『血液のはたらき』についての発表です。

「今日は先生の体の中を見てみよう!」

「ぼくは心臓。血液を送り出しているよ!」

「ぼくは赤血球。生きるために必要な酸素を運ぶよ!」

「ぼくは白血球。ばい菌やウイルスから守っているよ!」

臓器や細胞が体の中で楽しそうにはたらいていました!

次は『食べ物の行方』についてです。

「私は胃!私の中の消化液が食べ物を消化しているよ!」

食べ物が口から入り、食道を通り、胃、小腸、大腸、肛門へと旅をしました。

小道具の工夫や小腸の長さに関するクイズもあり、とても分かりやすかったです!

「人間の体って、、、すごいね~!」

「人間の体って、、、うまくできてるね~!」

下級生や先生方に笑って楽しんでもらい、自分たちでも大満足!

6年生の発想力と団結力に感心です。

本当にすばらしい出来でした!6年生、お疲れ様(^o^)

糸のこスイスイ(5年)

糸のこスイスイ(5年)

5年生は「電動糸のこぎり」にはじめて挑戦しています。

用意するところから使い終わるまで安全に気を付けながら行います。

「がたがたいうよ!」「すっごいはやく切れるね」など、はじめての糸のこぎりに興奮しながら取り組みます。

木の板をまっすぐ、ゆるいカーブ、ジグザグにと思い思いの形に切っていました。

その後、色を塗り、組み立てていきます。色の塗り方も、少し上から水滴を落とすようにして模様を付けるなど工夫が見られました。

どんな作品が出来上がるのかお楽しみに!

新体力テスト(3・4年)

新体力テスト(3・4年)

今年の新体力テストは、外の種目からスタートしました。まずは、ボール投げです。運動プログラムでも投げ方の練習は取り入れています。ねらいを定めて、ステップを踏んで勢いを付けて投げます。スポ少でソフトボールに慣れている子ども達は、いい記録が出るように目標も高く持っていました。

どの種目にも、始めに目標を立てて取り組みます。昨年よりもいい記録を目標にする人もいれば、記録に点数が付きますから、その点数を目標にする人もいます。

立ち幅跳びは、腕を振って、タイミングよくジャンプし、着地します。後ろに倒れて記録が短くならないようにも気をつけました。

次は、屋内の種目です。まずは、5・6年生の力を借り、20メートルシャトルランの回数を数えてもらいます。スタート前は、みんな緊張の面持ちです。

どんどん速くなる音楽に合わせて、20メートルを往復します。自分の持久力に挑戦しました!

次は、長座体前屈です。息を吐きながら柔軟性を測定します。体が硬いと思った人は、お風呂上がりに毎日ストレッチをするといいかもしれませんね!

上体起こしもがんばりました。ペアになって、やる人・押さえる人に分かれます。押さえる人もなるべく動かないように必死です。この種目では、腹筋の力が試されました。

他にも、握力や反復横跳びなど全部で8種目行いました。終わってからは、自分がめあてを達成できたのか、点数はどのくらいになったのか、それぞれのクラスで確認しました。今年の結果を来年への目標につなげ、足りない力は今年の内から伸ばしていきましょう( ^-^)

環境にやさしい学校にするための提案書を作ろう(6年)

環境にやさしい学校にするための提案書を作ろう(6年)

エネルギー、資源、森林、食料、水、電気・・・

地球は今様々な問題を抱えています。

それを解決するために自分たちでできることはないかを考え、グループで『提案書』を作ることにしました。

まずは現状や学校の問題点を洗い出します。

「そういえば、水が出しっぱなしの時があるよ。」

「給食の食べ残しが多いかも。」

「世界で見ると、森林は減少しているんだね。」

自分たちで分からないことは、インターネットや本の資料を活用して調べます。

読み手が納得できる提案書を作るためにがんばっていきましょう!

体力はどのくらい?(1・2年)

体力はどのくらい?(1・2年)

体力テストを行い、1・2年生も自分の記録に挑戦しました。

校庭では、50m走、ボール投げ、立ち幅跳びの3種目を行いました。

腕をふって前を見て全力で走ったり、遠くの目標物を見てひじを引いて投げたりするなど、すずらん集会で健康委員会から教えてもらった「こつ」を意識しながら、少しでもいい記録が出るように頑張っていました。

体育館では、シャトルランや握力などに挑戦です。

シャトルランで長く走るのは、1・2年生にとってなかなか大変です。すみか先生も一緒に走りました。汗だくで一生懸命走る姿に、みんなが声援を送ってくれました。それが走る力に変わり、記録が伸びた子もいました!!

全部で8種目のテストに挑戦し、最後まで力を出し切って疲れただろうな・・・と思いきや、昼休みは思い切り体を動かして遊ぶ、元気いっぱいの子どもたちです(^_^)

体力がつくには日頃の積み重ねが大事なので、体育の時間や休み時間、遊びの中でもいろいろな動きに挑戦させていきたいと思います。

ラディッシュ植えました!(3・4年)

ラディッシュ植えました!(3・4年)

今年もラディッシュ(二十日大根)を育てる季節になりました!昨年は、収穫したものを全校児童でいただきました。今年はどのくらい収穫できるか楽しみにしながら蒔きました。

花壇にくぼみを作り、そこへ種をまきます。そして、上から土をかぶせます。

植え終わった後は、4年生が水をかけてくれました。大きく育つようにみんなでお世話をしていきましょう!

ラディッシュを植えた後は、3・4年生も植えたさつまいもの様子を畑に見に行きました。畑の周りには雑草が生えていたので、みんなで抜きました。さつまいもも大きく育って、秋にたくさん収穫できるといいですね( ^-^)

食べものの働き(中学年)

食べものの働き(中学年)

給食センターの菅野こふみ先生と一緒に、食べ物の働きについて学習しました。

食べ物は働きによって「赤」「緑」「黄色」に分かれます。

事前アンケートから分かった3・4年生の苦手な食べ物(「なす」「ピーマン」「トマト」などの野菜)は病気を防ぐ大切な働きをもっていることを知り、

「えー!ちゃんと食べないとコロナになっちゃう。」

「ぼくはいつも食べてるから風邪ひかないよ!」

「残さないようにしないと・・・」

と、自分の食生活を見直す児童の姿がみられました。

「食べる力」=「生きる力」です。

バランスよく食べて、病気に負けない強い体をつくってほしいと思います(*^_^*)

食事のマナーを守ろう!(低学年)

食事のマナーを守ろう!(低学年)

田村市学校給食センターの菅野こふみ先生をお招きし、1・2年生が食事のマナーについて学習しました。

先生から食事中のマナーにどのようなものがあるか尋ねられると、

「立ち歩かない」「あいさつをする」「姿勢をよくする」

などたくさんの意見が出ました。

「お箸を上手に使うこと」も大切な食事のマナーだということ学び、正しい使い方を先生に教えてもらいながら実践です!

消しゴムやスポンジ、大豆をつまむ練習をしました。

「難しい~!」

「ぼくは家でも練習してるからできるよ!」

「ぎゅ!って力を入れてつかむとできたよ」

と楽しみながらお箸の練習をすることができました。

みんなが気持ちよく食事をするために、これからもマナーに気をつけて食べようね(*^O^*)

「鯛の煮付け」~愛媛県応援献立~

「鯛の煮付け」~愛媛県応援献立~

今日は高級魚「鯛の煮付け」が登場です。白身魚ですが、食べ終わった後にも鯛の香りがずっと残っています。とても美味しくいただきました。

この献立は,愛媛県の生産者のみなさんから、コロナウィルス感染拡大の影響で,外食が減り,売れなくなってしまった「鯛」を無償で給食に使ってもらいたいと届けていただいたものです。

愛媛県の生産者のみなさんに感謝し、コロナウィルス感染が早く終息することを願って美味しくいただきましょう!

タブレットの使い方を知ろう!(1年生)

タブレットの使い方を知ろう!(1年生)

1年生もいよいよタブレットを使った学習が始まりました。

子どもたちは、授業前からワクワクしている様子。ICT支援員の方にもお越しいただいて、授業のサポートをしていただきました。

今回は、「タブレットの使い方を知ろう」をめあてに、カメラとビデオ機能の使い方を学習しました。実際に、友だちや教室の写真を撮る中で、子どもたちは様々なことを発見!

「こうすると見えている人が巨人になります。」

「ここを押すと、撮った写真を見ることができます。」などと、

ズーム機能や撮影した写真を見る方法も子どもたちが発見しました。そして、友だち同士で教え合ったり、相談したりしながら使い方を覚えていきました。

子どもたちののみ込みの早さにびっくりです。

最後は、ビデオ機能を使ってそれぞれが撮影した動画を観て大爆笑!楽しみながら学ぶことができました。

次回は、タブレットを使って国語や算数のドリルにも挑戦します。がんばるぞ!

ふくろの中には?どんな世界が広がっているのかな?(3年 図工)

ふくろの中には?どんな世界が広がっているのかな?(3年 図工)

紙袋の中に自分が想像した世界を作ってみよう、というめあてで作品を作りました。

材料を組み合わせたり、切ったり、貼り付けたり、想像した世界を表現しようと一生懸命です。

学校にある材料もどんどん活用します。紙袋に穴を空けたり、テープを貼ったり、モールをボンドで付けたり、絵の具で色を塗ったりと工夫を凝らします。

作品ができると

「ここがお風呂で、寝るところがあって・・・」

「袋の外には、洗濯物を干すところがあります」

「ここはテレビです!電波をキャッチするところも作りました!」

「すずらんテープで、カーテンのようなものを作りました!」

「紙袋の穴を空けて、出入りできるようにしました!」

「豪華なおうちなので、大きなテレビを2台設置しました!」

と、作品に込めた思いを発表しながら、見せ合いました。

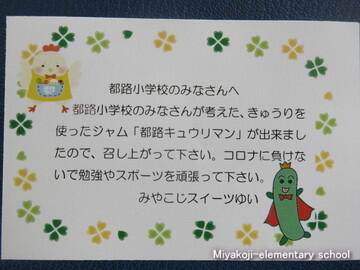

都路町商工会様よりプレゼント!

都路町商工会様よりプレゼント!

都路町商工会で生産販売している「都路キュウリマン」ジャムが今年もできあがりました。

開発者の都路小学校の子どもたちへと、一人ずつ「都路キュウリマンジャム」とゆいのクッキーをいただきました。

代表で6年げんきくんが受け取り、6年生みんなで記念撮影!

商工会の皆様、ゆいの皆様ごちそうさまです!

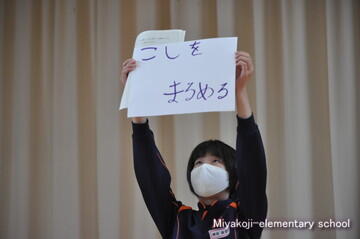

スポーツテストのコツは?みんなでがんばるぞ!(すずらん集会)

スポーツテストのコツは?みんなでがんばるぞ!(すずらん集会)

今日のすずらん集会は健康委員会の発表です。

来週に行われるスポーツテストに向けて、みんなでいい得点をとることができるように、それぞれの種目の『動きのコツ』を調べて、発表しました。

握力「声を出す!」「強く握る」

上体起こし「あごをひく!」「こしをまるめる!」

ポイントと一緒に健康委員会のお兄さん、お姉さんが種目の様子を実際にやって見せてくれました。

「今日、発表したコツを生かして、本番もがんばりましょう!」

「おー!」

感想発表では、

「コツが分かりやすかったです。」

「長座体前屈が苦手なので、今日のコツを意識して、本番もがんばりたいです。」

など、率先して自分の考えを話す姿、とても素敵ですね!

健康委員会さん、分かりやすい素敵な発表をありがとうございました!

みんなで自己ベストを目指してがんばりましょう(^o^)

長~い「長さ」をはかるには?(3年 算数)

長~い「長さ」をはかるには?(3年 算数)

算数の学習では、長い長さをはかるにはどうしたらいいのか、の学習をしています。1・2年生の時には、30センチと1メートルのものさしを使って長さを測ってきました。しかし、長い長さをはかるときには、ものさしを使うのは大変そうだ、と気付きました。

そこで、新しく登場するのが「まきじゃく」です!

このまきじゃくを使って、様々な長い長さをはかってみました!

まずは、学校の中から!教室内やホールの長さ、ベランダにも目をつけてはかりました。

まきじゃくには、0があるものとないものがあります。まきじゃくによって使い方に気をつけています。また、めもりの読み方は、ものさしとおなじであると分かりました。

次に、校庭に出て様々なものをはかります。

まるいものでも、まきじゃくだとはかれますね!便利さにも気づけました!

普段、何気なく使っている遊具も、高さや長さをはかってみると、予想した長さより長かったり短かったりすることが分かって、面白いですね( ^-^)

次の時間は、もっと長い長さを表す単位について学習していきます!

”対比”して表現するって?! ~4年国語~

”対比”して表現するって?! ~4年国語~

今年度の教員研修が始まります。第1回授業研究は、4年国語です。

明日の授業公開に向けて、これまで4時間の授業を行いました。今日は、教材文「アップとルーズで伝える」の段落の構成を読んでいきます。

学習のめあては、前時に確認済みです。家庭学習では、各段落に書かれている内容に見出しをつけることをがんばってきています。そして音読も毎日練習することになっています。

授業でも、必ず音読を行います。今日は、縦の列ごとにグループ読みをしました。

しっかり読んでくる子は、学習内容の理解もよく、意欲的に課題を解決しようとする姿が見られます。

全員で一斉に同じことをする授業形態もありますが、各グループに分かれ、どの文章が大切か、どこからそう考えるのかを話し合うことも適宜取り入れます。

そして、黒板いっぱいに掲示した教科書の文をみんなで確認しながら、段落の小見出しを考えます。

家庭で課題を確認してきた子どもたちは、積極的に挙手をし、友だちと話し合います。

そして、授業の後半には、各段落のつながりを図に表してみます。前の教材で経験済みなので、いろいろな意見を出しながら対話を重ねます。オープンスペースも活用します。

さあ、みんなの考えを一斉にオープン!

おー、みんな同じです・・・・しかし、先生は違いました!

「対比されている段落は、一つではなく二つじゃない?」

「そうか!」

先生の提案に納得しながら、子どもたちは自分たちで考えることができた喜びをノートにまとめることができました。

明日5校時に全教員が参加して授業研究を行います。中学校の校長先生、国語科の先生にもご参加いただけることになりました。

マリーゴールド

マリーゴールド

地域の方からたくさんの花苗をいただきました。

子どもたちの学ぶ環境と心が豊かになるようにと花苗を毎年寄付してくださっています。

今年度は、環境・ボランティア委員会が代表して苗植えをしました。

子どもたちも「都路っ子のために」との気持ちを受け、一本一本、大切に苗を植えました。

毎日の水やりをしっかり行って、たくさんの花が咲くようにしましょう。

きれいな花が咲くのが楽しみですね。

「躍動!」~全国小学生陸上県中(田村)予選会より

「躍動!」~全国小学生陸上県中(田村)予選会より

葛尾小との合同体育!(34年)

葛尾小との合同体育!(34年)

6月にスタートした合同体育も回数を重ね、葛尾小学校の子ども達との活動も一つの学級のようになってきました。

ハンドベースボールは、チームに分かれて作戦会議です。

前回までは、手でボールを打っていましたが、今回からはバットで打ってみることになりました。使い慣れていない児童もいるので、練習が必要では?という声も出てきました。

チームの相談のあと、いよいよ試合開始です!

バッターボックスに入る前に一度素振りをします。ボールの高さも確認できますね。

守備についている方も、じっとボールを見つめます。

守備は、ボールをキャッチしたら、体育館真ん中の青いサークルの中に入り座ります。チームワークが大切になりますね。

しっかり構えて、狙いを定めて打ちます!

最後のチームごとの反省を聞くと、新しく追加された「打った後に、バットをかごに入れる」というルールを忘れてしまい、もったいないアウトになった人がたくさんいました。

「次は、チーム内で声をかける」という目標を持てたので、がんばりましょう( ^-^)

表彰 全国小学生陸上県中予選会

表彰 全国小学生陸上県中予選会

土曜日の予選会で8位入賞までの選手に賞状の伝達を行いました。

9名は7月4日(日)に福島市あづま陸上競技場にて開催される福島県予選会に参加します。

県内各地区の予選を勝ち上がった選手と高いレベルで競えることは、きっと将来に向けてよい体験となります。

県大会まで、放課後に練習を行います。全力を尽くしてがんばってください。

同時に、スポ少ソフトの県大会出場、バレーの県中大会準優勝と県大会出場に対しても大きな拍手

「たくさん本を読んでね」 ~情報委員会~

「たくさん本を読んでね」 ~情報委員会~

6月の情報委員会の活動は、「本の紹介」をします。一人一人本を選んで、その本についての紹介文を書き進めました。

「書き始めはこれでいいかな。」

「終わり方は、みなさん是非読んで見てください!がいいかな。」

考えながら取り組みます。

6年生は、自分のことだけではなく、下級生のことも気にかけてくれます。大事なことですね。そうして、次の学年の時には、自分たちが下の学年に対して気を配れるようになって欲しいと思います。

書き終わったものは、6年生にチェックしてもらいます。おすすめをした本を、誰かに手にとってもらえたらうれしいですね( ^-^)

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp