カテゴリ:科学が好きな子

どうやったら雲はできるの?(科学実験講座)

本日、5・6年生は科学実験講座で「雲のでき方」について学習しました。

昨年度同様、福島大学の平中教授にお越しいただき、実験を行いました。

普段よく目にしている雲ですが、食べたり触れたりすることはできません。ペットボトルでどうやったら雲を作れるのか、試行錯誤しながら実験を重ねました。

「たくさん空気を入れてパンパンにしてみました!」「ペットボトルに入れる水の量を変えてみよう!」「線香の煙を入れると、雲ができやすい!」「ペットボトルを振ってみるのはどうだろう?」など友達と話し合いながら、条件を変えていきます。

ペットボトルの中の空気を圧縮すると温度が変化することや、ペットボトルの中に入れる液体を変えてみることで雲ができやすくなることを学び、さらに実験に取り組みます。

雲ができやすい条件を探りながら、作っていくと、、、

「できた!」

ペットボトルいっぱいに雲を作ることができました。中には10分も消えない雲ができた班もいました。

「何かできるコツがあるはずだ!」と友達と協力して、試行錯誤する姿は一流の科学者のようでした。

これからも多くのことを学んでいきましょう!

ドローン教室

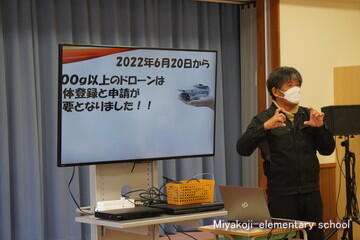

本日、5・6年生は慶應義塾大学SFC研究所の南先生にお越しいただき、ドローン教室を受講しました。

子どもたちは普段からおもちゃのドローンで楽しんでいた子もいますが、実はドローンは空を飛ぶ物以外にも地上を走る物、水中を探査する物などたくさんあると知り驚いていました。また、100g以上のドローンは、飛ばすために車体登録と申請書が必要なことにもビックリしていました。

その他にもドローンの操作方法も学び、その後、校庭で実際に飛行している様子を見せていただきました。

休み時間も重なったことで、全校児童がドローンが飛行する様子を見ました。「かっこいい!」「あんなに大きいのに飛ぶなんてすごい!」「はねがたくさん回転している!」「高くまで飛んだ!」「ドローンから見ると都路って小さく見える」など子どもたちも大興奮です。

5・6年生はドローンの操作も体験しました。家で持っているおもちゃのドローンとは操作方法が異なっていて難しそうにしている子もいましたが、みんなが目を輝かせながら、楽しく学ぶことができました。

回れ、まわれ、マワレ!

回れ、まわれ、マワレ!

1年生が作った風車は、いろいろな模様がついています。

作ることも楽しいのですが、回してみなくちゃ!

校庭に出てみますが、あいにく風が弱い日でした。

それじゃぁ、風を受けるように『自分が走る』!!!!

この活動は、図工や生活科のねらいですが、実は3年生の理科にもつながる大切な体験です!

全身で風を感じてね(^o^)

最先端の科学にふれる…科学実験教室(5・6年)

最先端の科学にふれる…科学実験教室(5・6年)

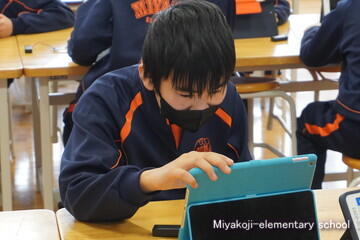

2・3校時、福島大学の平中先生を講師にお迎えし、5・6年生への科学実験講座を行いました!「micro:bit」を使ったプログラミングに挑戦します。

様々な模様に光ったり、数字が出てきたりと子どもたちは興味津々です!

友達と協力しながら、ブロックを上手く組み合わせプログラミングを頑張りました。

子どもたちは、あっという間に使いこなし、画面に文字を表示させたり、ボタンを押すと校歌が流れるようにしたりしていました。

「このブロックをつなげると音が流れるよ」

「温度をはかれるようにするにはどうしたらいいだろう?」

など、学んだことからどんどん活用をしていきます。

授業の後半では、2つのmicro:bitの無線機能を使って、宝探しゲームを行いました。

探知機がお宝に近づくと、画面にランプがどんどん表示され、その色が増えていきます。

自分たちがプログラミングした物を使ったことで、より楽しんで活動できました。

授業後の子どもたちは、

「プログラミングで何でも作ることができるね」

「プログラミングでもっと作ってみたい!」

と、科学と生活を関連させたプログラミングに興味をもつことができた1日でした。

月食

月食

見えました!もうすぐ最大食になり、赤銅色の満月になります!

明日は”月食”が見られるかも!?

明日は”月食”が見られるかも!?

11月19日の夕方から宵にかけて部分月食が見られます。今回はほぼ皆既月食に見える、たいへん深い部分月食となります。お天気がいいことを願っています。

「ほうしゃせんって、なあに?」

「ほうしゃせんって、なあに?」

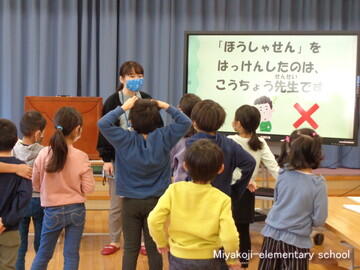

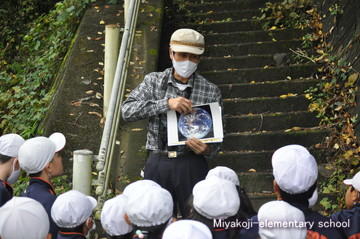

1・2年生は、放射線についての学習を行いました。

東日本大震災当時は生まれていない子どもたちなので、よく知らないことが多く、都路診療所の菅野先生や放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターの方々にお越しいただき、話を伺いました。

震災当時の都路の様子を写真で見て、

「えっ、これ都路?」

「道路がぐちゃぐちゃだ」

と、びっくりしながらも、真剣に話を聞いていました。

放射線に関する紙芝居や〇✕クイズもありました。

「ほうしゃせんは目に見えます。〇か✕か?」

みんなが選んだのは✕。中には〇の子も。さて、答えは・・・✕

正解した子は「やったー」と大喜び。楽しみながら、放射線について学んでいきました。

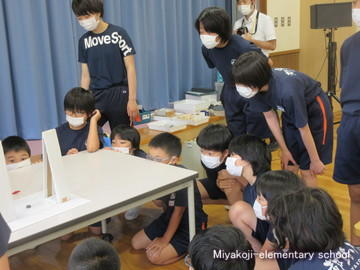

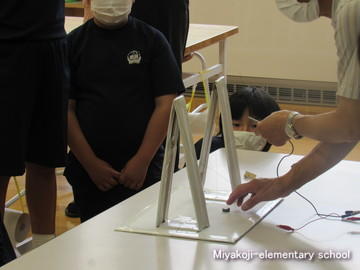

目に見えない放射線を霧箱を使って観察です。白い筋が飛び交う様子に、みんなじっくり見入っていました。

「雲みたい」

「また、シュッと通っていった」

見えないものが見える不思議さに感動しますね!

放射線の話は言葉などが難しいことも多いですが、低学年の子どもたちにも分かりやすいように様々な形で学習しています。

最後には、「家で野菜を作っているけど、それは食べても大丈夫ですか?」など1・2年生なりの疑問もわいてきて、質問していました。

震災のことや放射線のことを、少しでも覚えておいてほしいと思います。

キャベツの苗植え~来年のために~

キャベツの苗植え~来年のために~

2年生がキャベツの苗を植えました。

今回、苗を植えたのは来年度の初めての理科学習への準備です。

3年生理科では、チョウの卵、幼虫の観察を行います。チョウが卵を産み、幼虫が育つように観察しやすい場所にキャベツを植えて準備します。

少しずつ、来年への準備が始まっています。

『水に浮く』って? ~科学実験教室3・4年~

『水に浮く』って? ~科学実験教室3・4年~

28日(火)の2・3校時目に、福島大学から村上正義先生にお出でいただき、科学実験教室を行いました!

「何やるのかな?」「楽しみ!」と始まる前から興味津々でした。

講師の方がお話し・実験を始めると釘付けです!!

「何の野菜が浮くのか・沈むのか」という質問に対して、「すき間がある」「水分が多いから」と自分の考えを理由とともに述べていました。「なぜなのか?」と考えることは大切ですね

1円玉を何個浮かべることができるか、グルーブで対抗しました。みんな、真剣な表情で取り組んでいます!

勝ったのは・・・31個浮かべることができた3年生でした

授業の終わりには、今後もこのような勉強をしたいと述べていました。理科の学習への意欲が高まっているように見られました!他の学習への意欲も高めていけるように、支援していきたいと思います。

たくさんの生き物に囲まれた都路っ子

たくさんの生き物に囲まれた都路っ子

昨日、今日と、教室には子どもたちがお家から持ってきたたくさんの虫かごや飼育箱が並びました。

夏休みに家庭で育てていた生き物や学校で見つけて捕まえた虫たちがたくさんいます。

都路小学校は自然に囲まれた緑豊かな環境にあります。校庭に出れば、たくさんの虫や生き物と出会えます。

授業でも自然と触れあったり、観察したりする時間がたくさんあります。今日の理科の授業でも校庭にある草むらや池を観察しました。

これからも地域の自然から学び、科学的な目を育てていきます。

メダカを放流

メダカを放流

学校の校庭には、池があります。これまで金魚が放されていました。

メダカを飼育している本校ですが、金魚がいるため、この池にはメダカを放してはいませんでした。

しかし、今年はメダカも増えてきたことから、26日に担当がメダカの一部を池に放流しました。

水を入れる水源がないので、天水だけで生き延びている魚の中に新たにメダカが加わりました。池のボウフラをたくさん食べて、蚊に刺される子どもたちが減ってくれるといいなと思っています。

科学教育プログラム実践論文がんばるぞ!

科学教育プログラム実践論文がんばるぞ!

都路小学校はこれまで2年連続してソニー教育財団「子ども科学教育プログラム」実践論文に応募し、奨励校をいただいています。

今年も〆切の8月末に向けて、執筆が始まります。

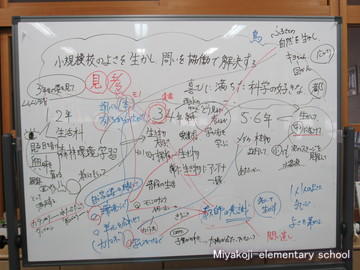

研修主任と教頭を中心に、これまでの実践を洗い出し、都路っ子のめざす「科学が好きな子ども」へどのように近づけようとしてきたかを考えます。

みんなの実践を聞き、新たにインスピレーションを受けて気づくこともたくさんあります。

話し合いが終わったあとも、そこここでまだ熱い討論が・・・。

私たちの構想を書いた板書も今回は特別に大公開します!?

暑い夏、燃えるぞ!

休み時間になると…Dash!

休み時間になると…Dash!

このところ2校時が終了すると、校庭をダッシュしていく子どもたちの姿がたくさん見られます。

この日は、123年生が捕虫網を持って土手側に猛烈ダッシュ!

自然と一体になっている都路小は生き物がたくさん見られます。先日の森林学習で、きよちゃんから教えていただいたことや理科、生活科での学びによって毎年この時期は、教室もたくさんの生き物であふれます。

うれしそうに探していますが、あとでちゃんと自然に帰す心優しい都路っ子です。

GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~

GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~

6日の夕方、JAXA主催の「GIGAスクール特別講座~君も宇宙へ!~」がオンラインで開催されました。時間が決まったのが直前でしたので急遽お知らせいたしましたが、たくさんの子どもたちが集まりました。

宇宙飛行士の油井さんのお話や「無重力状態では、水はどんな形になるか」などクイズを全国の子どもたちと一緒に考えました。

また、国際宇宙ステーションと通信のつながる午後6時からは、現在船長として滞在している宇宙飛行士の星田さんとLIVEでつながり、子どもたちの質問を実際にステーションの中で実験することになりました。

問題は「宇宙ステーションでコーヒーとミルクをあわせるとどうなるか?」です。地上ではコーヒー牛乳になって美味しくいただけますが、さて?!

何度か失敗しましたが、3回目で成功!結果は ↓ このようになりました。

無重力の中では、こんな不思議な状態に!科学っておもしろいですね!

その他、水が貴重なこと、電子機器に水がつかないように細心の注意を払うこと、筋力が落ちるので毎日2時間トレーニングをすることなど、たくさんのことを学びました。

6年生は、担任といっしょに今日の感想を話しています。

夏休みの理科作品展に向けて

夏休みの理科作品展に向けて

7月に入り、夏休みも目前に迫ってきました。

夏休みのコンクールの1つとして「自由研究」があります。

自由研究の進め方やまとめ方などの参考になれば・・・と思い、昨年特選をとった作品などを借りて昇降口前のホールに並べました。

すると、何事にも興味・関心のある都路っ子は登校するとすぐにそれを見つけ、じーっと眺めていました。

「この研究、おもしろいね!」

「こうやってまとめるといいのか~。なるほど。」

ポイントを吹き出しで貼りました。

なお、夏休み前に今年度リニューアルした自由研究の手引きを配布します。

その中には、より詳しく自由研究のテーマの決め方や研究の流れ、まとめ方のポイントが載っています。

お子さんと一緒に目を通していただき、ぜひ役立ててください!

身のまわりをよ~く見つめてみると「なぜ?」「どうして?」がたくさんあるはずです。

そんな問いを見つけてわくわくする自由研究ができるといいですね。(^o^)

3・4年森林環境学習

3・4年森林環境学習

6月30日(水)2/3校時に中学年の森林学習を行いました。講師に昨年度もお世話になった横田清美さんをお迎えし、活動しました。学習では学校周辺を散策しながら、植物や昆虫を探しました。

植物では、黄色い液で毒のある「クサノオウ」やよごれた硬貨をきれいにする「カタバミ」、強いにおいを持つ「ドクダミ」などの説明をしてもらいました。また、動物の死骸をきれいにする虫なども見つけ、紹介してもらいました。

枝に擬態したクモを見つけ、「わあ、本当だ。木の枝みたい。」「このクモすごい。」などの声が聞かれ、生き物の不思議さに気づいていました。

昆虫は普段から興味を持っている子どもたち。3年生は、クワガタやカマキリ、バッタの幼虫などをとってきて虫かごで飼育しています。虫かごにすみかを作ってあげて、熱心に世話しています。

今回の学習で見つけた動植物は、タブレットで写真に撮り、記録しました。学習したことをまとめて掲示する予定です。

「これ 何という虫ですか?」「それはね。・・・」

「見つけた!写真撮って」

「クワガタがいたよ。あれ?死んでる。」

「ラディッシュ王国」 ”間引き”大作戦

「ラディッシュ王国」 ”間引き”大作戦

先日植えた学校前花壇のラディッシュの葉が大きくなり、元気なラディッシュを見て「ラディッシュ王国だ」との声があがりました。

本当にたくさんのラディッシュが成長していましたが、理由を話し間引きを行いました。

子どもたちは「大きく育ってほしい。」との願いをこめて間引きをしていました。ただ、抜いたラディッシュをみて「もったいないな。」とポツリ。

新たな場所を探して「実験、明日みてみよう!」と再度植えていました。

また抜いたラディッシュの葉は食べられると聞いて「食べてみたい!」とおそるおそる食べてみましたが苦かったようです。

植物を育てる上で当たり前のようにしている間引きですが、子どもたちにとっては実験の場面になったり、新たな発見があったりと、たくさんの学びがある活動でした。

里山を学ぼう~森林環境学習①(1・2年)

里山を学ぼう~森林環境学習①(1・2年)

今年も森林環境学習の季節になりました。講師は昨年に引き続き、横田清美さん(きよちゃん)です。

学校の周りを歩きながら、虫や花、鳥などの生きものや自然のことを学びます。

土手や草むらなど何かいないか目を光らせて歩いていくと、紫色のホタルブクロの花を見つけました。

「昔は袋みたいな花の中に蛍を入れて遊んだから”ホタルブクロ”と言うんだよ。」

ときよちゃんに教えていただきました。

さらに、「どうして、花が下を向いていると思う?」と聞かれると、

「花粉があるから!」「ぬれないようにするため。」

とすぐに答えを言うことができる子がいました。花の知恵をよく知っていますね。

気になるものがあると、ぐーっと顔を近付けて、よく観察したり、分からないことはすぐにきよちゃんに聞いたりして探検を楽しみました。木に止まっている虫や葉っぱにできたこぶのようなもの、アリが群れになって幼虫を運ぼうとしているところなど、次々に興味深いものが見つかっていきます。

でも、中には触ってはいけない虫や植物もあります。きよちゃんが写真を見せながら教えてくれました。子どもたちも「さされたり、かゆくなったりしたら大変!」と真剣に話を聞いていました。

危険なものには気を付けながら、これからもたくさんのものを見て、考えて、学んでいきます!

今夕は”皆既月食”

今夕は”皆既月食”

26日夕方、東の空から上る満月は地球の影に入り赤銅色の皆既月食が始まります。

国立天文台「ほしぞら情報」より

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2021/05-topics03.html

お天気を期待しています。

どこの空気が雲ができやすい?~科学実験教室~(高学年)

どこの空気が雲ができやすい?~科学実験教室~(高学年)

上手に雲を作ることができるようになったところで、平中先生から

「学校で一番雲ができやすいのはどこの空気だろう?」

と、問いかけがありました。さあて?ペアで話し合って考えます。

「空気が冷えると雲ができたから、冷蔵庫とか冷凍庫とかどう?」

「加湿器の近くの空気は水蒸気がいっぱいだから雲ができやすいと思うよ。」

体験と結びつけて予想を立てます。

ペアになって、学校のあらゆるところに空気を集めに行きました!

集めた空気を使って雲を発生させました。結果は・・・冷蔵庫など冷えている空気を集めたグループは長い時間雲を確認することができていたようです。

この理科実験教室を通して、雲が発生する仕組みや予想を立てて課題を追究する学習を経験することができました。子どもたちの新たな発見をしたときのキラキラとした目、とても素敵でした。

「雲をつくろう!」~科学実験教室(5・6年生)

「雲をつくろう!」~科学実験教室(5・6年生)

科学実験教室の講師として福島大学より平中先生にお越しいただきました。

今日の実験のテーマは「雲」です。

「雲さわったことある?」

「ないです!」

「手が届きません!」

ということで、まずは雲を発生させる実験を行いました!

炭酸キーパーを使ってペットボトルに空気をためていきます。

たまった空気を抜くと・・・

『ポンッ!』

なんと一瞬でペットボトルの中に『雲』が現れました。

炭酸が抜けないようにするためのポンプを使って実験開始!ペットボトルの温度や固さを確かめながら雲を発生させていました。空気中のほこりやちりに水蒸気がくっつき、まとまることで雲がよりはっきりと見えるんですね。道具を使った先生の説明に、「なるほど~」と子どもたちは納得していました。

「さわれましたよ~!」

繰り返しやっていく中で、子どもたちも上手に雲が作れるようになりました。

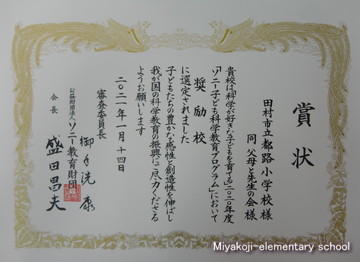

ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」表彰伝達

ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」表彰伝達

ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」の表彰を行い、賞状を本校の理科主任へ渡しました。

今後も科学の好きな都路っ子をめざしていきます。

「磁石と電気」~科学実験教室(3・4年)

「磁石と電気」~科学実験教室(3・4年)

3・4年生の科学実験教室を開催しました。8月に引き続き2回目となります。

今回も、福島大学人間発達文化学類の村上先生を講師にお招きし、「静電気」について考えました。

村上先生の演示で、風船がホワイトボードについてしまう様子を見ると、子どもたちはすぐに「静電気」と答えていました。

そこで、理科の電気や磁石の学習を振り返りながら、「同じ極同士は退け合い」、「違う極同士は引き合う」関係から、静電気の性質を考えました。

アルミやスチール缶が静電気の風船を近づけると転がる様子を見て、

「あれっ????? 磁石はアルミにつかないよね?」

「鉄だけだよね??」

と、学習したことを忘れずに生かしながら話し合う様子から、学び合う都路っ子のすばらしい姿が見られました。

また、流れる水に風船を近づけると、水が動く様子を見て「驚き」と「どうしてだろう」と感じる児童が多く、静電気の持つ力を実感していました。

最後に静電気の性質を利用したおもちゃ作りを行い、とても楽しい科学実験教室となりました。

「え~! すごい! 作りたい やってみたい」

子供たちの心は、 静電気で浮く 「ふわちゃん」に釘づけ!です。

「うまくうかない❕ むづかしいなあ」

「いっぱいこすって、たくさん静電気を起こすぞ!」

あらあら・・・「静電気のすずらんテープが顔について離れない!」

楽しく笑顔あふれる学習となりました。

祝 ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」受賞

祝 ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」受賞

7月にHPでお知らせしていました「ソニー子ども科学教育プログラム」に応募し、本日審査結果が届きました。

昨年度に引き続き「奨励校」を受賞しました。

今後も科学の好きな都路っ子をめざし、科学的な見方・考え方、感性と創造性を伸ばしていきます。

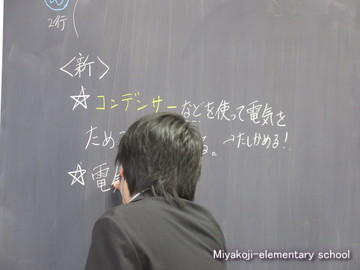

まずは「理科」~小中連携授業

まずは「理科」~小中連携授業

6年生の電気の利用で初めて学習するのが「コンデンサ」です。これまでの学習で、発電を学んできた子どもたちは、電気を貯めておくことを調べたいという問いを持っています。

そこで、今日は「コンデンサー」を初めて使うこと、蓄電(充電)すること、ためた電気を利用する方法を学びます。

都路中学校の理科教師 山本先生は、めあてを書く前に「新」として新しく学ぶ言葉を確認します。

さすが中学校の先生です。大切なところは確実に定着するよう工夫します。

前時までの学習したことを実物を示して振り返ります。そして同時に今日追究したいこと(問い)を明確にします。

発電することは学んでいる、次は電気をためることだ!と、子どもたちの心の中には「調べたい」という思いが高まります。

使い方を確認して、早速実験開始!

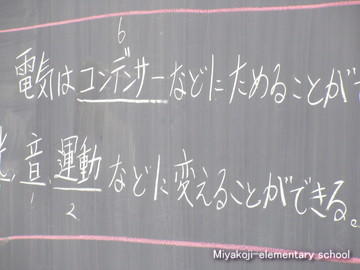

コンデンサーを使って電気を貯められること、電気が光や音、動きに変わることを学びました。

しかし、山本先生はまとめを次のように書いています。

「電気は、コンデンサーなどに・・・、運動などに・・・」

そして6年生に問いかけます。

「などって書いたけど、ほかにないのかな?」

「・・・発熱します!」

そうだね!次の時間には、これを追究することになりました。

楽しみだね!・・・さらに、山本先生が、

「コンデンサー以外にも電気を貯められるんだよ。」

と、塩水を入れたペットボトルを取り出します。

そこに、鉛筆の電極を差し込み、手回し発電機を回すと・・・!

鉛筆の芯から泡がプクプク・・・。そして電子メロディも音楽を奏でました!

なんと、水素電池の原理がペットボトルで見られます。

次回も楽しみ!

森林環境学習~1・2年~

森林環境学習~1・2年~

天候不良により延期していた森林環境学習を、ようやく行うことができました。子どもたちは「きよちゃんとの探検いつかなぁ?」と心待ちにしていたので、朝からわくわくの1日でした。

季節が秋から冬に変わりつつある中で、周りをよ~く観察して、いろいろなものを見つけていきます。

見たことのある葉っぱを発見したけれど、名前が分からず、きよちゃんに質問。

「なんだかカエルの手に似ているよね。カエルの手を何度も早口で言っていくと・・・カエルの手、カエル手、カエ手?!」「カエデだー!!」カエデの名前の由来にみんなびっくりでした。

あれれ?鼻先に何かついている??実は、これ、途中で見つけた枝についていたトゲなんです。きよちゃんにつけ方を教わって、実際につけてみました。動物のサイになった気分ですね(^_^)

普段なら警戒してしまうトゲも、こんな遊び方ができるなんて驚きです。

他にも、木の実や色づいた葉など、次々にきれいなものや珍しいものを見つけて、大事そうに入れ物に入れて持ち帰る子もいました。このあと何に使うのかも楽しみですね!

紅葉した景色も楽しみながら、たくさんの発見に心躍らせた、あっという間の2時間でした。

最後には、きよちゃんから森の大切さを紙芝居で教えていただき、子どもたちも都路の自然のすばらしさを肌で感じることができました。

「秋の生き物たちを発見!」森林学習3・4年

「秋の生き物たちを発見!」森林学習3・4年

今年度2回目の森林学習を行いました。

春にもお世話になったキヨちゃん先生に、秋の生き物についてまたまたいろいろ教えていただきました。

学習へわくわくしている3・4年生!

学習スタート!「キヨちゃん このきのこなに?」

「毒キノコ? 食べれるキノコ?」

毒きのこでした。(デングダケ)でも、出した汁は、ハエ退治にに役立つとのこと。

いつも見ている学校のまわりを何かないかと本気で生き物探し開始です。!

まるで宝物を探すように、葉の裏から、草むらの中でも熱心に生き物探し!

森林学習で大切な、木の役割や生き物の大切さ、いろんな虫たちが森林を守っているお話に熱心に聞き入る子どもたちでした。

蜘蛛の巣の糸の秘密にも おどろき!

「すごい!」

なかなか見られないカマキリの交尾に、

「すごーい!」

「これから冬に向けて、卵を産むんだね」と学習したことから、観察をする3・4年生

すごいですね。

学校へ戻っても、いつまでも生き物を探し、色々伝えてくれる都路っ子でした。

今夜は火星最接近!

今夜は火星最接近!

夏頃から見えていた火星が今年の最接近を迎えます。南の空に赤く明るく輝く星ですのですぐわかるでしょう。

今夜見えなくとも、しばらくは明るい火星を見ることができます。

詳しくは、国立天文台HPをどうぞ(^^)

見事、特選、準特選!~夏休み理科自由研究~

見事、特選、準特選!~夏休み理科自由研究~

夏休み短縮となった今年、田村地区理科研究部では、子どもたちの科学の心を絶やさぬようにと自由研究作品展を開催しました。出品点数は減りましたが、レベルの高い作品が集まりました。その中で、5年生が2名特選、3年生が準特選に選出されました。

どの作品も、理科学習で生まれた疑問や生活の中での疑問を丁寧に調べ、分かりやすくまとめています。

おめでとう!

その後の講話では、物事の「事実を正しく見ること」の大切さ、コロナ禍での風評に流されず、差別や中傷を広げない「思いやりのある都路っこ」に育ってほしいことなどを話しました。

田村地区児童理科作品展開催中

田村地区児童理科作品展開催中

明日、日曜日まで三春船引インターそば、西部工業団地内の「コミュタン福島」にて田村地区児童理科作品展を開催しています。

今年は、コロナウィルス感染拡大のため各種コンクールが中止になる中、田村地区では、子どもたちの「科学の心」を途絶えさせないよう感染防止に配慮し、開催しています。

今年は、夏休みが短い影響で作品数は少ないですが、例年と違い、準特選以上の展示とし、一つ一つに審査員のコメントをつけています。

お近くにおいでの際はぜひお寄りください。

コイルモーターに挑戦! ~科学実験教室5・6年

コイルモーターに挑戦! ~科学実験教室5・6年

電気を流すとゆらゆらとゆれる不思議な線・・・。

電気が流れたときに「ゆらぁ~っと動きます。」

5年生は「なんでだろう。」「反発している・・・?」とはてながいっぱいです。

さすが6年生。「電磁石のはたらきかな?」

手作りのコイルモーター作りに挑戦です。

けれど、微妙な調整が必要でなかなか回り出す子がいません・・・。

それでも、あきらめず奮闘する子どもたちです。

「ゴムの力・磁石の力」 ~科学実験教室34年

「ゴムの力・磁石の力」 ~科学実験教室34年

8月5日(水)科学実験教室を行いました。3・4年生はずっとこの日を楽しみにしていて,準備物も早々に揃いました。さあ、講師の村上先生による実験スタート!!

まずは、先生が作ったおもちゃを見せてもらいました。

転がすとあら不思議?自分のもとにもどってきます。子どもたちは何度かその様子を見て、

「あっ!仕組みわかったかも」「ゴムの力だよきっと。」

などと話し始めました。

そこで、村上先生が次のヒントを示します。

筒の部分の紙コップが透明なプラスチックコップになっている車です。

「そうか!」

それを見て、転がしても戻ってくる仕組みに気づいた子どもたちから、一斉に手が挙がります。

読者の皆さんは分かりますか?

ひかりさんが鋭く切り込むとゆうやさんも「それは・・・!」と考えられる仕組みを説明します。

材料は、丸く切ったボール紙、電池、輪ゴムこの3つを使って作ったおもちゃを、どうやってつくればよいか考えようと先生が言うと・・・

「電池にゴムをつけるときに片方だけにつければいいんじゃないの?」

村上先生にゴムの付け方のポイントを教わって,実際に作ります。

輪ゴムを通すのに苦戦する児童もいましたが、友だちと協力しながらなんとか完成させることができました。

作り終わったら実際に転がして出来具合を確認!

前に転がすと、自分のところに戻ってきます!

「わー、できた!」と大歓声がホールに響きます。

みんな上手に作ることができました。

2つめのおもちゃづくりは、磁石をつかったおもちゃです。これも先生がつくった見本を先に見せてもらいました。

子どもたちは、磁石の力でパタパタと動くおもちゃを見ると、すぐに仕組みの予想合戦がはじまりました。

「プラスとマイナスが・・・」「じしゃくの力がないところがあるのかな?」

作り方を説明してもらい、仕組みを考えながら、さっそくおもちゃづくり開始!これも、友だちと力を合わせて、試したり、話し合ったりしながら作ることができました。

新規開店!「理科自由研究室」

新規開店!「理科自由研究室」

校舎2階廊下に ↓ の看板が立ちました。

短くなった夏休みですが、田村地区小教研理科部では、科学を探究したいという子どもたちのために理科自由研究作品展を開催することになりました。そのために、子どもたちの「自由研究相談室」として校長室に開設です。

この日は、6年生が来訪しました。

「自由研究を始めているのですが、何をやっていいか・・・?」

子どもたちのやりたいことを丁寧に聞き取ります。すると、3年生の段階の考え方でストップしていることが判明!

「そうか!4年生や5年生で学習した考え方で研究すればいいんだ!」

マスクなので表情は見えませんが、「キラッ」と光ったまなざしが印象的でした。

がんばれ!

いきもの博士、続々誕生!

いきもの博士、続々誕生!

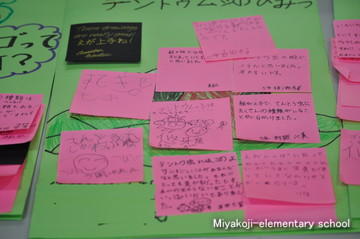

3年生が、理科の学習で、昆虫について調べました。

調べたことをペアーで図鑑にして、全校生に披露してみると、

「絵が上手」

「たくさんの種類がいてびっくり」

「くわしく調べてすごい!」

と、たくさんの感想を全校生が書いています。

作成した3年生も学校のみんなからのコメントに おおよろこび!

「次は、もっといろんな昆虫のことを調べたい」と、学びの広がりが期待できそうです。

さらには、全校生も「生き物博士」になるすてきな活動でした。

とある日の会議…

とある日の会議…

上旬のある日の夕方、職員室で会議が始まりました。

話し合われたのは、都路っこが「科学が好きな子ども」に育つように実践してきたことです。

昨年度も受賞したソニー子ども科学教育プログラムへの応募をするための話し合いです。その結果は…これ!

これから、作成作業に入ります。がんばるぞ!

森林環境学習 3・4年生

森林環境学習 3・4年生

6月30日(火)2~3校時にかけて、学校周辺をフィールドに森林環境学習を行いました。

都路小学校ではおなじみ、自然観察員の横田清美先生 通称『きよちゃん』にたくさんお話をしてもらいました。昨年度も学習でお世話になったので、こどもたちもとても楽しみにしてました。

久しぶりにあう『きよちゃん』と始まりの会。これから、出発です。わくわくがとまりません。

都路小学校周辺から散策スタートです。

いつも登下校で通る、すずらん坂でもたくさんの虫たちがいました。

「きよちゃん、この虫なんですか?」

「この虫知ってる!」

「優しく持たないと!」

などと夢中になって観察していました。

中学校周辺でも、虫だけでなく植物についても教えてもらいました。

「くわの実は何色になったら熟してるの?」と聞かれると・・・「黒っぽい色~!!」

あまり触らないほうがよい植物や、蜂の生態・・・2時間の森林環境学習でしたが、最後まで目を輝かせてお話を聞いていました。

生き物の不思議 ~1・2年 森林環境学習②~

生き物の不思議 ~1・2年 森林環境学習②~

先日の森林環境学習で、1・2年生が見つけた発見パート2です。

これは、何の花か分かりますか?

そう!これは「ホタルブクロ」です。

子どもたちの中にも、「蛍が入ると提灯のように見える」ということを知っている子がいました。

でも、どうしてこんな形をしているのかな・・・子どもたちも不思議そう。

きよちゃんによると、「雨が降って花粉がぬれてしまうと受粉できないので、花粉がぬれないようにするために下を向いている」のだそうです。なるほど~!!

次は、物置きの屋根の陰に見つけた、この細かな点の集まり・・・ん、これは、何?!

実は、クモの赤ちゃんがたくさん集まっているのです。棒でつんつんと刺激してみると、一斉に動きだしました。

しかも、クモの糸が風に乗って、子どもたちのほうに飛んできて・・・きゃ~(^_^;)

ちょっとしたハプニングも探検にはつきものですね。

最後は、「ゾウムシ」です。

途中で、きよちゃんから説明を聞いていましたが、学校に戻ってから偶然にも本物のゾウムシを発見!!

子どもたちの「気づきの目」はすばらしいです。大人には見えていなくても、子どもたちには鋭いレーダーがついているかのようですね。

次回、秋の森林環境学習ではどんな発見があるのか、今から楽しみですね。

メダカアパート引っ越し開始

メダカアパート引っ越し開始

メダカのアパートは、時間がたつと緑色になってきます。藻が増えてくると酸欠になってしまうこともあるため、石井魚店さんよりいただいた箱を生かして、引っ越しを始めます。

子メダカなどは、担当の5年生に任せます。がんばれ!

「あれ?」「わぁ!」 ~1・2年 森林環境学習

「あれ?」「わぁ!」 ~1・2年 森林環境学習

今日は待ちに待った森林環境学習。

先生は、「きよちゃん」です。学校の周りへ、探検に出発!

すると、1人が変な葉っぱを発見しました。なんと葉っぱから、棒のような物が突き出ています。

「中に何が入っているの!?」と興味津々でのぞき込むと…

その正体は、アブラムシの卵。葉っぱに産み付けると、葉っぱがどんどん膨らむのだそうです。

残念ながら、この葉っぱのなかのアブラムシは、もう引っ越してしまっていました。

けれど、ここから1・2年生の「気づく目」に火がつきます。

草の中、石の隙間、自分の足下と、くまなく真剣に不思議な物を探し始めます。

「見て!木から樹液が出てる!」

「カブトムシはこの樹液をなめるのかな…。」

きよちゃんからの質問です。

「じつは、このはっぱで遊べます。どうやって遊ぶでしょう?」

みんな、葉っぱを手で触ってみます。すると…

「わっ!ちくちくしてる!」「毛が生えてる!」

すると、誰かが葉っぱを服にくっつけてしまいました。

そう、服にくっつけて遊べるんです。

「私にもつけて!」「帽子につけると、おしゃれだね。」

と葉っぱで、ファッションを楽しんでいます。

「きれい~!」と見付けたのは、蜘蛛の巣に付いた雨粒。

まるで宝石のようにきらきらしています。素敵な感性ですね。

ここは、学校の花壇の前。

「これ、何の虫か分かる?」

「テントウムシに似てる…。」

「あ!これ、私のミニトマトについてた虫だ!」

「野菜の葉っぱ食べちゃうんだよ。」

このテントウムシは、野菜にとってはよくない虫だったんだね。

授業が終わったあとも、柱の細い隙間にいる何かを発見。

「あそこにいる虫はなに!?」と興奮冷めやらぬ様子の1・2年生です。

身の回りにはたくさんの虫や植物が住んでいましたね。

自然の面白さに没頭し、たくさんの発見があった2時間でした。

部分日食

部分日食

部分日食を見ることができましたか?

日食グラスは必ず使ってくださいね。ちょうど雲間に見えた瞬間をスマホで撮影しました。

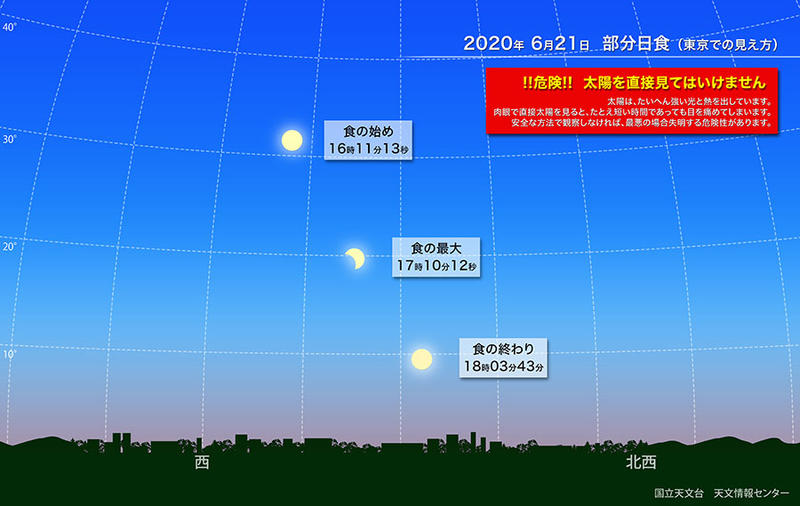

部分日食があります。

部分日食があります。

21日(日)夕方、部分日食が起こります。昨年配付した日食めがねの出番がやっと・・・!

詳しくは、国立天文台HP ↓ を参考にしてください。

https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2020/06-topics03.html

「どうなるかな?」「どうしてかな?」 6年理科

「どうなるかな?」「どうしてかな?」 6年理科

6年生は、物のもえ方の学習がスタートします。

ものがもえることと植物、動物の呼吸が同じこと?!に気づくといいなぁ!

防護めがねだけでなく、マスクもしているので表情は覗えませんが、「あれ?」という問いが頭の中に渦巻いているかな?

その調べたいという思いが主体的な学習を推進する原動力です。

ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」受賞

ソニー子ども科学教育プログラム「奨励校」受賞

13日に郡山市のホテルプリシード郡山において令和元年ソニー子ども科学教育プログラム福島県表彰式が開催されました。

都路小学校は、「奨励校」を受賞し、校長と執筆代表者が出席し、ソニー教育財団理事長より賞状と副賞デジタルカメラをいただきました。

福島県は全国でも出品数、受賞数が多いことから県内の学校への表彰式を開催しています。

次回も科学が好きな子どもの育成を目指した実践を全校でがんばっていきます。

「防災エンス」その2

「防災エンス」その2

「なにが始まるんだろう…!?」

みんなの真剣な表情。

なんと、ブーメランを投げると、自分のところに戻ってくる!

ブーメランに、折り目をつけると曲がって飛ぶのですね。

ブーメランの投げ方や取り方を教えてもらったあと、実際にやってみました。

「すごい!まがった!」と弾んだ声や、

「こう投げるんだよ!」とお互いに教え合う声、

素敵な声がたくさん聞こえてきました。

次は、LEDの光の実験。

電池の+極と-極のつけ方を変えると、LEDの光の色も変わります。

「なんでなんで!?」と電気の面白さに引き込まれました。

最後の実験は空気砲。

くるくる渦まく煙に大歓声でした。

感想発表では、防災エンスショーで面白かったこと、不思議に思ったことなどを、講師の先生に伝えました。

お礼の言葉では、今日の講座と東日本大震災とを関連付けて、

「災害が起こったときは、すぐに自分の身を守りたい」と話しました。

たくさんの実験や体験を通して、楽しく「防災エンス」を学びましたね!

「防災エンスを学ぶ」

「防災エンスを学ぶ」

授業参観の後、PTA教養委員会主催による「防災エンス講座」を開きました。

講師の先生が力学や電気など科学のおもしろさを様々な実験器具を使って、楽しく体験させてくれます。

ブーメランが登場したときには、

「飛ばし方が良くないと、どこかに飛んでいってしまうかもしれません。みんなにぶつかりそうになった時は・・・?どうしますか?」

子どもたちは、

すかさず、頭を守り伏せます!素早い!!

このようなところで「シェイクアウト」の姿勢を学びます。

その他にもたくさん実験しました。

~続く~

26日は部分日食 晴れるといいなぁ

26日は部分日食 晴れるといいなぁ

日食グラスの出番です!

@アストロアーツ星空情報より:

日食の時刻(始まり、最大)は地域によって異なりますが、おおむね「14時~14時30分ごろに始まり、15時30分ごろに欠け具合が最大になり」ます。終わる時刻はだいたい16時30分ごろですが、静岡~新潟あたりより東の地方ではこれよりも早く(つまり日食が終わる前に)太陽が沈みます。このような「欠けた太陽が沈む」日食のことを「日没帯食」や「日入帯食」と呼ぶことがあります。

仙台:欠け始め14:30 高度16度

最大食15:33 高度7度 欠ける面積23%

欠け終わり16:22

ソニー科学教育プログラム「奨励校」受賞!

ソニー科学教育プログラム「奨励校」受賞!

19日にソニー科学教育プログラム実践研究論文の表彰が発表され、都路小学校は「奨励校」をいただけることになりました。4月から準備を始め、夏休みに執筆担当を中心に先生方の実践をまとめました。

http://www.sony-ef.or.jp/sef/program/result_school.html

生活科、理科の実践を地域学習とともに行っていることを評価していただきました。今後も子どもたちのためにがんばっていきます。

森林環境学習 3年生2回目(最終回)

森林環境学習 3年生2回目(最終回)

講師の先生をお呼びして、学校周辺の草花や昆虫について教えていただく森林環境学習。

この日がいよいよ最後です。

3年生が元気にあいさつをして、早速学習開始です!講師の先生に続いて、しゅっぱ~つ!

と、歩き始めるとすぐに、すごいものが見つかりました。どこにでもあるカタバミの実がはじけて、種が飛び散ります。「うわっ、すごい!」

子どもたちはすでに大興奮。カタバミの実を指先でつついたり、つまんだり。

すると、先生がカタバミについてのすごい情報を。

「そのカタバミで、この10円玉をこすってみて。」子どもたちがカタバミで10円玉をこすっていくと...

10円玉がきれいになりました!

ちなみに、反対側の手にあるのは、ホウセンカの種です。ホウセンカも、実をつついてみると、バネのようにはじけて実を飛ばします。すごい!

その後も、バッタの種類の見分け方を教わったり、お花で紙に色をつけたり、トンボに催眠術をかけたり...

大興奮の2時間を過ごした3年生でした!

がんばりました!夏休み理科自由研究表彰

がんばりました!夏休み理科自由研究表彰

過日行われた田村地区理科自由研究作品展において都路小から6名が入選しました。

すずらん集会で表彰状を伝達しました。

子どもたちには、入賞した子どもたちの努力を褒めるとともに、さらに上位の賞をめざして努力することを話しました。

毎年の積み重ねによって、まとめる力を身につけることができます。来年もご家庭のご支援をお願いいたします。

またまた、大発見!(森林環境学習1・2年)

またまた、大発見!(森林環境学習1・2年)

1・2年生、2回目の森林環境学習です。

前日から、「明日はきよちゃんがくる!!」と楽しみにしていました。昇降口にいるきよちゃんを見つけると、「きよちゃん!きよちゃん!!」とかけよっていきます。

この時期の危険な虫についてのお話を聞いた後は、さっそく虫探し。まずは校舎の周りを探します。

2回目ということもあり、探す場所に目星をつけていたようです。みんな夢中!

「あ!みのむしだ!」

「中に入ってる!?」

残念、からっぽでした…。次は、学校の周りの山へ。

「これ、花火みたい!」

「この葉っぱ、このまま学校までつけていこう!」

「これ可愛い!」と、子ども同士で見せ合ったり、

「きよちゃん!ここに何かある!」と伝えたり、

カメラをもつ担任に「これ撮って!」と見せにきてくれたり、…。

どんどんいろいろな発見をしていました。

また新しい身の回りの自然に気付くことができた、大満足の森林環境学習でした。

<令和6年度>

◇

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒963-4701

田村市都路町古道字北町24

TEL 0247-75-2004

e-mail

miyakoji-e@fcs.ed.jp