みやまっ子の日記

かぶって へんしん!

かぶって へんしん!

2年生は、図工の時間にお面をつくりました。まずは新聞紙を丸めます。そこにプラスチックコップなどを利用して、耳や鼻になる部分をつけます。型ができたら、そこにあるものを貼り付けていきます。完成品は下の写真です。とてもカラフルで、軽いお面が出来上がりました。さて、何を貼り付けたと思いますか?

貼り付けたものが乾いたら、中の新聞紙を取り除きます。実際にお面を付けてみるのが楽しみですね。

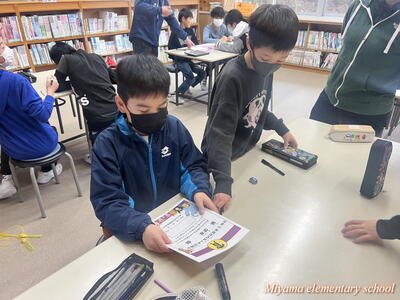

記録証をわたしました

記録証をわたしました

運動委員会が企画した玉入れ記録会は、全校生が楽しく参加できました。さらに「各学年に記録証を渡したい」という委員会の発案で、記録証を作成し、今朝各学年に渡しました。みんなが楽しく、協力して取り組めた、とてもよい活動でした。

そのほかにも、代表委員会は全校生で楽しめる企画を考えていますし、放送委員会もラジオ放送としてお昼に楽しい放送を流すなど、それぞれに工夫した活動をしています。児童会活動も、今年度の締めくくりです。

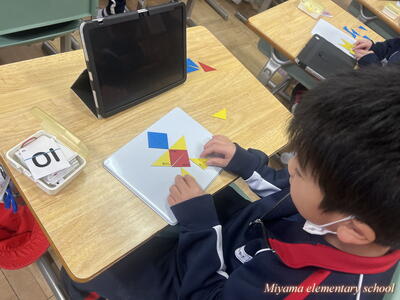

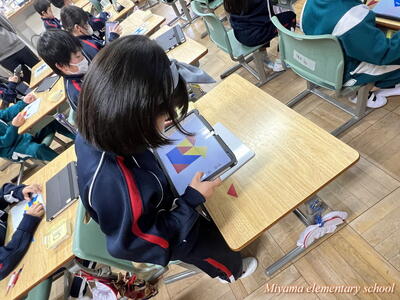

三角の色板をつかって

三角の色板をつかって

1年生は、算数の時間に三角形の色板を使って、様々な形を想像してつくっていました。三角形を2枚合わせると四角形になります。それらを利用すると、「おうち」「いぬ」「ダイヤモンド」「UFO」と次々と形が作れます。単なる遊びのように見えて、図形が別の形の集合体で構成されていることをとらえる、とても大切な活動です。楽しく、遊びをとおして学んでいくことができました。

よ~く覚えています

よ~く覚えています

4年生は、総合的な学習の時間に1年間の振り返りをしています。今日は宿泊学習をふり返りました。すでに半年以上経っていますが、その時のことをよく覚えています。山登りをして友達とどんなことを話したか、革細工を作ったときにどんな工夫をしたかなど、細かいこともよく思い出して、友達と「そうだったよね~」と盛り上がっていました。スライドにまとめて、あとで発表する予定です。

リズムよく ひこう

リズムよく ひこう

リズムよく「ひく」のは楽器ではなくのこぎりです。3年生は、図工でのこぎりを使った工作に挑戦しました。のこぎりをスムーズにひけるようにするのもねらいの一つです。木にのこぎりを当てて、ザクザクザクとリズムの良い音がでるようにがんばりました。

のこぎりでたくさんの木切れを切り出したら、そこから想像できるものを作ります。これもなかなか楽しい。ロケットだったり、動物だったり、おうちだったり、自由な発想で木切れを組み立てました。

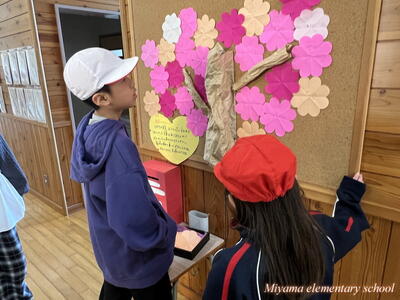

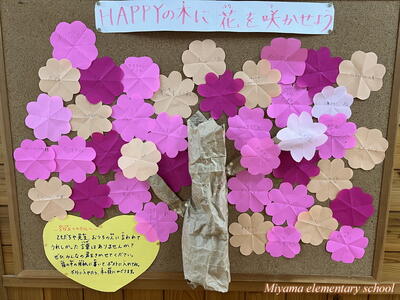

あたたかい言葉が広がる

あたたかい言葉が広がる

保健室前の掲示板には「HAPPYの木」というものがあります。友達やおうちの人に言われてうれしかった言葉を紹介するコーナーです。保健室の先生が作ってくださいました。「大すきだよ」「ずっと友達」「ありがとう」など、プラスの気持ちや感謝を伝える言葉がたくさん集まりました。また「がんばったね」「大丈夫!」という、自分を見て評価してくれた言葉、安心を与える言葉もありました。このようなあたたかい言葉があふれる学校、学級がいいですね。

6年生に感謝の気持ちをこめて

6年生に感謝の気持ちをこめて

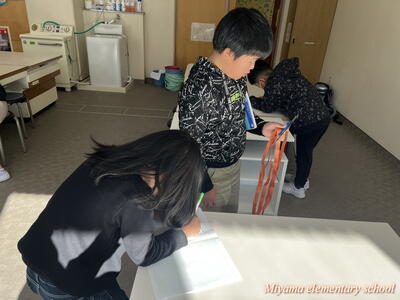

6年生はあと20日ほどの登校で卒業式を迎えます。6年生と会えるのもあと20日。お世話になった6年生に感謝の気持ちを表そうと、6年生を送る会の準備が始まっています。中心になるのは5年生です。5年生が企画して、5年生が全校生に呼びかけて準備を進める初めての行事です。うまくいかないこともあるかもしれませんが、やり遂げることで最高学年としての自覚が生まれます。頑張れ5年生! 今日は4年生もお手伝いをしました。4年生も4月からは高学年です!

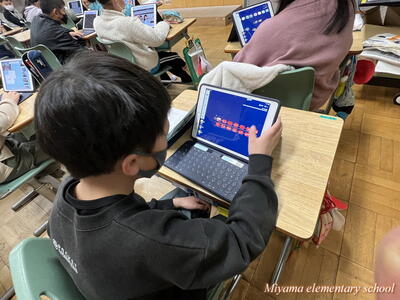

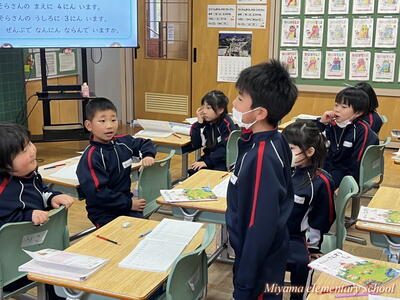

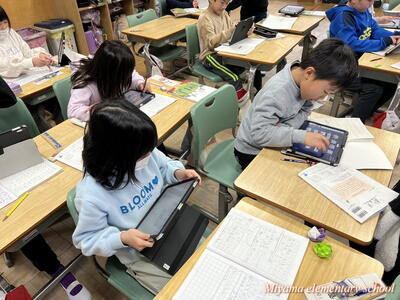

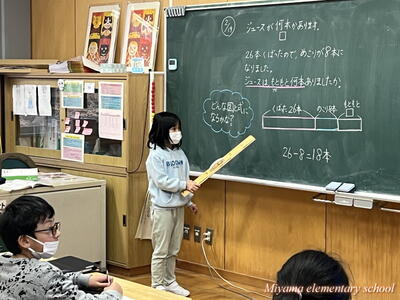

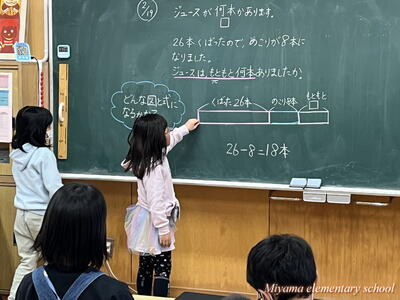

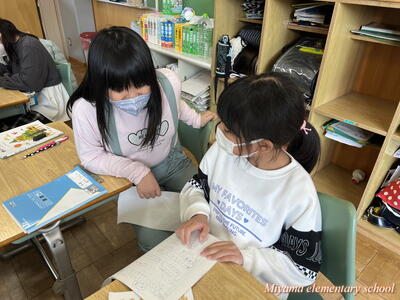

図をかいて考えよう

図をかいて考えよう

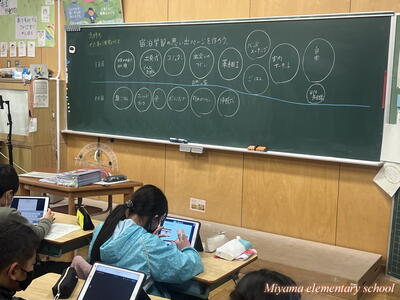

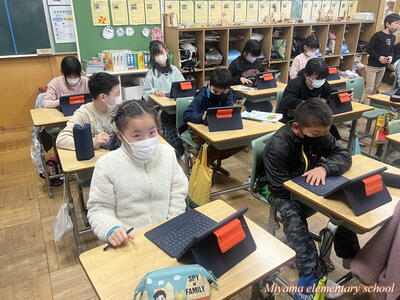

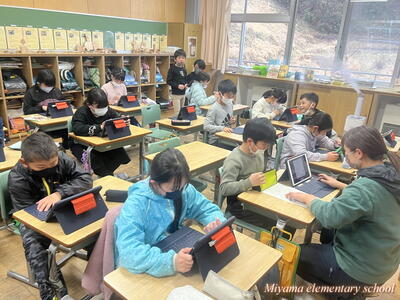

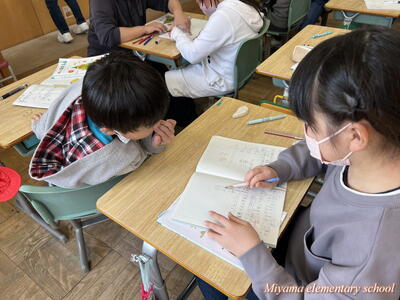

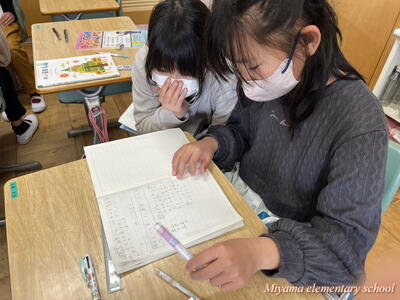

算数の学習では、問題場面を図に表して解決することがよくあります。1年生は「バス停で前に4人、後ろに3人並んでいるけど、全部で何人?」という問題を考えていました。単純に「4+3」だとおかしいことに気付いた1年生は、実際に並んでみたり、図に表したりして考えました。話合いで「4+1+3」という式が、問題場面に一番合っている式だと気付いた1年生、すばらしい!

2年生は「ジュースを26本配ったら、残りは8本に。もともと何本あった?」という問題に取り組みました。引き算のような足し算のような問題に首をかしげていた2年生。すぐに図に表すことを思いつきます。2年生になると、数をかたまりとしてとらえてテープ図という表し方をします。かいた図はタブレットで共有して『もともと』って、どこの数のこと?をみんなで真剣に考えました。

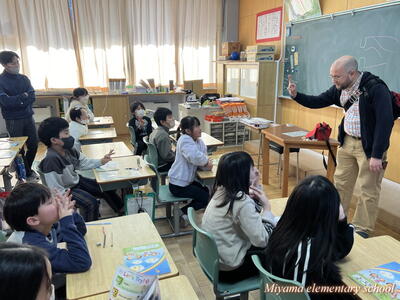

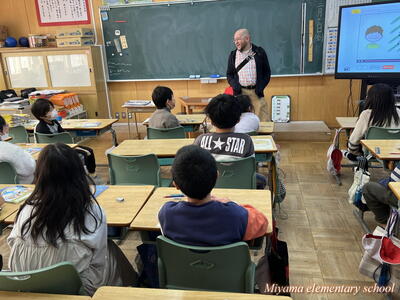

ウデン先生の軽快なトークで

ウデン先生の軽快なトークで

3年生は外国語活動で「鉛筆は何本?」など数をたずねる表現と、1~20までの数の表し方を学習しました。音楽に合わせて歌いながら表現したり、時には漢字の画数を英語で表したりしながら楽しく学びます。ALTのウデン先生の軽快なトークで、テンポ良く学習が進んでいきますが、時に正しい発音じゃないと「それじゃあ、ハゲ頭が何個になっちゃうよ」というジョークで返されます。ウデン先生ごめんなさい。

高学年も玉入れ記録会

高学年も玉入れ記録会

運動委員会企画の玉入れ記録会は、高学年の部を行いました。5・6年生だって真剣に玉入れします。5年生だって6年生に勝ちたいですし、6年生はどの学年にも負けるわけにはいきません。1分間に入れられるだけの玉を、かごをめがけて投げ込みます。5年生の記録もさすがですが、6年生はやっぱり最高学年でした。1回目99個、2回目は見事103個。唯一100個越えをした学年です。

旅立ちの朝

旅立ちの朝

6年生が書写の時間に書いていたのは「旅立ちの朝」という文字でした。卒業を意識させる言葉にぐっときました。全員が黙々と筆を走らせていて、その背中にも何か凜とした雰囲気を感じます。他教科でもまとめの学習が中心となってきた6年生です。中学校へ向けて、心の準備も始まりました。

PTA会計監査会・役員会

PTA会計監査会・役員会

先日、PTA会計監査会と本部役員会を開催しました。監査委員の皆様には、統合1年目の会計についてていねいに監査いただきました。また本部役員の皆様には、今年度の事業と会計について反省をいただき、次年度の計画と予算について話し合っていただきました。子どもたちの教育を支えていただける、とても大切な組織であることを改めて感じました。年度末の大変お忙しい中、ありがとうございました。

驚異の磁石パワー

驚異の磁石パワー

3年生は理科で磁石のはたらきについて学習します。今日はまず磁石の不思議な力に着目しました。「離れていてもクリップを引き寄せるんだよ」「間に紙をはさんでも磁石が効くんだ」「まるでマジックだ」3年生の驚きの声が次々とあがりました。これから、磁石が引き付けるのはどんなものか、N極とS極って何かなどについて、実験をとおして学習していきます。とても楽しみですね。

6÷4は割り切れる?

6÷4は割り切れる?

「6Lの牛乳を4人で分けると一人分は?」という問題に挑戦した4年生。式は「6÷4」になります。計算すると「一人分は1Lずつで、2Lあまる」「でも余った2Lも分けることできるんじゃない」という問いが生まれて解決に入りました。「dLで考えるとわかるけど」「0.1を単位にすればできるかも」グループで全体で対話しながら真剣に考えて、とうとう筆算でできる!という結論に達しました。小数のわり算を学習していたから到達できた結論です。

校内玉入れ記録会(低学年)

校内玉入れ記録会(低学年)

運動委員会主催の玉入れ記録会は、低学年の部を行いました。1年生と2年生は運動会で玉入れをしましたので、その経験を生かして?一生懸命玉を投げ入れました。1年生は1回目と2回目では記録が倍増していました。2年生は貫禄の50個投入。「さすが2年生」と1年生からも称賛の声がもれました。

校内玉入れ記録会(中学年)

校内玉入れ記録会(中学年)

運動委員会が楽しい企画を考えました。冬の体力づくりとみんなで楽しい時間を過ごせるようにと「玉入れ記録会」を企画し、今日、中学年の記録会を実施しました。1分間でどれくらい玉を入れることができるか、1・2年生の頃にやった運動会を思い出して、真剣に取り組みました。

3年生は1回目よりも2回目に倍近い玉を入れました。4年生は1分間で80個の玉を入れて、かごからあふれそうでした。

手作りメジャーで どんどん測る

手作りメジャーで どんどん測る

2年生は、算数の長さの学習で1mよりも長いものを測る学習をしました。ものさしは1mまでしか測れないので、手作りで3mまで測れるメジャーを作り、校内の長いものをどんどん測りました。黒板の横、階段の高さ、図工室の机など、1mよりも大きいものを予想しながら測ります。ものすごく長いものは、学習したかけ算を使って3mのいくつ分で求めていました。

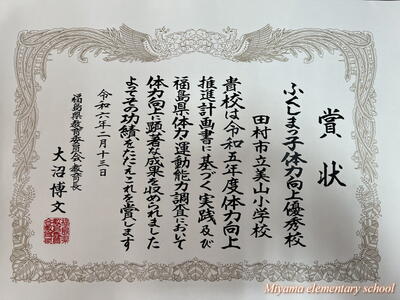

体力向上優秀校 受賞!

体力向上優秀校 受賞!

美山小は、今年度「体力向上優秀校」を受賞しました。これは福島県教育委員会が推進している「ふくしまっ子健康マネジメントプラン」事業の一環で、体力の向上に顕著な成果が認められる学校に贈られる賞です。県内小中高から20校が選考され、小学校11校の中の1校に美山小が選ばれました。朝マラソンやなわとび、体育の授業等で、めあてを持って一人一人が取り組んだ成果だと思います。ありがとうございました。

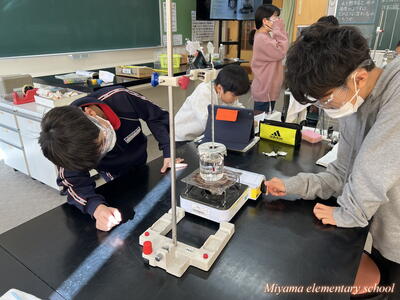

水の沸騰する温度は?

水の沸騰する温度は?

4年生は、理科で水が沸騰する温度を調べました。日常生活で沸騰する様子をまじまじと観察することは、あまりないと思います。理科の学習では、透明なビーカーの中で、沸騰するときの水の様子をしっかりと観察します(もちろん保護メガネを着用)。子どもたちは、ぶくぶくと水が動く様子を興味津々と観察しながら、水が高温に変化していることに戦々恐々としていました。

エーデルワイス♪

エーデルワイス♪

3年生は、音楽の学習でリコーダーの練習をしました。リコーダーの演奏を始めた頃は、どのトーンホール(穴)を塞ぐのかわからずに四苦八苦したり、指が動かなくて正確な音が出せなかったりしました。しかし、今では「エーデルワイス」という曲をスムーズに演奏できるまでになりました。すごい上達ぶりです。グループで息を合わせながら熱心に練習していました。